![]()

2018年9月29日の午前中のcatastropheなのですが、「芦塚先生のお部屋」のhomepage全体が、homepagebuilderのrenewalで、一瞬で、それまでに打ち込んで来たdataの全てが、変になったのです。(・・変になった・・という意味は、PageやそのPageへのlinkは生きていて、冒頭の1Page分ぐらいは、ちゃんと残っているのに、後の文章が『次ページ』というmessageが出て、その次ページをclickしても、「Not

Found」と表示されるだけなのですよ。

「芦塚先生のお部屋」の全てのPageが壊れて、ほとんどの論文や写真、図等、またhomepageのlayoutも、その殆どが消えて無くなってしまいました。 つまり、私の20有余年間の研究が一瞬のone

clickで、無くなってしまったのですよ???

これは超、shockです。慌てて、色々とrecoveryを試みたのですが、全てが上手く行きませんでした。

膨大な研究論文のPageが全てぶっ飛んだので、パソコン上に残っているdataや、print outされた紙の原稿等を調べて、復活を試みたのですが、20年以上も掛けて、書き溜めて来た論文なので、おいそれとは復活は出来ず、homepageを元に戻すのは半ば諦めてしまいました。

心の弱い研究者ならば、首でも吊った所なのでしょうが、私も、失われた膨大な論文のPageを見て、唖然として、二度とhomepageの作業が手に付かなくなってしまいました。

homepageを見ようとはしなくなってしまいました。(それでも、気が向いた時には、修復作業のdataを集めたり、簡単に修復出来るPageはないのか??・・・と探して見たりはしたのですが・・・)

超、Shockを受けて、なかなか立ち直れなかったので、約、2年半の間、全くhomepageの修復作業が手に付きませんでした。

2020年からのコロナで、ハイツの狭い部屋に幽閉されて、已む無く、仕事と言えばパソコンに向かう事とTeleworkだけになってしまいました。

教室にpianoの生徒が全くいなくなってしまったので、このinventionやsinfoniaのPageを弄る事もなくなってしまって、violinのお話だけを中心に復活作業をしていましたが、久し振りで、inventionのPageを開いて、その大半が失われてしまった事に意気消沈しています。

失われた論文の中でも、一番被害が大きかったのは、このinventionとsinfoniaだったのです。

子供達を指導する時に、pointとなる箇所の断片(fragment)の反故をfileに残していたので、それを見るだけでも、当時の文章のapproachは理解出来るハズなのですが、そのfragmentさえ見つからないのです。

困った!!困った!!

(2021年9月12日の日曜日)

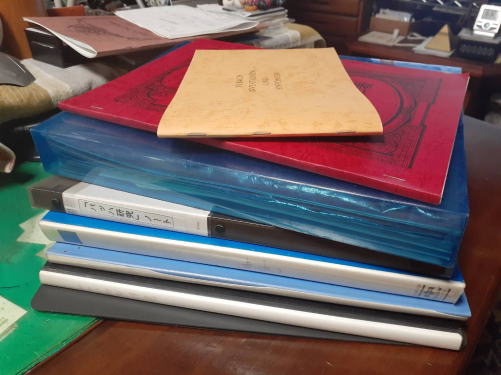

ふと、思いついて、Cembaloの部屋のbaroqueのCembaloの楽譜棚を覗いたら、なんと、資料と楽譜と反故が全部、楽譜棚に収まっていたのですよ。

ふと、思いついて、Cembaloの部屋のbaroqueのCembaloの楽譜棚を覗いたら、なんと、資料と楽譜と反故が全部、楽譜棚に収まっていたのですよ。

善哉!善哉!!

しかし、この膨大な資料をどこに保存するかだよな??

作業中はパソコンの画面の横に、出しっ放ししなければならないのだが、パソコンの部屋には、もう資料を置くspaceはないぞ??

やはり、部屋が一部屋足りないのだよな??

写真は私の書いた資料だけなので、実際の書物の資料は、この2倍、3倍はあるのでね??

それを置くとなると、てえへんだ!!

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「J.S.Bachのinventionenとsymphonienは、polyphony(複音楽)の音楽として作曲されている。」・・・と言ったら、「何を、今更・・」と言われそうなのだが、ところが実際にはそんな単純な話ではない。

或る時、私が指導している中学生の女の子の生徒から(私の生徒・・って簡単に書かないのは、担当の先生がいて、私は月一のlessonをするだけだからです。)、「友達のピアノの演奏を聴いて欲しい。」と頼まれた事がある。

某国立の音楽大学のピアノ科を目指して、その大学の先生に小学生の時から師事しているらしいのだが、「Sinfoniaの練習がどうも上手く行かないので、一度聴いて欲しい。」という事であった。

その子にとっては、「友達の、趣味で通っている巷の音楽教室のピアノの先生」・・という事で、親を介した正式なlessonの話ではなく、もっと子供同士の感覚の「お気楽」な話としての、「アドバイスの一つ、二つも貰えればいいのかな??」ぐらい気分での相談であった。

・・というよりも、「あたい、頑張ってんのよ!凄い上手でしょう!??」って、褒めて貰いたかったのが本音かな??

そのために、「lessonとして来るのではないのだから、別に時間を作るのではなければ、構わないよ??」 と,こちらもお気楽にその相談を受け流した。

某国立音楽大学を受験するために、小学校入学以前から、受験勉強として音楽を学んでいる中学生のピアノの水準(level)というものに、「どれぐらい、上手なのだろう??」と、ワクワクとした期待を持った事も、一つの理由なのだからね。

しかし、それと同時に、「中学生3年生でSinfonia??」「それって、国立の音楽大学の受験としてのcurriculumとしては、チョッと遅れ過ぎではないの??」と、私の生徒に聞いたのだが、その先生は、「(curriculum的には)問題はないとして、指導している」・・という事で、「ふ〜ん??」と受け流した。

まあ、音楽は、ドリルではないのだから、Sinfoniaへのapproachの水準(内容)がそのlevelに達していれば、教材が何であろうと、「遅れている」・・という事はないのだから・・・。

つまり、一般の音楽教室によく見受けられる用に、教材のlevelだけを上げて、幾ら難しい曲を勉強していても、内容が伴わなければ、それは意味はないのだからね???

さて、実際にその生徒が教室に来て、Sinfoniaを弾いてくれて、驚いたね!??

内容が伴わない・・どころではなかったね!??

一応、弾いてはいるのだが、「声部の受け渡し」が全く出来ていないのだよ。

しかも、その事を注意しても、彼女は、lessonで、そいう事について、一度も、注意を受けた事もないらしい。

勿論、inventionにも、初歩的な「声部の交差」は出て来るのだが、3声ともなると、第一曲目から、非常に頻繁に、声部の交差が出て来るようになる。

inventionは、そのbaroque時代のCembaloやオルガンのための、polyphonyの奏法を教えるための、教材なのだよ。

ところが、その生徒は、「声部の交差」という複音楽特有の言葉すら、知らなかったのだよ!?

当然、声部が交差して動くという意味すら分かっていなかったのだよ。

見れば分かりそうなものなのだが、知らなければ分からない・・というのは当然かもしれないのだがね。

某国立の音楽大学の先生というのは、そのlevelなのかい??呆れたね??

それで、何処の大学の先生だと、言うのかい??

私は、昔々には、音楽大学の受験を目指す生徒達には、BachのinventionとSinfoniaを指導するようになった時には、生徒の必須の楽器として、必ずOrganの音がするKeyboardを買わせていた。

声部の音の繋がりとそれぞれの声部の交差を正確に聞き取る耳のTrainingをするためである。

![]()

当然ではあるが、大文字は長調を、小文字は短調の調を表している。

平均律の場合には、24の調、全部の曲が作曲されているのだが、inventionとsinfoniaはCembalo奏法に対しての導入の曲なので、難しい調は省略されていて、15曲の曲として作曲されている。

難しい調になると、指使い等も困難になるからである。

また、黒鍵上の音が主音になるcaseはEs DurとB Durの曲だけである。これも調性の利用頻度と、調号の記号の数の問題と、指使い的な配慮の3つから・・と思われる。(ちなみに、一番調号の多い調はE Durとf mollの#、♭4個の場合である。)

下の段に書かれている調は、このinventionとsinfoniaから省かれた調性である。

調号が4っ以上の調が基本である。この場合にはfis mollの#3個が最小である。

つまり、利用頻度の方が、調の数よりも優先されているという事です。

それがどうした??・・という事なのですが、まあ、厳格極まりない・・と思われているパパBachなのですが、教育のためには、その必要なaboutさも知っておくと、Bachに対しての理解も変わります。

次ページ

![]()

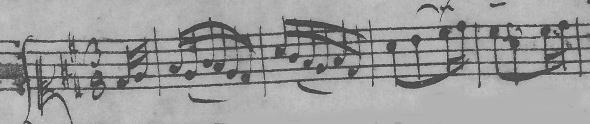

Bachの手書きのslur

slurとは言っても、Bachがslurを書いたのかは、確実ではない。

slurとは言っても、Bachがslurを書いたのかは、確実ではない。

結構、後世の人達が書き加えたversionもあるからである。

また、明らかにBachが書いたslurであったとしても、左の写真を見ても理解出来るように、羽ペンの特徴で、その始まりと終わりが曖昧であることは否めない事実である。

![]()

baroque時代の指使いでは、親指を使用しないと一般的には言われていて、今でもそれを忠実に守っている人達がいるのはlacherlichである。

当時はCembaloやClavichordには台が無いのが一般的で、楽器を演奏する時も、Johannes VermeerのLady Standing at the virginalに見受けられるように、立ったままで演奏する事の方が多かったのだよ。その場合には親指は鍵盤には届かないのだよ。

しかし、professionalな音楽家の場合には、楽器は皆、脚付である。当然座って演奏したのだ。だから、親指を使わない・・という事は当て嵌まらないし、また、親指なしでは弾けない曲が殆どなので、この風評は成り立たない。

但し、Prokofiev等が好んで使用したMotivに拠る指使いをBachも多用したのは、知られている。

![]()

BachはinventionとsinfoniaをClavichordのために書いた・・と言われる。

vibratoも出来るし、小さいながら強弱も付けられるから・・であって、mini-pianoのようなimageを持たれている人が多いのだが、実際のClavichordは、それ程優れた楽器では無く、寧ろensembleの出来ない、不完全な楽器に過ぎない。

![]()

![]()

Bachの一般的なinventionの楽譜には、それ程は、装飾音が使われている分けではない。

そこは、Franceのbaroqueやrococoの時代の作曲家達とは一線を画している。

よく勘違いをされる事があるのだが、invention等に書いてある装飾音の演奏法を、後生大事にひたすら守って生徒達に演奏させている石部金吉のpianoの先生をよく見受けるのだが、Bachが示した装飾音の譜例は、Cembaloを始める人達の極初心者へのadviceとしての譜例に過ぎない。

Bachが自分の息子がCembaloを始める時の、練習に作った曲を、Applicatioにも見る事が出来る。Cembaloを始めたばかりの初心者の子供がこの難しい曲をどのように弾いたのかは興味がある所だが、同様な例は、inventionにも見る事が出来る。

日本版では全音版でBischoff版としてFriedemann Bachのinventionを購入する事が出来るのだが、当然、装飾音(ornament)が入るので、指使いが全く変わって来るので、その分同じinventionでもかなり難しくなってしまう。

![]()