教材研究

Chopin「仔犬のワルツ」

[拍子感]

子供達の憧れの曲でもあるこの曲は、どこの発表会に行ってもよく演奏される曲である。

しかし、いかにも可愛らしい曲の簡単そうなimageとは違ってその冒頭の繰り返しのpassageから、小節を数えられないであてずっぽうに弾いている子供達を数多く見受ける。

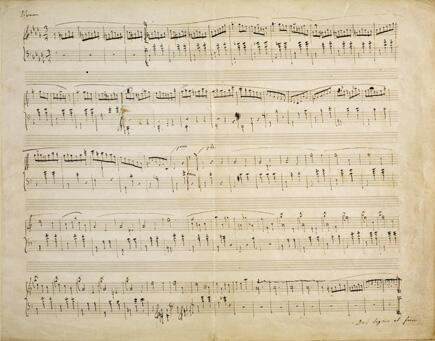

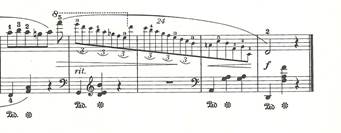

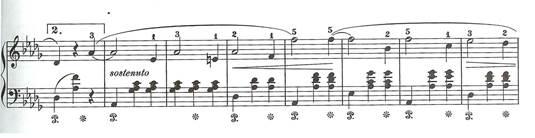

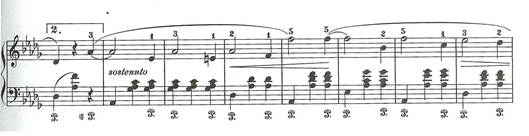

譜例:

「たった4小節なのに、何で弾けないの!?」と、生徒に対して頭から湯気を出して怒っている先生がよくいる。

Metronomを使っても、一緒に弾いても、毎回繰り返す回数が違うのだ。

怒っている先生に同情するのだが、「いや、それは違うよ!子供が間違う原因が分かっていないから、直せないんだよ!」とadviceをすることになる。

実は、この短い前奏は譜例のようなrhythmで出来ているのだよ。

つまり、この曲の右手のpassageが3拍子である小節は最初の2小節だけで、後は複rhythm(polyrhythm)で作られているのだよ。

だから当然、右手は2拍子のrhythmで演奏されているのに、左手はwaltzの3拍子のrhythmで伴奏をしているのだ。

ロマン派の時代の新しい作曲技法として、polyrhythmが入って来て、色々な作曲家が自分なりの独自のpolyrhythmで作曲をする事になるのだ。

それは声部の独立や、音の粒を際立たせる効果があって、とても印象的である。

ChopinやSchumann、或いはBrahms等のロマン派の作曲家達は、右手と左手の拍子を変えて弾かせることが多いのだよ。

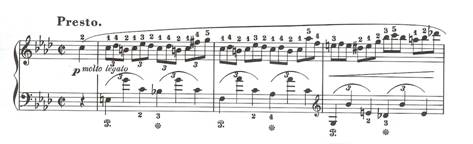

しかし、残念な事に・・というか、驚くべき事に、このpolyrhythmの曲を楽譜通りに演奏している人達を見た事がない。例えば、chopinのÉtude Op.25のNo.2 f mollですが、音大在学中から今まで正しく弾かれたのを聞いたことがありません。

私が音大生に正しいrhythmで演奏して、弾いて聞かせると「えっ!!」と絶句してしまいます。

譜例:

この練習曲は、普通音大の先生達でも下記の譜例のように弾きます。ですから、当然音楽学校の生徒達ですら、次の譜例のように弾いてしまうのです。

譜例:間違えたrhythmでの演奏

こういう風に弾かれてしまっては、chopinの意図である右手の3連音の感じが全く生かされてきません。

これでは、chopinがこの曲をÉtudeと名づけた本来の意味が全くなくなってしまいます。

それに、auftaktの4分音符の長さも全く間違えて弾いています。

ChopinはÉtudeを作曲するにあたって、それぞれの曲に明確なÉtudeとしての目的を与えました。

それがÉtudeがÉtudeであるための所以だからです。

そうでなければ(ただ単に同じ音型が繰り返されると言う意味だけなら)別にÉtudeと言うネーミングでなくともよかったからです。

ChopinはÉtudeという名前に(意図に)拘っていたのです。

と言うわけで、この曲の右手のrhythmは、chopinの意図するところでは、あくまで4分音符の3連音でなければならないのです。

この曲の課題は両手の独立と言うことなのです。

右手は4分音符の3連音を、左手は2分音符の3連音を弾きます。両手が自由に独立していないとなかなか上手く行きません。

ここでChopinのÉtudeを何故持ち出したのか、不思議に思われるかもしれませんよね。

実はこの「仔犬のワルツ」にも、同様のrhythm(複拍子)の課題があるのです。

先程のイントロを何故子供達が数えられなくなるのか?

それは最初のイントロが3拍子であるのは、僅か最初の2小節だけで、3小節目からは2拍子に変わってしまうからなのです。

ですから、子供はちゃんと4小節数えたつもりでも、本当は5回数えなければならない。

それに3拍子に数えようとすると、感覚的には2拍子を感じてしまうのです。

しかし、頭が2拍子を感じた途端に、左手ではワルツの3拍子が始まる。

それこそ、頭の中は混乱してぐちゃぐちゃになります。

先生は怒り出すし、どう弾いていいのか分からない。・・・・おお、可哀そう!!

だから、指導者はこの曲に対してのChopin先生のtrickを、説明して、そのtrickに引っ掛からないように注意して弾かせれば良いのですよ。

右手は4分の2拍子です。左手はワルツなので、勿論、3拍子なのです。

そういった奏き分けがロマン派の作曲家の音楽表現の滑らかさ、柔らかさを醸し出すのです。

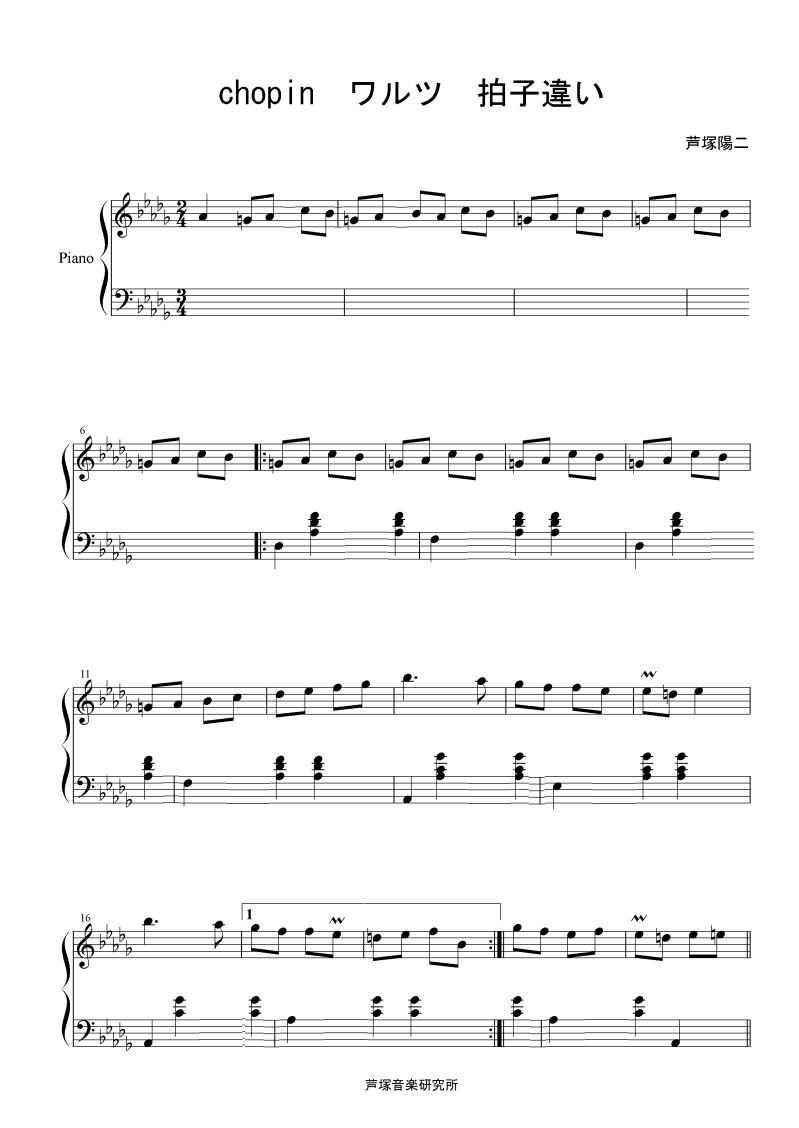

それでは、参考にChopinが書いたrhythmのままに、記譜して見ましょう。譜例:実際に演奏される複拍子のwaltzのrhythm

しかも、最初の4小節は3拍子で2回、2拍子で3回繰り返されますよね。

しかし、再現部では最初の4小節のトリルの後、いきなり2拍子単位で6回も繰り返されるから、子供達は混乱するよね??

それを強引に4小節の3拍子で指導されてはね・・・・!?

混乱を招く事は必定でしょう??

[構造式]

構造式はすこぶる単純で、イントロが4小節、a,a’,b,b,c,c’その後は再びrepriseが来るのであるが、まずトリルが4小節もあってそれからイントロの4小節ですが、生徒を混乱させるのは、最初のときには3拍子の変形されたpatternが最初の2小節にあり、それからモティーフに入りました。しかし、repriseでは、4小節の間に6回も2拍子のthemaが繰り返されるのです。(理屈として、ちゃんと理解しておかないと、混乱を招く元になってしまいます。)

長いトリルとイントロが終わったら、a,a’b,b’ですが、最後にもう一回b,b’が繰り返されて終わりです。

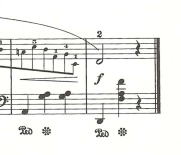

以下は、古いワープロからのback・up原稿からです。 譜例:

最後の4小節はすごい早いtempoで弾きまくる人が多いようですが、chopinはrit.と指定しているし、たぶん、連桁の24と言うことで、passageのfigurationのように思い込んでいる人達が多いのではないでしょうかね?

最後の4小節はすごい早いtempoで弾きまくる人が多いようですが、chopinはrit.と指定しているし、たぶん、連桁の24と言うことで、passageのfigurationのように思い込んでいる人達が多いのではないでしょうかね?

でも、最後の2小節の右手の動き(拍)は決まっているので、連桁は本当はその前の2小節に18個しかありません。

・・・と言うことは、言い換えてみると、ただの3連音で、decrescendoでrit.でと言う収めにしか過ぎないのです。

ですから、そんなに早いわけではなく、やさしく丁寧にだんだんゆっくりと収めるように弾いていって、最後に本当の終わりを表すために、少しcrescendoをして終わります。

譜例:

最後の2小節は右手と左手の絡み合わせは、確定しているのです。

↓

この2小節目の左手がお休みになって、しかも右手はoctave上から3連音で下ってきただけなのです。音楽の基本となる型は、まったく変わっていないのです。

この2小節目の左手がお休みになって、しかも右手はoctave上から3連音で下ってきただけなのです。音楽の基本となる型は、まったく変わっていないのです。

連桁をものすごいスピードで惹かれると、音楽のimageが全く別のものになってchopinの意図したものとは、違ったZirkus(サーカス・曲芸)的なものになってしまいます。

中にはスピードだけでは物足りないらしく、力任せにffで叩き付けるように終わる人もいて困ってしまいます。

[pedal]

こういったtempoが非常に早いタイプのワルツでは、tempoをスイングさせることが出来ないので(曲が早すぎるために、微妙なAgogikが出来ないと言うこと)rhythm的には通常の3拍子のリズムになります。だから、ペダル操作も通常のスイングしないpedal操作になってしまいます。

日本人のピアノの指導者や学生の場合、ワルツを演奏するときに1拍目から3拍目まで、pedalを踏みっぱなしにする人が多い。

そのpedal操作について、私が音の濁りを指摘すると、多くの先生や生徒が「楽譜にはそういう風に書いてあります。」という。

確かに、日本で出版されている楽譜は殆どの楽譜がそういう風に書いてある。日本で権威のある超有名なピアノの指導者の校訂による楽譜ですら然りである。

上記の文章はchopinのワルツh mollのときに書いた文章ですが、これは一般論なので、あえて転載しておきます。特に「仔犬のワルツ」は、曲の速度が速いので譜例のようにpedalingをすると、粒が濁ってしまい、いったい何を弾いているのか分からなくなってしまいます。しかし、不思議なことに世界中で印刷されているchopinのワルツのpedalingはすべてそのように書いてあります。

譜例:

この最初の音符に書いてあるstaccatoは際立たせのstaccatoと言います。

あたかもstaccatoのように短く切ると言う意味はなく、むしろ、accentかsostenutoを表します。

このままpedalを守って弾くと、右手のmelodieはにごって何を弾いているのか判らなくなってしまいます。

ですから、際立たせのstaccatoを生かした(少しsostenutoが買って聞こえるように)accentpedalを使用して演奏するとよいのです。

譜例:

しかし、どうしてそのように演奏不能な(或いは不可思議な)pedalが書かれていて、何故、今日の有名な校訂者の人達が、そのpedalを訂正しようとしないのでしょうか?

それには大きく、二つの理由があります。

そのうちの一つは、chopinが愛用していたピアノはsingle actionのプレイエル・ピアノで、現代のピアノとは違っていて、殆どMozart時代のforte-pianoの延長線上のピアノであったと言うことです。

Mozartの音楽を聞いても分かるように、forte-pianoは音の伸びがあまりなく、pedalを踏んだとしても、今日のピアノのようには音が濁らなかった、と言うことです。

またそれ以外のエラールピアノ等のdouble actionのピアノであったとしても、当時のピアノは今日のピアノと比較するとそれは比べ物にならないように音が伸びませんでした。

以上は「仔犬のワルツ」が作曲された当時のピアノのお話です。

また、そう言った事とは待った区別の話ですが、今日のピアノでも、ピアノはメーカーやその他の色々な条件でpedalの効き具合から、高音域の音の伸びなどが違います。

また調律師にそうお願いして、ある程度は好みに応じて高音域特性を変えることが出来ます。ピアノのメーカーや種類(アップライトかグランドか、或いはそのサイズ)によってpedalingは微妙に変わるので、殆どの先生が生徒達には「耳でpedal操作をしなさい。」と指導します。実はそれは私も同じなのです。

ちなみに、同じsteinwayと言うメーカーのピアノでも、アメリカ系のピアノは高音域特性を短めにする傾向があります。(また音もカンカンと、現代的な明るい開いた音がします。)私は自身は古いtypeのsteinwayが好きなので、ハンブルク(ヨーロッパ系)のsteinwayのくすんだような音色の方が好みです。

つまり、この仔犬のワルツが弾かれた当時には、それぐらいのpedalingをしても、今日のようには濁らなかったと言うこと、またpedalingは書くものではなく、自分の耳で音が濁らないように、無意識に操作するものなのです。

ですが、それは耳とpedal操作が連動している演奏家の場合だけなので、先生(指導者)としては、やはりピアノを学び始めの生徒達には細かくpedalingを付けてやらなければなりません。

たとえ、生徒の家のピアノのpedalと先生の家のpedalの伸び具合が違ったとしても、まず基礎になるpedal操作は覚えていかなければなりませんからね。

[中間部のペダル操作=踏み変えpedal]

「仔犬のワルツ」の中間部はとても優雅でスローなワルツです。ですから、pedalingは比較的踏みっぱなしの傾向があります。通常の出版された楽譜の場合、殆どの楽譜は次のようなpedalingになっています。

(日本で出版されているあらかたの譜面もそのようなpedalになっています。)

譜例:

グランドであっても小型のピアノや現代的なピアノ(現代的なPianoという意味は、分かりにくいですよね。その意味は、近頃のPianoは歴史的な名楽器であるsteinwayですら、popularのpedalに合わせて、響きを短くセットしてあります。古いsteinwayとは仕様が違う、という意味なのです。)、或いは、楽器が安物で、音の伸びの悪いピアノでは、そういったペダルの使いすぎは、あまり問題にはなりませんが、高音域特性の優れたピアノ(特に発表会等で弾く大型のコンサートグランド)等は、melodieの上にある音が下の音を邪魔をするという傾向があります。(下に響きこむ音は上のmelodieの音を邪魔することはありません。Melodieの上に来た音が、次に来る下の音を邪魔をしてしまうのです。

つまりこのpassageを上記のようなpedalingで弾こうとすると、常に3拍目の音が、前のmelodieの音の下に来るので、melodieが邪魔されてしまうのです。

pedal操作には、色々難しいpedalingがありますが、Burgmüller等の教則本でまず最初に教えるpedalingは踏み替えpedalとaccentpedalです。

と言うわけで、pedalを学習する時には、大きな和音が濁らないようにpedalingをしなければなりません。そのために、比較的に早い時期(Burgmüller等の初歩の教材の段階で)に、私達は基礎となるpedalingを教えます。その一番のpedal操作が、踏み替えpedalとaccentpedalです。

Pedalの操作法に関しては、ホームページを参照してください。

http://ashizuka-onken.jp/pedal-sousano-kihon.html

譜例: 踏み替えpedalの例

蛇足:

暗譜や譜読み、特に中間部の暗譜について悩んでいる生徒がいる、という相談を受ける事があります。

構造的な分析の指導が足りないケースが殆どで、それで問題が解決する場合が多いのですが、その他に、左手の指使いで混乱している生徒が多いのも事実です。

それは指導者側が、繰り返されるpassageごとに新しく指使いを考えるからで、指使いの整合性がないということなのです。

(論理的に正しい指使いでは、同じpassageは常に同じ指使いになるはずですからね。)

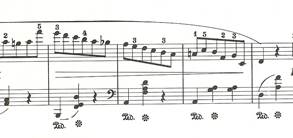

中間部2括弧を入れて15小節目からのpassageを2拍子の単位で演奏すると、自然なwaltzのrhythmの解除される様子が上手に表現されてとても良い結果を生み出します。

分析的な暗譜のメトードの例:

大きな和音の動きと、それに付随する指使いなのです。

そのように大きな和音の動きで、この中間部を見ると、大きな2小節の単位で和音が変わっているのが、分かります。

飛び跳ねるようなwaltzの和音の動きなのですが、ちゃんとAsの音(dominanteの音)が固定されていて、和音を安定して掴めるようになっているのが、分かります。このAsの音の位置を把握すると、幾ら、和音が飛び跳ねたとしても、misstouchをしないで、演奏する事が出来るようになります。つまり、左手の動きはAsの鍵盤(key)と同じ指使いを使用する事で、安定したSequenzの動きになるからなのです。

この時代の作曲家は、自分も演奏をしていたので、Zirkusのような動き(サーカスのような曲芸的なmisstouchを誘発するような動き)をさせる事はありません。

例えば、athleteのOlympicのcompetitionでは、曲芸的な技術力を争うので、本番一発、成功するか否かは、ある意味では賭けになります。当日の体調やその他諸々を整えて、万全を期して、勝負に挑むのですが、成功するか否かの確立は高くはありません。

しかし、そのathlete達がproに転じて、performanceを繰り広げる時には、同じ技術のTechnikをひけらかす演技をよく見かけますが、その時には、安定した全くnon mistakeな演技を披露します。

proになった途端に、Olympicの時よりも上手くなったの??

違います。missを誘発する事のない、安定した演技をしたに過ぎないのですよ。

その安定した動きを持って来る方法が持続した音に対しての指使いを一定に保つ事なのです。

指使いが一定ならば、左手の跳躍は頗る安定したmisstouchのしようの無い、動きになります。

誰が聴いていても、不安げの無い演奏になるのです。

けして、randomに和音が飛び跳ねて書かれる分けではない。

だから、覚えるコツはその和音の動き(流れ)を知る事である。