Beethoven sonatine G Ⅱ楽章 Romanze

初めに

プロを目指して音楽を学ぶ者の多くは初歩の教材を小馬鹿にする傾向がある。

それが不遜にも大作曲家、Beethovenの作品であろうとである。

Beethovenが作曲した数多くのsonateと違って、同じBeethovenの作品であっても、このsonatineに関しては、教育教材として、全く別扱いに扱われてしまい、作品としてきちんと研究された事はない。

私はプロの音楽家を目指す人達に「初歩の教材研究ほど大切なものはない。」と常日頃から、主張しているのではあるが、相変わらず、演奏家を目指す人や指導者を目指し勉強しているにもかかわらず、DiabelliやBurgmüller等の初歩の教材に関して、単に知識不足であるだけではなく、「初歩の教材は簡単だから勉強しなくとも、指導が出来る。」と思い込んで、真摯に、且つ、誠実に音楽に取り組もうとしている人は数少ない。

経験不足な若い教育者に見られるそういった傾向は、あながち指導者達自身の性ばかり言えるわけではなく、むしろ初歩の教材を軽く見る音楽大学自体の姿勢にもその根本の原因を見ることが出来る。

というよりも音楽大学で若い音楽家達を養成している教授達自身が、音楽教育を口伝によって学んできたために、教材研究の方法論を知らず、教材研究の方法論を生徒達に伝授する事すら出来ない、と言う事が本当の理由であろう。

という事で、その手始めとして、まずBeethovenが作曲した「初歩の指導用の教材」であるsonatineのGのⅡ楽章のRomanzeという簡単な曲で、音楽の分析に必要最低限な知識と、方法論を解説していこう。

校訂について

全音版のソナチネアルバムの2巻、と音楽の友社の安川加寿子版の比較検討

この2冊を比較検討の対象にしたのには、さしたる意味はない。

音楽教室で、比較的に使用される事が多い版だと思われるから、という理由のみである。

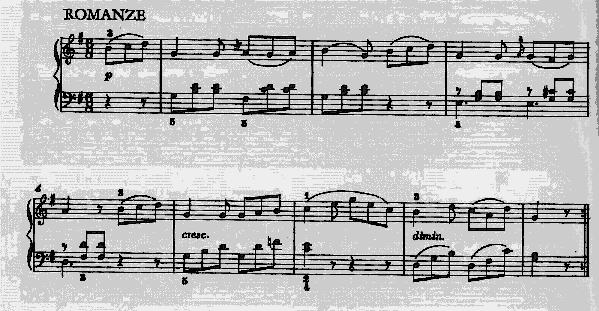

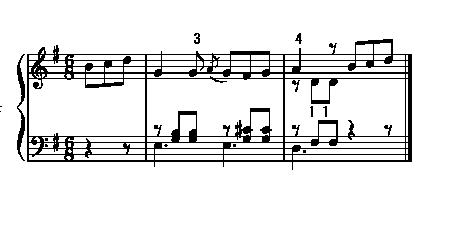

見比べていただくと分かるように、最初の2段だけを取り上げたとしても、その違いはあまりにも多く、曲の解釈も全く異なっている事が、分かる。

そういった版による曲の解釈の違いを指導者の側が理解して、子供達の指導に臨んでいるかを判断する事は「押して知るべし」である。

子供のコンクールなどでは、子供のlevel差は子供の資質差ではない。コンクールで見受けられる子供のlevel差は、むしろ、指導者の教材研究力の差と、指導力の差による。

全音楽譜出版社ソナチネアルバムⅡ巻より

音楽の友社出版社安川加寿子版

何故、色々な版があるのか?

私は生徒に指導するときには、演奏上の勉強としては可能な限りの同じ曲のCDを買い揃えるように言うが、それと同様に、可能な限りの版を買い揃えるように指導する。

ちなみに私の持っているインベンションは、Henle版のような原典版や定本の異なるfacsimile版、所謂、フリーデマン バッハの練習帳のfacsimile版を定本としているビショップ版や、CzernyやLiszt等の影響を受けている(今日のBachのPiano奏法の基本となっている)ブゾーニ校訂の版に至るまでの10冊以上の版がある。ちなみに、私の場合にはピアノを専門的に学ぶ子供達には、原典版や、ブゾーニ版でインベンションを終了した生徒にビショップ版で更に学習させている。ビショップ版に書かれている装飾音を正確に演奏する事は極めて難しい。

平均律やBeethovenのソナタに関しても同様である。

色々な版を買い揃えて、その版による校訂の違いを調べる事は、音楽を勉強しようとする人にとっての研究者としての第一歩である。

版による指使いの違いは勿論の事であるが、それ以上に校訂者(出版社)の考え方の違いによって、起こってくるarticulationの違いは演奏そのもの、音楽の表現の違いとなって表れる。

私が通常使用している楽譜は、印刷がきれいで音符が大きめだからという理由で春秋社版を使用している。どっちみち、全面的に訂正していくわけなので、何版でも関係ないからである。少しでも、私の弱くなってしまった目のために・・という、音楽とは全く別の理由である。

これは不思議、同じ校訂で出版社が違う版

しかしながら、よくよく注意しなければならないのは、必ずしも版が違うからと言って校訂者が違うわけではない。

ちなみに、全音版の標準版とpeters版は同じ版である。

それは同じ定本を使用しているからである。

日本版、外版に限らずChopinやその他の多くの作曲家の作品も、殆どの出版社がpeters版を定本に使用している。

しかも、殆どのChopinの作品はPeters版から出版されていて、その本が世界の定本になっている。しかし、残念な事に、当時は作曲家のオリジナリティーは、さほど大切にされる事はなかった。著作者の権利、なんていうものは全くなかった、そういった時代であったのだ。

Chopin等の作品も初版が出版されるまでに、編集者、校訂者の手により、articulationのみならず、和音や音そのものまで変更がなされている。

かの有名なg mollのバラードですら、多くの和音が不自然に補強充填されていて、今日もそのまま出版され続けている。音楽大学の学内コンサートや、試験ですら、その編集者の改訂版が使用され、演奏されているのが現状である。

近年、ポーランド政府は正しいChopinの楽譜を世界にアピールするために、非常に廉価でChopinのfacsimile版を出版した。その数冊を私は所有している。Chopinの楽譜の是正を政府を挙げてやっているのは、さすがはポーランドである。

(ちなみに、歴史的名ピアニストであり、最も権威のある(但し、我々の時代では・・・!)Chopinの校訂版であるパデレフスキー版の編集者でもある、パデレフスキーは、第二次ポーランド共和国の第3代首相でもある。)

原典版(Urtext)について

作曲家が書いたままの、楽譜をそのまま出版する事を、Urtext Ausgabe(原典版)という。

では、どうして、色々な原典版(Urtext)があるのであろうか?それは、同じ譜面を見ても、校訂者によって色々な違いが出るからである。Bachの時代では、短調の場合などは臨時記号は書いたり、書かなかったり、実に曖昧であった。指導者と生徒が同じ手書きの譜面を使用するので、作曲家が直接生徒に 「そこは#で・・!」といえばよかったのである。

さて、蛇足ついでに、このBeethovenのsonatineであるが、作曲者の手書きの譜面は、殆ど残っていない。初版でもあればそれでも良い方で、F Lisztの校訂したかなり後の譜面しか残っていない作品も多い。所謂、Anhang(付け足し)という作品番号の一群である。

ちなみに、このBeethovenのsonatine Gは 作品番号はKinsky-Halm,Anhang5 Nr.1 という番号になります。(kinskyさんとHalmさんの付け足しの5番のNr.1という事です。)

作曲者の手による直筆楽譜は無いようです。

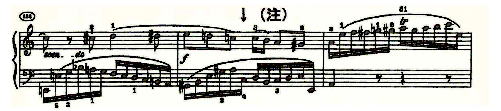

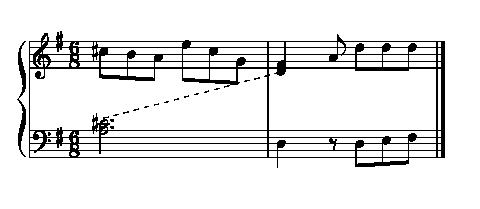

Articulationの参考までに、全音楽譜出版社から出版されているCegledy版の最初の8小節間を掲載しておきます。

譜例:Cegledy版

譜例:Mozartのsonate B Ⅰ楽章 reprise

Mozartの場合にはreprise(再現部)には空きの小節に10とか書いて、10小節前に出てきたpassageと同じように演奏した。しかし、sonateの場合にはつなぎのpassageには、転調楽節がある。それは毎回変わる。だから校訂者によって#と解釈する人と♮と解釈する人の違いが出てくる。或いは、作曲家自身が間違えて書いている場合すらあるのだ。

それで、同じfacsimileの譜面や原譜を見ていても、解釈が違ってくるケースが出てくるのだ。

同じMozartのrondo a mollの167小節目のslurの例であるが、出版されている数多くの版では次のように書かれている事が多い。

譜例:その一つの例として(春秋社版)

166小節目から168小節目の1拍目に至る長いslurは、ただ単にmelodieを表すphraseのslurにしか過ぎないし、しかも、驚く事に(注)とした部分は、出典の根拠のないtieで結ばれている。

しかし、この改悪を井口先生一人に押し付ける事は出来ない。

CzernyやLiszt等の校訂者(作曲家としてではなく)は、古典派の時代のforte-pianoという楽器から表現豊かな現代のPianoに楽器の機能が進歩した時に、「もし、その曲を作った作曲家が今の楽器を使用したならば、多分こう弾いたであろう!?」という想定の元に、昔の大作曲家達の作品のarticulationを自己流に書き換えて行った。

そういったPianoの黎明期に、Czernyが校訂した多くのBachの作品(小品集やinvention、平均律等の校訂版)も日本版(Peter版)として、一般のアマチュアならいざ知らず、音楽大学の先生達の間でも、いまだに使用され続けている。

井口版である春秋社版もそういった、改悪版を定本にして校訂している。

原典版として権威のあるHenle版では、166小節目から168小節目の頭のslurは次の譜例のようになっている。

譜例:Henle版

この注の部分は166小節目から響き込んで来たslurが167小節目の3拍目で終わって、ド、シに、所謂、bowslurが書かれている。

Bowslurの独特のnuanceの表現のしかたは、頭の音に軽いaccentをつけて、後ろの音は弱く抜いて弾く。

本来はヴァイオリン(弦楽器)の奏法なのだが、古典派の時代にはヴァイオリンとCembaloやforte-piano等とは奏法の違いはあまりなかった。古典派の奏法は、ヴァイオリン独自の表現がそのままforte-pianoにも、使用されていたのだ。

167小節目の5,6拍目のラ、ソ#、(―ラ)はkadenz(終止句)なので、それを表現するために、(際立たせるために)slurは書かれていない。つまり、「ド、シ」のbowslurはkadenzに入るための導入を表しているのである。

古典派のarticulationは、情緒的に付けられる事は少なく、多くの場合にはしっかりとした論理性を持っている。このpassageのarticulationの微妙な変化も、Mozartの大作曲家である面目躍如とした、正に作曲学上の理論的な裏づけを持ったarticulationであり、phrasierungである。

参考までに、167小節、168小節の直筆楽譜を見てみよう。

譜例:Mozartの直筆楽譜

実際に音楽を指導していると、私自身も色々な曲の中で、判断に迷う音に出会う事がある。しかも、色々な出版社の違うUrtextAusgabeを見て、どちらの版が正しいのか分からない、という事も間々ある。

という事で、その解決の一番の方法は、作曲家のfacsimile(直筆楽譜)を買うことである。今もMozartの作品のあるpassageでどうしても納得の行かない音に悩まされている。だから、Mozartのfacsimile版の楽譜を購入したいのだが、何せ1冊5,6万もするので、高価で買えない。

UrtextAusgabeは、御親切に必要最低限の指使いを小さい数字で書き表し足り、鍵カッコで書き表している版もあるのだが、基本的には原典版は何も書いていない方が普通である。

HaydnやMozartの古典派の時代では、まだarticulationや強弱等のdynamikを楽譜に書き表す事はあまりなかった。いまだ、forte-pianoは一般的ではなかったからである。

子供達が今日のピアノでMozartやBeethovenの作品を学習するためには、校訂者の手によるarticulationやdynamikが必要ではあろう。

話をこのBeethovenのsonatineのⅡ楽章に戻して、例えば、日本で最も使用されている、この二つの版の違いを分析する事が、それこそ初歩的な教材を研究する上での、先人達の知識を学ぶ上での最も基礎的な第一歩となるであろう。

まず着目すべきは、melodieのslurの違いである。

それは全音版がphraseを表すmelodieslurを使用しているのに対して、安川版はbowslurを使用しているからである。

ところが、不思議な事に、7小節目、10小節目では、全音版がbowslurになって、安川版がmelodieslurに変わっている。

同じ版、同じ校訂者、同じ曲によっても、全く整合性がないのである。(これは由々しき問題である!)

その事については、以下に詳しく説明する。

Bowslurとphraseのslurについて

まず、此処では「Slur(スラー)の意味の違い」を説明しよう。

Bowslurは細かいtouch等のarticulationを表すslurである。

古典派の時代に於いては、鍵盤楽器はまだ主流ではない上に、当時の慣習として、演奏する楽器を特に定めない(violinのために書かれた曲をrecorderで演奏する等々)という事が普通であった。という事で、Haydnの作品なども、オーケストラに書かれたものを、Cembaloやforte-pianoで演奏する事も極一般におこなわれていた。という事で、forte-pianoのために書かれていたsonate等も、基本的にはviolin(弦楽器)の弓使いを表す(bowの順番を表す)bowslurで書かれていたわけである。

但し、violinを弾けないピアニストが勘違いをするのは、bowslurとは言っても、本当にviolinの弓の「弾き順」を表しているわけではないのである。

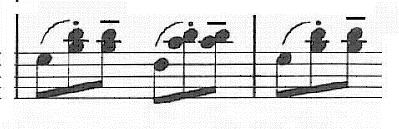

もし、violinの弓の「弾き順」を考慮して最初のphraseのslurを書いたとしたら、slurは次のようになる。

譜例:bowslurの例の1

譜例:bowslurの例の2

勿論、bowslurはこれ以外にも幾つも考えられる。しかし、弦楽器を学ぶ初歩の生徒が演奏出来るbowslurの基本はこのようなものであろう。

全音楽譜出版社のソナチネ・アルバムのBeethovenのRomanzeに書かれているslurで最も不自然なslurは左手の1小節目2小節目の一見ワルツ風のslurであろう。

こういったslurは古典派の後期というよりも、ロマン派時代から使用されたslurになる。

MozartやHaydnの古典派の時代のforte-pianoという楽器では、そういったペダル操作は出来ないし、又、様式的にも、古典派の時代のワルツ(レントラー)はそのようには弾かない。ワルツ風の奏法は、あくまでロマン派以降の奏法である。

MozartやHaydnの古典派の時代のforte-pianoという楽器では、そういったペダル操作は出来ないし、又、様式的にも、古典派の時代のワルツ(レントラー)はそのようには弾かない。ワルツ風の奏法は、あくまでロマン派以降の奏法である。

子供達がまず、目にするワルツ風の(!)曲はBeyer教則本の80番、81番、82番であろうが、左手の指定は上記のようなarticulationではなく、leggieroという指定である。

![]()

それを誤って上記の譜例のようなarticulationをつけて演奏させたり、もっと極端な例では下記の例のように、3拍目、6拍目に不自然なtenutoをつけて(というと音楽上の表現のように聞こえるが、単に子供がキーを押さえ込んだに過ぎない、演奏上の幼稚さの表れである。)演奏していても、それを訂正しない指導者が多い事には辟易させられる。

それを誤って上記の譜例のようなarticulationをつけて演奏させたり、もっと極端な例では下記の例のように、3拍目、6拍目に不自然なtenutoをつけて(というと音楽上の表現のように聞こえるが、単に子供がキーを押さえ込んだに過ぎない、演奏上の幼稚さの表れである。)演奏していても、それを訂正しない指導者が多い事には辟易させられる。

仮に、現代風に、一拍目と4拍目が少し長めに弾かれたとしても、あくまでmezzo sostenutoの長さの中で演奏されるだけである。

古典派の作曲家達の多声部作曲法では、3小節目、4小節目の書き方でも分かるように、1,2小節目も、基本的には次の譜例のように、多声部として書かれているのである。

バスの動きを独立させてmelodieとして演奏させることを、作曲学的にはBassführungという。

音楽用語には日本語の訳語がないものが多いので、困る事が非常に多いのであるが、このBassführungという言葉も日本語の訳語はない。

意味的にはBass partが音楽の流れを作っていく演奏上のAufregug(心の高揚)を表現する導き音という意味であろうか。もっと分かりやすく単純な言葉に置き換えるとバス・メロディとでも言えばよいのであろうか?

(しかし、その場合にはBassführungの本来的に持つ心の高揚とか言う意味は失われるのかな?)

というわけで、こういった古典派の音楽の奏法は、一度、弦楽器にトランスポーズすると非常に分かりやすいものとなる。

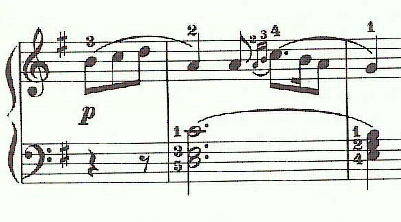

という事で、この曲の最初の4小節を弦楽四重奏に書き直してみた。

譜例:celloのPartの8分音符の長さに注意

こういう風にトランスポーズして演奏して見ると、チェロパートである低音のmelodieが音楽として生き生きとしてくるのがよく理解できる。

古典派の時代にはまだmelodieのphraseを表すためのslurは一般的ではなかった。

古典派の時代の演奏家達は弦楽器の持つ細かいnuance(articulation)の表現力をとても大切にした。

そのために、古典派の奏法を知らないロマン派以降のphraseのslurに慣れてしまった現代のピアニスト達を悩ます結果になっている。

それにも増して、ロマン派以降の作曲家の用いているPhraseを表す、melodieslurは、phraseの括りを示すだけなので、phraseを表すslurでは細やかなnuanceを表現する事は出来ない。奏法上の細やかなnuanceは演奏者に任される事が多い。

つまりmelodieを表すslurでは、古典派独特の非常に細やかなarticulationによるnuanceの違いを、書き表す事は出来ないのである。

そこに以心伝心の口伝による家元制度の教育が始まってくる。

そこから、さらに、教材研究に対する勉強不足が生じてくるのである。音楽社会の構造的な欠陥とでも言うのであろうか。

全音版の最初の小節はmelodieslurであり、左手は古典派の時代にはそぐわないワルツ風のrhythmを指定している。そういった意味では、全音版は子供達への古典派の演奏法を指導するにはふさわしい版ではない。

とは言っても、では比較対照された安川版がより優れているというわけでもない。

先程も触れたように、少なくとも7小節目や10小節目では全音版の方が古典派のslurになっていて、むしろ、安川版の方がロマン派のmelodieslurになっていて、不自然だからである。

曰く、ちょん髷を結ってはかまを履いた日本人がメガネをかけてノートパソコンを手にして、スポーツカーで高層ビルの会社に乗りつけるようなものだからである。

(どこかの国の教科書は、いまだにそういう風に日本のことを紹介している。)

全音版にしても、安川版にしても、音楽理論的に時代考証をするほどの知識を持ち合わせていないし、またそういった学術的な立場を求めているわけでもない。

Archiv Ausgabeではないからである。(世界的に大きな出版社にはそういった研究部門が必ず併設されており、学術的により正しい出版物として、Archiv

Ausgabeが出版されている。)

こういった一般大衆向けの教材は、校訂者が基本的に取るべき立場としての整合性を持つことより、利便性を優先するからである。

しかしながら、ちょん髷にはかま姿の日本人がノートパソコンを片手に持ってスポーツカーで乗り付けてこないように、(正しい時代考証をするように)、せめて、ある程度はそういった問題を提起し、指導の留意点とする事は、子供達への指導上、非常に大切な事である。

今でも、世界の大国の子供達が日本人に対して、そういったimageを持ち続けていることが許されるとしたら、それだけの感性なので致し方はないが、それが許されないとすれば、音楽に対しても、そういった校訂は許されないのでは??

勿論、指導者が古典派の演奏法を知識として持ち合わせていた場合の話ではあるが・・・。(・・・・知識として、時代の奏法を持ち合わせていなければ、何版を使用しても意味はない。そしたら、指使いの問題だけになる。ハッ、ハッ、ハッ!)

実際に子供達に指導する場合の留意点

装飾音

古典派の時代の曲を演奏する時には、装飾音が良く間違えられて演奏される。

それはアポジャトゥーラとアッチャカトゥーラの話である。日本語で言えば長前打音と短前打音の違いである。しかし、この曲には短前打音しか出てこないので、この解説は次回に譲ることにする。それだけでも一冊の論文になるからである。

30小節目と34小節目に同じシュライファー(Schleifer滑走する)が出てくる。

例:schleifer

chleiferは強拍(accent)を表す場合と逆に弱拍を表す場合のいずれにも使用される。強拍を表す場合には全音版のようにschleiferで軽い膨らましをして、軽い優しいaccentを入れると良い。逆に、schleiferで抜きを表現して演奏する場合が安川版である。演奏スタイルはこの両版は全く逆になる。

chleiferは強拍(accent)を表す場合と逆に弱拍を表す場合のいずれにも使用される。強拍を表す場合には全音版のようにschleiferで軽い膨らましをして、軽い優しいaccentを入れると良い。逆に、schleiferで抜きを表現して演奏する場合が安川版である。演奏スタイルはこの両版は全く逆になる。

Octave

指が届かない子供達

この曲では4小節目と11小節目にoctaveが出てくる。この曲を初めて学ぶ子供達の殆どはまだoctaveが届かない。4小節目は私はoctaveの音を省くのではなく、(省いてしまうと音の強勢が抜けてしまうので)次のように音を訂正して弾かせている。

譜例:元の譜面

譜例:訂正した譜面

[蛇足]

本来的には後述の「指使い」の所で話すべき事ではあるが、付点四分音符の指使いは、両方の版とも5-5-5の指使いになっている。しかし、私は付点四分音符のlegatoを生かすために、4-4-5と弾かせている。

4,21 4,21 5,31の指使いである。

同じように12小節目の左手のoctaveは

単純にoctaveの音を省いて、次のように弾かせることが多い。

譜例:octaveを省いて演奏した例

Octaveを分割して演奏する例

しかし、上記の2例は、技術的に余力のある生徒やコンクール組の生徒で、省略する事が好ましくないという事であれば、次のように左手のoctaveを両手に分割して弾かせることが出来る。

勿論、あくまで余力のある生徒に対しての例であるが・・・。

譜例:octaveを省かないで演奏する例a 4小節目の例

次の12小節目も、同様に左手のoctaveを両手に分ける事で音を省くことなく演奏することが出来る。

譜例:左手のoctaveを省かないで演奏する例b

この一つのpartを両手にまたがらせて弾く奏法は、チェンバロやオルガンでは各partのmelodieを円滑にlegatoにつなげるための極めて一般的な奏法であり、Bachのインベンション等に進む前の生徒達には早めに習得させたい技術でもある。

指使い

[3.4小節目の指使い]

この両版の最初の指使いの違いは3,4小節目の右手の指使いの違いである。

というか、3小節目の3拍目で両版とも指を3の指に換えるのに、安川版では6拍目ではG上のpositionに1の指を戻しているのに、全音版ではその指定がない。という事はそのまま3234として、8分休符の休みの間にGのposition上に手を戻すということなのか?(そこの指定がなく不親切である)

いずれにしても、この場合はどちらでもよいので、問題はない。

[7,8小節目の指使い]

安川版では7小節目を2の指にして(A上のpositionにして)、5、6拍目で指を縮めてG上のpositionにしている。6小節目の1の指から2の指へくぐらせることによって、指のくぐりをより易しくしているのだが、その分もう一度positionの移動をしなければならない。

全音版では6小節目の1の指から、7小節目の頭の指のくぐりを3の指にする事で、後の指替えはない。その分簡単になっている。子供達にとってどちらが楽かは手の型が如何にちゃんと出来ているかによる。

[12小節目から16小節目の指使い]

12小節目から16小節目には多くの問題点がある。

その問題の手始めは、まず12小節目の同音連打の指使いである。

12小節目の全音版の下に書かれている指使い、2-3-3は子供達には不可能である。

同じ全音版の上に書かれている2-1-3の指使いは、2-1の指のくぐりが難しいが不可能ではない。

しかし、同音連打の後の(3-2-1-)3-1は、「不可能ではない」も幾つも繰り返されると、限りなく不可能に近づく。

その点安川版ではfa-laの2-3-5も自然ではある。でも同音連打を5-5-5と打たなければならないことが難点である。しかし、12小節目から13小節目のre-si-laは5-3-1ですこぶる自然である。5-5-5が気になるようなら、5-4-5とでもしておけばよい。

この点では安川版の勝ちである。

15小節目の指使い

安川版では14小節目の最後のreの音から始めてsi-sol-miと5-4-2-1と4和音として取らせている。Mi-fa#の縮めを除けばすこぶる自然な指使いである。

全音版では14小節目の最後の音は1の指になっているので、3-1,2と極めて難しい。

全音版では15小節目のarticulationがbowslurのarticulationになっているので、古典派特有のarticulationのための指使いと言えない事もないのかの知れないが、この曲を弾く子供達のlevelの指使いではない事は確かである。

12小節目から15小節目までの左手の指使い

安川版は左手の開始音を4の指で始めている。

14小節目で初めて5の指にチェンジしている。

それに対して、全音版は最初から5の指で始めて、14小節目の指使いの変更はない。

一見すると全音版がシンプルで分があるように見受けられるが、全音版の指使いでは、実際には子供はSi-reの2-5の指は広がらないので、無理に指を広げて弾くか、不必要に手を飛ばして弾くかしなければならず、この指使いはZirkus(サーカス・曲芸)である。

無意味に難しい。

21小節目の指使い

安川版では21小節目の指使いを12#3134と弾かせているが、このconceptはGがpositionで1の指になるという考え方である。というわけなので、si,

do-reのdo-reは別に何の指でも良い。shiftに収めるのならば、1-4-5でも良いのである。

それに対して全音版では、20小節目のGのキーが4の指なので、position移動をしないで、そのまま、Gまでshiftして、Aで1の指に変えている。そのために、siのpositionではGのshiftの中に指使いが納まってしまいすこぶる自然にthemaの指使いに戻っている。

この場合には幾分全音版の方が分が良いかと思われる。

29小節目後半から35小節目までの指使い

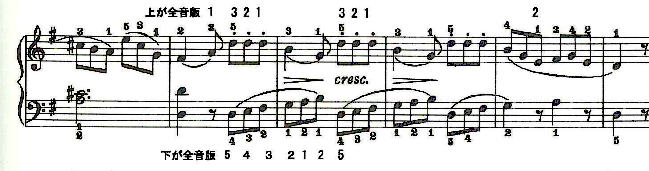

譜例:全音版と安川版の指使いの違い

安川版では29小節目の後半si-do-reの指使いを3の指から始めている。それは32小節目までshiftで指使いのチェンジをしないためである。

しかし、その結果、30小節目のschleiferの前の同音連打は全部の音(キー)が同じ2の指になってしまっている。また33小節目のla-re、si-do-reの4-1,3はいただけない。

33小節目の後半、Si-do-re,の3の指で始めるのは最初と整合させるためであろうから、いたし方はないとしても、32小節目後半のla-si-la,la-re 4-5-4,4-1あまり良い指使いとはいえない。

全音版のほうは、si-do-re,の開始音を2の指から、始めているので、schleiferの前の同音連打はかろうじてschleiferの頭の音が1-2とチェンジしていて自然である。

且つ又、33小節目の同音連打は5の指にチェンジしている事によって、不自然さを防いでいる。33小節目のla-re,siのre,siの指の広がりも、phraseの切れ目なので、問題はない。

[強弱について]

29小節目から35小節目前半までの強弱

譜例:

前の文章の続きとしてであるが、むしろ、安川版では29小節目から35小節目の前半までは、Pとしての指定しかないのだが、全音版では29小節目後半からのsi-do-reのphraseがPで、33小節目からの繰り返しをpianissimoにしている点で心地よい。

且つ又、安川版では35小節目後半からsforzando、decrescendo、pが2回繰り返されて、最後の和音がforteで終わるのに対して、全音版では35小節目後半の1回目がmezzoforteで演奏され、2回目はエコーとしてPで演奏されだけではなく、articulationもkleinigkeit(小さな変更)で微妙に変化されていて良い。終わりの和音もそのままにPで静かに終わっていくのも上品で良い。

最初から8小節目繰り返し記号まで

安川版はPで開始して、5,6小節目を膨らまして、7小節目Pで終るというすこぶる単純な書き方をしている。

譜例:

それに対して全音版では前半のa, a’をmezzoforteで演奏して、分割できないbの部分をPに落として大きな膨らまし(6小節目を頂点とする)をさせてPで終止させている。(所謂、bogen

formである。)

譜例:

11小節後半から23小節まで

譜例:

安川版では13小節目と14小節目にdecrescendoの記号が書いてあって、13小節目の後半にcrescendoが書いてあるのだが、これではcrescendoが14,15小節目まで掛かるcrescendoなのか、単なる膨らましのための記号なのか分からない。もしも、19小節目のフェルマータまでかけたいcrescendoならば、正規のcrescendoが17小節目にあるので、そこまでのcrescendoという事で、poco

a poco crescendoとすべきである。

安川版の13小節目のcrescendoがフェルマータに向かって掛かっているとすれば、Pianoを学び始めた初心者の段階で、この曲を演奏出来る子供は現実的にはいないだろう。

超特別な産まれた時から芸大や桐朋を憧れて、日夜死に物狂いで練習している生徒を除いては、世間一般のコンクール組みの生徒でも無理であろう。

それに対して全音版は最初をmezzoforte2回目をP、3回目を又、mezzoforteとして、16小節目後半、Pから徐々にフェルマータに向かってcrescendoをしていく。

そういった意味では全音版の方が、音楽上の表現力も含めて、すこぶる良い。

続けて、20小節目からrepriseまで

安川版では20小節目にcalandoが出てきて、静かにreleaseに入る。フェルマータでforteからdecrescendoをして、一番下の音から上行しながら、更にcalandoは上級者でも難しい。

ましてや初級の教材としては不可能である。しかし、曲の開始の設定がPであるから、いたし方はない。

全音版は曲の開始をmezzoforteと設定した。だから、20小節目の2拍目の頭の音がPであれば、そこから又、mfに向かってcrescendoすればよい。21小節目2拍目のthemaの開始音がmfになればよいのだから。

次には29小節目の説明になりますが、29小節目からの説明は、話の順番の都合で先にお話しましたね。

という事で、本来的には此処から、練習の指導のlectureに入るわけなのですが、今回のお話は、楽譜の校訂の違いと、その違いによって引き起こされる演奏の違いのお話と、楽曲の構造分析に限ってのお話までにします。

演奏の指導、若しくは練習のさせ方のlectureまで行くと、この2倍、3倍のPage数が必要となりますので、今回のお話は此処までで終わります。

江古田の一静庵の庵居にて

2010年05月18日

芦 塚 陽 二 拝