F Chopin

ワルツ 嬰ハ短調 Op.64 Nr.2.

[曲のimage]

ワルツには幾つかの種類がある。この曲の場合には優美でゆっくりとしたワルツと、scherzandoな感じのコケティッシュな感じのワルツと、くるくると回転して転がって行くようなワルツがある。。

この曲はそういったワルツの特徴が目まぐるしく変化する、どちらかというとマズルカに近いようなすばやいtempoの変化がこの曲の持ち味になっている、というか難しさにもなっているのだ。

[曲の構成]

a: 全体の構成

Chopinのワルツの殆どの曲は、簡単な3部形式とロンド形式の中間の回旋形式で作られている。

この曲も大きく

A(32小節=16+16小節)、B(32小節=16+16小節)、C(32小節=16+16小節),B(32小節=16+16小節),A(32小節=16+16小節),B(32小節=16+16小節)という、非常に単純な構造で出来ている。

要はA,B、Cの3つの部分を練習してちゃんと弾けるようになると、後は単純な繰り返しにしか過ぎない。つまり、曲全体は192小節あるのだが、実際に練習は36×3の96小節練習すればよいのだが、その96小節にしても、実は殆どが繰り返しで出来ている。

b: Aの部分の構成

まず始めのA (1小節目から32小節目まで) の部分であるが、Aの部分は大きく最初から16小節までと、17小節から32小節までに分ける事ができる。その前半の部分は更に、

「あ」=a(2小節)+b(2小節),

「あ」=a’(2小節)+b’(2小節),

と9小節目から16小節目までの、8小節間の「い」

とすると、大きく「あ+あ+い」というbogen formで構成されている。

次に、それぞれのMotivを検討する。

「あ」の部分の構成です

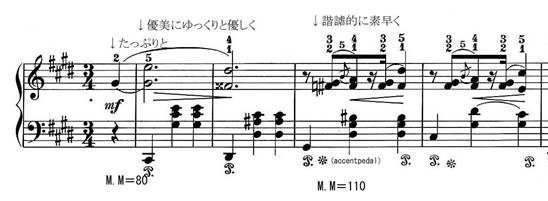

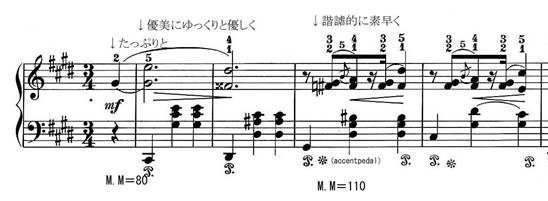

「a」は上品で優美でゆっくりした美しいpassage、たっぷりとしたpedalingでM.M=80ぐらいで弾きます。

「b」はscherzando(諧謔的)なマズルカのような、飛び跳ねるようなコケティッシュなimageで演奏します。Pedalingは必要最小限に、1拍目のaccentpedalと3拍目のpedalという風に、pedalでmelodieがべたべたしないように気をつけます。

pedal操作に関しては、常に日本人はpedalを使用しすぎるので、指導の際は配慮をしっかりとしなければなりません。

譜例:

後半の「い」の部分の演奏法です

後半の「い」の部分は9小節目から16小節目まで、一気に大きく演奏しなければなりません。

9小節目からは1回目:

9小節目はゆっくりと

10小節目は一気にaccelerando、

2回目:

又繰り返して11小節目はゆっくりと、

12小節目からはaccelerandoで、13小節目の2拍目が頂点になるので、そこまで盛り上げる。

ゆっくり⇒早く⇒ゆっくり⇒早く、と切れ切れにならないように、一息に徐々に盛り上げていく(tempoもaccelerandoしていく)感じでなければならない。

小さな山を繰り返しながらだんだん高い山に登っていく、電車のスイッチバックのような様式である。それを、芦塚メトードでは点のcrescendo(accelerando)と呼んでいる。

「い」の後半部分の、13小節目の2拍目からは一息に16小節目まで転げ落ちて行くような感じで弾かなければなりません。

譜例:

とても、細かいimageの曲ですが、此処までの曲(phrase)のimageが出来たら、次の17小節目から32小節目までは全く同じである。

具体的に言うと、1小節目~2小節目と、17小節目~18小節目は左手の音がoctave違う事と、18小節目の左手のベースが付点2分音符になっているだけで、基本的には全く同じである。「10小節目から16小節まで」と、「26小節目から32小節目まで」が微妙に変化するだけである。

参考までに、その「10小節目から16小節まで」と、「26小節目から32小節目まで」を譜面上で比較対照できるようにしてみた。

譜例:

31小節目の右手は複雑な絡め合わせがある。

譜例:

他の版ではGisの伸ばしの音がない版もある。

C: Bの部分の構成

次のBの部分は非常に早い部分である。

バレリ-ナがつま先で立ってくるくると回転していくような曲である。

Bの部分もAの部分と同じように大きく16小節のStollenが2回繰り返されて出来ている。繰り返された16小節のStollenを「う」とすると、auftakt+33小節目から40小節までの前半部、と41小節目から48小節目までの、大きな「う`」、「う゛」という全く同じphraseから出来ている事がわかる。

また、「う」=c(4小節)+d(4小節)の二つのphraseで構成されていることが分かる。

cは1小節単位のMotivが4回繰り返され、dは前半2小節と後半2小節の細かいMotivに分かれる。

33小節目から、38小節目までは、点のdecrescendoで弱くしていくのであるが、39小節目と40小節目で一気にcrescendoをする。

one pointadvice

意外と45小節目から48小節目(61~64小節目)の指使いで引っかかってしまう子供が多い。

それは46小節目に出てくるgisの音のせいである。その音のために47小節目の半音階の指使いと混乱してしまうのである。私はそこで混乱している生徒に正しい指使いを指導するために、最初はgisの音を省いて練習させている。レ♮は1の指なので、そこまでの指使いは1-3-1の場合と1-2-3-1-3の2種類しかない。その2種類のいずれかを選択すれば、47小節目からの半音の指使いとは、混乱しないで弾けるようになる。

譜例:

Tempoの設定の説明

auftakt+33小節目からは、最初はゆっくり始めて徐々に早くしていく。

最初のStollen(8小節)が終わる39小節目から40小節目にかけてrit.をしてもとの開始したtempoに戻す。

41小節目から、又、全く同じように少しずつ早くしていく。

46小節目から48小節目にかけては、少しdecrescendoをしながら遅くしていく。

Bの前半部分が終わりだからである。

強弱の注意

構造式は極めて単純にb(8小節)+b` (8小節)が2回繰り返されるだけである。

しかし、このfigurationは1回目はmezzoforteであるのに対して、2回目の49小節目からはpianissimoであることを忘れている人が非常に多い。

手首の抜きと回転

61小節目から64小節目までは、fade-out(フェードアウト)するように演奏しなければならない。特に64小節目の手首の抜きはfade-out(フェードアウト)を表すために、とても大切な奏法である。

手首の話をすると、この右手を演奏するには、手首の円の回転で演奏しなければならない。

手首の柔軟性(円運動)がこのfigurationの命である。

Sequenzをより複雑に聞こえるようにするkleinigkeit

蛇足ではあるが、Chopinは左手のBassführung(ベースのmelodie)は、全く同じSequenzを4回繰り返すだけという実にシンプルな作曲法を使用した。

勿論、そのままではkinderei(幼稚っぽい!)である。

しかし、1回目33小節の和音が2BhからÁVhへの進行なのに対して、2回目45小節目の和音はN6(ナポリの 6)から、°mへの和音になっているので、ベースの動きは全く同じSequenz進行であるのだが、それが全く別の動きに感じてしまい、子供達にとっては暗譜を混乱させたりする。

全く同じSequenzとしての動きが、その単純なちょっとした和音の変化によって、全く別のものに聞こえてくる、つまり 2Bhの和音がN6の和音に変化するという、所謂、kleinigkeit(小さな変化)が、楽譜上では、Bassführungの極めて単純な動きを、複雑なものと思わせている。

譜例:1回目37小節目と2回目の46小節目の和音のkleinigkeitな変化に注意をする

[中間部]

65小節目からの変二長調の中間部も小節数は他のStollenと同じく32小節単位である。

全体の構成として、一見すると

A(32小節)B(32小節)C(32小節)B(32小節)A(32小節)B(32小節)で、前半部がA+Bの64小節、後半部はB+A+Bで96小節で、はさまれた中間部のゆっくりした部分が小節数が少なすぎて、曲全体のバランスが悪いように思われるが、実際にはA、Bいずれのpassageも、非常に早いfigurationで演奏されるので、一見短く見える、Cの32小節でも時間的なバランスはとてもよい。

下降しながら階段を上がって行くような、点のmelodieのcrescendoに対して、ベースの和音も半音階の上行進行をして、徐々に気分をsteigerung(高揚)させていく。

このpassageを覚えにくくしているのは、連符の絡み合わせ(拍にどのように絡んでいくか?)という事と、複雑な多声部書法で書かれているからである。

というわけで、参考までに、拍で割り切れないmelodieを本来のrhythmで書き表し、多声部を分けて記譜した譜面を作って見た。

まず、この譜面で正しく理解出来、演奏出来たら、Chopinが書いた通りのmelodieのmelisma(メリスマ=装飾的旋律書法)を勉強すると良い。

事実上はこれで、譜読み(練習)は終わりである。後は全く同じ繰り返しにしか過ぎないからである。

くどいようではあるが、Cの部分はまじめに32小節練習したとしても、Aは23小節、Bにいたっては12小節を練習するので充分である。都合、67小節練習すれば、この曲は完全に練習した事になる。

ハッ、ハッ、ハッ!

譜例: