この文章も2018年9月29日のcatastropheで全く失われてしまって、閲覧不能の状態のママだったのですが、昨日(2022年の12月の2日)に、椎名町の事務所で斉藤先生が資料の中から、print

outされた冊子を見つけてくれました。

という事なので、奇跡的に文章を復活させる事が出来たのですが、状態の悪いscanningも出来ない状態の冊子だったので、已む無く、手入力で一晩掛かりで入力をしました。

発見出来た他の資料も暫時、手入力でuploadしたいと思っています。

椅子に座りっぱなしなので、腰痛が再発してしまって、痛みと戦いながらの入力作業です。アハッ!

日本では、楽器を学ぶ時には、auftakt等の非常に細かい音符も含めて、常に非常に正確なrhythmで演奏するように、要求される事が普通であろう。

というか、「音符の長さを守らない演奏が認められる」、と言う事がある・・という事を言ったりするとそれこそ、皆パニックを起こしてしまう事であろう。

Melodieをvibratoさせたり、一つの音をcrescendo、decrescendoする事さえ出来ないピアノという楽器ですら、ピアノの名手であるchopin達は声楽家のようにピアノで歌う事を要求していたのはよく知られている事である。

しかし、勘違いをされてしまうと困る事は、Chopin達のrubatoは、厳密に計算されたtempoの揺らしであって、けして情緒的な、感情的な揺らしではない。

MazurkaやPolonaiseには、「こう演奏しなければならない」という民族音楽上の不文律がある。

決して、楽譜通りに演奏してはいけないし、また、自由気ままに演奏してもダメなのだよ。

これらの話は決してChopin等のロマン派の作曲家に対してだけではなく、且つ又、民族音楽に属する舞曲等の場合のみの話ではない。

baroque時代や古典派の時代にはその時代特有の奏法がある。

それはHaydnやMozartのような特別な作曲家特有の話という事ではなく、その当時の全ての作曲家の共通認識であるのだ。

それをこんにちでは、period奏法と呼んでいる。

つまり、楽譜でそう書かれていたとしても、当時の慣習的に「そう弾かれなければならない」という約束事が、あったわけで、その多くが今日では全く無視されたまま、演奏されている。

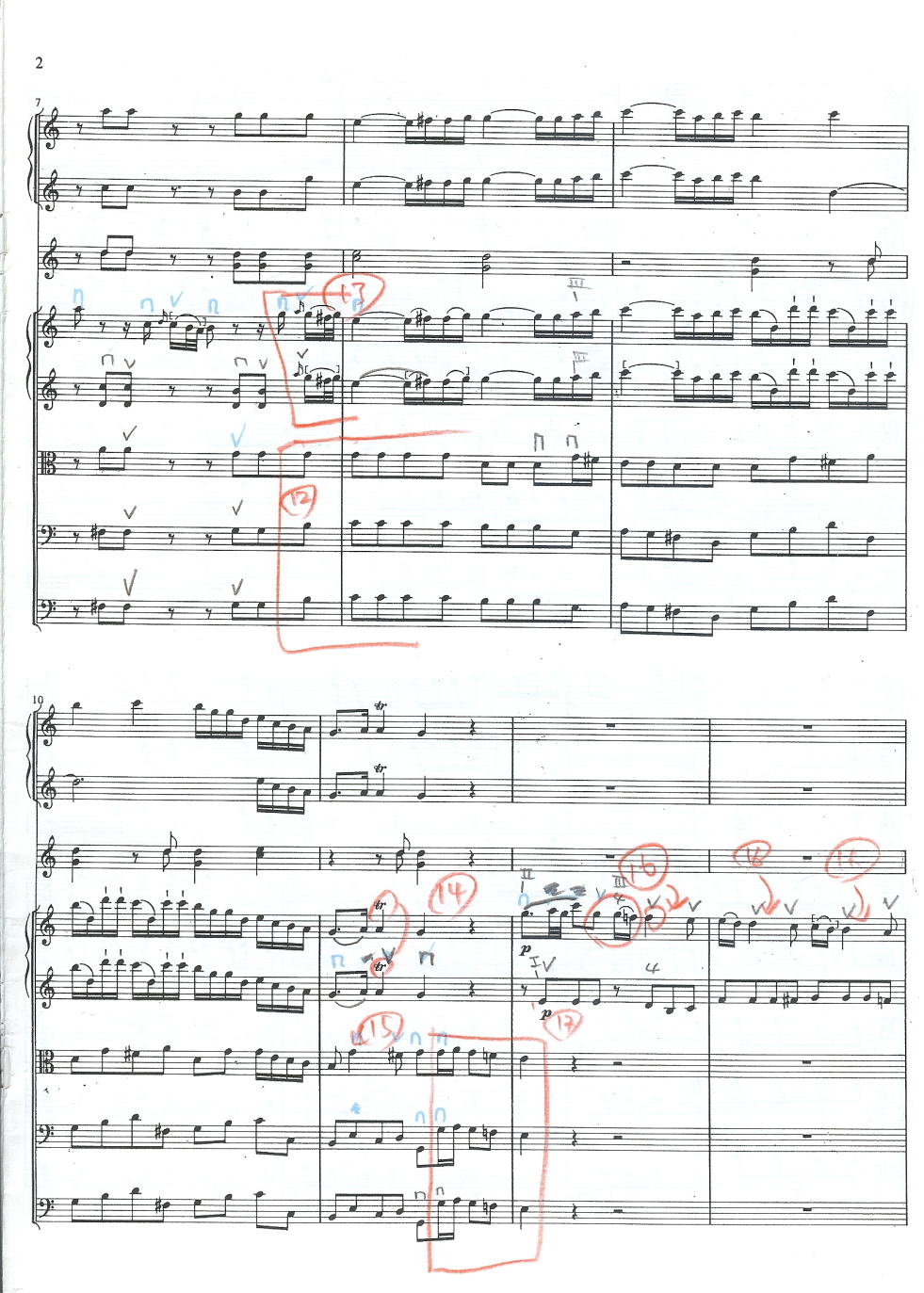

その例の全てを語り尽くす事は不可能だし、それこそ、無駄な努力なので、今回はHaydnのcelloconcerto、C Durの1楽章について、のみ話を進める事にする。

その前提となるのは 、HaydnやMozartの時代、或いはBeethovenの時代ですら、violinはまだbaroqueviolinであり、baroquebowであり、しかもBeethovenの愛用したPianoも、まだforte-pianoというsingle

actionの楽器であったからであり、当然、演奏には楽器的な制約を受けていたからである。

つまり、baroqueや古典派の演奏上の様式は、楽器の奏法的な制約から来る場合が非常に多いのである。

且又、baroque時代から古典派の時代に掛けては、弦楽器の奏法が、そのまま、鍵盤楽器でも使用されたり、逆のcaseのforte-pianoの奏法が、弦楽器で用いられる事さえも、よくあったのだよ。

しかしながら、今現代の人達が普通に思っている、「当時の楽器は、まだ完成途上で、楽器が未発達で未成熟なので、今日の演奏の方が、より優れている」 という考え方は、かなり穿った考え方であり、当時の演奏を知らない無知の上の誤った考え方に過ぎないのである。

この話は、私が常日頃繰り返して述べている事であり、楽器の発達の歴史は、より多くの大衆に音楽を聴かせるための発達であり、それによって、楽器が改良された事によって、反対に失われた物が多くある事を忘れてはいけない。

baroqueや古典派の音楽の特徴でもある、美しい純正調の響きや柔らかで優雅な舞曲の演奏のstyleは、楽器の改良と伴に失なわれてしまって、力強い豊かな音を得た反面に、ガサツで人を威圧する残虐で押しつぶされた強い音に変わってしまっている事を忘れてはならない。period奏法を用いて、古典派の演奏をすると、なんと、優雅な響きがする事か・・???

また、この話は楽器の特性にその原因があるという場合に留まらない。

音楽自体も、フル編成のorchestraが音楽の主流となったり、Pianoで平均律の調律に慣れ親しんでいると、偶にではあるが、 教室でVivaldi等のbaroqueの作曲家達の音楽を、純正の響きで練習していると、時たまに、平均律の単なるドミソの長三和音を演奏しなければならない時が出て来た時に、堪らなく不協和に聞こえてしまうのだ。

つまり、現代人はその不協和な響きが不協和に聞こえないのだよね。教室の生徒達が、偶に、家のPianoの和音が、堪らない程、汚く聴こえて困る・・という話をしてくれる。orchestraで純性の響きに慣れてしまうと、そういった不都合が起きてしまう。(良い事ではあるのだけどね~ぇ??)

そういった、時代の流れで忘れ去られた、当時の音楽の美しさや優美さが、間違えた思い込み、(常に「自分が正しい」と思い込むのは人の常なのだが、) そういった、思い込みで、imageが先行した誤った演奏や教育が普通に行われているのだ。

Haydnのconcertoやsymphonyが、現代のorchestraで、現代の解釈と奏法で、演奏される事を、否定する気は毛頭無いのだが、正しい時代考証をすると・・・という、軽い意味での考察である。

私のような、熱烈な時代劇フアンという立場で、テレビやビデオを見ると、江戸時代の庶民の生活や、行動、男女や、士農工商の人達の階級を越えた人との交わりが、余りにも、気さくで、現代的に過ぎて、時々、「これはdramaだ!」と言う事は、分かってはいるのだが、story上、納得いかない事がある。

「現代を江戸時代に置き換えて、ドラマ化しているのに過ぎない」、という事は、重々、分かっているのではあるのだが、それでも、「そこまでは無いだろう!」と、時代考証の曲解に、納得行かない事がある

。

しかし、NHKの大河ドラマのように、余りにも忠実に時代考証がなされてしまうと、逆に、夢もチボーもなくなってしまう事もあるし、・・・・人間は勝手な者であるな。

しかし、大作曲家のHaydn先生なのだから、世界的な指揮者なら、ある程度は時代考証もしろよナ??

ドイツ人やオーストリアの人達が見たら、中国人の演じた日本のドラマのように見えるぞなもし!!

私のmethodeでは、弦楽器の音出しには、 3つのparts(パーツ)に分けて捉えている。

音が出るまでの瞬間、所謂、音の立ち上がりの部分と、音の持続の部分、それから音が消えていく部分の奏法である。

オケ練習に参加している生徒達は、それらの奏法を個別に学ぶ。

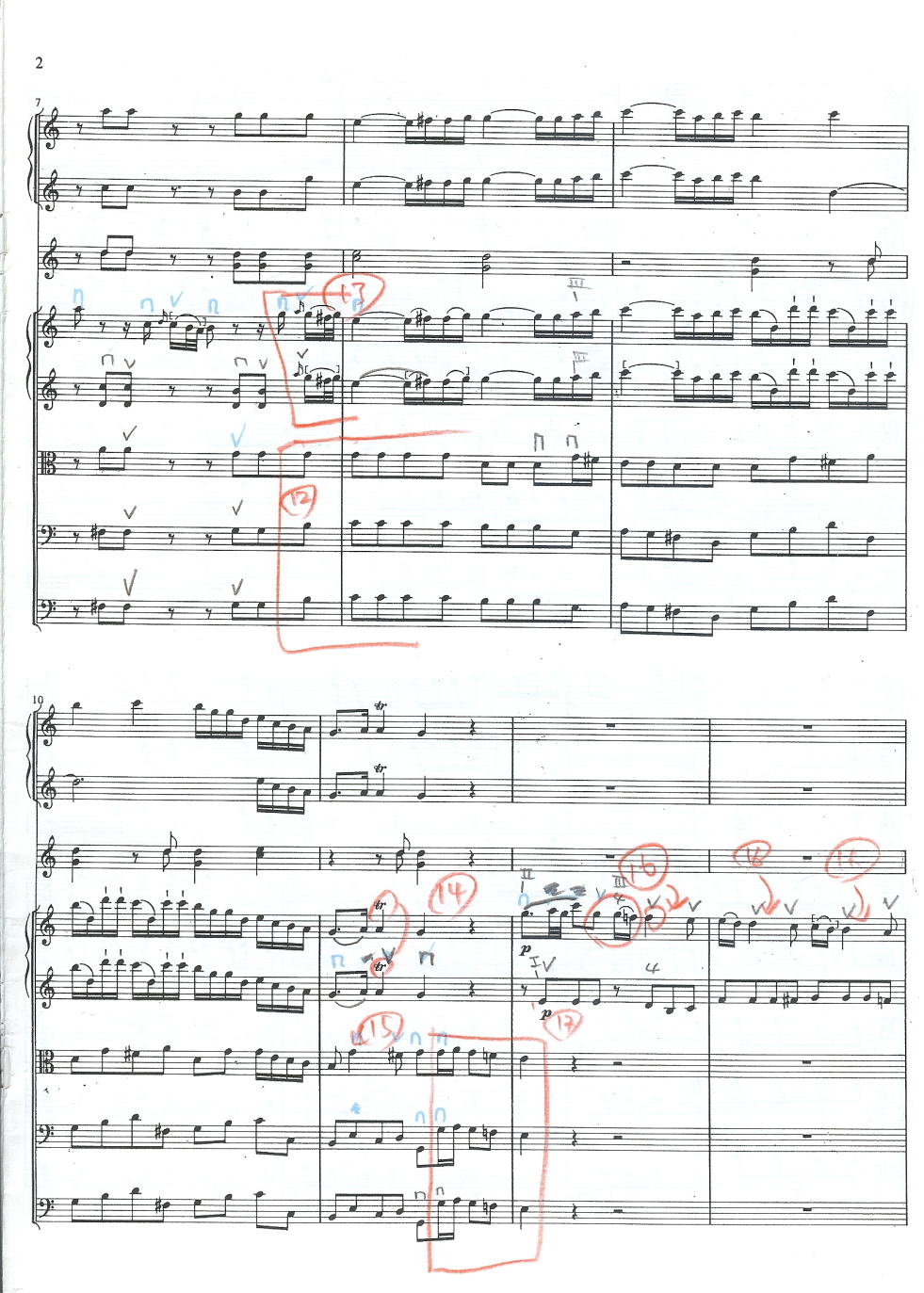

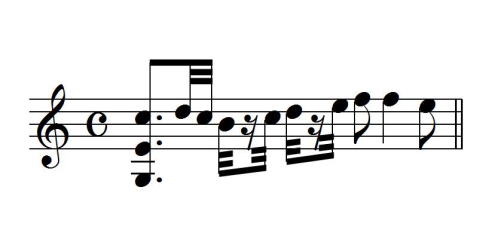

日本のorchestraでは、譜例 ①の三和音は、 三弦を同時に弾く事が多い。

三弦を同時に奏くには、結構、弓の圧力が必要になるので、当然、頭の和音の音には、(・・score上の、どこにも書かれていないのだが)sforzandoで弾くか、

fortissimoで力強く演奏されることが多い。

それが一般的な日本のorchestraの弾き方である。

こんにちのmodernのorchestraで、 modernbowで、現代的に演奏するのなら、そういった演奏も可能なのかも知れないが、もしも、まかり間違ってbaroquebowの短い弓でそのように演奏したら、弓が折れてしまうか、弦が切れてしまう。

baroqueや、古典派のガット弦は、とても切れやすいし、そんなに力強く弓にpressureを与えたら、弓が折れてしまうかもしれない。

弓が折れるか、弦が切れるかの二択になってしまう。

三弦同時の奏法は、あくまでも、現代の弓と現代のgut string(ガット弦)なのだから出来る技なので、それを持って、古典の正しい奏法とは言えないのだよ。

つまり、Haydnの時代には、そういった奏法はなかったのだよ。

拍頭で下の二弦を同時に弾いて、それからゆっくりと上のニ弦を弾く、…そして三和音の響きを引き出さなければならない。

もっとも、近頃のbaroqueViolinの奏者は、 baroquebowを使用しながら、三弦同時は当たり前で、 flyingstaccatoや、 vibratoの多用を平気で言っている人を結構、見受ける。

baroqueViolinを使用しながら、その楽器の特性や意味を理解しないで、物まねで、baroqueViolin奏者を自称しているのは、片腹痛い??野狐baroque奏者とでもいうのかな?

譜例⑤は、basso continuoと同じ、低音の動きである。

ここで注意しなければならない、最も大切なことは、ほとんどのorchestraが、このViolaとCello 、 Kontrabassのpartをattackをつけて鋭くaccent気味に弾くということである。

それ等のための理由で、この曲の冒頭の開始音はfortissimoで壮大に開始されることが多い。

演奏上のdynamikの基準は、基本的には「mf」である。

このConcertoの冒頭がfortissimoで始まる分けは無いのだよ。

これもbaroquebowの特性を理解出来ていないという所に、その解釈の誤りの原因があるのだ。

violinで音を弾き始めるときには、先ず、その音の立ち上がりの違いをしっかりと理解しておかなければならない。

bowの弾き始め(所謂、音の立ち上がり)の3つの違いを練習する為の基本となる演奏法は、先ずは、理論上のdetacheである。

日本のviolinの先生達はdetacheを、弓のchangeをしっかりさせるために、 accent気味に演奏させる先生もいるようだが、それではdetacheの意味は無い。

detacheとは、あくまでも、論理的なNeutralな奏法であるからである。

弦楽器を弾き始める・・pointは、 detacheに対して、弾き始めの音を、ハッキリとさせるためのclip奏法と、その逆の自然に音が立ち上がって来る奏法である。

弦楽器を弾き始める・・pointは、 detacheに対して、弾き始めの音を、ハッキリとさせるためのclip奏法と、その逆の自然に音が立ち上がって来る奏法である。

弓に任せて、弾き始めの音が出ない弓の動き始めから、自然に音が出るようにする奏法がある。

現代人は、現代の弦楽器の奏法に慣れてしまっているので、それが通奏低音であっても、音の立ち上がりをハッキリとさせるために、 clipによる奏法か、さもなくば、弓を押さえて撥弦をハッキリとさせる奏法を、する事が一般的である。

しかし、 baroque時代の通奏低音での刻みの奏法は、左の絵のように、 attackの無い、自然に立ち上がる奏法が、正しいbaroque時代の奏法になる。

次の譜例②の奏法であるが、これは記譜上の問題で、実際には慣習的には、次の譜例のように弾かれた。

ここでは、書かれた記譜上のrhythmと、演奏上のrhythmの違いのお話をする。

ここでは、書かれた記譜上のrhythmと、演奏上のrhythmの違いのお話をする。

baroque時代から古典派の時代にかけては、休符を正確に記する・・と言う事の方が稀であったのだな。

Beethovenや、それ以降のロマン派のからの作曲家達のように、作曲が自分の曲を芸術として長年温めて作曲をすると言う事は、HaydnやMozartの時代迄には、無かったのだよ。

baroque時代や古典派の時代は作曲家は芸術家ではなくて、職人であったのだよ。その感覚を間違えてはいけないのだ。

Bachや多くの作曲家達は、cantataやsymfonyを、ほんの1,2週間で作曲して、しかもその作曲の合間に、part譜を作ったり、オケの団員達の指導をしたりと、兎に角、忙しかったのだな。

だから、Mozartのように、繰り返しのpassageは全く書かない作曲がいたりして、楽譜は慣習的に、書きやすさ・・がもとめられた。

つまり、書く速度が1番だったのだよ。

だから上記の譜例②のpassageのように、書くのならば一瞬で書けるけれども、次のように演奏譜として書くのはとても面倒臭いし、時間も掛かるのだよな。

だから、 baroque時代からの、当時の慣習として、遅いtempoの付点の音符は複付点のように鋭くskipさせて、その間は休符にする・・というような慣習が生まれた。

舞曲を引き合いに出さなくても、ゆっくりとした曲にゆっくりとした付点では、音楽が弛れてしまうからね。

当然、ゆっくりとした曲の中で、鋭いskipは当然、宮廷社会でも愛好されたのだよ。

そういったrhythmの曲で、一番有名な例は、フランス風序曲のrhythmであろう。

前回の四日市の発表会のprogramから抜粋したchaconneの奏法についてのPageでも、そのrhythmについて・・のお話をしています。(参考までに:)

譜例③番は、 syncopationの奏法です。

のだめカンタービレの映画の中でも、それに近いsyncopationの引き方が出て来ますが、音の立ち上がりは、やはりmodernのclip奏法になっています。

baroqueや古典派のviolin奏法の場合には、 clip奏法では、音の立ち上がりがきつ過ぎます。時代的に言えば、私の場合には、BeethovenのQuartet等のsforzandoに、 clip奏法を使用させます。これまでは一般的には、 Beethovenのsforzandoは、かなり強めにaccentとして演奏されてきました。

私も音楽大学の教授から、 「 Beethovenは田舎っぺで粗野な性格だから、sforzandoはもっと強調して?」と言われて、困ってしまった事もあります。

しかし、古典派としてのBeethovenならば、弓を押さえないでclipをして話すだけで、充分なはずです。

先程の譜例③のsyncopationもclipを離すだけで、充分なsyncopationのaccentが表現できます。

後は、のだめのように一気にSpitzeまで、音が出ないように空中bowで瞬間移動をさせて、 Spitzeの残り5センチぐらいで病院の音を聞きます。wienphilharmonikerの独特の音ですよね。しかし、本来は、baroqueの奏法なのです。

譜例④の2小節目の2拍目は、dominanteの和音で強拍になるので、 3拍目の終止音はTonikaなので収めの音でなければなりません。当然、D⇒Tと、弱拍になります。

⑥

譜例⑦の三和音は、 ①と同様にニ弦、ニ弦と奏き分けて、柔らかに音が乱暴にならないように、細心の注意を込めて演奏しなければなりません。

譜例⑧のslurはbowのslurで、強弱、強弱( vibrato抜き、 vibrato抜き)と演奏しなければなりません。

譜例⑨の3拍目の音はdominanteなので強拍、 4拍目で解決音のTonikaなので、弱拍になりますなる

譜例⑩の4拍目のtr.は、 accentを意味します。ということで、 6小節目の拍頭の音は、弱拍の抜きの音になります。つまり、⑩は質問で、⑩’は答えの意味です。

譜例⑪は、強くならないように、軽く弓を落とすだけにします。

7小節目の4拍目の表までは、譜例⑪番と同じように、軽く弓を落とすように弾きます。

譜例⑫番からは、通常の刻になりますが、一般的に頭の音をハッキリと演奏すると、伴奏が強くなりすぎて、solo Celloの音を殺してしまいます。と言うことで、丸い音で柔らかめに演奏しなければなりません。

11小節目の2拍目のtr.は、 dominante (強拍)を表すための、 accent tr.です。

当然、 3拍目は収めのphraseになります。

Violaのsyncopationも、古典派独自のsyncopationのbowで演奏します。

11小節目の3拍目の裏からは、次のthemaに対しての、繋ぎのpassageになります。

譜例⑯番の3拍目の裏の4分音符は、 syncopationでaccent気味に演奏されることが多いのですが、実際には、いろんな曲を演奏していると、 4分音符の長さは、一定ではありません。

その場合には、長い4分音符とが、短い4分音符と言う言い方をすることがよくあります。

長い4分音符の場合には、 4分音符半ぐらいまで、演奏することがよくあります。では、どうして、付点4分音符で書かなかったのでしょうか?

実際には、音は4分音符分はちゃんと弾きます。後の8分音符分は要員として演奏します。

12小節目の2拍目の裏のソの音と、ソ、ファの音が頭の音になって、 3拍目の裏の4分音符は抜きの音で、 8分音符位の長さで演奏します。残りの8分音符は余韻です。これを短い4分音符11います。

譜例⑰番の伴奏のpartは、頭のない刻になります。

八千代のコンサートのための教室の子供たちの練習のpointをまとめた文章です。

MozartのEine kleine Nachtmusikです。 (2018年9月29日のcatastropheで、この文章も失われてしまいました。)

書かれている内容は、まったく同じことが書いてあります。参考までに…

以前、音楽大学を卒業して演奏活動や生徒の指導をしている方から、 「 MozartのSonateをlessonして欲しい」とのofferがありました。その時にMozartの伴奏のpartの説明でとて基本的には拍頭は弱拍になり、 4拍子の場合の4作目のauftaktは強拍になるという原則論をお話ししたら、その方はpanicになってしまって、固まってしまいました。

つまり、 melodieの拍が1拍目から始まる場合を除いたら、基本的に小節の1拍目は弱拍になる・・という原則がある、という話をして、 MozartのSonateの左手を演奏させたら、全く弾けなくなってしまいました。

日本の音楽界の常識としては、世界の非常識ということで、これもよそで習って来た方はなかなか理解できないようです。

しかしこれは、和声の原則の話で、 melodieやphraseが拍頭で開始する場合を除いては、拍頭はTonikaになる場合がほとんどで、その前の音符は基本的にdominanteになるからなのです。

勿論、そのcaseはこのHaydnのConcertoにも顕著な例を見受ける事が出来ます。

32小節目から34小節目までのscoreですが、強弱の拍節が逆になっているのが、よく分かりますよね??

本当は、 「逆にで」ではなくて、こちらの方が標準型なのですよ。

melodieは基本的に拍頭で終止するから、常に拍頭は弱拍になってしまうのですよ。

当たり前のお話ですが、勿論、本当はsonatine classの段階で、ちゃんと練習して、身につけておかなければならない、基本中の基本なのですがね。

拍頭で終わらない終止は、例外的な終止形で、女性終止といいます。

MenuetやMazurkaのような、舞曲等に使用される、終止になりますからね??

次ページ

弦楽器を弾き始める・・pointは、 detacheに対して、弾き始めの音を、ハッキリとさせるためのclip奏法と、その逆の自然に音が立ち上がって来る奏法である。

弦楽器を弾き始める・・pointは、 detacheに対して、弾き始めの音を、ハッキリとさせるためのclip奏法と、その逆の自然に音が立ち上がって来る奏法である。 ここでは、書かれた記譜上のrhythmと、演奏上のrhythmの違いのお話をする。

ここでは、書かれた記譜上のrhythmと、演奏上のrhythmの違いのお話をする。