私の場合には、音楽形式というのは、分析し慣れているので、こういった上記の説明で、充分に理解出来るのですが、未だ論理的な構造分析に慣れていない小学生達にとっては、Motivを必要最小限に留めている事が、逆に暗譜の混乱を招いてしまい、覚えられない原因にもなっているようです。

本来はこの構造式はVivaldiのa mollのritornelloの構造式で説明したように、同じ構造式の図面で覚えれば簡単なのです。

「揺らし」というと、ロマン派の時代からで、それ以前の時代では、「揺らし」て演奏する事は、タブーのように思われている方が多いように思われます。

それは、「揺らし」の定義にもよります。

「揺らし」を狭義に捉えて、tempoやrhythmをrubatoする事と捉えると、確かにbaroqueや古典派の演奏のstyleには相応しくはありません。

しかし、「揺らし」を広義に捉えて、melodieの対話として捉えると、総ての時代の音楽に当て嵌ります。

日本人の音楽家の問題点は、そういった対話による「揺らし」まで、否定しているところに、その問題点があります。

つまり、ロマン派のrubato「揺らし」という言葉は、指定された音楽表現の箇所の奏法を指すのですが、ここで、問題にしている「揺らし」とは、書かれていない、通常のphraseの中の呼吸のような「揺らし」のお話なのですよ。

オペラの話を引き合いに出さなくても、音楽のmelodieの基本は、あたかも会話のように、「質問」と「応え」で出来ています。

勿論、それに対しての言い方は、無数にあるのですが、それはあくまでmelodieの対話と呼ばれるものであって、それを「揺らし」と呼ぶ事は原則としてはありません。

Motiv aとMotiv bの話です。aが質問ならば、 bはそれに対しての応えにならなければいけません。

でも、それは普段の人間の呼吸と同じ意味合いで、それを「揺らし」とは呼ばないのです。

つまり、そのtempoの設定は、articulationの範囲であって、「揺らし」とか「rubato」と、呼べる水準のものではない・・・という事なのです。

ただ、そこで起こる勘違いが、「古典派の時代には、tempoが時計のように、或いは、Metronomのように正確に無機質に守られて演奏されなければならない。」という、とんでもない日本人の勘違いにつながって行きます。

しかし、生きた音楽は、呼吸をするのです。

「einatmenとausatmen」や、「Duxに対するComes」であったり、それこそ、Q&Aに該当する言葉まであります。

それは、何時の時代の音楽でも、或いは、舞台芸術でも同じなのです。

それをもって「揺らし」と呼ぶ事はありません。

しかし、しっかりとtempoを変えて演奏しなければならないのです。

それが、表現なのですからね。

もう一つの問題は、日本人の場合には、「揺らし」を「揺れ」と勘違いしてしまう事にも、その誤解の原因があります。

情緒的、感情的なtempoの変化は、「揺れ」であって、「揺らし」には、厳然としたtheoryがありますので、情緒的な、或いは感情的な「揺れ」は「揺らし」にはならないのです。

情緒的な「揺らし」、それでは正しい「揺らし」は出来ないのです。

殆どの音楽家の場合には、proの演奏家を含めて、自分のtempoが揺れている事すら理解していません。

Pianoを勉強する人達は、その勉強の過程で、室内楽は当然ですが、連弾というgenreの曲ですら、ensembleをする事はないのですよ。

だから、コンクールに出演する生徒等の場合には、子供に伴奏をさせる事は、何かと問題があるので、仕方なく、外部の先生に、子供のviolin等の曲の伴奏をお願いする時にでも、「揺らし」が出来なくって、子供達が演奏する上で、困ってしまうのです。

一般的な子供のコンクールの場合には、入賞する生徒の伴奏をする伴奏者は、一人、二人の伴奏専門家の人しかいないのですよ。

お笑いの芸人さんが、自分のギャグで自分が笑っていて、お客さんが笑わないと怒り出す人までいたりして、そのNiveauの低さに呆れてしまう事があります。(基本的にお笑いは絶対に見ないので、そういった芸人の卵の人達に心を乱される事はありませんがね。)

「揺らし」の勉強の基本は、時計のような演奏の正確さを先ず学ぶ事から始まります。教室で生徒達に要求している事は、今演奏しているtempoがMetronom幾つであるか??を1の位の数字まで、正確に言い当てる事です。

演奏中に不用意にtempoが揺れる生徒がいます。

その理由が「情緒的に揺れるのか?技術的に揺れるのか?」その判断は大切です。

子供達に技術を指導する時に、繋ぎのpassageでミスる子供がいます。

Pianosoloから、orchestraへの、受け渡しの部分でのmissなので、結構、被害は大きいのです。

曲のpassageが速い場所で、特に、このmissが起こるので、その原因の究明はとても大切です。

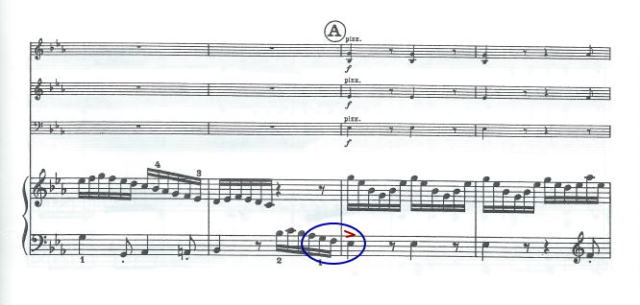

この譜例はⅢ楽章の譜例です。

次の説明はこの部分のcheckの方法です。

①まず、一番先に考えられるのは、指使いの間違いです。

指使いは、書かれた指使いを生徒がちゃんと守っているか、否か・・だけではありません。

楽譜に書かれている指使いが必ずしも、正しいとは限らないからです。

先生は、生徒の指使いが合っているか,否かもそうですが、その指使いが自然な指使いなのか,否かも、必ず確認をしなければなりません。そういったcheckをちゃんとする必要があります。

Henle版のような楽譜ですら、指使いに関しては、不自然な指使いが多いのです。指使いはあくまで「参考までに:」という事なのですから、その「指使いが絶対である」という事はその校訂者ですら考えてはいないのですよ。

②指使い等の指示が間違えていなかった、また、その指使いを生徒がちゃんと守って弾いているのにも関わらず、そのミスが起こる場合には、生徒の意識が最後の丸で括った部分に行った時に、右手の和音を取るために、生徒の意識が右手に行っている事による原因だと考えられます。

ゆっくりとしたtempoから、徐々に早くして、vorbereitが出来なくなるその臨界tempoを調べて、そのtempoをin tempoになるまで、徐々にMetronomで上げていけばよいのです。

この曲の場合のadviceは、右手を弾き終わった瞬間に、素早く右手の5の指を、次の小節のGの音にvorbereitしておく事が大切です。

ただ、実際には、この曲のように、非常に速い速度の曲では、右手のtimingが取れるようになるまでには、結構、単調な練習が要求される、難しい課題だと思いますので、右手のposition移動の臨界tempoを探し出して(それを生徒が探せない時には、先生がその臨界tempoを探し出さなければなりません。臨界tempoの一つ下のMetronomのtempoから、徐々に練習して、少しづつtempoを元の速度まで上げる・・という結構、忍耐力の要求される練習が必要となります。

次は、一番指導の難しいmiss・touchの例です。

③vorbereitも出来ていて、ちゃんと出来る時と、出来ない時が、ランダムに繰り返される場合には、こういった間違い方の場合には、次のpassageに囚われてしまって、最後まで音を聞き取っていない、・・という、注意力の問題になります。

そういった具体的な理由がなくって、単に演奏中に「意識が飛ぶ」事によって引き起こされるmissと、何らかの原因があってミスをするケースは、明確に区別して指導しなければなりません。

それを明確に区別するために、技術的な問題でミスをするポロmissと、意識が飛ぶ事によって引き起こされるmissをポニョmissとして、名前を付ける事で、しっかりと区別させて指導しています。

原因があって、その原因を解明し、指導して、生徒に抜き出し練習で練習させれば良い・・というミスに対して、ポニョmissの指導は、非常に難しいのです。

この「ポニョミス」は、音楽に対する意識の問題なので、それでも比較的に簡単にhow-toだけで治る場合と、それこそ「江古田詣」の世界にならないと、治らない場合とが、あります。

特に、女性の場合には、その意識付けが上手く行って、ポロミスもポニョミスも、絶対にしない・・・misstouchをしない、演奏技術が習得出来たとしても、・・・・身に付ける事が出来た・・としても、その生徒に「恋人が出来た」その瞬間に、意識が抜けてしまって、ポロミスを繰り返してしまう、・・・という事がよくあります。

その生徒の、心の落とし所(中心)が、音楽から恋人に・・・変わってしまったからです。

これも、思春期症候群と同じで、amateurの延長線上で音楽をやっている女の子達には、恋人が出来ようと、遊びまわろうと・・然程の差は出ません。

proとして、音楽に人生を掛けていれば、いる程、歴然と、その差が出てしまうのですよ。

或る時に、保護者の方から、「私の娘は、近頃、思春期症候群らしく、何やってもボケているんですよ!」と言って来たので、「思春期症候群は、一生懸命100%で毎日を過ごしている女の子にしか起こらない症状なのですよ。だから、あなたの娘さんは大丈夫です。単なる怠け病で、思春期症候群ではありません。」と言ってあげました。

「思春期症候群ではない」と言ってあげたことで、「喜ぶのかな??」と思ったら、結構怒っていたけれどね??

性差別のような不公平な話ですが、男の子の場合には、恋人が出来ようと、恋人にふられようと、全く、この意識の差は出ないのですがね。

その理由は、「男の子の場合には、子供の内から社会人になるように教育されているから」・・・なのですが、現代では、男の子ですら、過保護で、中学生時代や、高校生の年齢の時から既に、ニートや引き籠もりの男の子が居る・・・という事は、この法則も、今はもう、成り立たない・・・という事なのかな??

いずれにしても、日本社会の抱える、独特の甘えの構造・・・所謂、「今の生活に、満たされてしまって、人生に何もそれ以上を求めない」と言った、「幸せな不幸」という現代の日本社会の若者達の社会問題のお話になりますので、教育論文の分野になりますので、ここではこれ以上はお話はしません。

特に、頭の良い子供の場合に多く見受けられる、テストでも、理解出来ないような、ケアレスミスをする子供のケースです。

物事を最後まで確認しないで、最後のpassageになると次のpassageに意識が行ってしまって、最後の意識のcheckが出来ていない事に原因があります。

これを直すのは、Pianoで指導する事よりも、生活の中の日常で直した方が、早いのです。

恋人とか、友人関係に振り回されている子供達以外の、思春期症候群以前(小学生ぐらい)の子供達で、ポニョミスが多い子供達の行動を観察していると、扉をバタンと閉めたり、お茶碗等をよく落として割ったりする子供達が多いようです。

車のドアと思いっきりバタンと閉めたり、部屋のドアをバタンと閉める癖のある子供を見ていると、ドアが閉まる20センチ以上前から手を放してしまいます。

だから、車のドア等の場合には、逆に、反動で閉まらなくなります。バタン!バタン!を何度も繰り返す事になります。

「物を落とす」という事は、実は簡単に直す事が出来ます。

それは目線の問題だからです。

湯呑をテーブルに置く時に、テーブルに置くという10センチぐらい前には、目が次の仕事を追っています。

だから、手の位置がずれたりして、お湯呑が他の場所に行ってしまって、落としたりぶつけたりするのです。

お湯呑みを手から離すその瞬間まで目を離さない訓練(躾)をすれば、簡単にそのmissは直ります。

要は、音楽でも同じなのです。最初は、日常でも、音楽の練習の時に・・でも、目線を意識するようにします。

子供が、親や先生のcheckを受けなくても、自分自身でその意識を持てるようになったら、自然にその癖は出なくなります。

④抜き出し練習をしたら、100発100中になっても、通し練習になった途端に、また間違えてしまう生徒もいます。

それは、教室では「水溜まりのmiss」と呼んでいるmissです。

参考までに:「ミスタッチへのお話」

通しで演奏している時に、そのミスの部分にならないと思い出せない、その部分を弾いて、ミスをしてから、改めて「ハッツ!」と気が付くミスなのです。

子供達のオケ練習でも、何も指導しなくて、練習をすると、tuttiの入りで、2、3人の生徒が必ず入り遅れます。

violinやcelloの場合にも、準備に手間取るからなのです。

そのために、教室のmethodeでは、入りの3小節目前に、楽器を構えさせます。その構えのtimingが遅れる生徒がいたら、その生徒がポニョミスの生徒になります。

Pianoをsoloをする生徒に対しての指導も同じなのです。

そのポニョミスの箇所の3小節ぐらい前に、次のハードルの意識を持たせれば、意識を持って演奏出来ます。

受け渡しのpassageの前は、早いfigurationなので、どの音(和音)を、思い出すための、pointにするのか?が大切です。

分かり易い特徴的な和音やpassageがあれば、それをヒントにすれば良いでしょう。

「指導のpoint」

上記の指導のpointは、必ずしも単独で表れる分けではありません。

その幾つか絡め合わせの状態で出て来て、checkや練習のpointをより複雑なものにしています。

でも、基本はそのままなので、その一つ一つを確実に潰していけば、確実に上達出来ます。

あな、疑う事なかれ!!