理由は、いずれにしても、ペダルを踏みっぱなしで、leggieroのstaccatoをするので、portando (mezzo staccato)の独特な感じが失われて、全く別のimageになってしまうからである。

めったに使用されないが、爆発的な力を出す、腕のstaccatoの3種類である。

Listのピアノ協奏曲の4オクターブのメロディなどである。

Legatissimo touch

まず、誤解が無いように注意しておきますが、これは、legato(レガート)のtouchの事ではなくって、legatissimo(レガーティッシモ)のtouchのことなのです。

legatissimoのtouchの事は、通常オルガン奏法とか、チェンバロ奏法とか、クラマー奏法とか呼ばれています。

Bachはインベンションにlegatissimo奏法の事を、cantabile奏法と書き表しています。

歌や管楽器、弦楽器では、音同士が繋がらないと言う事は、原則としてありません。

それは全く、鍵盤楽器特有の性質で、隣り合った音同士が、ブチブチ切れてしまう(そういった演奏をする人が多い)事に、いつの時代でも作曲家達は悩まされていました。

Chopinがいつも『オペラを聴きなさい。』と弟子達に言っていたのも、ただ単に「歌い込みや、間の取り方」だけを学ぶのではなく、歌の持つ、音同士の繋がり(legatissimoの奏法)をよく学ぶようにという事だったのです。

弦楽器を指導するときにも、いつも音のつながりをlectureするのですが、音のつながりはそのままtempoの揺らしともかみ合ってくるので、理論では分かっても、それを演奏に表すのは、なかなか難しいようです。

Legatissimo奏法は、クラマーのEtüdeで勉強しますが、練習法は1ト、2トと数えたときに、トの時に前の音をreleaseするようにします。

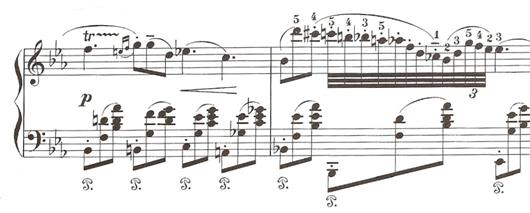

譜例

音符に書くと、何かややこしそうですが、実際にやってみると、練習は簡単です。後はそう言ったベタベタした音に慣れる事です。(というのは、チェンバロのような細い音で濁りを表現するのはとても綺麗で良いのですが、現代のグランドピアノの音では、音が分厚すぎて、ベタベタと言う表現がぴったりになるからです。)

パイプ・オルガンは意識しなくとも、教会の残響自体がかなり多いので、無理をしてlegatissimo奏法をする必要は無いのです。そういった教会の残響の溢れた音を、演奏で技術的に作るのが、legatissimo奏法なのですから。

2008年7月26日脱稿

江古田、一静庵にて

芦塚陽二拝