子供達が喜んでよく演奏しているChopinの仔犬のワルツ等の名曲なのですが、実際には、子供達が演奏する事を想定して書かれた分けではないので、本当に、作曲者の意図のママに演奏しようとすると、飛んでもない難しい技術力を必要とします。と言うか・・・proの演奏家の人達ですら、正しく弾いている事は無いのです。(以下、Chopinの仔犬のワルツのPageを参照の事)

同様に、このLisztの愛の夢も、非常に高度な和声学的な手法が用いられているのですが、それを読み解く事は、結構、難しい・・と思われるので、参考までに、折に触れて、和声学上の解説を書いて見ました。

あくまでも、和声学としてのapproachなので、演奏法、演奏表現としてのapproachではないので、あしからず、ご了承ください。

![]()

![]()

覚書が順不同に並んでいるのは、文章がFacebookにその時のlessonに合わせて書いたからです。

という事で、なるべく曲の進行に合わせて並べ替えて見たのですが、元の文章が探せなくなると困るので、

番号はそのままにしています。

『覚書 NiederschriftⅢ』

『音楽形式』

曲の大きな纏まりとしては、A+A’+A”の構造式で作曲されている。

『覚書=NiederschriftⅥ 』

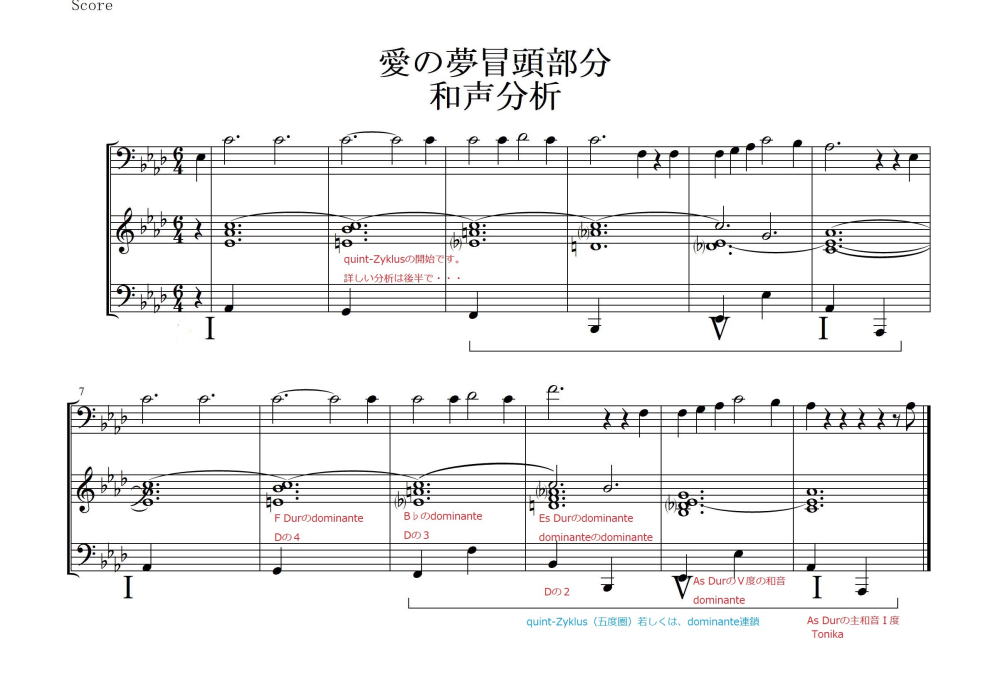

冒頭部分の和声分析 quint-Zyklus(五度圏)

『覚書=NiederschriftⅣ』

takt42小節目と48小節目の4拍目の音だけが、octaveではなくて、単音になっているのだが、

『覚書=NiederschriftⅤ』

41小節目から46小節目までの和声分析と48小節目のenharmonic変換

『覚書若しくはNiederschriftⅠ』

『Franz Lisztの愛の夢のtakt50小節目から60小節目に掛けての和声的Analyse(doppel・dominanteからのAs Durへの進行』

『覚書Niederschrift Ⅱ』

『愛の夢の和声的auslese 66小節目から75小節目迄のchromatic進行』

『覚書 NiederschriftⅢ』

『覚書のⅠ』と『覚書のⅡ』と書き始めて来たのだが・・・・

『音楽形式』

まあ、まあ、ここまで書いてしまったら、一つの纏まりとして、本来ならば、冒頭に書くべき愛の夢の音楽形式を書かなければなるまい・・て❢❢❢

この曲はLiszt自身の歌曲をPianoのversionにarrangeをした曲なので、全体の構成的には、あくまでも歌曲の構成である。

曲の大きな纏まりとしては、A+A’+A”の構造式で作曲されている。

曲の大きな纏まりとしては、A+A’+A”の構造式で作曲されている。

勿論、最初のAの部分はAs Durの部分で25小節迄の部分である。次のA'の部分はdouble barのH Durのauftaktから、60小節目のauftaktの前までの部分である。

最後のA"の部分は当然、60小節目のauftaktから、最後の小節迄になる。

おおきなA+B+Aならぬ、A+A+Aのsymmetryの構造式である。

また、A+A+Aの構造式の各、部分は、歌謡形式のままにそれぞれにkadenzが付加された構造式を持つ。

最初のAの構造式は次の通りである。

問い掛けの4小節のa+a'に対しての答えのbが2小節であり、問2、問2、答え2の、変則的なa+a+bの形である。

その最初の6小節をStollen‐Aとすると、(一般的には、最初の6小節をaとして、次の6小節をa'として、13小節目からをbとするのが普通なのだろうか??)次の答えの小節がStollen‐A'となる。

auftaktからの13小節目からは、起承転結の転の部分になって、当然、Stollen‐Bとなるのだが、2小節単位のmelodieが2回、繰り返されて、展開されて行くのだが、Stollen‐AとA'の6小節に対して、次のBの部分も6小節の纏まりを見せる。25小節目からは、kadenz(こう言った場合には、作曲的にはepisodeと呼ぶのであるが・・)を弾いて、次の[B]の部分に突入する。

次の[B]の部分はdouble barで区別されていて、調もH Durから始まる。

最初のmelodieは冒頭のmelodieと全く同じthemaなのだが、後半は、小さなmelodieの変更を伴っている。作曲的にはkleinigkeitと呼ぶ。

melodieの後半部はdouble barでC DurのmollDurに転調をする。

C⇒mollDurのf⇒Cから、Cの6度、a mollを経て、そのa mollのdominanteが、E Durの和音である。

まあ、なんと、cleverな無駄のない転調なのだろうか??

次には、E DurからAs Durへの、見事な転調楽節なのだよ。

そこの和声的な分析は後述する。

ちなみに、A'のauftaktのレ♮は、調本来ならば、ドの☓Double#でなければならない。前の音がレ♭なので、レ♮にしたのだが、ドのDouble#ならば、次のレ♭を越してしまうからなのだよ。

『覚書=NiederschriftⅥ 』

『愛の夢のの冒頭部分の和声分析』

dominante‐Zyklus、所謂、五度圏という技法は、調という概念が産まれたbaroque時代から既に存在していたので、baroque時代の多くの作曲家が五度圏の技法を駆使して作曲をしていたのですが、同じ五度圏という和声の技法を使って作曲したとしても、LisztとChopinでは、表情が全く違いますし、Bachの場合とも、当然違います。

dominante‐Zyklus、所謂、五度圏という技法は、調という概念が産まれたbaroque時代から既に存在していたので、baroque時代の多くの作曲家が五度圏の技法を駆使して作曲をしていたのですが、同じ五度圏という和声の技法を使って作曲したとしても、LisztとChopinでは、表情が全く違いますし、Bachの場合とも、当然違います。

Lisztの「愛の夢」の中に使用されていて、「愛の夢」の音楽表現の元になっているchromaticな五度圏の使用は、不思議な事に、官能的であり、WagnerのTristan‐harmonyさえ連想させます。

勿論、Lisztが先駆者であり、娘婿のWagnerがLisztの影響を受けているのですがね??

つまり、この愛の夢は全曲に渡って、このchromaticなquint‐Zyklus(五度圏)が、曲を支配する重要なharmonyになっているのです。

3小節目からは、一般的なquint‐Zyklusのように、5度の跳躍の連鎖が繰り返されますが、冒頭のBassführungは、音階上の進行となっていて、後半で繰り返される時には、半音階を更に追加して、神秘的な官能的な和声進行をしています。

dominante連鎖(quint‐Zyklus)はD⇒Tが繰り返されるのですが、diatonic‐quint‐Zyklus(全音階的5度の連鎖)の場合は兎も角として、chromatic‐dominante‐Zyklusの場合には、D⇒Tの動きが転調の動きになっているので、そのD⇒Tが繰り返されると、調が確立しないままに、転調を繰り返す事になってしまいます。

Wagnerの楽劇「Tristan und Isolde」では、求める調がE Durの主和音であるのに対して、4時間に渡って、dominanteを繰り返して、結局、E DurのdominanteであるHの和音で、終わります。

つまり、dramaの中では、永遠の愛を求め続けるHの和音で終わる・・と言う意味です。

楽劇「Tristan und Isolde」の冒頭の旋律は印象的にd mollの和音の中で始まりますが、d Minoreのchordは、a mollのdominanteがE Durのchordなので、それに対するdominanteであるsub‐dominanteの和音になるので、結局の所、やはり、Eの和音に対してのdominanteの調になるのです。

つまり、Tristanの楽劇は、全編に渡って、Eの和音を求め続ける音楽になり、調が確立しないままに、延々と音楽が続く・・という事で、無調音楽の先駆を成した音楽になるのです。

まあ、それが、dominante‐Zyklus(dominante連鎖)という作曲技法なのですが、勿論、先程もお話したように、dominanteZyklusというものは、調の音楽が確立したbaroque時代からあったのですが、それをchromaticに、官能的な表現として作曲したLisztにWagnerが強く影響を受けた・・と言う事なのでしょうかね??

Lisztの「愛の夢」もWagnerの「Tristan」も、同じ「愛」を官能的に捉えて、表現した所に、このchromaticなquint-Zyklusの特徴が活かされているのです。

Chromatik‐quint‐Zyklus(半音階的五度圏)を、様式化して表現して見ました。開始和音と終止和音はTonikaなのですが、dominante連鎖なので、調の概念はありません。

『覚書=NiederschriftⅣ』

余談ついでなのだが、Bassführungのoctaveの半音階進行の音の中で、takt42小節目と48小節目の4拍目の音だけが、octaveではなくて、単音になっているのだが、「それは何故か??」という質問である。(赤丸で囲った部分の音符である。)

余談ついでなのだが、Bassführungのoctaveの半音階進行の音の中で、takt42小節目と48小節目の4拍目の音だけが、octaveではなくて、単音になっているのだが、「それは何故か??」という質問である。(赤丸で囲った部分の音符である。)

答えは極めて、単純明快であって、上のoctaveのmelodieが無いからである。

melodieのoctaveが無い箇所で、下の音をoctaveのママで演奏すると、自然なBassführungの音が際立ってしまい、不自然に目立ってしまうからである。

音量の問題なのだよ。

作曲家はそういった細かい所まで、繊細に配慮を怠らないのだよ。

『覚書=NiederschriftⅤ』

次いでの次いでに、41小節目から46小節目までの和声分析と48小節目のenharmonic変換の分析をupしておく。

1番上の段はmelodie、2段目はその和音と、3段目はBaßの半音階的な動きである。

一番下の段には、その和音の根音となる音を記して、その機能を明記した。

所謂、単純な5度圏(quint‐Zirkus)である。

3小節目の冒頭の和音は、D4の和音の下行変質に過ぎないので、機能的には変わらない。

下の段は、最初の3小節が半分の音価の単位に縮小された形で、その2小節目の和音が、enharmonicされるimageを実際の音に書き表した。

2小節目の裏の和音はFis Durのdominanteの音なのだが、Des Durのdominanteに書き換えられている。

当然、その解決和音はFis Dur(Ges Dur)のchordなのだが、和声法的には有り得ないド♮(C♮)の音が出て来るのだが、実は、その次の和音はその前の和音と同じ和音に過ぎない。つまり、Baßのシの音をド♭とenharmonicで読み替えると、その一つ前の和音と同じ和音である事が分かる。

という事で、外声間に見られるドの音は、単なる経過音に過ぎなくて、和音の機能としては変化していない事が分かるのだよ。

偶発的に非和声音が和音を形成してしまう場合の和音を非和声音という。

その典型的な例がⅠ度の46の和音である。

譜例の下の段の3小節目に見られる,46の和音も経過音に拠って生じた、偶発的な3和音である。

『覚書若しくはNiederschriftⅠ』

『Franz Lisztの愛の夢のtakt50小節目から60小節目に掛けての和声的Analyse(doppel・dominanteからのAs Durへの進行』

47小節目のE DurからのChromatikのModulationを経て、B(B♭)ととEsのBaßが繰り返されるのだが、このEsの和音上の11の和音(diatonische

Tonleiter、所謂、全音階上には、音階の音は7個しか存在しない。

・・・という事で、11の和音と言う事は7番目の音を除いたら、全ての音が鳴っている・・という意味になる。

余談であるが、7番目の音、所謂、第13の和音の13番目の音は、C、若しくは、C♭である。)

diatonische Tonleiterで11の和音や13の和音を使用して作曲をしている作曲家は、Carmina Buranaの作曲家でもあるCarl

Orffが有名である。

その違いはLisztやMaurice Ravelのような作曲家達が分散和音として曲の一部に使用しているのに対して、Carl Orffは一つの和音として曲全体に使用している・・という違いである。

それが11の和音、或いは13の和音がロマン派の和音であるか、近現代の作曲の和音であるかは、100年の音楽のdistanceである。

思えば遠くへ来たもんだetc.・・・

また、元の調であるAs Durに戻る為のdominanteである Es Durのdominanteの和音なのだが、繰り返し、51小節目、53小節目、更に56小節目、57小節目に登場して来るのだが、dominanteの和音であるにも関わらず、As

Durの導音であるG♮の音を欠いているのだ。

右手の旋律の和音の中に見られるF、As、Cの3和音も相まって、此等の小節の和声機能的には、著しくdominanteの響きを欠いていて、sub‐dominantの機能さえ、感じられるのだよ。

それが58小節目の5回目になって、やっと、Asの導音であるG♮の音が出て来るのだよ。

これも、焦らし作戦なのだよな??

そして、やっと、As Durの調に帰結するのだが、66小節目の第2StollenからはBaßのchromaticな下行進行が始まって、73小節目のB♭をdominanteとして、帰結する。

75小節目以降はCodaとしても良い。

殆どの演奏家達が忘れて弾いているのだが、この愛の夢のthemaの冒頭のmelodieは、Es、C、C、CとCの音が3回繰り返されるのだが、最後の後奏の8小節ではCis,b-c,As、As、Asとこれも3回同じthemaが思い出としてsuggestされるのだよ。

だからthemaのmelodieとして消えていかなければならないのだが、殆どのpianistは内声のmelodicな動きを出して、sopranoに出て来るthemaに気が付いていない。

まあ、頗る残念な事だよな??

まあ、書くと限りが無いので、今日はこれまでにするか??

(あれ???譜面上の解説の5小節目の解説で、Es DurのⅦ度の2からⅤ度の7と書かなければならない所を、Ⅶ度の7と書いているぞ??これは困った❢❢finaleを開いて譜面上で訂正する所からやらなければならないのだが・・これは困った❢❢❢❢ まあ、気が付かなかった事にするか・・・???

そうしよう❢❢)

『覚書Niederschrift Ⅱ』

『愛の夢の和声的auslese 66小節目から75小節目迄のchromatic進行』

愛の夢の66小節目からの半音階的な転調楽節です。

点描されているchromatic和声を簡単に表記しました。一番下の段の譜例は上記の譜例が密集体で非常に見難いので、開離体のように、見やすく書き直した譜面です。

Lisztが娘婿であるWagnerに最も影響を与えた作曲上の手法に、半音階的音階進行の技法がある。Lisztは独特の妖艶なimageをchromaticに与えているのだが、そのimageはそのままWagnerのTristan

und Isolde等にも踏襲されている。

Lisztが娘婿であるWagnerに最も影響を与えた作曲上の手法に、半音階的音階進行の技法がある。Lisztは独特の妖艶なimageをchromaticに与えているのだが、そのimageはそのままWagnerのTristan

und Isolde等にも踏襲されている。

Piano奏者に取っては、この微妙な和音の進行は、譜読みの段階で非常に難しく感じられるpassageなのだが、和声学上から見ると、非常に単純なchromaticな和音進行をしているのに過ぎない。

その動きを楽譜上に単純化して書き表して見た。

下の譜例は、更に見やすいように、開離体で表記したものである。

妖艶で、しかも複雑な音の動きに聴こえて来るのだが、音階進行的には、和音上の音の、一つ、二つの音が半音で下がっているのに過ぎない。

それが一つの声部上で行われるのであれば、然程は複雑には聴こえないだろうが、色々な声部で順番に変化して行くので、その単純なchromaticの動きが、意図も複雑怪奇に聞こえて来るのは、流石はLisztの面目躍如たる所以である。

また、80小節目からの最後迄の、終止句とも呼べるであろう一節は、80小節目がenharmonic(異名同音)で書かれているので、melodieのlineを見失ってしまっている人達を見受ける。melodieの旋律的な流れからしても、この80小節をenharmonicで記譜するのは頂けないのだよ。

また、多くのpianistが最後の3小節を内声のaltoとtenorの膨らましのpassageを歌い過ぎて、肝心要のthemaが、思い出として反復されている事に気付いていないのは、頗る残念なのだよな??

最後の5小節なのですが、冒頭の和音がどういう分けか、EnHarmonic(異名同音)で書かれているのですが、根拠はどうも見受けられません。

わざわざenharmonicで書かなければならない程の込み入った和音ではないと思うのですが、逆にenharmonicにする事で、subdominantのⅡ度の6♭・・所謂、N6(ナポリの6の和音)である事が、分からなくなってしまっていますよね??

下の譜例の青丸で囲った和音が本来の表記になります。これだったら、ナポリの6の和音である事が良く分かります。

という事なので、単純なS⇒D⇒Tというkadenzの動きである事が分かります。(しかし、enharmonicでは、何の和音(機能)か分かりませんよね??

次には、最後の3小節のsopranoのAsの音が3回繰り返される事です。

殆どのpianistはこのsopranoの音を無視して内声の音を際立たせて「膨らまし」て演奏していますが、Asの音が3回繰り返されるのは、冒頭のthemaなのですよ。付点2分音符なのですが、ミ⇒ド⇒ド⇒ドと、3回繰り返されていますよね??終止なので、かなりゆっくりとなっていますが、付点全音符でAsの音が3回繰り返されています。この音が印象的にdecrescendoしながら終わるのですよ。

結構、お洒落な終わり形なのですよ。

折角のLiszt先生のお洒落な思い付きを、演奏に表現しないと勿体無いよな~ぁ??

![]()

Liebesträume(愛の夢)Franz Liszt 遠藤 美帆 - YouTube

2012年11月23日の八千代市生涯学習プラザ主催の芦塚音楽教室の対外出演の風景です。Lisztの愛の夢を遠藤美帆(中1)13歳が演奏します。