ここでは、ピアノを学習する初心者(・・・というか、それはピアノを指導する指導者のせいだとはおもいますが、・・・)から、音楽大学学生、ピアニストと自称している人、音楽大学でピアノを指導している教授達に至るまでのピアノに携わる多くの人達が陥っているピアノのpedalに対する感性、音のにごりに対する無神経さに対してお話を進めたいと思います。

日本人が西洋の音楽を勉強する時に大きなネックになることは、日本人の持つ日本独自の音に対する感性であります。

よく「楽器は声の延長である。」と言われます。

発声技術や楽器の発達の目標は、人の声を如何により高いまで(或いは、低い音まで)出せるか、または遠くの方へ、より多くの人々に届かせるかということにあります。

そして、楽器の原点は自分の声の代わりに、器具を使う事によって、より多くの人に自分のmessageを聞かせる(届かせる)事にあるのです。

そしてまた、その技術や楽器の発達は、その楽器の存在する地方の空気の乾燥度合いに密接に関係しています。

ヨーロッパの1年中乾燥した気候と石造りの家は、音をいかに共鳴させるかで、より大きく音を響かせることが出来るのです。

またアルプス地方に流行している独特の発声法であるヨーデルも、乾燥したヨーロッパアルプスの山々に突き出した岩山に、効率よくエコーさせるための歌い方です。

そういった発声をする事により、より遠くの山々へ自分の声を到達させて、エコー(響かせる)事ができるのです。アルプスの麓の道を歩きながら、ヨーデルを歌うと、山々にその歌声が木霊して、とてもすばらしい響きがしてきます。

そういった風に、ヨーロッパの音楽は声楽であれ、器楽であれ、音を上手に共鳴させる事によって、より大きな響きと、遠音(とおね)の利く音(遠くまで音を届かせる事が出来るように、より大きく響かせる)かという事が、音楽の発達の中心となっていました。

しかし高温多湿である日本の山々では、ヨーデルの発声法で歌っても、そう響く分けではありません。日本のアルプスの麓でヨーデルを歌っても、あまり響かないのです。それは湿度の関係です。

日本の国に限らず、湿度の高い東南アジアの国々では、よく響かせた音よりも、絞り込んだ鋭い険のある音が遠くまで良く響きます。

そういった鋭い絞り込んだ音を出すために、日本の笛には、喉という(空気の通り道を縮めて、空気の速度を早めて鋭い音にする装置が入っているものもあります。

そういった日本の独特の気候から、日本人に好まれる音はのどを閉めた鋭い声です。

その中でも、特に外国人からみると我慢のできない日本独自の歌唱法が誕生しました。

その最たるものが浪花節であります。

声を圧しつぶして唸るように発声する浪花節特有の発声をするために、ウソかホントか知らないが言い伝えでは、昔の浪曲師はわざと毒を飲んで喉をつぶすことさえあった、と言われています。

私がドイツに留学中に私の師匠、Genzmer先生に「私は日本の伝統芸術を尊敬していて、能や歌舞伎も勉強しようと思っているのだが、あの浪花節の独特の発声だけは我慢が出来ない!」と、言っていました。

今日、多くの人が耳にしている演歌の中の「こぶし」と呼ばれる独特の発声も、浪花節の発声法の影響だと思います。

こういった気候の違いによる発声法の違い、発弦の違いは、私達日本人が演歌を歌ったり、民謡を歌ったりする時には、勿論、何の問題もありませんが、ひとたび、ヨーロッパの音楽を学ぶとなると、その日本人特有の感性はヨーロッパの音楽を学ぶ上でとても困った結果を生み出してしまう元凶となってしまいます。

イタリア人の非常に有名なボイストレーナーに見いだされた一昔前の早稲田の学生は、そのままイタリアに残って演奏活動を続けるのなら、フィッシャー・ディスカウの再来になれるだろうと言われていましたが、日本に帰ってきて、1,2年後には日本の独自のイタリアの発声(!)になってしまいました。

同じように、ミュンヘンでカール・リヒターに見いだされて、カンタータのソロ歌手として活躍していた女性も、ヨーロッパに在住していた時には、非常に優れた演奏活動をしていたにもかかわらず、日本に帰って2年も経つと、すっかりと日本独自の発声になってしまいました。(実名は本人の名誉の為に出しません。)

日本の独自の歌の発声法は、日本人にとっては、不自然には聞こえません。寧ろ、日本人にとってはヨーロッパの本物の発声法よりも、耳に心地よく響くのです。

もっとも、明治16年生まれの私の祖母は、日本人が歌うヨーロッパのオペラの歌声(発声法)を、「鶏の絞め殺された時の声」と笑っていましたがね。

「喉を絞り込んで、力んで声を出す」という日本独自の発声法は、ヨーロッパ人の「自分の体中の共鳴音を聞く」という自分の体を最大限に利用するという事だけでなく、自分の周りのホールや部屋の残響をも利用して声を響かせて行く、と言う発声法に対して、国民性であろうか、日本人の音の共鳴を聞き取るという事に対しての感性は非常に鈍感であります。

日本人が日本の音楽を演奏している限りでは、何の問題もないことであるのですが、問題は私達が演奏しているのは、ヨーロッパの音楽なのです。

ヨーロッパの音楽を日本の発声法で・・・という事は、やはり少しちがうのではないでしょうかね??

ある日、ある時に、テレビで活躍しているイナバウアー・モドキの美人のヴァイオリニストの後押し(あとおし)の音楽を聞いていて、ハタと気がついた。

「これは何と、胡弓の音、或いは馬頭琴の音ではないか?」

つまり、高温多湿の東洋人のヴァイオリンの音はそのまま、東洋の弦楽器の音であったのだ。モンゴルの大平原で演奏される馬頭琴!いやぁ~、それで納得!

「そうか!?だから音を響かせて演奏する事がないのか!?」

そういった、気候風土から、共鳴した響く音を聞けないというのは音楽を学ぶ日本人の、声楽であれ、弦楽器であれ、或いはピアノの生徒であれ、共通した欠点であるという事が出来ます。。

ピアノを例にとってお話すると、ピアノを学ぶ学生達は、ピアノのハンマーで打ち出された瞬間の打撃音は聞き取れるのだが、その後に響く余韻の音は聞こうとしないのです。

pedalのお話をする前に、それ以前に自分の弾いた音が4分音符であるか、付点4分音符であるか、それともいっそう2分音符であるかという事を意識して演奏している人は少ないのです。

音符本来の長さの音、その音の最後の響きまで聞き取っているピアニストはすくないのです。

つまり、キーを押した瞬間の衝撃音は聞いているのだが、その後の伸びていく音やその音に加わっていく倍音の音を聞き取ろうとはしないのです。

当然、原音の余韻を聞き取っていないのだから、pedalを踏んだ後の音が、濁っていたとしても気にならないのです。

日本人が雑音を雑音として意識しない事にはもう一つの原因があります。

それは日本人が、世界でも稀な左脳型の人間であるということであります。

左脳型の人間は音を左脳(言語野)で聞くために、雑音を意味のある心地よい音や或いは言葉としてかんじてしまうのです。

つまり、木の葉ずれの音、小川のせせらぎの音、等を日本人は、情緒の表象として、或いは言葉として捉えるのです。

しかし、西洋人のとっては、木の葉ずれの音はただのホワイト・ノイズであり、小川のせせらぎは水のピチャピとなる雑音にしか過ぎないのです。

しかし、日本人なその自然の音を言葉として把握する。

そこから俳句という独自の文化が誕生したのです。

俳句は、当然自然の音(ノイズ)を心象の象徴として捉えます。

しかし、ヨーロッパ型の右脳型の人間はそういった音を心象として捉える事は出来ない。

ただのノイズとしてしか、捉える事が出来ないのです。

だから、そういった事は日本人の持つ非常に優れた能力という事が出来ます。

しかし、そういった非常に優れた日本人の能力は、逆にピアノのチョッとした濁りやノイズに対して、不快に感じない、と言う欠点を生み出してしまうのです。

日本人とは反対に、右脳型で音の濁りを雑音として捉えてしまうヨーロッパ人方の人達は、pedalのタイミングの遅れで生じた、その「ちょっとした濁り」に対しても、それをノイズ(雑音)と判断して、敏感に反応してしまいます。

そういった国民性による感覚の違いが、音の濁りを美しい心象の表れと判断してしまう日本人とヨーロッパ人の「pedal感覚」のズレを生み出しているのです。

そのためにペダルを踏みすぎて、音が濁ったとしても、それを汚い音だとは感じない。もう一つの原因には、日本人が世界でも特有の左脳型の人間であるということである。左脳型の人間は雑音を意味のある心地良い音やあるいは言葉として感じてしまう。木の葉ずれの音、小川のせせらぎなどである。そこから俳句という独自の文化が誕生した。自然の音(ノイズ)を心象として捉えるのである。

感性の問題としては、ヨーロッパの芸術家が東洋人の持つ自然の音を心象の表れとして捉える事に対して、理解し共感するようになるまでには、マネやモネ、Debussy達や印象派の芸術家達の登場を待たねばならなかった。

しかしながら、逆の立場で言えば、アメリカ人やヨーロッパ人達が作り出した俳句は、私達にとっては即物的で、幼稚でとても俳句と呼べるものではない。

寧ろ、ヨーロッパに古くからある詩の型で、「短詩」と呼んだ方が(分類した方が)良いのかもしれません。

それと同じような事が、ヨーロッパ人から見た日本人のピアノの演奏にも言える事なのです。私達が学んでいるのは、あくまでヨーロッパの古典音楽であるのです。バロックはもとより、古典派やロマン派の音楽には、近現代の特殊なペダル操作はありません。

accentpedalのような、基本的なpedal操作だけなのです。

日本人がヨーロッパ音楽を演奏(勉強)する時は、音そのものや音の響きに対して、もっと敏感に細心の注意を持って接し演奏しない限り、日本人の持つ間違えたペダル操作の問題は、改善される事はありません。

ペダルの濁りの問題が深刻なのは、その問題がピアノの初心者だけでなく、ピアノを指導している側にも言えるからです。

音楽大学で指導している教授クラスの先生ですら、音の濁りに対して無神経な人が多いのです。

ペダルの操作がいい加減なのは、感性の問題だけではありません。

本当の事を言うと、もっと低次元の理由である事の方がより多く見受けられるのです。

一般に、指導力のない(勉強不足な)駄目なピアノの先生ほどペダルを多用する、と言えます。

自分の技術のなさをペダルでごまかすのです。

濁った音(音の響き)に対しての無神経なのです。

ペダルを最小限にすると、曲の完成度を誤魔化しようがなくなってしまうからなのです。

追記:

(この後の「Eine Kleine・・」についての文章はtouchについての所にも、全く同じ文章が載っています。せめて譜例だけでも変えればよかったのかな?内容的には全く同じになるので、例題をスキャニングするのが、めんどくさかったのです。ごめんなさい。その内、また訂正しておきます。)

[古典派の作曲家のmelodieの終わりの音符の長さに対する確固とした意識]

![]()

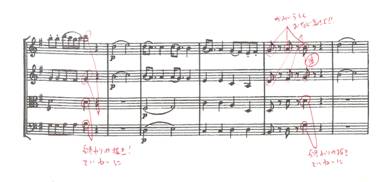

古典派の作曲家達の作品を見ていると、フレーズの最後の音の伸ばしに対して、神経質なまでに、配慮しているのが分かる。

弦楽四重奏等のスコアーを見ると、ファーストヴァイオリンやセカンドヴァイオリンは8分音符で終わっているのに、チェロとヴィオラだけが4分音符になっているとかである。

オーケストラの楽譜の例でもMozart等のconcertoでは、前に8分音符が続いて、最後の音だけが4分音符で書かれているときには、8分音符との整合性を取るために、4分音符を短めに引く事がある。それに対して、melodicなpassageや低音でオーケストラを支えるpassageの時などは、4分音符を長めに演奏する。

私はそういった同じ4分音符であるのにかかわらず、長さが変わってしまうという「音の長さの違い」を「短い4分音符」、「長い4分音符」と呼んで、4分音符の長さを区別して呼んでいる。勿論、2分音符や、8分音符でも、同様に「短い・・・、長い・・・」といいますが。

ピアノの先生達はtouchをする瞬間に関しては結構うるさく注意をするのだが、音を放す(releaseする)事に対しては、無頓着な人が多いようです。

しかし、古典派の大作曲家達は最後の音符、「収めの音符」の『声部別の長さ』に対してまで、緻密に神経を注ぎました。

次の譜例は、そういった譜例の一例なのです。

次のMozartの有名な「Eine Kleine・・・」の譜例では、celloとviolaのパートは、4分音符で終わりの「収めの音」を表しているのに対して、次に直ぐmelodieが出てくるviolinのパートは、最後まで弓先で軽やかに弾かなければならないmelodieなので、終わりの音も4分音符ではなく、8分音符になっています。

しかし、celloとviolaは譜例の1小節目同様に、フレーズの「収め」を表す4分音符を弾いています。

当然、弦楽器の演奏表現上、そういった奏き分けをMozartは要求しているのである。

しかし、困った事にMozartに限らず(Haydnなどの作曲家でも)実に頻繁にそういった弦楽器や管楽器独特の細やかな演奏法をピアノに、(ごく普通に)要求しているのだが、(当時としては、極々当たり前の事なのだが)現在のピアノの指導者達は、MozartやHaydnのような古典派達の作曲家のそういった弦楽器特有の演奏スタイルによって表現された音符の違いを、音楽大学の先生達は、「この古典派の時代の作曲家は結構いい加減に譜面を書いていたのよ!」等と、自分の無知を棚に上げて、平気でのたまう。

作曲家に対して、ずいぶん失礼な話である。

演奏表現上のお話であるから、この話を説明するにはそれぞれの楽譜による表現の違いをヴァイオリン奏法と比較対照しながら説明しなければならないので、膨大なページが必要になる。勿論、それだけで、立派な博士課程の論文が出来る。

と言う事で、そこ説明を飛ばして話を進めることにします。

この時代のピアノのarticulationは、弦楽器の棒スラーによる演奏表現が殆んどでした。だから、Haydnの初期、中期のピアノ(本来はCembalo)ソナタの大半は、当時のシンフォニーで使用されている音楽表現と同じ表現方法を使用して作曲している。

Haydnの1790年以前のピアノソナタの作品では、シンフォニックに演奏するか、チェンバロチックに演奏するかのいずれかで、その演奏表現、つまり演奏のスタイルが違ってくる。

しかし、1790年頃にはピアノの性能が革新的に良くなってくる。

だから1790年代から以降のHaydnのピアノの作品は、そういったほかの楽器(ヴァイオリンや管楽器等)との共通の演奏法ではなく、ピアニスティックなピアノ独自の表現法に変わってくる。

Haydn自身も、1790年以降は愛用の楽器はCembaloからピアノに変わって、もう殆んどCembaloを演奏する事はなくなったといわれている。

それ以降のHaydnのピアノの作品にも、ピアノ独自の(ピアニスティックな)表現が目立ってくる。

その頃を境に、一般の家庭(但し、あくまで、この場合の一般家庭という定義は、あくまで王侯貴族や大富豪の・・という事に限った話だ。)にも、ピアノが入ってくる。(非常に高価なものであったとしても、貴族や富豪であれば、ある程度のクラスの人々であれば「買うことが出来ようになった。」と言う事である。

本当にピアノが庶民の生活にも入ってくるのは、第二次産業革命以降の19世紀後半のビーダー・マイヤー時代まで待たなければならない。)

[フォルテピアノ時代のペダル操作の種類]

バロック時代には、音を響かせるためのペダル自体がまだ発明されていなかったし、モーツァルト時代のフォルテ・ピアノは、まだペダルを足で操作するわけではなく、膝を持ちあげて、操作するために、細かい動きには非常に対応しにくいペダルであった。

そのために微妙な繊細なペダル操作は難しかった。また当時の音楽のスタイルも和声的に透明でピュアーな響きが求められていて、ペダルで和音が濁ってしまうことは、当時の人達にはとても耐え難いことであった。

ホームページ:forte-piano参照

[pedalを多用しすぎる傾向]

ペダルが今日のように、足先で踏むことによって、すばやく操作出来るようになったのは、いちばん早い時期としても、ロココの後半からで、一般的にはベートーヴェンの後期時代の以降、というよりもむしろロマン派に入ってからと考えた方がよい。エマニエル バッハなどは、作曲家の立場から、早い時期からペダルチェンバロやペダル付きのフォルテピアノを推奨していたようではあるが、楽器制作上、技術的に難しかったようである。

ピアノの初心者が勉強するソナチネなどの数多くの曲は、ほとんどモーツァルトの時代かそれ以前のまだピアノフォルテの時代である。

そういった時代考証や学問的な理由以外にも、教育的な理由においても、ペダルの多用は教育上好ましくない。(正しいペダルの使い方が分かっていないのにも関わらず、ペダルを多用するのは、やたらと砂糖や調味料を使わせる料理教室の先生のようなものだ。生徒が肥満や糖尿病になってしまう。)

いろいろな音楽教室を訪ねてみると、ソナチネアルバムのソナチネの音量が弱いからといって、アルベルティ・バスにペダルを多用して、まるでオルガンのようにがんがん響かせている。

アルベルティ・バスの本来の意味は、弦楽器のきざみを表わしているのだ。

ソナチネなどが書かれた時代には、まだ楽器の分化が出来ていなかった。(古典派のピアノ曲に使用されていたスラーなどは、ほとんどの場合弦楽器の弓使いを示すためのボウ・スラーと呼ばれるものであった。ソナチネに多用されるアルベルティ・バスも、実際には弦楽器の奏法である。)

次の譜例は、有名なMozartの『アイネ クライネ ナハト ムジーク』の3小節目のヴァイオリンとチェロのパートであります。

譜例1.

左手のチェロのパートは弦楽器では当たり前の動きで、弦楽器的にはとても簡単な動きですが、それをそのままピアノで弾くとすれば、同音連打になり、とても難しくなりますね。

それをピアノ用に簡単な動きに変えてみると、下の譜例のようになります。

譜例2.

この左手の動きをイタリアの作曲家アルベルティが多用したところから、アルベルティ・バスと呼ばれました。弦楽器特有の軽やかなスピッカートなleggieroの響きを真似したものです。

次の例は、逆にMozartのピアノの曲の例です。

譜例3.

この左手のパートも実はアルベルティ・バスなのです。このpassageを逆に弦楽アンサンブルに直すと、次のようになります。

譜例4.

譜例4.

つまり、この時代では、弦楽器とピアノ譜の違いはまだあまりないのです。そのために、ピアノに弦楽器の奏法が混じり込んでいるのです。

譜例5.良くない!弦楽アンサンブル的ではありません。

これはピアノの譜面を弦楽器に丸写ししただけなので、可能性はありますが、『う~ん!』という感じです。「間違ってはいないけれど・・・。どちらかというと・・・」ぐらいかな?

①ハーフ・ペダル

ハーフ・ペダルと言われるpedalは通常2種類あります。

pedalを踏み始めてpedalが利き始める場所の事を呼ぶ、ハーフ・ペダルと

音楽大学等で言われている、踏み込んだペダルを戻していって、完全に戻らない曖昧な(少しだけpedalの残ったままになるpointもハーフ・ペダルと呼びます。

後者のpedalをレガート・ペダルと呼ぶ事があります。

[いかにも奇妙なレガート・ペダル]

留学から日本に帰国して来て、初めて小学生や、中学生の学生コンクール等を聞きに行きました。そのときに初めて聞いたのですが、バッハのinventionや平均律などのコンクールの課題を、チェンバロ奏法やオルガン奏法などの、音と音をつなげて演奏するためのレガートシモ奏法を、(Bachはカンタービレ奏法とも読んでいましたが、)真似たという事なのでしょうが、(ペダルを軽く半分だけ踏み替えることによって、完全に音が代わらないように、音の切れを悪くして演奏する、)いとも奇妙なレガート・ペダルと呼ばれる奏法をする学生たちが沢山いることに驚かされました。

(小解説)

オルガン奏法、チェンバロ奏法、クラマー奏法(クラマー・ビューローのEtüde)も、基本的にはlegatissimo奏法が指導上のconceptで、《俗にチェルニー奏法とも呼ばれる》チェルニーのleggiero奏法と一線を画しています。

その演奏法は、次の音を弾く瞬間に前の音を残して、ダブらせることによって、ベタベタのlegatoを表現します。そのために、音が変わった瞬間に音の濁りが生じます。

日本流のいかにも奇妙なハーフ・ペダルでは、その音の濁りをイミテーションするために、ペダルで音が残るか残らないかの、微妙な位置で右ペダルを踏みっぱなしにすることによって、音を濁らせて、legatissimo奏法を真似しているのです。

このペダルの使い方はlegatissimo奏法というピアノ演奏上の基礎を勉強していない生徒の、ただのごまかし弾きにすぎないのに、それでも日本を代表する○○コンクールの予選や本選を通過して行くのだから、審査員の音楽的な感性やピアノ演奏上の基礎力、コンクールのlevelに対して、私としては全く信頼が出来ません。不誠実極まりない!

日本のピアノの指導者たちはそれが外の音楽の世界(音楽大学を頂点とする音楽の教育社会は、一般の音楽の世界とは全く違った世界観で成立しています。

100年前のちょん髷に裃姿で、ヨーロッパの音楽にカルチャーショックを受けて驚いていた当時の人達の考えがそのままに、その当時の教育が未だに何等修正改良される事は無いままに、その教育が行われているのです。

それは、指導者を絶対とする、反抗や過ちを指摘する事が許されない封建社会が、音楽社会では未だにまかり通っているからなのです。

そんな奏法が今現在でも通用する正しいピアノの奏法であるとでも思っているのでしょうかね?

近、現代の曲には、legatissimopedalの使用を要求している作品が数多くあります。

Legatissimoの感じをペダルで出すには、ペダルを完全に踏み込まないで、半分だけ踏み替えるようにします。

ペダルが掛り始めるほんの少しのタイミングに合わせるわけです。(この半分だけ、ペダルを踏むという事から、ハーフ・ペダルという呼び方が出来た。)

困ったことに、このペダルが掛かり始めるタイミングは、1台、1台のピアノで全て違うし、調律師のその日の気分でもタイミングが変わってしまう。

一小節の中で何度も和音が変化している場合、完全にペダルを踏み替えていては、和音の移り変わりに間に合わないので、ハーフ・ペダルを使用する事がよくあります。

ハーフ・ペダルには今の解説のように半分だけ踏み込む場合と、逆に完全に踏んだ状態から、半分だけ戻す使い方もある。

ロマン派の音楽のようにペダルをたっぷり使う曲で、しかも早くペダルを踏みかえなければいけない場所に使用する。

この2種類のハーフ・ペダルは、両方とも同じくらいの頻度で使用されるので、非常に紛らわしい。出来れば区別して、私としては、別の名前をつけた方がよいと思っています。

バルトークなどの近、現代の作曲家はハーフ・ペダルどころではなく、1/3や1/4等のペダルが作曲家自らの手によって、指定されているのは周知の事実であります。

それも、高度なレベルを要する曲ではなく、比較的、初歩の子供の教育を対象にした曲にすら、普通に使用しているのは驚きです。

ペダルのかかり具合はグランドピアノとアップライトピアノでは全く違います。

一台一台ピアノのペダルのかかり具合は違うので困ります。

しかも、安いピアノとか下手な調律師が調整したペダルでは高音域と低音域でもペダルのかかり具合がバラつきが出るので始末に悪い。

調律などでハーフ・ペダルというのは鍵盤を「そう・・・」と押し込んでいくと、ちょうど真ん中あたりでカックンと引っかかる位置のことを言う。

ピアノ奏法で言う所のハーフ・ペダルとは直接的には関係がないのです。

[日本人の困ったpedal操作]

留学帰りの音楽家を含めて、音大生や所謂、ピアニストと呼ばれている人種、或いは音楽大学の教授クラスの人ですら、pedalの操作でみっともない操作をする事が多い。

その最たる例は、pedalの踏み替えの時に、思いっきりpedalを放すために、ピアノの弦がゴウ!ゴウ!と音を立てているのにも関わらず、全く気にもしないで弾いている演奏者が多いという事である。教室の小学生の生徒が「雷様がゴーロ、ゴロ!」笑っていた。

その音があまりにも大きいので、時には、pedalの雑音の音の方がうるさくて、演奏している本来のピアノの音が全く聞こえなくって、演奏が台無しになっている時すらあるのだが、弾いているピアニスト本人は全く気にならない。

それは当たり前の話で、普段の練習の時からバタンバタンと音を立ててペダルを踏み変えているので、当然、そのノイズが気にならない感性なので、その癖は治る事はない。演奏をしている時に、自分の音を聞いていないのだから、仕方がない。

たまに私が直接、ピアニスト本人に注意をすると、今度はどうペダルを踏み換えてよいのか、分からなくってしまって、途方にくれてしまうようだ。

[正しいペダルの戻し方]

どんなピアノでもpedalには遊びがある。そして先程言ったように、pedalが利き始める最初にカックンと指に感じるpointがある。

Pedalの上に足を乗せていると、足の本来の重みでpedalは少し踏み込まれた状態になっている。これがニュートラルな状態である。そこからしっかり底まで踏み込んで、そのニュートラルな状態(所謂、これが本当のハーフ・ペダルである。)まで戻せば、ペダルがピアノの本体の木の部分にぶつかる事はないので、pedalのガタン・ガタンという音は絶対に出ない。

それ程、難しく考えなくとも、2,3回ペダルを踏み込んでみて、音が残り始める(ペダルがかかり始める)場所を覚えればよい。

踏み込んだ状態から、かかり始める少し前の位置まで戻せばよいのである。

こういったきちんとしたpedalの操作を覚えてしまえば、ペダルを踏み替える時のpedalの遊びによるラグタイム (無駄)がないので、非常にすばやくpedal操作をする事が出来る。

勿論、踏み替える時の足の距離(力)も半分に減ってしまうしね。

だから非常にすばやくペダルの踏み替えが出来るようになるんだよ。

当然、Pedal操作の時間(タイムラグ)の短縮にもなるんだな、これが!

日本ではそういったちゃんとしたpedal操作の色々は習わないのかね??

Bachのシンフォニアの話に戻って

ちょっと前の事だけれど、私の生徒が自分の学校のお友達をlessonに連れてきた事がありました。某国立音大の先生について子供の頃から習っているという、その生徒のバッハのシンフォニアの演奏を聞かせてもらったのですが、独立した三声部の、一声ずつの声部のつながりが全く出来ていなくて「この生徒は、何年も習っていて、一体先生からバッハについて何を学んで来たのだろう?」と、暗澹たる気持ちになったことがあります。

日本のピアノを学ぶ学生達のみならず、指導する先生方も、先ほども述べたように、打鍵の瞬間の音は聞いたとしても、その後の響いている音は聞こうとしません。

inventionなどで声部が交差した場合など、前の声部が響き込んで次にどういうメロディーにつながるか、が全く分からないのである。

それでいて、有名教授に師事しているのだから、別に注意もされないのだから、と自分が正しく弾いていると思い込んで疑わない。

人をそこまで信じられるということは、それはそれで良い事なのかな?

善哉!善哉!

私の教室の場合には、音楽を専門に勉強する生徒には、Czerny30番ぐらいのlevelで、インベンションのグレードに入ったら、1,2万円の安いキーボードを買わせて、インベンションやシンフォニア、平均率などのBachの勉強を、オルガンで弾かせる事によって、長い繋留音や声部の交差などによって惹き起こされる、音の繋がりや干渉(音のぶつかり等)を学習させています。

譜例6.シンフォニアの例

17小節目の4拍目から18小節目一拍目はソプラノの声部とアルトの声部が交差をする。そのために、アルトのFaの音の伸ばしが、不正確になってしまう場合が非常に多い。

譜例7.

100年経っても、何故治らないのか?

最初から間違えた偽物の奏法で学んだ生徒が、正しい本当の奏法を聞いたとしても、正しいと思う事は無い。偽の奏法が正しいと一途に信じている。

何の根拠も無く、ヴァイオリンに関して、芸大の独特の「弾き始めた後の音を膨らましてしまう」という「後押し」の奏法(弾き方)は、公開レッスン等で日本を訪れるヨーロッパの一流の演奏家や日本にやってきて日本の大学でレッスンをしている外人の教授達にとって、日本人独特の不思議な、しかし辛抱の出来ない我慢のならない弾き方なのだが、だからと言って、何度注意しても治らない、いやそれどころか(日本人の教授達を含めて)治そうとしないのだ。

なぜなら日本人の大学教授にとっても、或いは生徒達にとっても、その「後押しの奏法」は日本人の感覚としては心地よく聞こえるので、少しも誤った奏法だとも思っていない。だから幾ら、外人が幾ら注意しても治そうとしないのだ。

と言う事で、ベルリンフィルのコンサートマスターであるシュバルベ教授は、よっぽど頭にきてしまったのか、その「後押し奏法」の事を、絶対に治らない致命的な病気と言う意味で、「エイズ奏法」と呼んでいました。「あなたはエイズにかかっています!」って言ってね!

こぶしと唸り

日本では日本特有の古来からの奏法がある。演歌の歌唱法などがその典型である。

先ほど書いた事とダブってしまうので、省略するが、所謂「あんこ~~☆●※~!ツバキが~Ut~tttt!」とかいう所謂、「後押しの『こぶし』」である。

その日本独特のこぶしが無意識にヴァイオリンの演奏に移ってきているのだ。

つまり、喉を絞って歌うと言う事である。

[ガンバの古典的な奏法]

それと良く似ているのだが、全く意味が違っていて、その奏法とは非なるものが、ガンバ等の古楽器の奏法に見られる音の出し方、所謂、膨らましである。

これは音が共鳴してきたときに共鳴の響きを大きくするために共振させるという奏法であって、音自体を膨らましているわけではない。

バロックヴァイオリンやガンバ族の楽器が弓の力が弱くって、まだ弓や魂柱の力で音を響かせることが出来なかった時代の奏法である。

直接はこの話はpedalの操作とは関係ないのかもしれないけれど、その後押しの癖がピアノのtouchにも言えて、「鍵盤(キー)をしっかりと力を込めて押しなさい。」と習ってきているピアノの先生の多い事、そのために音が死んでいるのだよね。音楽も軽やかに流れないしね。それにしっかりとpedalから足を離してしまうような馬鹿げたpedal操作!

此処まで来ると、もう、言う事はないね!!

②子供にどうペダルを指導したら良いか?

初めてのペダル

子供達にピアノを指導する時に、いちばん困ることは分数サイズのピアノがないということである。

分数のサイズと言うのはただ単に鍵盤のサイズのみならず、打鍵するときの力も考慮されてなければならない。

私の生徒に限らず、コンクールに出演するぐらいの目標を持ってピアノを学習している生徒は、小学校の低学年でもショパンやリストなどの大曲を平気で弾く。

そうなると、困った事に、体の大きさや成長とは無関係に、ペダルの使い方を指導しなければならなくなる。

![]()

ペダルのついた足台というものも売られているのだが、実際に買って子供に使用してみると、ペダルを二つ組み合わせたせいで、ペダルが本体に最初からついているペダルの重さよりも、倍ぐらいに重くなってしまって、子供の力では(大人の力でも)細かいペダル操作はとても無理である。

ペダルのついた足台というものも売られているのだが、実際に買って子供に使用してみると、ペダルを二つ組み合わせたせいで、ペダルが本体に最初からついているペダルの重さよりも、倍ぐらいに重くなってしまって、子供の力では(大人の力でも)細かいペダル操作はとても無理である。

ペダルに直接くっつけるタイプのものもあるのだが、アップライトの場合はともかく、グランドの場合にはペダルが大変重たいので、かかとが不安定になって細かいペダル操作は子供にとってはやはり難しい。

指導する側が、逆にペダルの操作を必要最低限に抑えるべきである。

小学校の高学年になって、イスを目一杯下げると何とか足が届くようになった場合でも、かかとがつくわけではないので、やはりペダルの細かい操作は難しい。また身長がペダルまでに充分に足りないときに正しい姿勢をしようと、椅子を高くすると、逆に後ろに反ったように座らないとペダルに足が届かない。

こういった事は、成長期で年齢的に身長が足りないので仕方がないことなのだが、問題は身長が伸びたときにでも、身長の足りない時の間違えた姿勢が身について癖になってしまい、正しい姿勢に戻せなくなってしまって結果ペダル操作に行き詰まるようになる。

逆に椅子をうんと低くして足がとどくようにすると、手がぶらさがりの形になり、手に悪い癖がつく。子供の時にそういった悪い癖が付いたまま、大人になっても不自然な手の形で演奏している人をよく見かける。

逆に椅子をうんと低くして足がとどくようにすると、手がぶらさがりの形になり、手に悪い癖がつく。子供の時にそういった悪い癖が付いたまま、大人になっても不自然な手の形で演奏している人をよく見かける。

極論として述べるならば、本当に正しいペダル操作を勉強するには、グランドピアノの脚とペダルを短く切るしかない。

しかしながら、もしそうしたとしても、グランドピアノのペダルの重さの問題は、解決したわけではない。

自宅でのペダルの練習

日本の家屋では素足に靴下か柔らかいスリッパで練習することが多い。

部屋がフローリングであったとしても、柔らかいスリッパぐらいが関の山であろう。

素足や柔らかいスリッパでは、足の指(指の付け根)がペダルを踏む時に曲がってしまう。ペダルは親指で踏むものではない。むしろ親指の付け根の下にあるふくらみの中心がペダルに接する(当たる)ようにするのがポイントである。

足の親指が曲がるとペダルを踏むタイミングが遅れてしまう。

しかし、自宅で素足でピアノの練習をしている生徒の場合には、最悪の場合には音楽大学生になった後ですら、足の指先だけでペダルの操作をしたりする生徒がいたりする。

発表会などで、正しくペダル操作が出来るようにするには、普段から発表会で履く靴を履いて練習する事が望ましい。

各家庭の事情で、畳の部屋にピアノをおいてある場合や、例え、フローリングでも、硬い靴などで床を傷つけたく無い人は、合板やアクリルボードなどの1畳程度の広さのものを日曜大工店ででも安く買って、ピアノの椅子の下に敷いて練習すると良い。

いずれにしても、発表会や試験、コンクールのためには、当日に履く靴と衣装を着て練習をするのが理想的である。

実際に、衣装などを当日、会場で始めて着てみたらたら、「腕が自由に動かなかった」、「背中が破れてしまった。」などと言う冗談みたいな話は、困った事にざらにあるのですよ。

演劇などでも舞台稽古の時には必ず衣装を着たままの稽古をします。

そうすると、それまでの練習では出来ていた事が出来なくなったり、時間のタイミングがずれたりと、色々と問題が出てくるのです。

という事で私も音楽大学受験などを控えた生徒に対して、家で衣装や靴を身に付けさせて練習をさせるという事を良くやります。楽器を演奏する場合には腕や腰が自由に動く必要があります。こういった衣装練習をしたときに、極端なケースとしては、声楽科の受験生の場合ですが、声を出した途端に腰のベルトが切れた、といったような話もあるのですよ。

ピアノの生徒の場合には、「両手が自由に交差できるか」 という点や、或いは、コンサート会場や試験場などの床が大理石で出来ている場合やPタイルなど出来ている場合には、思っている以上に靴(ハイ・ヒールなどが)が滑りやすくなるので、事前に靴によく慣れておく必要があるのです。

私達の場合には服を作る時には、腕を交差させたり、上方に上げたりして洋服の寸法を採ってもらいます。そこは、音楽家の服を作りつけている職人さんは、pointを良くご存知です。

「そこまでは・・??」といわれる方でも、最低底の固めの(曲がりにくい)スリッパを履いて練習する事をお勧めします。

ペダルの指導法

踏み替えペダルとアクセント・ペダル(基本の2つのペダル)

step1.踏み替えペダルの指導法

Ⅰ⇒Ⅳ⇒Ⅴ⇒Ⅰの和声進行の中で、あらかじめ子供にペダルを踏ませておいてⅠの和音を弾かせて、ペダルを踏んだまま、次にⅣの和音を弾かせる。

子供にペダルを踏み替える前に音を鳴らすと、音がいかに濁るかをしっかりと覚えさせるのだ。響きが濁ったら、ペダルを踏み替えさせて、濁りのなくなった響きをしっかりと把握させる。

つまり、濁らないペダル操作を指導するためには、濁りの響きを教える事が基本なのだ。

濁りが分からなければ、濁らない響きが分かるわけはない。

以下、同様にⅣ⇒Ⅴ、Ⅴ⇒Ⅰと練習させて、最後にⅠから最後までがスムーズに出来ているかを確認する。

その段階が学習できたら、次には、逆にⅣの和音を弾くときに、和音と一緒にペダルを踏もうとすると、Ⅰの和音とⅣの和音の間に、すき間ができてしまうことを理解させる。私自身は子供にペダルを指導する時には、「ペダルを踏む。」と指導するのではなく、和音を弾くと同時に、「ペダルを上げる。」と指導する。また「Ⅳの和音を聞いた瞬間には、観客にはわからないように、弾き手は音の濁りが聞き取れなければならない。」と指導する。

こういった微妙な音の濁りが聞き取れるようになると、ペダル操作で音を濁らせる事はなくなる。

こういった微妙な音の濁りが聞き取れるようになると、ペダル操作で音を濁らせる事はなくなる。

先程も注意したように、ペダルを上げる時には、しっかりとペダルをはづさせるためにペダルから足が離れるまで、上げさせる先生がいる。

しし、一旦必要以上にペダルを上げる癖が身についてしまうと、ペダルが戻る時にバタンバタンと音がするようになってしまうし、早いペダルチェンジが出来なくなってしまう。

日本の音楽大学で教えているドイツ人の先生なのだが、ペダルを踏む時に、床を叩き鳴らすようにドタドタと踵からペダルに叩きつけている先生がいた。

それにはさすがにその先生の演奏会を聞きに来ていた、(ペダル操作に関して無神経な)女子音大生ですら苦笑していた。そのケースも演奏の曲の音よりも、ペダルのドタドタの音の方がうるさかったのだよ。

外人でも、そういうのがいるんだね!いや、ホンと!!

ハッ、ハッ、ハッ!

step2.ペダルの指導

初歩の段階では、ペダルは必要最小限にとどめるべきである。また、子供にペダルの感性が身につくまでは、指導者が楽譜に細かくペダルの指示を書き込むべきである。

日本版の楽譜に書いて有るペダルは、ほとんどの場合にペダルの使い過ぎで、和音が濁ってしまって、本当にそのままペダルを操作したとすると、聞くに耐えなくなってしまう。

ピアノの先生達が、日本版の楽譜のペダル記号を鵜呑みにして、生徒にそのまま指導してきたとすると、日本人のペダル中毒の原因も理解できる。

作曲家の中で、子供のために作曲をしたBartókやKabalevsky等の極々限られた例外を除いては、作曲家はペダルを例外的にしか書かない。

それにはちゃんとした理由がある。

先程も触れたように、演奏するピアノがアップライト・ピアノの場合と、グランド・ピアノの場合では、ペダル操作が全く違うし、同じグランドピアノでも家庭用の小型のグランドピアノとコンサートホールのフルコンサート・グランドピアノ(所謂、フルコン)では、ペダルのかかり具合が全く違うのだ。

つまり、そういった演奏するピアノの指定をしない限り、ペダルの踏み替え位置を書いても、無駄なのだよ。

私のレッスン室にもかなり大きなグランドピアノが入っているのだが、発表会の会場などでは、それよりもさらに大きなセミコンやフルコンが入っている。

しかし、ピアノの大きさによって、ペダル操作は違うのだから、ペダルは書きようがないのだ。

教室のレッスン室にフルコンが入らないわけではないので、フルコンのピアノを入れれば、それで問題は解決するように思われるかもしれないが、それでは部屋に対してピアノの音が響きすぎて残響に拠る「音割れ」が起こって、聞くに堪えられなくなってしまうのだよ。

狭い部屋にグランドを置く時には、音割れをしないように、部屋の壁を吸音式にしなければならない。そうすると今度はヴァイオリンやフリュート等の楽器が困るんだな、これが!

もし子供がペダル操作で、すばやい踏み替えが出来ない場合には、ペダルは必要最低限にして、踏み替えの困難な所は、ペダルを使用しないようにした方が望ましい。

step3.ペダルの本来の意味

ペダルとは「音響を増幅」するための装置であり、「音を持続する」という意味は二次的なものである。

ましてやレガートシモを表現するために、ペダルを使用することは邪道である。

ペダルを使用するか否かにかかわらず鍵盤上で、指でペダル効果を出さなければならない。

バロック時代の音楽には、そういった指で表現したペダル効果を記譜上でも描き表したものが結構見受けられる。それを「書かれたfinger pedal」と言う。

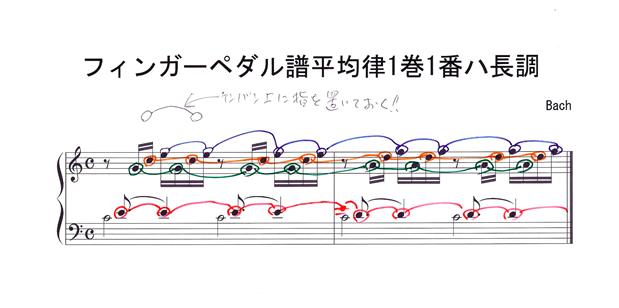

譜例8.平均律 1巻No.1プレリュードハ長調

この曲を、ペダル操作だけで演奏しようとすると、3拍目の頭や2小節目の頭の拍では音が1個だけになって、音の質量感が疎密を繰り返すという、すこぶる不自然な音楽になってしまう。そのためにチェンバリスト達はfinger pedalで次のように演奏する。

(finger pedalを楽譜に書き表すと以下のようになる。)

譜例9.

記譜上でfinger pedalを説明しようとすると、大変難しそうな譜面になってしまうが、実際は、鍵盤上で説明をすると、とても簡単である。つまり、5声部とみなして自分の出番まで、「延ばしっぱなし」をすればよいだけである。

(よっぽどハンドベルの方が難しい。)

次の譜面は私が子供達を指導するときに、説明のために使っている、finger

pedalの簡単な表記である。

譜例10.finger pedalの簡易譜

これで幾分は見やすくなったと思う。

次の例は、arpeggioの例である。

譜例11.Bach小前奏曲

譜例12.finger pedalの例

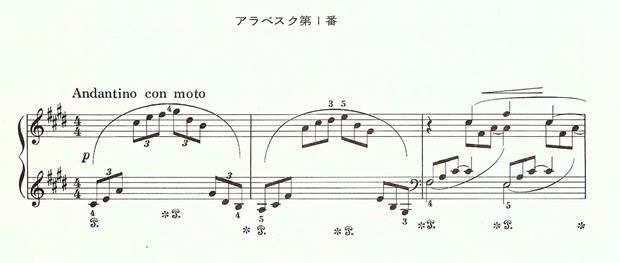

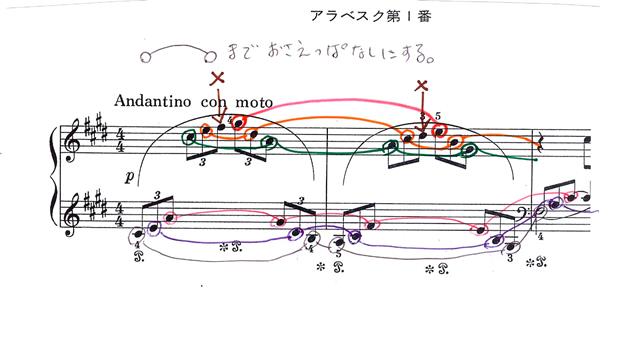

実際上finger pedalが譜面上に書かれていたのは、バロック時代やロココ時代がほとんどであって、近現代の譜面ではfinger pedalが楽譜上に記譜されるのはまれである。しかしながら、演奏上ではそういったfinger pedalのテクニックは、ペダルをチェンジする時に音がやせてしまうという欠点をカバーするために、非常に重要なテクニックである。次にDebussyのアラベスクの例をあげる。

譜例13.

この例でもBachの場合と同様に、楽譜通りにペダルを踏むと、1拍目から2拍目にかけてと、3拍目から4拍目にかけて単音からのクレッシェンドが自動的に起こってしまう。音の質量感によってである。(1拍目の頭の音と3拍目の頭の音はペダルトーンが無くなるので、音が抜けてしまう。それを避けるために(一定の質量緘を維持するために、)プロの演奏家はfinger pedalを使用する。

譜例14.

finger

pedalは上手になってくると、finger pedalで演奏している事を誰も気がつかないようになる。(ペダルを使用して演奏しても、或いは全くペダルを使わないで演奏しても、聴いている人達は誰も気がつかない。)pedal操作の基本とは、本来そうした使い方が望ましい。またBachの平均律のハ長調の場合と同様に、×印のところの音は抜く事が出来るので、非和声音が和音の中には響き込んでこないので、通常のペダルの操作とは違い、とてもピュアーな響きがする。

蛇足ではあるが、もう一例MozartのPianoconcerto d mollのⅠ楽章の管のpartをキーボードで弾いている場合を例に取って、説明する。

譜例:

この2小節目からのfluteとoboeのlegatoはとても滑らかで美しい。しかし、それをPianoで演奏すると、この何でもないlegatoを表現するのは難しい。

譜例:

このpassageは何でもないpartではあるのだが、それをあたかも、2人の奏者がlegatoで滑らかに演奏しているように弾くのはキーボードでは至難の業である。

このpassageは何でもないpartではあるのだが、それをあたかも、2人の奏者がlegatoで滑らかに演奏しているように弾くのはキーボードでは至難の業である。

Pianoで演奏すると、1本の線に聞こえてしまうのだが、キーボードの場合にはこのpassageは次のようにfinger pedalを使用して演奏する事が出来る。

譜例:

Pianoでは1本にしか聞こえないこのpassageもキーボードで上手に演奏すると、2本のmelodieに聞こえてくるから、不思議なものである。

Pianoでは1本にしか聞こえないこのpassageもキーボードで上手に演奏すると、2本のmelodieに聞こえてくるから、不思議なものである。

③ペダル操作のいろいろ

アクセント・ペダル

アクセント・ペダルとは、文字通り音楽のアクセントの部分に使用するペダルのことである。この場合、アクセントと言うのはアクセント記号が付いた個所(音符)という意味だけではない。勿論、アクセント記号がついた音符に対して、アクセント・ペダルを使用するのは当然であるが、それ以上に曲の構成上の音のポイントに対してつけられることが多い。ソナチネのアルバムやソナタアルバムなどで、そういった基礎をしっかりと学ばなければならない。

ハイドンやモーツァルト、初期のベートーベン辺りまでは、pedalの使用は、アクセント・ペダルを中心に学ぶべきである。つまり、感情的な感覚的なpedal操作は、古典派の音楽ではタブーである。古典派の音楽は、pedalの使用は感情的なものであってはならない。当然論理的楽曲分析的に必然的にアクセント・ペダルが使用されるべきでなければならない。

アクセント・ペダルの指導法は、音を出す直前にペダルを踏み込み、音が出ると同時にペダルを離すとよい。

特殊なペダル

Beethovenのピアノ・ソナタ「ワルト シュタイン」の3楽章には、ペダルを数小節に渡って踏みっぱなしにするように指定している所がある。現代のピアノとは響きの持続時間が全く違うことは勿論であるが、ベートーベンの時代から比較的近代に至るまで、3本ペダルのピアノがあった。

私も子供の頃何度か3本ペダルのピアノを弾いた事があるのだが、その3本目のペダルは低音域にだけペダルが掛かるようになっている。ベートーベンもある時期にはそういった3本ペダルのグランドピアノを使用していた。以前はレコードではベートーベンの所有していたピアノで弾いたワルトシュタインのレコードが発売されていて、現代の2本ペダルでは表現出来ない効果を出していたのだが、現在その録音がCDで発売されているかどうか分からない。

左ペダル

Pedalのlectureといえば基本的には右pedalのことを指しますが、ついでに左ペダルのことも説明しておきます。

左ペダルは、日本では「弱音ペダル」とか言ったりもしますが、それが誤解を生む元にもなっています。

ピアノを学ぶ者にとっては当たり前のことなのだが、アップライトピアノでは左ペダルはハンマーが弦に近づくので、touchが軽くなって、音が弱くなります。

しかし、音色は基本的には変わるわけではありません。

touchのresponseの間隔が短くなって、音が弱くなったので、音色が変わったように感じるのです。

それに対してグランドピアノでは鍵盤全体が移動して、ハンマーが3弦あるうちの2弦を叩くようになります。そして残りの1弦が共鳴弦になるので、音がとても深い音になります。

ハンマーが2弦を叩くというのは、現代のピアノの場合です。

左ペダルを意味するuna cordaのunaは1、cordaは弦という意味ですから、una cordaは1弦で、と言う意味になります。これはforte-pianoの時代の表記の名残です。今は音量の関係でuna cordaとしていても、殆どの場合のグランド・ピアノの場合は2弦を叩いています。

しかし、ピアノの楽語の指定の中には、当然due corde (2弦,cordeはcordaの複数形)もあります。左ペダルを半分離す。と言う意味です。完全に左ペダルを取る時には tre corde(3本弦で)と言う意味です。due cordeという楽語は、実際には楽譜上では見た事はありません。

という事で、右ペダル、左ペダルと言うのは音量を表現するためのペダルではないのです。

しかし、日本のピアノの指導者は、グランドピアノですら、左ペダルを弱音pedalとしてとらえていることが多いようです。

本来、グランド・ピアノでは、左ペダルは霞のかかったような音を出すためのペダルで、弱音ペダルとしての機能は二次的なものであります。

あくまで、弱い音は自分のtouchで作り出さなければならないのです。

弱音ペダルとして、左ペダルを踏むと、音色がそこだけ変わってしまうからなのです。

グランド・ピアノの左ペダルの持つ霞のかかったような独特の音色が欲しいために、左ペダルを踏んだまま、フォルテシモのpassageを演奏する事もままあります。

ドビュッシーの直弟子であるペルル ミュッテル氏の言によると、ドビュッシーは殊の外(ことのほか)、左ペダルの醸し(かもし)出す音が好みで、ピアノを弾くときには常に左ペダルを踏み続けていたそうです。

左ペダルはグランド・ピアノでは鍵盤部とアクション部が一体であるために、左ペダルを踏むとアクション部全体が移動するためにペダル操作が非常に重たく、素早く踏みかえることはほとんど不可能です。

ちなみに、アップライトピアノでは、左ペダルを踏むと、アクション部分だけが、傾いてハンマーが弦に近づきます。

ですから、グランドピアノと比較すると、殆ど問題なく軽い感じで、左ペダルを踏むことができます。

演奏するのが子供の場合には、発表会等ではグランド・ピアノを演奏する事がほとんどです。

上記のような理由で、子供に左pedalを使用させることは、まず、それが可能かどうか?あるいは必要かどうか?をしっかりと判断したうえで、細心の注意をもって指導しなければならなりません。

特に、グランドピアノの左ペダルの場合には、子供に過剰な負担を強いる事になるからです。

現代の3本ペダル

現代のアップライトピアノでは、3本pedalのアップライトピアノが増えているが、この場合の真ん中のpedalは、ハンマーと弦の間にフェルトの布を入れて、音を弱くするためのものです。しかしながら、ハンマーと弦の間にフェルトで仕切りを作ることは、フェルトがタッチした本来の音でなく、フェルトが他の弦に擦れるためにノイズが発生し易いし、タッチにも良くなく、またハンマーを傷めやすいといういろいろな欠点を持っています。そういうわけで、私の所有しているPianoの中で、唯一3本のpedalを持っているチェコ製のペトロフのピアノのフェルトは、私は取り外してしまいました。

現代のアップライトピアノでは、3本pedalのアップライトピアノが増えているが、この場合の真ん中のpedalは、ハンマーと弦の間にフェルトの布を入れて、音を弱くするためのものです。しかしながら、ハンマーと弦の間にフェルトで仕切りを作ることは、フェルトがタッチした本来の音でなく、フェルトが他の弦に擦れるためにノイズが発生し易いし、タッチにも良くなく、またハンマーを傷めやすいといういろいろな欠点を持っています。そういうわけで、私の所有しているPianoの中で、唯一3本のpedalを持っているチェコ製のペトロフのピアノのフェルトは、私は取り外してしまいました。

と言うわけで、目下、真ん中のpedalは死んでいます。

又、現代のグランド・ピアノの場合には、各メーカーによって、3本目のペダルに独自の機能を持たせて、そのピアノの売りにしているようですが、いずれにしても、作曲家の楽譜上では指定されていないので、特筆すべきことではありません。と言ったら、メーカーに怒られてしまうかな??

ホームページに掲載中の文章であるのにもかかわらず、

いまだしつこく推敲中の原稿

1990年より改訂継続中

2008年3月

東京、江古田の一静庵にて

芦 塚 陽 二 拝