『La Stravaganza=ラ・ストラヴァガンツァ』 作品4は、Vivaldiが作曲した12曲から構成されるviolin-Concerto集のTitleである。

意味は「奇妙」や「狂態」などを意味している。

参考までに:Wikipediaより

第1番 変ロ長調 RV 383a

第2番 ホ短調 RV 279

第3番 ト長調 RV 301

第4番 イ短調 RV 357

第5番 イ長調 RV 347

第6番 ト短調 RV 316a

第7番 ハ長調 RV 185

第8番 ニ短調 RV 249

第9番 ヘ長調 RV 284

第10番 ハ短調 RV 196

第11番 ニ長調 RV 204

第12番 ト長調 RV 298

Ⅰ楽章

Ⅱ楽章

Ⅲ楽章

Facebookより

soloの部分

この楽章では、同じStravaganzaのOp.ⅣNr.6のg mollのⅡ、Ⅲ楽章に使用されているfoliaのthemaが長調に変換されて、使用されている。

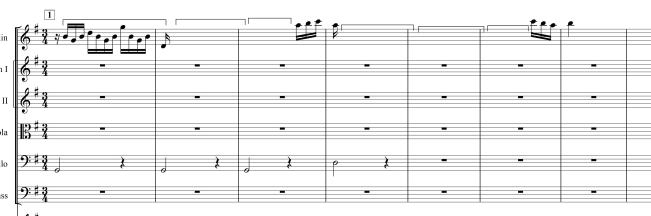

Op.ⅣNr.6のⅡ楽章のfoliaのthema

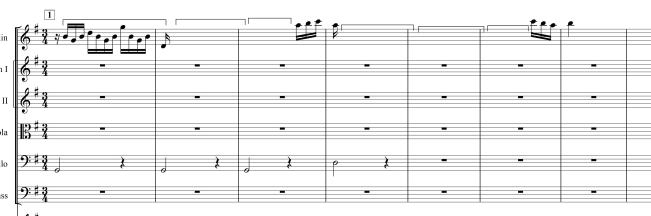

下の譜例は、Op.ⅣNr.12のⅡ楽章のfoliaのthemaである。

当然、Baßの音はfoliaのcantus firmusなので、G⇒Fis⇒E⇒D⇒kadenzが全体を通じて最後まで繰り返される。

この6小節が繰り返されて、soloがFiguaを変奏して行く。

注意すべき事は、このthemaでは冒頭の拍は、Motivの最後の音なので、当然弱拍になるだから、開始の拍頭の音をforteで演奏してはいけない。冒頭の拍頭の音は弱拍になるべきであるからである。

orchestraの静的な動きは、天上的に美しいのだが、楽譜通りの美しさを表現するのは、非常に優れた技術が必要になる。

譜ヅラは簡単なのだが、それをVivaldiの意図通りに演奏するのは、professionalな技術力が必要になる。技術差の最も見えてしまう曲でもある。

このⅢ楽章は、Vivaldiの他の曲と違って意表を突いて突然のsoloのfigurationから始まる。

VivaldiのⅢ楽章は、Ⅰ楽章と同様に基本的にはritornelloの形式が多いので、このⅢ楽章の開始は驚かされるのだよ。

カッコで括られたpassageは同じthemaの繰り返し(Sequenz)である。

前半の3小節がGのⅠ度の和音で、後半の3小節がⅤ度の和音上のfigurationである。

繰り返しが奇数であるのは、Vivaldiの意図である。人間は反復されたものが偶数であれば、順応出来るのだが、奇数の繰り返しは、緊張感を伴うからである。

驚くべき事に、この曲のtutti部分のthemaは僅か1小節の音型(Figua)に過ぎず、それが反復されて曲を構成しているのだよ。

恰も、Beethovenの運命(Schicksal)のthemaのように・・・

13小節目からはこのthemaが3回繰り返される。

次にsoloのfigurationが3小節入って、Variationされたthemaがforteとpianoで2回繰り返される。

ここまでが、所謂、提示部になる。

上記のthemaがVariationされて、このMotivを形成した。

forteのpatternとpianoのpatternで演奏されるので、4小節+終止音で5小節になるのだが、同時にsoloの開始の小節でもあるので、計算上は4小節になる。

8小節目からは、Sequenz進行なのだが、Sequenzというのは、同じ音型の進行なので、当然指使い等の同じになるので、Etude的なfigurationとしての進行でもある。

そのSequenzの本来の形は次の通りである。

16小節目の指の動きはとても難しく、大切な動きなので、Vivaldiは、何度もしつこいぐらいに同じ音型を使用しています。

soloの23小節目からは拍節法の移動で、恰もverschobene Takt(日本語では推移節奏と訳されているようだが・・)のように、拍頭が2拍目に変わるのでかなり印象的なpassageになる。

また、36小節目辺りからは、かなり不思議な転調をしているので、和音感が育っていない音楽家に取っては、難解不落なpassageとなる。

私は子供達がこの転調で道を踏み外さないように、次のようなcontinuoを付けている。

『bezifferten Baß芦塚陽二』

55小節目からは、全く新しいmelodieが登場する。

次の67小節目からの転調も、75小節目の2拍目から3拍目に掛けて、S⇒Dの進行という禁則的な進行があったりして、結構音感的に演奏するのは難しい。

94小節目は、themaが3回繰り返されてから97小節目からdominante連鎖(Zirkus)に入る。

和音進行は3小節起きに、以下の通りである。(それぞれの小節は本来ならば、3回繰り返される)

このquint-Zyklusのpassageが終わると、3小節間のsoloのpartを経て、1stと2ndのviolinの伴奏によるfigurationなのだが、この音程が結構、難しい。

その理由は一見すると、何気なく見えるこのpassageも、和声学的に考察すると、本来e mollの第一転回形である、GHEの和音と仮定するならば、第6音と第7音は①のようになるか、或いは自然短音階で②のようになるか、最悪和声短音階で③のようにならなければならない。

つまり、Vivaldiの書いた音階の第6音のみがAufhebenされる事は和声学的には無いのだよ。

という事で、有り得ない音階進行のド#をさせると言う事は、かなりの意地悪ないたずらである。

以下2小節の繋ぎを経て、1回のみのtuttiが2回繰り返されて、その変奏形のthemaも2回繰り返されて、134小節目から再び、quint-Zyklus(5度圏)に入る。

このⅢ楽章は2000年から2011年に掛けては、常設曲だったのですが、その後10年間一度も演奏していません。

理由は全く分からないのですが・・・

参考までに2002年の11月の10日の演奏と2006年の4月の13日の演奏をuploadしておきます。

You Tubeは2011年以降からのuploadになるので、それ以前の発表会の動画は基本的にはupしていません。

この動画はこのlinkからの限定公開です。と言う事なので、一般からはaccess出来ません。

VivaldiOp Ⅳ Nr 12 G Ⅲ Stravaganza2002年11月10日千葉教室発表会

8月30日 1:35 ·

「21年8月29日日曜日のTeleworkのオケ練習」

『聴音のmethodeとしてのVivaldiのConcerto』

音楽を生業にしていると、弦楽器等の所謂、melodie楽器を演奏している人達の中には、往々にして音を単独にpitchとして取る音楽家達にお目にかかる事がある。

とは言っても、絶対音感とは違う。

つまり、melodieに対して調性感を持たない、音程の取れない、音痴な音楽家達である。

しかし、そうは言っても、一般の人達に分かる程度のlevelではないので、音楽活動には支障は無いのだがね??

・・と思っていたら、某有名音楽大学の卒業予定の学生で、卒業演奏予定のviolin科の学生が面接にやって来て、卒演の曲を弾いたのだが、曲の途中から、半音高く弾いたままで分からなかったのだよ。

勿論、pianoの伴奏付きだったのにね??本人にその指摘をしたのだが、本人は全く理解出来ていなかった。それで卒演に出れるのかね??

つまり、言い換えると、音大生等の音楽を勉強中の人達のみならず、一般の音楽界の中で、proと称される人達でさえも、演奏をする時に、音に対しての和音感を持っていない人達がいるのだよ。

そういった人達が犯す誤ちの一つに、例えばBachの無伴奏等で、同じmelodieがoctaveで繰り返される場合に、上のoctaveのmelodieと、下のmelodieのpitchが微妙に違えて弾いている場合がある。

また、全てのpitchが微妙に違うので、私達がそれを指摘しても、本人達には、分からないのだよ。

そういった可哀相な音楽家達が産まれて来る原因は、日本独自の勉強法で、・・・コツコツと先生の教えに従って独りで孤独に自宅に引き篭って、練習を積み重ねて来た結果なのだよ。

しかし、元来、violinに限らず、melodie楽器の音楽は、特に無伴奏とでも指定がなければ、楽器単独では、音楽としては成り立たないのだよ。

つまり、伴奏が合ってこその音楽になるからなのだよ。

Europaの音楽の基本はensembleである。

ensembleと言うのは、和音の響きの中に音楽がある・・という事なのだよ。

日本の音楽の教育界では一般的には、子供達は発表会の直前にproの伴奏者が来て、1回合わせて、問題がなければ、後は本番となる。

練習1回、rehearsal で本番ならば、かなり良心的な音楽教室であると言えよう。

それはamateurの世界に限った事では無い。

proの世界でも、お互いが各自に練習をして来て、完璧に練習が出来てから、初めてお互いの時間の調整をして、合わせをする。

それで、簡単に約束事を決めて、問題がなければ、後は本番で合わせるだけなのだよ。

だから私が、violinistにpianoの伴奏者の音の間違いを指摘すると、驚いてしまう事が良くある。

音のミスを気付かなかった・・というだけの事なのだが、もしも、お互いが一緒に練習を積み上げて行くのならば、そういった単純な馬鹿みたいなミスを犯す分けはないのだよ。

お互いがお互いの音を聴いていない事に起因するmistakeなのだから、音楽以前のlevelの問題だよな??

私達の教室では、「音楽は仲間と共に作り上げて行くものである。」と思っている。

だから、集団としてのruleは結構厳しい。

一般的にはorchestraの統率力の方が軍隊の統率力よりも優れている・・と言われている程なのだよ。

だから、子供達は、いきなり曲の全体を合わせるのではなく、先ずは、出来た所までを決めて、そこまでを合わせて、次の課題を決めて、それに向かって個人練習をして、また、その段階までを合わせる。

violinであっても、最初から合わせて練習を積み上げて行くのだ。

教室ではこれが普通なのだが、日本の音楽教育の世界では、これは非合理的であって、有り得ない事なのだがね??

だけど、pro同士だとしても、最初の譜読みの前に、楽譜を突き合わせて、約束事を決めてから練習に入った方が、余程、無駄が無くて、効率的なのだが、そこは思い付かないようだ。

何故ならば、professionalな人達には、「この曲はこう演奏されなければならない。」という原則論が存在して、それ以外の演奏法は考えられないからなのだ。

私の場合は演奏家ではないので、concours等に子供達を出演させる場合には、その子供達が一番弾き易くて、効率が最大に活かせるようなbowingやbowslur等を付けたり、効率の良い音楽の持って生き方等を工夫する。

concoursの審査会場等で、著名な演奏家の先生達が「えっ、そんな解釈もあるのか?」とmemoを取ったりしているのを見ると、「楽譜には色々な版があって、それなりに考えられているのに??」と、日本の唯一主義的な考え方に疑問を抱かされてしまう。

まあ、proの場合には、伴奏者には自分の楽譜の伴奏譜を渡すので、interpretationの違いは校訂者の違いになってしまって、余り無いのだがね??

教室での生徒達の育成の場合には、常に、伴奏を上級の先輩達が演奏する中でのlessonであり、練習なので、soloを演奏する子供達にも、自然にmelodieの中に和音の響きや色が入って来るのだよ。音に和音や音色が入って来ると、音程は不安定にはならないのだよ。

子供達にviolin等を指導している時に、或る瞬間に、子供達自身に和音感が身に付いた・・と感じる一瞬がある。

一度、和音感が身に付くと、かなり正確なpitchで演奏出来るようになって、音程を注意する事は殆ど無くなってしまうのだよ。

しかし、swimmingや自転車乗りとは違って、長期間、練習もしないでいると、音楽感のようなものが失われて行くのだが、その中でも、真っ先に失われてしまうのが、rhythm感と、この和音感でもあるのだがね??

『Vivaldiの音感methode』

音楽家であるためには、最も大切なこの和音感を育てるために、Vivaldiは、既にbaroque時代という音楽の黎明期に、とてもeccentricな和音の進行(和声学的な禁則というよりも、殆ど、無調・・と言っても良い程の、melodieと和音の使用をする場合がある。

勿論、Vivaldi-methodeとしては、比較的に初級編のOp.3のseriesである『L'Estro Armonico』のseriesには、orthodoxな和音進行しか、基本的には出て来ない。

未だ、a moll等の曲の段階では、eccentricな和音進行や、恰も無調のような絵画的なmelodie進行の使い方のような高度な和音の動きは、使用される事は無いのだが、上級編のOp.8のseriesともなると、色々な曲にこのeccentricな和音進行や絵画的な無調のphraseが、非常に良く使用されているのだよな??

Op.8の「四季」の中にもsoloの部分に、殆ど無調で書かれていると思われるpassageを良く見受ける事が出来る。

仮に、そのpassageが数小節に渡って無調のpassageであったとしても、baroque音楽なので、指定されたcontinuoの和音が歴然と存在するので、その和音の色(Farbe)を覚える事は、より正確に音を覚えるためには、重要なpointになる。

そのための訓練でもあるのだから・・・

下の譜例は、StravaganzaのOp.ⅣNr.12のⅢ楽章で、10月の発表会で光里ちゃんが演奏する予定の曲のsoloの部分なのだが、無調では無いのだが、奇妙な《所謂、eccentricな)不自然な転調の楽節である。

(勿論、この不自然さは、Vivaldiの意図によるものである。

つまり、Vivaldi先生の意地悪という事なのだよ。)

a moll⇒g moll⇒F Durを経由してd mollで終わったように見えて、a mollの7度の7の和音に戻るのだ。

a moll⇒g moll⇒F Durを経由してd mollで終わったように見えて、a mollの7度の7の和音に戻るのだ。

a⇒g⇒fまでは2度の下行進行のSequenzでもある。

fとdの間にEを足せば、完璧にSequenzになったのだけどね??

一見、この進行は楽典的には、普通にも見えるのだが、普通のbaroqueの作曲家はこんな和声進行はさせる事は無い。

それこそVivaldiの面目躍如となる不可思議な・・eccentricな和声進行である。

Op.Ⅷの『Il_cimento_dell'armonia_e_dell'inventione(調和と相違への試み)』当たりの曲や、Op.Ⅳの『Stravaganza』辺りになると、こういったeccentricなpassageや不可思議なpassageが、結構見受けられるのだよ。

こういったVivaldiの作曲法は、Vivaldiの絵画的な手法と言われているのだが、その手法がVivaldiの音楽を学ぶ生徒達にとっては、絶対音感を身に付けるbestな方法論にもなっている事は誰も知らない。

a moll⇒g moll⇒F Durを経由してd mollで終わったように見えて、a mollの7度の7の和音に戻るのだ。

a moll⇒g moll⇒F Durを経由してd mollで終わったように見えて、a mollの7度の7の和音に戻るのだ。