U-チューブでの、八千代市のコンサートのビデオをネットで見た人からご質問をいただきました。

八千代のコンサートの意義や、評価等々・・・・と、色々なお話があって、いよいよ本題の「揺らし」の話に入って、・・・・・・

Q: ・・・・ただ、八千代のYou Tubeを見ていて気がついたけど、なんでみんな体を揺らせるの?

A: 幾つかというか、結構、いっぱい体を揺らして演奏する理由はあるので、簡単に一言では説明できないのだけれど、その幾つかを説明します。

〔日本人の演奏の時の体の揺らし〕

日本人は情緒的に体を揺らすけれど、それは揺らしているのではなく、感情的に揺れているのですよ。

私の知り合いの生徒が某国立の音楽大学の教授の所にWieniawskiの曲をlessonしてもらいに行ったのですが、その先生から、「体を揺らしては絶対に駄目!」と厳しく注意されたので、「何も弾けなくなってしまった。」と言っていました。

日本人の音楽大学の先生達は、クラシックを演奏するときに情緒的に演奏する事を非常に毛嫌いします。

その一つが、体の揺らしです。

先ほど私がお話したように、日本人の音楽家の卵っちは、情緒的に音楽的に表現をしているつもりで体をくねくねと揺らして演奏します。

メトロノームのように、振り子のように頭が揺れたり、yawing(ヨーイング)とでも言うのか?・・前後左右に体をグルグル回転させながら演奏している人もいます。

残念ながら、こういった体の揺らしは単なるパホーマンスにしか過ぎません。

何らかの音楽的な意味があるわけではないのです。

私もこういった無駄な動きは大嫌いです。

エネルギーのロスでエコではないからです。

というか、それ以上に、こういった動きは、無駄だけではなく、演奏している楽器そのもの、所謂、Pianoやviolin等の楽器の音にも、体の揺れた時の微妙なtouchの変化が、音に表れて、演奏そのものにも悪影響が出てしまいます![1]

(Pianoの演奏をしている人が、酔っ払ったように、グルグルと頭を回して演奏していました。ここまで来ると、それを見ている人が船酔いしたりして・・・!)

確かに、こういった演奏を見るにつけても、一見すると、某国立音楽大学の先生達の言い分も分かるような気がします。

しかし、情緒的感情的な演奏の功罪を「揺らし」に求めるのは早計と言わざるをえません。

「揺らし」には、それなりの必然性と利点を多く見出す事が出来るのです。

某国立音楽大学の教授達のように、「揺らし」を、悪戯に毛嫌いして、体を動かさないで演奏すると、小手先技の音楽表現になってしまいます。(もっとも、某音大の教授達はそういった表現を望んでいるので、彼らの目標とする演奏に対しては外れてはいません。)

教室の生徒達でも、初級の生徒達は、情緒的に、体を揺らす生徒の方が多いので、揺らさないように注意する所から、lessonをしなければなりません。

中級の生徒達は、未だ、正しい体の揺らしが出来ないので、どうしても、小手先技の演奏になってしまいます。

上級生になると、正しい体の「揺らし」を覚えていきますので、「揺らしと正しい音の結びつき=音の質と比重」を勉強していきます。

つまり、「体の揺らし」には、そういった感情的、情緒的な「揺らし」と、そうではない演奏上の理由からの、計算されつくした「揺らし」があるのです。

そういった、計算された「揺らし」と、情緒的な「揺らし」とを、一緒くたに批判されては溜まったものではありません。

「揺らし」が、音の表現を邪魔しない正しいformationになるためには、「揺らし」の体の使い方のmethodeがあります。

それを守らなければ、「揺らし」は単なる情緒的なものになってしまいます。

私達教室の生徒が、体を揺らす場合には、弓と体の重心の取り方(音楽的には、軸の持って行き方!というのかな)で揺らしているので、決められた速度と軸で正確に計算された状態で揺らしているので、演奏上マイナスにそれが現れる事は絶対にありません。

体の重心を下にして、引っ張るように、動いているので、全体の動きを見ていても、頭の線は平行に揃って動いていきます。

「揺らし」が、グルグルと円運動をする事は、絶対にないのですよ。

もっと、追求して言うと、これは日本の古来の武道の動きと同じなのですよ。

頭を揺らさないで、体を動かして、重心の位置をcontrolしていくのですよ。

昔昔、私がまだ小学生だった頃に、見た日本映画で、冬の寒い中で、幼い少年が頭の上に水を満杯に入れた桶を乗せて、水をこぼさないように、歩いて練習していた映画を見たことがあります。

映画のタイトルは、多分、「親子鷹」とか言ったのかな??

小学生の低学年の時に見ただけなので、よくはおぼえていませんが、白黒時代の映画でした。

正しい体の揺らしは、頭の中心がブレないのです。

正しい頭の移動も、私達の教室の特筆すべき点です。

これは、情緒的、感情的に頭を振り回している揺らしでは、絶対に出来ない「揺らし」なのだけど、見た目には、情緒的、感情的に揺らしているように見えて欲しいな!・・・という、願望はありますけど。

体を揺らす理由は、必ずしも、そういった演奏上の技術的な理由ばかりでも、ありません。

また、楽器を弾き易くするためばかりでもありません。

大きな舞台での、Ensembleをする上での、音の食いつきのタイミングを揃えるという意味もあります。

教室のオケの並びがファーストヴァイオリンとセカンドが両端に分かれるbaroqueの並びという並び方をしているので、耳を頼りに音を合わせると、ファーストとセカンドの音が微妙にづれてしまうのです。

本来的には、指揮者の振る指揮棒に合わせて演奏するのが筋なのでしょうが、子供達では「揺らし」の時に、そのtimingで、微妙にズレてしまうのですよ。

体の揺らしを目で見て、お互いの体のmotionを合わせると、左サイドと右サイドに距離が離れたとしても音のタイミングは絶対にずれないのです。

なにせ、光の速度の領域なので、音で合わせる・・という比ではないので。

ちなみに通常のオケはファーストの次にセカンド、ヴィオラと並んでいるので、ずれても気にならないのです。

低音楽器は上手(舞台左側)に位置しているので、1stヴァイオリンや2ndヴァイオリン奏者にとっては、明らかにずれて聞こえてきます。

fullorchestraの場合には、Kontrabassやtubaのような、重低音を受け持つような楽器では、音の立ち上がりがかなり遅れます。

勿論、低音楽器の奏者にとっては、当たり前の事なので、timingを取るために、指揮よりも、先行させて演奏します。

しかし、揺らしの時には、あまり先行して演奏すると、指揮者の意図に添えない場合も出て来ます。

orchestraの場合には、必ずしも、指揮棒に合わせて演奏をしている分けではないのです。

指揮者の指揮棒に対して、responseの良いorchestraになればなる程、指揮棒には合わせて演奏している分けではない・・という、摩訶不思議なお話です。

下手なorchestraでは、低音が、遅れて図図図!!!!・・・・っと、入ってくるのですが、それが「オケっぽくってカッコいい!」というお客様も、結構いたりして、困ってしまいます・・・!!

このお話は、本来の「揺らし」のお話とは、意味が違うけれど、「参考までに:」です。

ハッ、ハッ、ハッ![2]

Pachelbel canon in D 2015年4月29日千葉市文化会館アートホールQ: うん、うん、なんとなくわかる。

私って、基本的に偉い人だから、オケなんかでも招待席の真ん中あたりで聞いているんだけど、

ある日、低音弦側のかぶりつきで聞いたら、音がめちゃめちゃに聞こえて、えらく気持ち悪かった。

「このオケ、何て下手なんだ!」 「『音の頭』が合ってないじゃん!」なんて思っていたけど、席のせいだったんですよね。

ところで管は指揮棒よりも前に音出しをするよ。

ホルンなんかはかなり早いし、フルートなんかでも、リズムをとってその頭で出ると、遅れる。

自慢じゃないけど、私なんかそれで一日えんえんダメを出されたことがあったもん。

おそらくティンパニなんかも、指揮棒に合わせると、指揮者から遅いって駄目だしされちゃう。

それにしても、18世紀も、アムステルダム・バロックでも、あんなに(体は)揺れてなかったよな〜

基本、息の楽器は体を揺らすと怒られちゃう。

フルートやオーボエみたいに音程が狂いやすいのは特にそう。

ふんふん、これだけでも結構面白い。

A: つまり、管はリーチがないので、チューバなんかが、息が足りなくなって、音を出すのにしゃがみこんだら、前にいる人が困るよね。

でも、弓は全部を引っ張ろうと思うと体から持っていかないと端っこまでは使えないのですよね。

日本刀も両体を腰から開くから、鞘から抜く事が出来るけれど、前かがみだと抜けないよね。

映画では別として・・・。

早いpassageは体を動かしようがないけれど、もし、弦の人達が弓を揃えないで弾いたら、狭いオケピットは楽器がぶつかったり、弓が頭を直撃したりして、大変な惨事になるよね。

管はお腹だから前後にしか動かんもんね!

だからぶつからん!

下手なヴァイオリンの人は前後に動く人がいたりして。

いや、前後ではなく後ろだけだったっけ・・!!

イナバウアーのように、美しい女の人で、上半身をグルグル回しながら、あたかも天女のようにヴァイオリンを弾いている人がいたよね。

あれは、座っては無理だなャ!!

だけど、同じ事を男性がやると、超、キモイかも!

A: 前回のmailでは、まだ、教室のrotationが、演奏会が終わったばかりで、子供達の反省会の延長だったので、演奏する側からの揺らしの話ばかりしてしまいました。

という事で反省して・・・、今回のmailは、聴衆に対しての揺らしのアピールの意味です。

難しく言うと、揺らしの音楽的内面性の探求とか・・・ハッ、ハッ、ハッ!

18世紀という時間的な意味合いに於いても、アムステルダムというお国柄を含めても、ヨーロッパ人は音楽を常にダンスとして感じます。

3拍子の曲だけではなく、2拍子系の曲もです。

3拍子は舞曲で、2拍子は行進曲が基本になります。

分かり易く言うと、3拍子は男女が組んで円運動をします。Menuetのように、直線運動をする曲の場合でも、基本は円運動が絡んで、相手を交換していきます。

2拍子は、単純に直線の運動だから、同じ円運動をする時でも、フォークダンスのように、大きな、(殆ど直線と言っても良いぐらいの)円運動になります。

そう言った舞曲のrhythmはヨーロッパの人達は生まれついて持っています。Menuetを聞けば、Menuetのrhythmを感じて体が動いて来るし、Valseなら、若い女性なら、それこそお尻がムズムズして、踊り出したくなってくるでしょう。

でも日本人じゃあ、そうはいかないのですよ。

だから、ヨーロッパのorchestraの奏者の場合には、聴衆に対して音楽をアピールする時でも、敢えて不必要に迄、体を揺らす必要がないのです。

体の中に染み付いたrhythm感とでも言うのかな??

Menuettを演奏すれば、演奏している側だけではなく、(聞いているaudienceの側、聴衆の方が)無意識に体が揺れてくるのですよ。体で、踊りのrhythmを感じてしまうのですよ。

しかしながら、相手が日本人の場合には、そうは行きません。

私が音大生や日本人の演奏家を指導する時に、一番、困るのは音楽の拍子(rhythm)です。

つまり、日本人の音楽家は、3拍子のrhythmを、1,2,3、と律動=beat(拍動)で感じてしまう事なのです。

つまり演奏者も聴衆も、日本人の場合には、ヨーロッパの音楽であるに関わらず、2拍子だったら、「1,2,1,2」で、3拍子だったら「1,2,3、、1,2,3、」と、時計のように、それこそメトロノームのように、正確にrhythmを感じて、しまうのです。

ここで「ヨーロッパの音楽であるのにも関わらず」と敢えて限定したのは、日本人でも邦楽の演奏家的は、ちゃんと邦楽の、それぞれの音楽のrhythmをとっているからです。

つまり、邦楽のコブシのテンポは、どんなにメリスマで、伸びたとしても、歴然とそのtempoを感じる事が出来ます。

(勿論、邦楽の人は・・・!!)

つまり、それが国民性なのか、ヨーロッパ人は体を揺らさなくても、音楽をMenuettはMenuettのテンポで奏くのですが、日本人は「その曲はMenuettなのだから・・・!」と言ったら、「じゃあ、その曲のMetronomは幾つ??」と聞いてきます。

だから私が「どの曲でも、どの作曲家でも、Menuettは、Menuettのrhythmだよ!」と言うと、日本人の音楽家達は、「そんな事言われても、分からない!」と言って怒り出します。

つまり、Menuettを踊った事がない、Menuettの踊りを見た事がないのですよ。

だから、子供のlessonの時に「Polonaisezは足がこうなって、このrhythmで両足が・・・」・・って、軽く飛んで空中で両足をバチバッチっと2,3回、叩き合わせると、「ホ〜!かっこいい!」 と、子供達から拍手喝采となる。

(但し、子供のlessonの時にはね!!)

「まるで、テリー・サラバスみたいだ!」ってね。

私は、禿げてはいないけれどネ!

「彼はギリシャの踊り・・!」「イスラエルの軍隊行進曲は超かっこいい!」そんな話をすると、子供達には大うけするけど、音大生は怒り出すんだな!これが・・・!

「MenuettのMetronomのtempoは幾つだ!!」ってね。

そのくせ、矛盾した事に、練習の時には、「音楽性がなくなるから!」、って言って、絶対にMetronomを使わないのにね!!

昔々、超大手のヴァイオリン教室の関東ブロックの先生が、教室の発表会のVivaldiのオケを聞いて「私は全国の児童orchestraの演奏を聞いて来たのだが、確かに上手い演奏のorchestraは、色々とあったのだが、この教室のオケのノリは何なんだ!どうして、こんなノリで演奏する事が出来るのですか?その秘訣は?」と、質問攻めにされて、困った事があります。

だって、ノリは体感なのですから、言葉で「こうすればノリますよ!」とは、説明出来ないよね。

結論、聴衆に音楽を体感して貰うには、演奏者が体を揺らして、体で音楽を表現しないと、日本人の場合には、その音楽を体感してくれない、・・・と言う事なのですよ。

揺らしが少し、オーバーなのは、聴覚だけではなく、視覚にも訴えないと、日本人は音楽を体では感じてくれないからなのです。

日本人の体内のrhythmには、所詮MenuettやMazurkaのテンポは入っていないからです。

但し、体の「揺らし」のお話は、音楽のお話に、限定されたお話だ、というわけではありません。

総ての舞台芸術に共通する技術であります。

舞台芸術の表現の大きさ(表現のオーバーさ!)・・・というのは、舞台の大きさでその表現のデフォルメの段階が決まります。

私が30年程前に書き下ろした「子供のためのお話集」の中の「甚五郎さんのお話」にも書いてありますが、ある人が娘さんが女らしくないから、玉三郎さんに「女らしさのしぐさを勉強するために弟子入りさせようかな?」と尋ねたという話があります。

玉三郎さんは、「私の女らしさは、舞台用にオーバーにデフォルメされた女らしさなので、本当の日常で真似をするととても奇妙な事になりますよ。」と、答えた、と言う話があります。

勿論、これは歌舞伎での、女性らしさの表現のお話ですが、このお話は、音楽芸術にも共通するのです。

だから、演奏家は表現や強弱、ビブラートに至るまで、30人のサロンコンサート、500人の小ホールのコンサート、2千人の大ホールのコンサートと、その音楽の表現は変えて演奏しなければなりません。

この程度の表現の落差は、私達の教室の子供達も、常にlessonで習っている事なのです。

つまり、次の発表会は小ホールだからとか、オケ教室で30人ぐらいのProbeだから、とか言う具合に会場の広さに応じて表現の幅を変える勉強をしています。

演奏者の演奏するときのmotionの見え方は、演奏する側が一定の幅で演奏していたとしても、会場の大きさで、オーバーに見えたり、小さく見えます。

それがもっとも分かりやすいのは、ピアニストが演奏する時の、手の鍵盤からのあがりぐあいでしょうね。

客席やテレビで見ていると、演奏者が小さく見えてしまうので、手の動きは殆ど見えませんが、手の上がり具合を、Pianoの楽器の位置に目印を見つけてそれに合わせて、より具体的にcheckすると、如何に演奏者はオーバーに手を動かしているのかが分かります。

つまり、全く動いていないように見えても、手や手首がPianoの譜面台の位置までは普通に上がっているのです。

もっとオーバーに手首が上がって動いている時には、演奏者の目の位置や、頭の上の位置まで手が上がって動いています。

それを、実際に真似をして、目の位置、頭の位置まで、動かそうとすると、なかなかそこまで上がら行かないのだよね。

それがプロの技術表現なのです。

追記:

さて、先ほどの音の立ち上がりの話です。

私は弓の使い方を説明する時に、音の立ち上がりと弾く部分、納める部分の三つに分けて説明します。

指揮に関しては、音の立ち上がりの状態と収めの状態を指揮する事になります。

基本的には立ち上がりには、4種類ぐらいのpatternがあります。

ここで「4種類ぐらいの・・」という曖昧な表現をするのは、その4種類のpatternの境界は曲によって微妙に変わるので、決して「**のbow」とかいう風に、はっきりと区別される事はないからです。

弦楽器の音はaccentも何も付かない、本当に基本のべたの弾き方をデタッシェ(detache)といいます。

ただのベタですが、それが意外と難しいのだな。

車の運転も正確なラインを一定の速度で走る事が一番難しいそうです。

ヴァイオリンの演奏もニュートラルな演奏が一番難しいかもね。

次はクリップ。

クリップという言葉はジュリアードのドロシー デュレイ教授が使い始めたようです。

管楽器のタンギングでは「舌つき」と言って、音の立ち上がりを出すために息を溜めてプッツと噴出す奏法がありますが、それに相応して音の立ち上がりを作るのがこのクリップです。

20世紀の初頭の室内楽の演奏家では、この奏法が汚いぐらいまで、オーバ−になりすぎている奏者達もいました。

演奏会場の音の響きの悪さや、録音の機械の悪さにも原因があります。

さすがに今では、上品さの域を越すと顰蹙ものになりますが。

クリップの奏法は弓を弦に貼り付けるようにしておいて、一瞬でロックを解除して奏くという奏法です。

ロックを外した後の音は通常は普通の弓の速さで絞り込んで音を出しますが、baroqueや古典派の奏法では、弓速を思いっきり早くして、一瞬で全弓を90%まで使い切るという奏法があります。

クリップで演奏すると、華奢なbaroquebowでは、弓が折れてしまうことがあるからです。

日本人はそのクリップの後の、一瞬で弓を滑らせて全弓を使い切るというbaroqueや古典派(=所謂、Wien奏法、若しくはMozart奏法??)の奏法が苦手です。

(というか、殆どの日本人の弦楽器奏者はその奏法を知りません。)

「題名のない音楽会」かで、日本人の著名な指揮者が「Wien奏法とは、こんなもんです。」と言って、orchestraの弦楽器の連中に、力任せにギャン!!と一瞬で弓を弾き切る事を、超、乱暴にやっていました。「Wienのホールは、残響が多いので、これでほわ〜ん!とした、Wien独特の音になるのですよ。」と実しやかに解説していました。

いや〜ぁ、日本人の音楽家のlevelの低さは、「筆舌に尽くしがたいものがあるよね!!」

そういやあ、この間、ウィーンフィルが日本に来て演奏していた時にも、ウィーンフィル(正式名称はWiener Philharmoniker、英語ではVienna

Philharmonic Orchestraといいます。)は、相変わらず、ほわ〜ん!と柔らかい音で演奏していたけれどね。その時だけ、NHKのホールが石造りになったのかな??

私達の教室では、子供達が更にその後の収めの部分の残りの10%で、は思いっきり弓の速度を遅くして、余韻を作ります。

私がテクニカル・アコースティックと名づけている教室独自の奏法です。

この演奏法から、更に発展させて、クリップの代わりに、えぐりbowにするとbaroqueや古典派のシンコペションや長い音符の奏法になります。

Beethovenぐらいの時代までは、この奏法を使用します。

時代によって、この音の立ち上がりの、rが変わります。

Beethovenの曲で、sforzandoの記号が書いてあったり、accentの時には、clipを入れて演奏します。

それ以前の古典派の演奏には、clipは使用しないで、押しのaccentを使用します。

baroqueでは、立ち上がりを少し遅くして演奏します。

これは、時代考証です。

Mozarttouchのleggiero奏法と同じで、ロマン派以降の時代になるとこの奏法は次第に使われなくなります。

教室では専科のオーケストラの子供達に徹底的にこの奏法をlectureしているんだよね。

勿論、Vivaldi bowだけの話ではありません。

小学生の間から徹底的にbaroque奏法や純正調のpitch、古典派のarticulationを勉強します。

だからあれだけの少人数で、しかも小学生や中学生を主軸としたstringorchestraででも、(日本人のヴァイオリンやチェロように二胡や馬頭琴のような喉の奥を絞り込んだ音ではなくって)、プロですら驚くような音量が、やわらかい音のまま出るのですよ。

これももう失われた、traditionalの弦楽器の奏法の技術なのかな〜??

いや、そんな事はありません。

奏法のルーツを知る事が、正しい弦楽器の奏法を知る事になるのです。

ルーツが分かれば、「難しい」と思われている弦楽器の奏法もいとも簡単に学び、習得する事が出来ます。

日本人に限らず、音楽家は職人の領域なので、師匠から学んだ知識を否定することはしません。もしそれが、誤った知識による伝承だとしても、絶対に直す事はしないのです。

私達の教室で、折角、1点支持のbowの持ち方を学んでも、世間一般が3点支持ならば、・・・という事です。

指揮の話です。

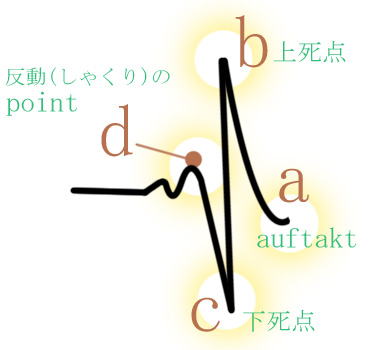

指揮では拍頭をしっかりと出す場合と、拍頭(上死点)や他の死点を作らない柔らかい表現をするための、指揮棒の動きがあります。

しかし、指揮の基本は上死点と下死点をはっきりと表す指揮が正確に出来る事が基本です。

拍頭をしっかり出す指揮の場合のもっとも注意するべき事項は、空中でも必ず同じpoint(場所)に指揮棒をあてていかなければなりません。(あたかも、そこに物があって、それにぶつけているように指揮棒を振るのがコツです。)

カラヤンやカール・ベームのような神様のような指揮者でも、普段のorchestraの練習(指導)の時には、上下だけの指揮(私達は通常そういった指揮の事を「1拍取り」と呼んでいます。

1拍取りでは、しゃくりあげた位置が上死点になります。

つまりC点とB点しかないのです。

先程の車のお話ではありませんが、この何でもない、ただ上下に振るだけの指揮棒の動きですが、これが意外と難しいのですよ。オーケストラを勉強している生徒によく指揮者の代わりにタクト(指揮棒)を振らせて見るのだが、なかなか上手く出来ないのですよね。

手首に力が入っていると、上死点、下死点がはっきりと作れなくなるし、今度、力を抜き過ぎると、上死点、下死点の位置が安定しません。それに何にもまして、BからCへの動き(速度)が一定でないといけません。

それが、やはり指揮に慣れていないと微妙に狂うのですよね。

それに対して演奏者の入りは、勿論、拍頭の前で入る場合と、拍頭に合わせて入る場合と、ぶつかって跳ね上がったpointで合わせる場合があります。この指揮法を業界用語では「しゃくり」といいます。「しゃくりあげた所であわせる」からです。

柔らかな表現の場合には拍頭を作らないので、合わせのeinsatz(指示)は寧ろ、melodieの変わり目とかの所に指示をしなければなりません。その場合には指揮棒だけでは当然表現できない場所も数多く出来てしまいます。だからオケのmemberは指揮者の体のモーショを盗んで入ってきます。弦楽器に堪能な指揮者の場合にはそれこそ、弓の動き(弓を操作する体の動き)を体で表現することもあります。私の場合にも、中級クラスや初級クラスでは、かなりオーバーな体の揺らしをして、弓量が小さく縮こまらないように、子供達にアピールする事もあります。

その割りに痩せないんだよね!

不思議だ!

楽器の入りは何所で入ってくるか?と言う事は、それほど単純ではありません。

早い入りの場合には、楽器は上死点で演奏を始める場合があります。

弦楽器に限らず管楽器ですら、音の立ち上がりは微妙です。弓や息の出始めでまだ音になっていない場所でpointを取るか、それをノイズとして、音が立ち上がった所をpointにするかは、一人一人感覚が違います。ですから、ぴったりと立ち上がりが揃うオケは世界的にも稀なのです。そして更にそれが指揮者の感覚とも合わなければなりません。

右のスコアーは、今回演奏したcorelli=Geminianiのla foliaです。

右のスコアーは、今回演奏したcorelli=Geminianiのla foliaです。

violinのsecondのpartは非常に鋭い引っ掛けの16分音符があります。

secondの奏者達はこの引っ掛けのタイミングを上死点にあわせて演奏します。

他の奏者達は下死点にあわせて演奏します。