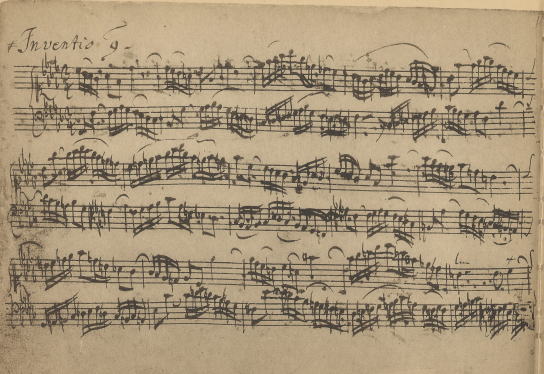

嘨斣偵娭偟偰偼丄偟偭偐傝偲丄slur偑彂偐傟偰偄傞偺偱丄尰戙偺妝晥傪弌斉偡傞恖払傕丄Urtext乮尨揟斉乯偲柫懪偮尷傝丄偦偺slur偑丄擺摼峴偔丄峴偐側偄偵偐偐傢傜偢丄original偺slur傪弲庣偟偰偄傑偡偑丅

丒丒丒偲偄偆帠偱丄懡偔偺峑掶幰払偼丄偙偺嘨斣偺嬋傪彍偄偰偼丄撈帺偺峑掶幰杮恖偺phrasierung偵傛傞slur傪妝晥偵偮偗偰偄傞丅

偟偐偟丄偦偺slur偺偮偗曽偼Bach偺帪戙偺slur偱偼側偔丄偁偔傑偱丄尰戙偺乮摉悽晽偺Piano偺墘憈乯傪懳徾偵偟偨melodie傪昞偡phrasierung偺slur偱偁偭偰丄寛偟偰丄Bach帪戙偺slur偱偼側偄丅

偮傑傝丄Bach偺堄恾偱偁傞丄slur偺夝庍偱偼側偄偺偩丅

偙偺嘨斣偺inventio偵晅偗傜傟偨slur傪尒傞偲丄偦偺slur偺堄枴偑暘偐傞傛偆偵丄Bach偺帪戙丄埥偄偼丄屆揟攈偺Haydn傗Mozart偵帄傞枠偺帪戙偺slur偼丄尰戙偺傛偆側melodie偺嬫愗傝傪帵偡phrase偺slur偱偼側偔丄Motiv偵懳偡傞articulation傗Agogik傪昞傢偡偨傔偺丄尫妝婍偺bowing傪昞偡bowslur偱偁傞偲偄偆帠偱偁偭偨丅

摉慠丄摨偠Bach偺嶌昳偱傕丄Cembalo偺偨傔偺嶌昳傗丄懠偺妝婍偱傕丄solocello偺偨傔偺suite傗丄soloviolin偺偨傔偺suite偼丄偙偺嘨斣偲摨偠傛偆偵丄bowslur傪巊梡偟偰偄傞丅

偙偺嘨斣偺Inventio偲摨偠傛偆偵丄bow乮媩乯傪巊梡偟偰丄墘憈偡傞傢偗偱偼側偄Cembalo偺嬋偵懳偟偰傕丄Bach偼丄bowing傪昞偡偨傔偺bowslur傪articulation乮Agogik乯偲偟偰丄梫媮偟偰偄傞偺偱偁傞丅

摉慠丄乽偱偼偳偺傛偆偵丄偙偺bowslur傪墘憈偡傟偽傛偄偺偐丠乿偲偄偆榖偵側偭偰偔傞偺偩偑丄偦偙偱傕丄擔杮恖摿桳偺姩堘偄偑婲偙偭偰棃傞丅

偦傟偼丄擔杮恖偺壓庤側violin偺妛廗幰偑堷偒婲偙偡bow偺岆偭偨巊梡曽偐傜棃傞姩堘偄偱偁傞丅

偦傟偼丄媩偺攝暘偱偁傞偑丄侾彫愡栚偺摢偺壒侾俇暘壒晞侾屄偺down偺媩偵懳偟偰丄巆傝偺侾俇暘壒晞俆屄偺倳倫bow偵傛傞丄壒偺嫮偝偺姩堘偄偱偁傞丅偮傑傝丄侾丗俆偺攝暘偱媩偺攝暘偑側偝傟傞偺偱丄摢偺F仈偺壒偑師偺俆屄偺壒偺壒検偵懳偟偰丄俆攞傕嫮偔側傜側偗傟偽側傜側偄偲偡傞姩堘偄偱偁傞丅

媩検偲壒検偼柍娭學偱側偗傟偽側傜側偄偺偩偑丄擔杮恖偵偼丄偦偺堄枴偑拞乆棟夝弌棃側偄丅

偙傟偼丄栜榑丄擔杮恖偑尫妝婍偵懳偟偰柍抦偱偁傞帠偵尨場偑偁傞偺偩偑丄偦傟埲忋偵rhythm偵懳偟偰偺姶惈偺堘偄傕偁傞丅

儓乕儘僢僷恖偺壒妝偼丄婎杮揑偵俁攺巕偵偁傞偺偵懳偟偰丄婎杮揑偵俀攺巕偺壒妝偟偐丄柍偐偭偨擔杮恖偺rhythm偵懳偟偰偺崙柉惈偺堘偄偵傕傛傞丅

傢偞傢偞丄嶰埵堦懱傪堷偒崌偄偵弌偝側偔偰傕丄儓乕儘僢僷偺恖払偼丄梒偄帪偐傜俁攺巕偺撈摿偺rhythm偱堢偭偰棃傞丅

擔杮偺杶梮傝傗柉梬摍偑慡偰丄俀攺巕丄係攺巕側偺偵懳偟偰丄儓乕儘僢僷偺梮傝傗柉梬偼丄俁攺巕偑婎杮偵側傞丅俀攺巕偼丄孯戉偺峴恑嬋摍偲丄媡偵彮側偄丅

俀攺巕偺嬋偟偐側偄擔杮偲偼僄儔偄堘偄偱偁傞丅

儓乕儘僢僷偺僟儞僗偺嬋偼婎杮俁攺巕偱偁傞丅栜榑丄嫮丄庛丄庛偲偄偆俁攺巕偺rhythm偱偁傞丅

偟偐偟丄尫妝婍偺応崌偵偼丄帪偲偟偰偦偺rhythm偼丄俀丗侾偲偄偆媩偺媩検攝暘偵傛偭偰昞尰偝傟傞丅

嫮偺攺偺俀偵懳偟偰丄庛偺攺偺侾偺媩検攝暘偱偁傞丅僪僀僣恖乮儓乕儘僢僷恖乯偵偼嬌晛捠偺偙偺媩検攝暘偑丄擔杮恖偵偼拞乆弌棃側偄丒丒丒偲偄偆傛傝傕丄姶偠側偄偺偩傛丅偦偺Agogik傪丒丒丒丅

忋婰偺嬋偼丄傛偔抦傜傟偨弶曕偺嫵嵽偱偁傞Hohmann嫵懃杮偺侾姫偺拞偺嬋偱偁傞丅

偙偺嬋偺媄弍level傪僺傾僲偲斾妑偡傞偲丄偪傚偆偳Beyer嫵懃杮偺弶曕偺level偺嬋偲摨偠level偵側傞偺偩偑丄忋婰偵弎傋偨挿偄嫮攺偵懳偟偰丄抁偄庛攺偺媩巊偄偺嬋偑丄弶曕偺弶曕偱偁傞偵傕娭傢傜偢丄晛捠偵巊梡偝傟偰偄傞偺偩傛丅

bow乮媩検攝暘乯偵傛偭偰弌偰棃傞壒偺嫮偝偲丄偙偺嬋偺杮棃偺嫮庛偱偁傞壒検偺堘偄丄丒丒丒rhythm偺姶妎乮bow偺Technik偺姶妎乯偼丄搶梞恖偵偼側偄偺偩傛偹丅

尫妝婍傪妛傇惗搆払傕丄嵟弶偐傜偦偆偄偭偨姶妎偱媩検攝暘傪妛傇偲丄Inventio嘨斣偺侾丗俆乮両乯偺媩検攝暘偱傕丄Cembalo偺傛偆偵丄慡偔嬒摍側壒検偱墘憈偡傞帠偑弌棃傞丅

巹払偺嫵幒偺惗搆払偵偲偭偰偼丄壗偺栤戣傕側偄俁攺巕偺媩検攝暘偺Technik側偺偩偑丄偦傟傪尫妝婍傪妛傃巒傔偨帪偺弶曕偺抜奒偱丄偪傖傫偲妛傫偱偄側偄偲丄旕忢偵擄偟偄墘憈朄偲側偭偰偟傑偆丅

俁攺巕偲偄偆傕偺偼丄尦棃擔杮恖偺惗偒偰偒偨楌巎偺拞偱偼懚嵼偟側偄攺巕偱偁傞丅

偩偐傜丄偙偺儓乕儘僢僷恖偵偲偭偰偼丄側傫偱傕側偄俁攺巕偺bowTechnik偑丄堦斒偺擔杮恖偺尫妝婍傪墘憈偡傞恖払偵偲偭偰偼丄帄擄偺嬈偵側偭偰偟傑偆偺偩丅

Beyer嫵懃杮偱傕丄斾妑揑側弶曕偺抜奒偱丄俁攺巕偲俇攺巕偺堘偄偺壽戣偑弌偰棃傞丅

偦傟傪惓偟偔巜摫偟偰偄傞愭惗傪丄巹偼尒偨偙偲偑側偄丅

巹払偺嫵幒偱偼Cembalo傪妛傇惗搆偼丄戞擇妝婍偲偟偰丄尫妝婍偺墘憈傕弌棃傞暘偗側偺偱丄偙偺嘨斣偺image偼側傫偺堘榓姶傕側偔棟夝弌棃傞偟丄墘憈偡傞偙偲傕弌棃傞丅

偟偐偟丄尫妝婍傪妛傫偩偙偲偺側偄Cembalist払偵偲偭偰偼丄懡暘偙偺bowslur偺image傪丄Cembalo偱墘憈偡傞帠偼晄壜擻偱偁傠偆丅

偟偐偟丄偙偺bowslur偺image偑側偄丒丒丒偲偄偆帠偼丄Bach埲崀偺嶌昳傪妛傇帪偵丄偦傟傕丄摿偵屆揟攈偺嶌嬋壠偺sonatine傗sonate摍偺嬋傪曌嫮偡傞帪偵丄抳柦揑側傕偺偵側偭偰偟傑偆丅

乮屻弎偡傞傛偆偵丄偙偺Inventio嘨偵尒傜傟傞slur偼丄Bach偺撈帺偺乮撈傝傛偑傝偺乯slur偺巊梡朄偱偼側偄丅

屆揟攈偺嶌嬋壠払丄Bach埲崀偺嶌嬋壠偺Haydn傗Mozart丄埥偄偼Stamitz摍乆偺丄屆揟攈偺帪戙偺嶌嬋壠払傕丄Bach摨條偵尫妝婍偺bowing偵傛傞bowslur傪forte-piano偵懳偟偰傕梡偄偰偄偨偺偩偐傜丄偦偺bowslur偺曽偑standard偩偭偨偺偩傛丒丒丒両乯

偮傑傝丄偙傫偵偪丄弌斉偝傟偨強堗丄峑掶斉偺妝晥偺slur偼丄壒検傪桪愭偟偨尫妝婍偺摿惈偲丄melodie偺壧偄崬傒傪嵟戝偵堷偒弌偡偨傔偺丄phrase偺slur偑梡偄傜傟傞偨傔偵丄baroque傗屆揟攈偺帪戙偺丄articulation傗Agogik傪昞偡偨傔偺bowslur偲偼丄slur偦偺傕偺偺堄枴傗峫偊曽偑崻杮揑偵堎側傞丅

偮傑傝丄暿偺師尦偺夝庍偲側傞丅

愭傎偳傕弎傋偨傛偆偵丄巹偺Piano偺惗搆払偼丄杦偳偺惗搆偑尫妝婍傪墘憈弌棃傞偺偱丄偙偺Bach傗丄Haydn丄Mozart偺bowslur偵懳偟偰偺堘榓姶傪帩偨側偄丅

尫妝婍偺憈幰偵偲偭偰偼丄bowslur偼摉偨傝慜偺擔忢揑側slur偵夁偓側偄偐傜偱偁傞丅

媡偺尵偄曽傪偡傟偽丄僺傾僲傪儔僀僼儚乕僋偵偟偦偆側惗搆払偵偼丄昁恵偺戞擇妝婍偲偟偰丄尫妝婍傪妛偽偣偰偄傞偐傜丄屆揟攈偺sonate傗sonatine偺墘憈偑栤戣側偔弌棃傞丅

尰幚偵丄崱偙偺嘨斣偺Inventio傪僺傾僲偱丄曌嫮拞偺尫妝婍偺丄乮栜榑丄嘨斣偩偗偱偼側偔丄暋悢偺Inventio傪摨帪偵妛廗偟偰偼偄傞偺偩偑丒丒乯惗搆偵丄乽偙偺slur偼偳偆巚偆丠乿偲幙栤偟偨傜丄乽偨偩偺bowslur偱偟傚偆丠両乿偲偄偆摎偊偑曉偭偰棃偨丅

尫妝婍偺惗搆偵偼丄偙偺slur偼摉偨傝慜偵側傞偺偼丄摉偨傝慜偺偙傫偙傫偪偒側偺偩傛丅

傾僴僴僢両

壓偵婰嵹偝傟偰偄傞Inventio偼丄Hans Bischoff斉偺晥柺偱偁傞丅

偙偺嬋偵婰嵹偝傟偰偄傞melodie偺slur乮phrase傪昞偡slur丂phrasierung乯偼丄旕忢偵堦斒揑側傕偺偱偁傞丅