その先生は「Beyerぐらいなら、構造分析などしなくても、3,4回も練習すれば、覚えられますよ。」

と言って構造分析を生徒の前でする事を拒んだ。

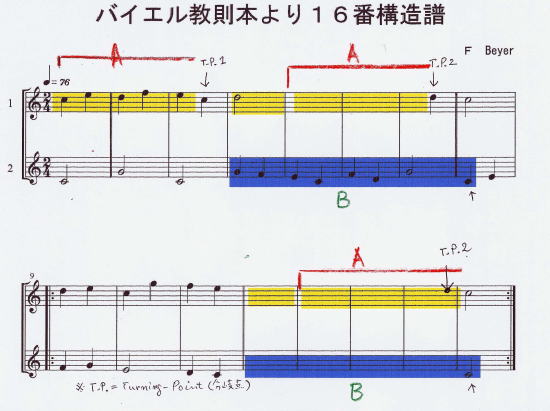

幾ら、Beyer教則本がABAで出来ているからとって、子供に構造分析的に直ぐに覚えられるわけではない。

要するにめんどくさいんだね。

その先生に「Beyerは、必ず全曲暗譜してください。暗譜しないと、生徒の手の型や指使い等のcheckが出来ませんよ。」と言ったら、「Beyerは106曲もあるので、とても覚えられません。」と来た。

だから「Beyerの曲が106曲あったとしても、音符の数は、Chopinのバラード1曲分に使用された音符の数にも満たないでしょう?」と言ったのだが、納得しなかった。

発表会の前日に、突然、先生からオケに参加するように言われた生徒が、寝っころがって譜面を「フン、フン」と言いながら、読んでいて、(一度も楽器を弾かないままに)当日、暗譜でノンミスで演奏しているのを見て、その生徒のお母様もPianoの先生をしているで、「私にはあの真似だけは出来ないわ!」と驚嘆されていました。

Beyerの単純な構造分析的記憶法が、積もり積もると、人のレッスンを見ているだけでその曲が弾けたり、譜面だけで暗譜して演奏出来たり、と言う事が当たり前に出来るようになるのだが、人は出来る人をうらやましがるだけで、初歩の初歩を練習を積み重ねる事はしない。

「Niveauについて」

発表会を一月後に控えた頃、若い先生から、「生徒が曲を暗譜して、間違えなく弾けるようになったので、これ以上指導することがなくなったので、合格にしてよいか?」という相談を受けて、先生に対して大説教をしたことがある。

私は自分の生徒には「暗譜が完璧に出来て、正しいtempoで、正しい強弱をつけて弾けるようになってから、初めてlessonが始まる。」と常日頃から教えているからだ。

つまり音楽はただ単に機械的に弾ければよいというわけではない。音楽とは「表現」なのである。上手に表現するには、その前にPianoが楽に弾けるようになっていないと、なかなか上手には表現の演奏が出来ない。

どういう音で、どういう揺らしで、どういうtouchで、両手のバランスは、手の動きは、姿勢体重の移動は、そういったすべての要素を上手くコントロールできるようになったときに、初めて音楽表現が上手く行く。Pianoの技術が向上して、ChopinやDebussy等の作曲家の曲を演奏出来るようになったときに、その音楽を上手に演奏していくためには、Beyerの60番ぐらい以降の曲では、「音楽表現」という課題を盛り込んで、教材を指導していかなければならないのである。

つまり、指導者がBeyerやBurgmuller等の教材を指導するとき、ただ単に「間違えなければよい。」

「曲を覚えて、暗譜で弾ければよい。」といった低levelの水準で指導していると、生徒を何年指導していようと、生徒が上手になることはないのだ。

どんな易しい簡単な技術levelの曲であったとしても、そこにNiveauを追求する事がなければ、子供はすくすくと伸びることはないのだ。

発表会とか、コンクールとか、があるから、それを目的として生徒に水準を求めていくことも、一つの方法ではある。しかし、本当は、普段の何気ないlessonの中で、常に生徒の目標とする曲の合格の最低ラインの水準を引き上げる事、そしてその引き上げられた水準を常にキープさせることが、子供を一番早く上達させる方法である。

こういう風にいうと、全ての曲をそういう風に、事細かく指導しなければならないように思い込んでしまって、「大変だ!」と大騒ぎする先生達がよくいる。

しかし、子供達がある曲を自分の力で正しく演奏出来るようになると、子供達は次の曲からはその水準までは、自分だけで(先生の力を借りなくても)持っていくことが出来るようになる。

それを子供達の身に付いたNiveauと言う。

だから先生はその次のstepから指導出来るのである。だから、生徒が上達すればするほど、先生は指導が楽になる・・・・と言うよりも、別の問題を指導しなければならないのだがね。(初歩の指導はなくなると言う意味)

しかし、もし指導する先生の目標が「間違いなくて弾けるようにすること」であったなら、子供達はlessonを受けて、先生の手助けを受けて初めて、やっと間違えなく弾けるようになる。

子供のNiveauは先生の持っている教材研究の力(水準)で決まるのである。

生徒が曲を間違えないで、弾いたから、指導する事がもうないと思うのならば、ピアノを指導すべきではない。例えどの水準であったとしても、教える事がなくなったら、その時点で指導者である事はやめるべきである。

2009年7月1日脱稿

東京 江古田の 寓居

一静庵 庵主

一 静 庵 寂 鬱

拝

[1] もう、30年近くも前の事になるのだが、今も有名な音楽コンクールを主催している人と、Beyer教則本の優位性について話したことがある。(その人は有名なBeyer批判論者だったからだ。)その時にはその人は私がBeyer教則本の擁護者と言う事を聞いた段階で、頭から古いtypeの先生と言う事で馬鹿にして、最初から私のBeyerについての話を全く聞こうとはせず、まあ、その先生としては精一杯の好意なのだろうが、「自分が刊行しているピアノの先生に向けての冊子があるので、それにBeyer教則本のmanualを載せてみたら?」と言う話を受けた。勿論、原稿料はなしで・・だそうな! 勿論、断ったけれどね。 つまりその先生に限らず、日本人のソフトに関しての意識はその程度なんだよね! 文化というものを大切にしない国民の意識は・・・!

[2] もっとも、私達の教室では先生方にもっと古い時代の音楽、BiberやSweelinckなどの多くの作曲家の作品を研究させて、多くの演奏会でCembaloやbaroqueviolinなどで演奏させている。古きを知る事が、今を知ることだからである。それは過去の偉大な作曲家達が(Bachを初めとして、List やBrahmsやSaint-saens等が)過去の作曲家の優れた研究者である事を知るとよい。BrahmsはCouperinのPieces de Clavecinの校訂者で知られているし、ListはBachの初めての作品番号の校訂者であったという事も知られている。所謂、BWV(Bach Werk Verzeichnisバッハ作品目録)を作った初回の研究者の一人でもあったのだ。 Saint-saensはRameauの研究者、校訂者でもあるんだよ。枚挙に暇がないとはこの事かな?少なくとも彼らは過去の作曲家の誰に対しても古臭いという言葉は使わなかったのだよね。

[3] 下記の文章はピアニスト神谷郁代さんのエッセイ「生きているピアノ」(東京音楽社)からの抜粋である。

「ところで最近、小曲の中にも、それから子供達が、毎日練習する練習曲の中にも、素晴らしい曲があることに改めて気がついた。それらはBeyer、Burgmuller、Czernyなどの中にあり、短い曲では数小節、長い曲でも数ページなのであるが、珠玉のように輝いている。」

[4] 勿論、「どの段階で・・」という判断基準は、子供の技術上のlevelによって変わる。ここでのお話は、まだPianoを学び始めたばかりの初心者に対して、(Beyerの前半のlevel)お話をしている。このお話の最後のページに同じBeyerでも、後半のlevelの生徒に対しての、もう少し高度なgradeの曲の合格ラインについて述べている。

「Niveauについて」 参照

[5] 私がよく生徒に冗談で言う言葉がある。

「ChopinのEtudeだって、ゆっくり弾けばBeyerと同じlevelになるのだよ。」

[6] 先日、他の用事で近所の楽器店に行って、何気なく本を手に取ったら、非常によい本にめぐりあえた。「これで納得!よくわかる音楽用語のはなし」全音楽譜出版社 勿論、まだよく目を通したわけではないが、私がいつも生徒に話ていた事が多く書いてある。

[7] ちなみに、Beyerの学び初めの段階では、Metronomのtempoを指定してlessonをするのは困難である。Metronomの使い方は、それなりにちゃんと指導しなければならないからである。日本の音楽大学の学生達も一度もMetronomを使用した経験が全くない生徒も多く見受けられ、そういった生徒はMetronomにtempoを合わせることが全く出来ない。ましてや、Pianoを学び始めの子供にとっては、Metronomにあわせられなくとも、至極当たり前のことである。そのためにそういったPianoを学び始めの子供達のtempoの設定は、一つのフレーズを一息で歌えるtempoとすればよい。(初歩の間はPianoを弾きながら、右手や左手を歌わせる指導をするとよい。)Beyer教則本では、基本の4小節がone phraseである。例外的には30番、46番や等のauftaktのphraseに限定されている。

[8] このBeyer(1803~1863)教則本が書かれた時代は、非常に軽いleggierotouchのsingleactionのforte-pianoから、現代の非常に重たいdoubleactionのPianoに移行する時代でもあった。Chopinが好んで弾いていたプレイエルピアノも、現代風なdoubleactionではなく、touchの非常に軽いsingleactionのforte-pianoであった。

Beyerが教則本を作った時代はどの時代であったかは、知る由もないが、いずれにしても、過渡期のdouble actionのPianoは現代のグランドピアノとは違って、touchもまだ非常に軽やかで子供が弾いたとしても、そんなに無理はなかったと思われるのであるが、現代のGrand Pianoでは体重や筋力の足りない小さな子供が演奏するのは、殆ど不可能に近い。