勿論、これは私の自由なarrangeに過ぎないので、色々と演奏者毎に自分の即興を繰り広げれば良いのです。

このornament譜は、私のbaroque音楽研究の中でも、最も古い時代に属する作品になります。

私がまだ、日本の音楽大学の学生であった頃、アントン・ハイラーの見事なornament奏法に感化されて、チェンバロ独奏用に作った、所謂、リアリザツィオン譜です。

私が自分の勉強のために、音楽大学にチェンバロ科を作って、その最初の学生になった、・・という頃の作品です。

通常、Bachの殆んどの作品でも、前奏曲とフーガは同じ長さと規模を持っています。

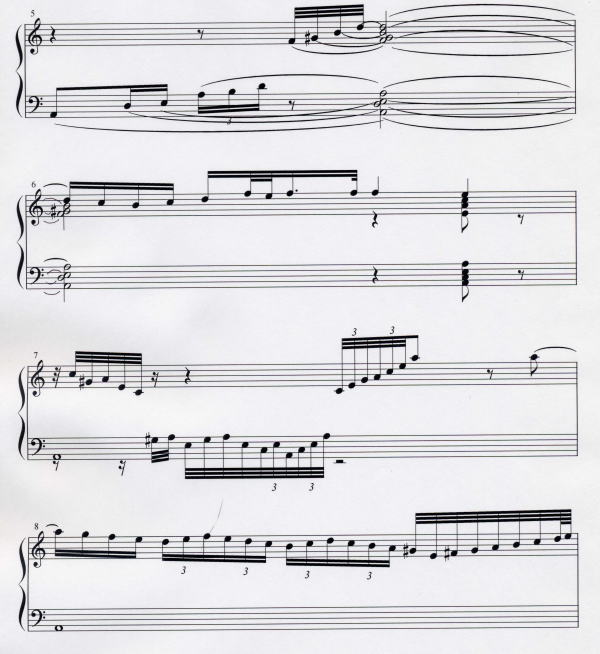

この作品の前奏曲はアルペジオで楽譜通りに弾くということではなく、楽譜の示唆する和音の響きを感じながら自由に即興をするということなのです。

Bachのpreludeの、私の自由なornament譜の完全な形の譜面での演奏は、1996年の3月10日の芦塚音楽研究所、千葉教室の発表会で、千葉県浦安市文化会館小ホールで、中学1年生の女の子が演奏しています。

参考までに:

厳島慧ちゃん(中1)の演奏です。You Tubeにupしておきます。

こんにちでは、即興演奏等というと、大変難しい事のように感じてしまいますが、baroqueの時代に限らず、古典派やロマン派の時代においても、自由な即興は、普通に行われていて、そんなに珍しいものではなかったのです。

という事で、ヘンデルのオルガンコンチェルトなどに見受けられるように、1楽章と3楽章だけが書かれていて、Ⅱ楽章は全く作曲されていないか、さもなければ、和音が二つ書いてあったりするだけで(殆んどの場合がフリギア終止や半終止になっている。)、演奏家の自由な即興に任されていて、最後に指定されたコードの中に入っていけばよいのである。

今は亡き即興演奏の名手であるカール・リヒター教授の演奏などで、Händelのorgelconcertoの巧みな即興を聞くことが出来る。

![]()

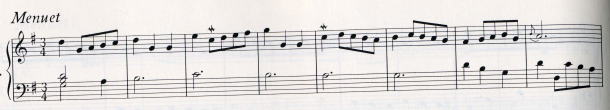

また当時はそういった技術を習得させるための教科書的な作品もたくさん書かれた。テレマンのチェンバロの為の「ファンタジー」は楽譜では2声で書かれている楽譜を内声充填して厚みを持たせて演奏するための教科書として書かれている。私がドイツに留学していた時「フリーデマン」というトーキーになったばかりの頃の(言わずもがな白黒の)古い映画を見に行った。Bachの息子の物語である。その中の一シーンであるが、誰もが弾くかの有名なBachのメヌエット ト長調を、貴族の令嬢がフリーデマンからレッスンを受けるシーンがあった。

令嬢が楽譜通りに可愛らしく弾き出すと、フリーデマンが「いや、そうじゃありません。」といって内声を加えて重厚に弾き始めた。ただの音楽映画であったとしても、バロック時代の即興を伴う演奏のスタイルが正しく描かれていることに、やはりドイツの伝統の重みのようなものを感じた。

映画自体のストーリーは放蕩息子の物語で、映画を見に来ていた老人夫婦が画面に引き込まれるようにして、おろろんおろろん、泣いていたのがとても強烈な印象だった。

またバロック時代のヴァイオリンやフルートなどのソナタや小品などは殆どがチェロかガンバなどのパートとして、2声で書かれていた。それは伴奏をする楽器が必ずしもチェンバロとは限らず、リュートなどの楽器で伴奏されることも多かったからであって、それが(そういう風に書かれると言う事が)一つの慣習となっていたからである。