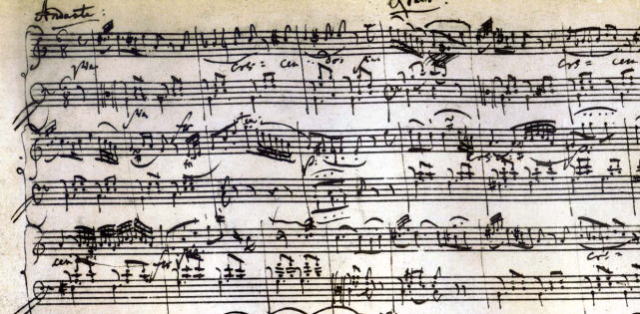

モーツアルト ロンド イ短調

オーナメントや即興演奏、あるいは通奏低音などの勉強のためには、基礎知識として和声の完全な習得が必要である。和声の完全な理解の上に即興演奏や通奏低音などを正しく演奏することができる。

またチェンバロには、チェンバロ独自の奏法がある。レガートシモ奏法(オルガン奏法とも呼ばれる)やフィンガー・レガート(或いはフィンガー・ペダル)などのさまざまな奏法にも熟達しなければならない。

又、BachのFugaなどの対位法を駆使した、ポリフォニーの作品を演奏するためには、楽曲分析から導き出されたアゴーギグによる弾き分けが大切である。

チェンバロのタッチについては今回は全く触れていません。

私がまだ幼い頃【高校生の頃の話ですが)チェンバリストとして、神様のような存在であった、ワンダ ランドフスカのチェンバロを弾いている写真を見て鷲が獲物に襲い掛かるような手と、魔女のような鉤鼻を見て驚いた事があります。「何でこんな手をするんだろう?」素朴に疑問を感じていました。音楽大学に入学してオルガンの友人が出来、練習などにもたちあうようになって、しかも私自身が親しいチェンバロの先生と大学にチェンバロ科を作ったりして、ちゃっかりとチェンバロ科の第一期生になったりして、実際にパイプオルガンやコンサートチェンバロに触れる機会が出来て、ワンダ ランドフスカの手の形の謎が解けました。つまりチェンバロは8フィートだけでは、フェザー・タッチとでも言うように微妙で軽いのですが、バロックでも8,8,4、(モダンの場合には8,4、の上鍵盤と8,16の下鍵盤を)コッペル(カプラー)といいますが、下の鍵盤を弾くと上の鍵盤が同期して下がります。特にモダンの16フィーとが入ると非常に重くなってゆっくり弾こうものなら、「ジャン」と鳴らなければならないチェンバロの音が、「ジャ、ジャ、ジャララン」とばらばらになってしまうのです。オルガンの場合にはコッペルが二つの鍵盤ではなく、更に三つ、四つ、NHKや目白のカテドラル、音楽学校の大オルガンでは5段、外国に行くとさらに6段のものもあります。ですから、鍵盤を押すという作業も大変な力がいることになります。もっとも、そのつもりで一段を弾いたら今度は軽すぎてずっこけますが・・。

と言うわけでチェンバロのタッチがピアノとは如何に違うかという事は、朧気ながらでもご理解していただけたとおもいますが。

バロックを勉強する上での基本のきほんである、バッハのインヴェンションですら正しく(せめて譜面通りに弾いている)学んでいる生徒を見たことはありません。悲しむべきことです。そういったことについてはまた次回にほかのページでお話しすることにします。

参考までに

芦塚音楽研究所のトップ・ページに流れているH PurcellのRondeau 二短調の装飾譜をupしておきます。