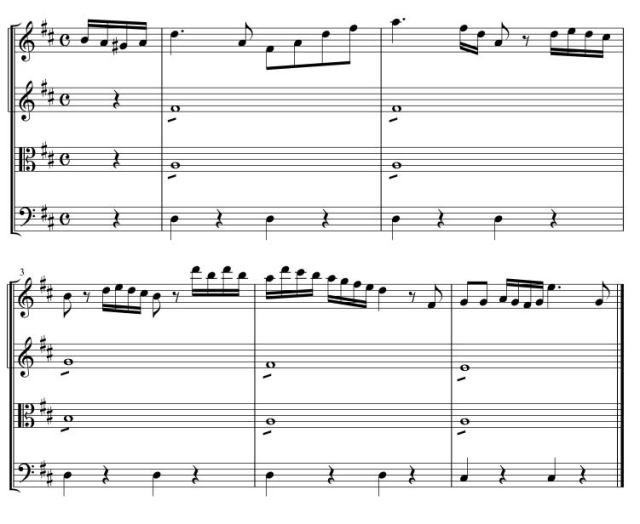

上は弦楽Quartettのarrangeでしたが、下は弦楽trioのarrangeです。

弦楽器の場合には、こういった同音連打は、左手のpositionはそのままで、動かないので、右手のfingerbowだけでleggieroで演奏するので、非常に簡単で軽やかな感じに演奏出来ます。

それをそのままPianoにtransposeすると、左手の手首が硬直してしまい、ぎこちない動きになってしまいます。

だから、左手のbeatを活かして、しかもBasのcelloのpartも活かして、Alberti-Basで演奏します。

Basのpartは、celloのimageで少し長めにsostenutoで演奏します。

たった、それだけを気をつけるだけで、恰もorchestraのように聴こえるようになります。

古典派の奏法はそういったkleinigkeitの積み重ねで演奏するのです。

古典派の奏法に関して、その曲から、一つ一つの奏法を解説lectureする事は、思いの外大変です。

つまり、当時の慣習なので、説明に限がないからです。

唯、何度もお話をするように、その奏法は、当時の弦楽器の演奏方に過ぎません。

ですから、無制限にあるように見える古典派の奏法も、弦楽器の人達にとっては、結構当たり前の奏法である場合が多いのです。

ヨーロッパでは現在でも、pianistはviolinの奏者も兼ねる場合が多いのです。

歴代の作曲家達も、色々な楽器を演奏出来ました。

Mozartは当代随一のpianistであったと同時に、violinistでもありましたし、Haydnは室内楽の1stviolinを受け持っていましたし、Beethovenも、幼年時代には、呑んだくれの父親の代わりに、orchestraでviolinを演奏していました。

それはSchubertも同様です。

まあ、そうでなければ、あれだけの曲は書けないよね。

例外中の例外であるChopinとSchumannが、Pianoしか演奏出来なかったので、一般的には、それが当たり前のように、(日本では)思われるようになりました。

でも、Chopin、Schumann以後の作曲家達も、色々な楽器が演奏出来るのが普通なのですよ。

ヨーロッパではそれが当たり前なのです。

100年の歴史しかない日本と、500年以上の歴史のあるヨーロッパとの文化の違いなのでしょうね。