このClementiの演奏法の解説は、古典派の曲をその時代の様式で演奏するためのmanualです。

つまり、何度も繰り返してお話しているように、色々と、細かい演奏の指示をしたとしても、それは、その曲に対しての固有の演奏指示ではなく、他の曲、他のgenreの曲や他の作曲家達の作品にも共通する演奏指示になります。

つまり、そういった音型の場所では、必ず同じように演奏するからです。

逆の言い方をすると、sonatine等の曲で、丁寧に、古典派の奏法の勉強をしておくと、古典派の曲はどの曲でもちゃんと演奏出来るという事になります。

前回の発表会の後で、orchestraと室内楽の申し込みで、中、高生の生徒の父兄が、「専科のorchestraがあるのなら、orchestraは申込みますが、年少、年中orchestraだけなら、室内楽だけにします。」というお話がありました。

塾や学校教育なら、そのお話も成り立ちますが、事、音楽に関してはそれは有り得ないのです。

もっとも、音楽大学でも、上級の生徒になると演奏の難しい曲を学習するが要求されるので、academismの世界では共通の認識なのでしょうが、職人の世界ではそれは、成り立たないのですよ。

職人の世界では、難しい曲を弾ける・・という事は何の意味もありません。

寧ろ、どんな簡単な曲でも、難しい曲でも、簡単に弾ける・・という事が、絶対条件なのです。

音大生や音楽家の卵達は、初歩の曲を馬鹿にして、真面目に勉強をしません。

Diabelliや、それこそClementiのsonatine等は、練習する事すらなく、初見で弾いて来るでしょうね。

でも、超簡単な初心者の曲だとしても「BachのMenuetのような」簡単な曲でもCDに録音して世界にappealしようとすると、何時間練習しても、満足の出来る演奏が出来る事はないのです。

Diabelliや、Clementiのsonatineを、「こういう風にちゃんと演奏してください。」と、必要最小限の演奏法を説明すると、「えっ!!そんなに難しいのか??」と驚いてしまいます。

曲が単純で簡単だから、易しい分けではなく、曲が複雑で難しいから、弾く事が難しい分けではなのです。

難しい曲も簡単な曲も、曲は同じなのですよ。

そこの所が一般の人達には分からない・・・、一般の人なら、未だ辛抱出来るのだが、音楽家達にも分からないのだから、始末に悪いのですよ。

困った!!困った!!

Pianoの生徒達の場合には、結構、見た事のない、難しい奏法が出てくるのかも知れませんが、教室の生徒達のように、弦楽器の奏法に熟達していると、Pianoの演奏になった場合でも、その奏法は、普通に理解出来ます。

ただ、それなりの問題もあります。

それは、殆どの奏法が、伝承によって演奏されているので、奏法に名前が付いていない場合も多いのです。

その一例なのですが、一般的には、「Wien奏法」とか呼ばれているwien-philの演奏する独特の奏法です。

その奏法は、別の言い方では、Mozart奏法と呼ばれる事もありますし、Vivaldi等のbaroque奏法と呼ばれる事もあります。

(但し、Vivaldi時代のbaroque奏法は、間違えた理解です。)

その色々な言われ方をする奏法は、実は、古い古典派の奏法がそのまま伝承されて残いて、そういう呼び方をされているのです。

私がよく、古い江戸時代の本を読むと、(江戸時代の古い本と言っても、詩歌管弦の本ではなく、江戸小話等のたのしい本です。)よく出て来る江戸言葉が、今は、地方の方言等で残っている場合が多く見受けられます。

方言と呼ばれる言葉の多くが、江戸言葉と呼ばれるものは、実は江戸時代の古い言葉である場合が多いのです。

例えば、私達、九州人は、箒で掃除をする事を「はわく!」と言います。

昔は、よく「そこを、はわいといて!!」と言って、周りの人から笑われました。

しかし、古文では、江戸の人達の会話(所謂、江戸言葉)でも、よく「はわく!」という言葉を使っていました。

その江戸言葉が今では地方に方言として残っているのです。

「はく!」とは、「葉わく」の省略形なのですよ。つまり、葉っぱを、かき分けるという意味から、誕生した言葉なのです。

語源の意味をちゃんと知っていると、その言葉の本来の意味が分かります。

九州の方言で、女性の陰部を表す「ボボジョ」と言う言葉がありますが、江戸時代の小話の本を読むと、卑猥な江戸の小話ではその言葉が連発されています。

baroque時代から伝わって来ている弦楽器の奏法の本来の意味を知ると、弦楽器以外の楽器である、Cembaloやforte-pianoのarticulationの意味が理解出来るという事なのです。

譜例:Mozart Pianosonate K.333 B Dur 一楽章冒頭

勿論、このauftaktの装飾音はappoggiatura(長前打音)なので、そのまま16分音符になります。

この16分音符のauftaktにarticulationを付けるとすれば、どのようなarticulationが考えられるでしょうか??

violinのarticulationだとしても、1小節目の3,4拍のD⇒G⇒Dがauftaktでupbowになるので、その前の(C、B♭、B♭)をどういうarticulationにするかは問題です。それによって、次のどのarticulationにするかが自動的に決まります。

「a.」は、出版されている楽譜では、一番多いpatternなのですが、その次に多いpatternが「b.」です。

「b.」16分音符2個目のslur+staccatoは、楽典的には、mezzo・staccatoになりますが、次のstaccatoと同じleggieroで演奏しなければなりません。

staccatoに拘ってしまって、3,4拍目のstaccatoをメチャクチャ鋭く弾かせている指導者もいるので、困ります。

violin的には、bowの問題もあるので、「d.」か「e.」がbesser(より良い)なのですが、「b.」も3個のstaccatoが統一して演奏出来れば、そんなに悪い演奏ではありません。

「悪くは・・」と言うのは、総て間違いではないからです。

これは解釈の問題でもあり、趣味の範囲かも知れません。

「e.」と「f.」は、同じように見えるかも知れませんが、violin的には、全く別表現になります。

「f.」は、mezzo・staccatoではなく、staccatoになります。

staccatoの点(punkt)が、slurの上に書いてあるからです。

ちなみに、finaleでは「f.」のstaccatoは入力出来ません。どのように入力しても「e.」のように、入力されてしまいます。

finaleに、その設定はないのです。

だから、finaleはClassicの音楽の入力ソフトではないのですよ。

Classicの音楽のためには入力出来ない事が多すぎます。

Mozartの例で説明したように、本来的には、このauftaktの部分は、総ての16分音符をleggieroで演奏するのが通常でしょう。

だから、上記の例は、slurの位置ではなく、slur無しの演奏の方が、当たり前かも知れません。

Pianoの楽譜では、そういう風に書かれている方が一般的であり、一番多い奏法なのです。

しかし、Mozartのトルコ行進曲の冒頭のように、aのpatternやbのpatternの奏法を指定する曲(楽譜)が多いのは、baroqueのviolinのbowの性質にその理由があります。

baroquebowでは、auftaktの16分音符を、いきなりleggieroで演奏するのは、弓の圧力が弱いので、結構、難しいのです。(勿論、演奏者に、それだけの演奏技術があれば、別に最初の音からstaccatoにする事は、そんなに大変な事ではないのですが、結構、作為的な演奏であって、bowそのものの特性による演奏ではありません。baroque時代のbowには、それだけの反射の能力はありませんからね。

baroquebowがTartini・bowも含んで・・・という意味ならば、その奏法もれ無理な事ではないのですが、本当のbaroque・bowでは、弓は飛び難いのです。)(教室でピヨピヨ奏法と呼んでいるように)cやdのように、少し軽いえぐりbowを入れて、その反動で後ろの音をstaccato(leggiero)にするのが自然で、当時のbaroquebow・Technikとしても無理がないからです。

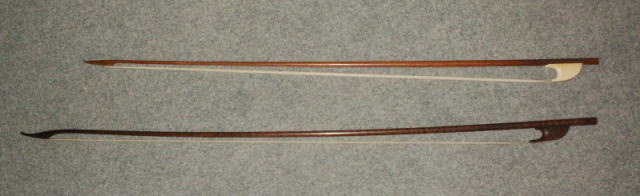

上が古いbaroque・bow

下が所謂、Tartini・bowですが、本当にTartiniにその棒を製作させたのかは、定かではありません。

ちなみに、所謂、現代のbowは、Vottiが1790年に Francois Tourteに製作を依頼して、1795年にその最初のbowが完成します。

一般的に使用されるようになるのは、それから随分後の時代になります。bowの張りが強くなったので、楽器本体も補強されなければならなかったからで、modernのviolin(楽器)に移行するのは、そんなに簡単な事ではないのですよ。

下の弓はTourteの手に依って、規格化された現代bowです。

Tourte以降のbowは、Tourteの研究した規格に従って作られています。

それだけ、完璧なbowであるという事が言えるのです。

baroque・bowと、現代bowの違いは、長さも弓の張りも、全く違うのが見ても、ご理解いただけると思います。

ちなみに、Mozartは1991年に死んでいますから、Mozartは未だbaroquebowしか知らなかった分けです。

Tourteのbowが一般的になるのは、どんなに早くても、Tourteが自分の弓の量産を始めた1800年以降の時代になります。

つまり、1800年以前のforte-pianoの曲のarticulationは、baroque・bowのarticulationでなければならないという前提が成り立ちます。

Clementiのforte-pianoのsonateやsonatineは勿論の事、Mozartの総てのPianoの作品や、Haydnの多くの作品群でも・・・です。

ちなみついでに、上記の弓はいずれも私の個人の愛用の弓です。

嘘か本当かは定かではありませんが、Tartiniが所有していたとされるbowの箱の部分の写真です。

また、baroqueの先端の部分であるが、Tartinibowと呼ばれるbaroquebowでも次の2種類があった。

こちらのtypeの方がより現代bowに近い型をしている。

Tartiniはこういったbowと使いこなしていた。