前ページ

拍子のデノミについては、芦塚先生の研究書の中で詳しく述べていますので、そこから抜粋して一部をご紹介します。

バイエルの52番です。

次の楽譜を見比べて見ましょう。

は52番によく似ていて、

は52番によく似ていて、 はまるっきり違うように見えますが、実際は逆で、Aは全く別の曲で、Bは全く52番と同じ曲なのです。譜面上は大変異なりますが、実際に弾かれた場合に曲の感じは全く同じになります。中には

はまるっきり違うように見えますが、実際は逆で、Aは全く別の曲で、Bは全く52番と同じ曲なのです。譜面上は大変異なりますが、実際に弾かれた場合に曲の感じは全く同じになります。中には よりも52番は速く弾かなければならないとお思いになる方もいらっしゃると思いますが、実際の曲の速さを決定するのは音楽標語のAllegrettoという単語であるのです。音符はリズムを指定するだけであって、速さを指定するのではないのですから・・・・。おたまじゃくし

よりも52番は速く弾かなければならないとお思いになる方もいらっしゃると思いますが、実際の曲の速さを決定するのは音楽標語のAllegrettoという単語であるのです。音符はリズムを指定するだけであって、速さを指定するのではないのですから・・・・。おたまじゃくし の性格や、拍子の意味を正確に理解していないために出題する先生側の方が間違えていることもあります。よく小中学校の試験で「春の小川」などの曲の楽譜が載せてあり、「この曲は、何分の何拍子か?」という問題が出されることがあります。それが「春の小川」のような既成の当然知っておかねばならない曲だとして、知識を問う問題として出題されるのでしたら意味のあることですが、知らない曲の音型を尋ねる問題として出題されるとしたら、この問題は出題ミスです。

の性格や、拍子の意味を正確に理解していないために出題する先生側の方が間違えていることもあります。よく小中学校の試験で「春の小川」などの曲の楽譜が載せてあり、「この曲は、何分の何拍子か?」という問題が出されることがあります。それが「春の小川」のような既成の当然知っておかねばならない曲だとして、知識を問う問題として出題されるのでしたら意味のあることですが、知らない曲の音型を尋ねる問題として出題されるとしたら、この問題は出題ミスです。

例えば次のメロディーは何拍子だと思いますか?

この曲は、シンコペーション(切分音)の練習曲なのですが、8分の6拍子のシンコペーションか、4分の3拍子のシンコペーションか決定できる人はいないと思います。それはどちらも正しいからです。

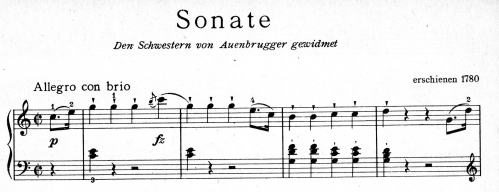

またこう特別な曲を引き合いに出さなくても、皆さんが良く知っている曲、ハイドンの有名なハ長調のソナタを例にとっても、、正確に弾かれたものを聞いたことがありません。

この曲を殆んどの子供達は4分の2拍子か4分の4拍子で弾きますが、この曲は2分の2拍子(アラ・ブレーべ )です。4分の2拍子や4分の4拍子でこの曲が弾かれたときは、単調で長ったらしい曲に過ぎませんが、2分の2拍子で弾かれると、壮大で躍動的な曲に変わります。(いやいや、本当はそういう曲なんだけど・・・・・・)

)です。4分の2拍子や4分の4拍子でこの曲が弾かれたときは、単調で長ったらしい曲に過ぎませんが、2分の2拍子で弾かれると、壮大で躍動的な曲に変わります。(いやいや、本当はそういう曲なんだけど・・・・・・)

また、拍子は書かれている拍子よりも大きく数えられる場合があります。あまり知られていないことですが、テンポの速い曲では、2拍子だったら2小節で2拍にしたり、4小節で2拍にすることもあります。オーケストラでは、ベートーヴェンの第9などでも出てきますが、実例を上げて説明しましょう。次の曲はベートーヴェンの有名なピアノソナタ「悲愴」の一楽章の最後の部分ですが、曲が終わっているのに何故最後に全音符の小節をつけて、しかも まで丁寧につけたのでしょう?

まで丁寧につけたのでしょう?

次ページ