前ページ

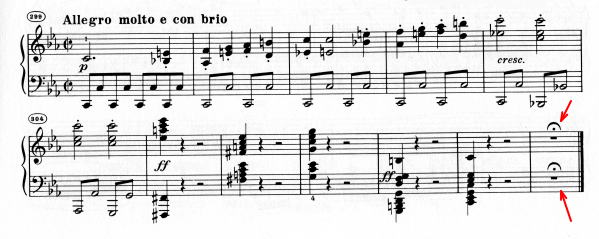

この曲では、最後の小節を付け加えることによって、ベートーヴェンは、2小節を持って、1小節ととることを(強拍の小節と弱拍の小節のアラブレーベということを)明確に私達に示したのです。

こういう風にしてみると、先ほどは無意味に思われた全休符も、拍子上の重要な意味を持つことが分かりますね。

また、強弱に関してもなにか不思議なことに気づきませんか?7小節目にすでに があるのにどうしてベートーヴェンは10小節目にまたわざわざ

があるのにどうしてベートーヴェンは10小節目にまたわざわざ を書いたのでしょう?2度も書かなくてもここは

を書いたのでしょう?2度も書かなくてもここは なのは決まっていることなのに・・・・・しかし、ベートーヴェンは意味もなくむだに強弱を書き込むことはありません。そこにはちゃんとした理由があります。拍子の強弱から考えた場合、ここは弱拍になりますね。ところが和声進行からみた場合は、「終止形(カデンツ)の場合、ドミナンテ(属和音)はトニカ(主和音)より必ず強く奏さなければならない」という決まりがあります。ですから、この場合の10小節目の

なのは決まっていることなのに・・・・・しかし、ベートーヴェンは意味もなくむだに強弱を書き込むことはありません。そこにはちゃんとした理由があります。拍子の強弱から考えた場合、ここは弱拍になりますね。ところが和声進行からみた場合は、「終止形(カデンツ)の場合、ドミナンテ(属和音)はトニカ(主和音)より必ず強く奏さなければならない」という決まりがあります。ですから、この場合の10小節目の は強拍小節を示すのではなく、11小節目の主和音に対するドミナンテを示しているわけです。

は強拍小節を示すのではなく、11小節目の主和音に対するドミナンテを示しているわけです。

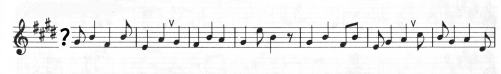

前にも述べたように、音符はリズムを指定するものであって、速さを指定するものではありません。速さは速度標語が示すわけですから、4分音符をメトロノーム60で弾くか100で弾くかは曲が決定するわけです。言い方を変えると、8分音符を100で弾こうと、4分音符を100で弾こうと曲がAllegrettoであればどちらもAllegrettoになります。曲が速くなればなるほど音符の単位を大きくし、ゆっくりになればなるほど単位を小さくするととてもみやすくなるのです。が、その反面先ほどのように4小節を1小節(4拍)といった曲も出てきます。このベートーヴェンのソナタをベートーヴェン自身が演奏してほしいように書き表したらどうなるか見てみましょう。

この程度では(動きがそれほど細かくないので)あまり何と言うこともありませんが、ベートーヴェンが書いたものに比べてやはり見難いことが分かりますね。

強

弱

強

弱