教室でも生徒達にパソコンの使い方を指導するために、パソコンを新しく買わせる事があるのですが、そこでブラインド・タッチを覚えさせるために、keyの周りにペイント・マーカーで色を塗って、母音や需要なkeyだけは、必ずその決まった指でtouchするようにするのですが、そのペイントを誰もやってくれないのです。

新品の綺麗なパソコンに塗り絵するのが、許せないのでしょうね??

でも、私に言わせれば、パソコンは単なる道具に過ぎないし、高価であったとしても、3年、4年使う事はありません。単なる消耗品に過ぎないのです。

それなのに、新品のパソコンがやって来ると、汚す事が出来ないのです。

それは、その人の意識になります。

ブラインド・タッチを普通に覚えるには、大変な手間暇とお金も掛かります。

でも、芦塚メトードでは、Keyboardに色を塗るだけで出来るので、お金も時間も掛からないのですが、人はついつい、その「色を塗る」・・・という事を惜しんでしまいます。

そういった意識を最初から持っている人達なのでは、その人達が時短の達人になる事は有り得ないでしょうね。

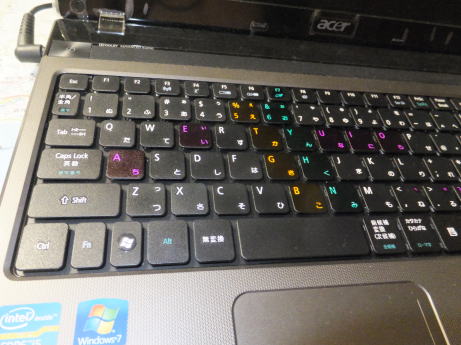

写真は教室の先生のnotePCです。赤は母音です。黄色と緑は右手と左手の境界を示しています。勿論、もっと色々な色で重要なkeyを示すのですが、先ず、第一歩(第一段階)では、この二つをクリヤーすれば良いのです。

そうすると、1,2ヶ月後には、何も勉強しなくても、ブラインド・タッチが身に付いている事に気づくでしょう。

芦塚メトード・マジックのいつの間にか・・知らない間に・・・なんの努力もなく・・・なのですが、でも、新しいnotePCを汚すのを嫌がっている人にとっては、ブラインド・タッチを覚えられるようになる事はありません。

でも、実は、これはPianoやviolinで、芦塚メトードの基礎を覚える事と同じなのです。

音楽大学では、五線紙に音符を書く時に、2Bから4Bまでの鉛筆で書きますが、小学校や中学校では、鉛筆でもHBならば兎も角も、H以下のハードな鉛筆で書いています。それに、世界では認められていないシャープペンを普段に使用して、幾ら注意しても、鉛筆を変える事はありません。

又、楽典では消しゴムは禁止なのですが、楽典が2年、3年のベテランになっても、消しゴムを使用する事をやめようとはしません。

つまり、親にとっては、文房具の使用は学校が基準なのです。ですから、学校が認めるものがスタンダードなのです。

しかし、音楽大学への受験生達はそうは行きません。音楽大学に進学をするという事が決まった時に、鉛筆のスタンダードが2Bに変わって、シャーペンがボールペンの1ミリ径に変わるのです。

音楽の勉強をするのならば、音楽で使用する道具を使い熟さなければなりません。

そういった意識が有る無しで、生徒の上達が決まるのは、分かり切った事なのですが、それはその生徒が社会に向かう基本の姿勢なのです。

それが、守れないのは、芦塚メトードで学んだ基本を守れないと言う事と同じなのですよ。

パソコンで芦塚メトードによるブラインド・タッチを覚えられない人が、芦塚メトードのviolinの技術を覚えられる分けはないのです。

でも、それが理解出来ない親達が殆どなのですよ。

[あとがき]

時短の話は、話始めるとエンドレスになってしまいます。

アイディアの話だからです。

しかし、基本的には、三つの事に留意すれば、「物を探す」という人生の無駄な仕事からは逃れる事が出来ます。

一番目は、必ず「その場、その時間に元の場所(或いは決めれらた場所)に戻す。」という事です。

これは物をなくす癖を持っている殆どの人が、「後で戻そうと思った!」と弁解しているからです

二番目は、そのしまう場所を決める時に、「次にそれを何に使用するのか?」という前提の元にしまう場所を決めるという事です。

ものをなくす人の多くは、「ちゃんとしまったのに、何処に直したのか分からない」と弁解しているからです。

探さなくても探し出せる、その方法には「ツリー・構造的な分類法」と、私がよく提唱している「芋づる式分類法」の二種類があります。

「芋づる式」は、ある意味、ツリーの構造に似ているのですが、ツリー・構造をより複雑にしたものであるという事が出来ます。

最後の三番目の原因は、物が多すぎて仕舞うにしまえない場合の整理方法です。

先ず、一つ目の分類法は、利用頻度による分類法です。

利用頻度が一番高く、何時も使用するものは、デスクから、手の届く範囲に置きます。

一番、頻繁に使用するものは、手の届く範囲に置きます。

色々な仕事で何時も使用する物を身の回りに配置します。

それがAランク(一群)の置き場所です。

二番目はデスク周りの本棚整理棚です。

デスクから2,3歩歩いて取れる位置にあります。

現在進行中の資料や道具類は、書庫から二番目の場所に移動させます。

でも、その仕事が終わったら、確実にアーカイブに戻さないと、また紛失してしまいますよ。

その時は誰でも、何処にあるかは覚えているものですが、問題は次の仕事に入った瞬間に人は前の事を忘れてしまいます。

その時にちゃんと書庫の所定の位置にしまってあれば、忘れることはないのです。

一群、と二群の位置は、今現在使用しているから、場所を覚えているのに過ぎないのです。

だから、仕事が終わった時点で、何処に何が置いてあるのかはあやふやになってしまうのですよ。

普通の人達は、今覚えているから、先も覚えていると確信している。

でも、それは、今現在必要だから覚えているのに過ぎないのです。

その資料や道具が必要でなくなったら・・・・??

そこを忘れてはいけないのです。

忘れてしまっても、一瞬で探す事が出来る・・・、それが分類のコツなのです。

書きかけの「時短」関係の論文もまだまだ、沢山あるので後は別の論文に譲って、この文章は尻切れトンボなのですが、ここまでにしたいと思います。

私の仕事法は、ダ・ヴィンチのモナリザや、ゲーテのファウストのように、語りつくすまで、生涯未完なのですよ。

[1]会社人間としては、論外という事について、質問されてしまったので、簡単に説明をしておきましょう。個人の家と違って、会社では、物は個人のものではなく、色々な人達が共有をします。だから、所定の位置に戻さないと、結局、探さなければならなくなって、仕事になりません。だから、「後で、片付けようと・・」と言う弁解は通用しなのです。その人が後で、・・・でもよかったとしても、他の人が仕事がそのために遅れてはいけないからです。

![]()