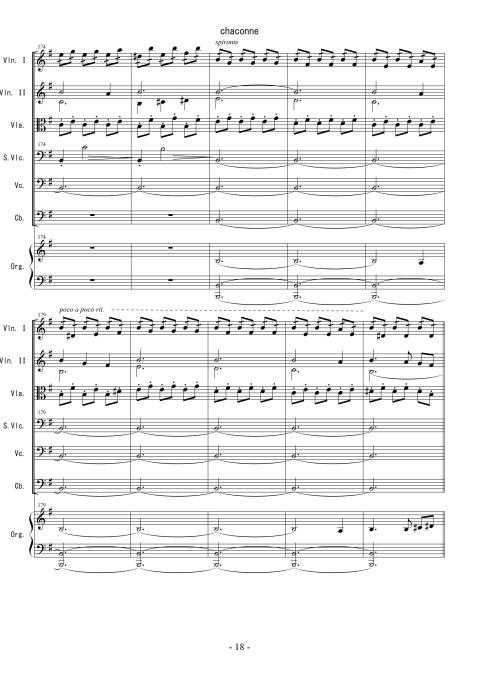

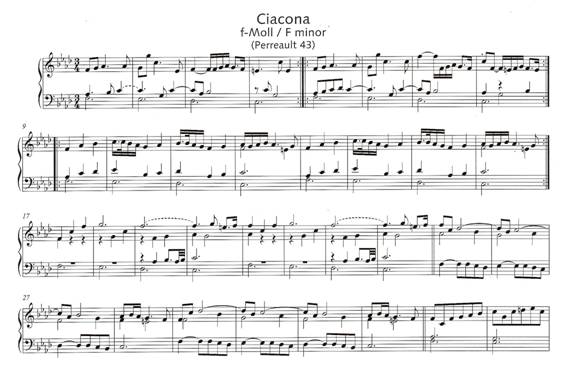

譜例:Pachelbel chaconne original(オルガンの原曲)

曲はoriginalのorgelとorchestraでは、全くといっていいほど、imageが違います。orgelの場合は寧ろ、非常に淡々とした均整の取れた如何にもバロック風な静的な曲ですが、orchestraとなると、情感の溢れた扇情的と言っていいほどの劇的な情緒にあふれた曲になります。

同じmelodieでも、全く別の顔、別の表情になるのです。

それが擬古典というgenreの音楽の素晴らしさでもあります。

パッヘルベルの練習風景と諸注意

ですから、曲の演奏法に対する諸注意は、既存の出版されているMueller-Hartmannのversionによる楽譜に対しての諸注意になります。

新versionを作成した事で、この部分も削除しようかとも思ったのですが、しかし、練習する上での基本的なcheckpointは同じなので、削除しないで、そのまま掲載しておきます。

Pachelbelの諸注意は、説明し始めると「限」がないので、まずは重要な伝達pointだけを、ピックアップして最初に説明しておきます。

冒頭2小節目のの1stviolinのmelodieのoctaveの跳躍であるが、楽譜上の1stのfis-fisのoctaveは、一弦を跨ぐので、legatoをする事が極めて難しいし、また上のfisが際立って(飛び出して)しまうので、それを平坦に滑らかに演奏するのは、神経戦となって非常に難しい。オルガンでは音量の差は出ないので、何でもないpassageなのだが、弦楽器にとっては、この何でもない所が難しいのだ。

また、2ndviolinやviolaの付点4分音符の後の8分音符が、1stの8分音符と正確に8beatのrhythmを刻まなければならないのだが、1stが結構粘り気味に演奏するので、そこでbeatを待つ(粘っている音を聞いて、タイミングを送らせて入ってくる・・)のは、結構、至難の業である。指揮をちゃんと見れているか否かになって来る。楽譜にしがみついている状態では、soloと違って、orchestraがrubatoを演奏するのは、合わせのタイミング的にとても難しい。

① 1番は Basspartを除いては、1拍目はお終いの音なので、Pのままで、mfは2拍目からになる。

Bassのpartだけは、頭の音であるから、しっかりと意識をして入るように注意をする。

1の2小節目の1stのpartの付点16分音符は止まるように(feintをして)弾く。

譜例:themaからvariationⅠへの繋ぎ