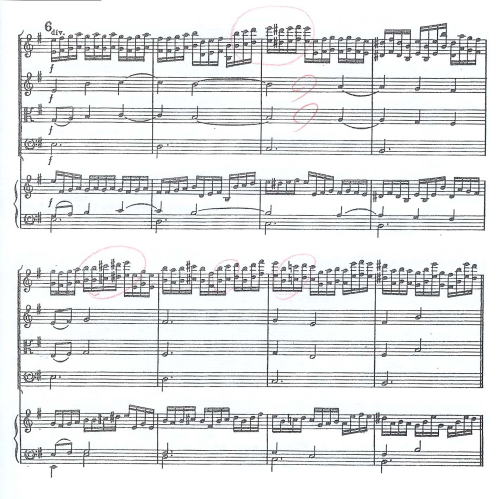

⑥ 6番 は練習上の難しい箇所でもある。

2ndの1拍目は楽譜のようにfで始めるのではなく、前の小節の収めとして演奏した方がよい。という事で、melodieは2拍目から始める。6番の2小節目はsyncopationになっているのだが、3小節目でも、初見で演奏すると、うっかりと間違えてsyncopationで演奏しがちであるので留意が必要となる。また、1stにとっても、音程を正確に合わせるのは難しい。理由は2小節目3拍目から3小節目1拍目にかけての音と、2段目2拍目のシドレミが1回目はシードレーミとナチュラルで演奏されるのだが、5小節目(2段目)の2拍目からは、シド#レ#と#になっている。また同様に2段目2小節目のラシドのドは#であるのに対して、(3小節目)のドレはまたナチュラルになっていて、きわめて紛らわしい。そのために、音程が不正確になってしまって、単なるoctaveのユニゾンであるのにかかわらず、音が揃わなくなってしまう。

⑦ 8番の1st、2ndは、2,4小節目、6,8小節目の弓で、2拍目の裏の弓が早くなって、音が飛び出してしまう。前が付点4分音符なので、8分音符になった時に、最初の1個目の音だけが弓が早くなってしまう。

⑧ 9番拍頭の捨て弓(全弓で一気に)3拍目のskipは鋭く、32分音符のように弾く。間に休符を入れて、 8小節目の2ndとviolaのrit.がTieの為に指揮に対して不安定になる。

⑨ 10の1st2ndのtenutoが音が荒れているし、音程も定かではない。2ndも酷い。5小節目の2ndの3拍目は3弦なので、そこだけdownが良いという事で(梨衣の意見)、2ndとviolaの5小節目の3拍目だけdownにする事になった。

11番の2小節目のKb.(だけ)もdown、downというのが伝達出来ていなかった。

Pachelbelその2

① 12番は、tuttiで終わって、solo組で始めるがsoloの音は駒傍で、絞る込む、弓を切る音が必要、前半p後半ppは変わらない。

② 13は焦らないように4小節はtempoをしっかりキープする。後半4小節で14のpiu mossoまでtempoを上げる。3小節目からcrescendoだが、4小節目のfから更に15番までcrescendoを続ける

③ 2小節目の3拍目で2ndと1st、violaの弓使いがずれるので、弓を合わせる。2ndの8分音符をUp upにするとか・・・2小節目3拍目、3小節目の2拍目5小節目の・・・etc.

④ 17は全員拍頭で終止する。Violaの2拍目からスタートする。(強強/弱、2拍目が強拍になる。)チェロも3拍目が強で2拍目が弱、3拍目が強でという風に拍節法が変わるので、意識させる事

⑤ 18番 violaの2小節目と1stの3小節目、2ndの4小節目と4分音符2分音符が強、弱と変わるので、注意を喚起する事

上行5度のSequenzを意識して段階的に盛り上げるように、

⑥ 20番4小節目からの急激なcrescendoからsubitoP 8小節目でもう一回急激なcrescendoをして、21番に行く。

⑦ 急激なcrescendo、subitoからもう一度crescendoをして、4小節目で急激なdiminuendo、しかし、7小節目まではrit.はしない。8小節目で急激なrit.とdiminuendoでthemaに戻るがmfなのを注意する、5小節目の2回目はPからfade-out(フェードアウト)最後の2小節はたっぷりと

蛇足です:

私のホームページを読んだ、生徒から「芦塚先生はbaroqueをカタカナでなく横文字で書いているのに、何故、古典は日本語なのですか?」と、質問されました。

「それは、とても良い事に気付いたね!」と、褒めたのですが、その理由は、私達作曲家はついつい、楽譜を記譜する上で音楽用語のイタリア語とドイツ語、酷い時にはフランス語や英語まで、ごちゃ混ぜに、一緒に用いたりするからなのです。

基本的には、言語は一種類の言語に統一した方がよいのですが、訳語がない場合も多く、多くの歴史的な作曲家ですら、その混同をしています。

しかし、基本的な表記の決りは、一つの言語であるという事には変わりありません。

という事で、私達も生徒達には、そういう風に指導しているからです。

だから、当然、「baroque」に対しては「classique」という表現をしなければならないのですが、実は、私が「classique」という原語表記でなく、「古典」という日本語にしているのには「古典」をそのまま訳すと、英語ではclassic、フランス語ではclassique、ドイツ語ではKlassikという表記になりますよね。

勿論、バロックもドイツ語で表記すると、「barock」と書きます。

原語はポルトガル語のバローコ(barroco)の歪んだ真珠という意味だそうです。

古典についての前述のお話のように、私が敢えて、クラシックを古典と日本語表記にした訳は、日本語の場合には「クラシック」というと、「ポピュラーや民謡、ジャズに対してのクラシック(所謂、近現代から派生した音楽に対立しての、伝統の音楽)」という意味になるからです。

つまり、本来の「Klassik」の意味は、「古典」の時代を表すための、baroqueやRomanに対する時代区分上の「Klassik」であって、一般的に使用されている、jazzやpopularに対する伝統の文化という意味での「Klassik」とは、全くその意味が違ってしまうからなのです。

しかし、その混同されたKlassikという単語の用法は、その言葉がヨーロッパの言葉から日本語に訳されて来たから、・・・という事ではなく、元々のお膝元であるヨーロッパでも、よく人々が、混同して使用しています。

話を進めて行く上で、そういった「classic」という単語の誤用を避けるために、私の場合には、敢えて英語やドイツ語表記の「classic,Klassik、というクラシック」と、「古典」という日本語で表した単語を分けて定義付けをして、使用しています。

12年9月9日の練習の諸注意の芦塚先生からの纏めです。

蛇足Ⅱです:Johann PachelbelとBach家とは、とても深い関わりがあるのですが、、そのお話をするのを忘れていました。

ということで、以下、雑談です。

Bachは、9歳の時に母のマリア・エリーザベトを亡くします。翌年、父のヨハン・アンブロジウスも亡くしてしまいます。その時にオールドルフ(オール村)の聖ミヒャエル教会のオルガニストとして就職したばかりの長兄のヨハン・クリストフがセバスチャンとヤーコプの二人の弟を引き取って育てるのです。ヨハン・クリストフは当時結婚したてで、妻も身重でしたが、弟達の面倒をよく見て、弟達も楽才だけでなく、飛び級をする程の優秀な成績を修めます。

PachelbelはBachの父のアンブロジウスの故郷であるアイゼナハに宮廷オルガニストとして訪れて、Bachの父と親しくなります。その後、アイゼナハを後にしたPachelbelはエアフルトの教会のオルガニストとして雇われここでもBach家と親しく交友し、Bachの姉妹ヨハンナ・ユーディタの名付け親になり、また長兄ヨハン・クリストフの家庭教師となって、しかも、ヨハン:クリスティアンの家に住んでいた。ヨハン・クリスティアンの死後、Pachelbelは未亡人から、その家を買い取った。(家を買い取ったのは、Bachが誕生する1年前の話である。だから、長兄の指導をしていたのは、その後の話になる。)

ちなみに、Bachの家系では、ヨハン・クリストフという名前の人は5人、6人以上いて、混乱の極みである。ヨハン・シトラウスどころではない!多分、Pachelbelが家を買ったヨハン・クリストフというのは、Bachのお祖父さんの事ではなかったのだろうか??

蛇足Ⅲです。

もう一つ言い忘れていましたが、Pachelbelは、VivaldiやGeminianiの先生でもあるcorelliと同じ年に生まれました。Handelもcorelliの元を訪れています。これで大体バロック時代の流れが分かると思います。

蛇足Ⅳです。

ここまで来ると、蛇足も、ただの雑談で、無駄話になります。

芦塚先生の日本での先生はPringsheimという先生で、双子の妹の旦那さんは「魔の山」や「ベニスに死す」で有名な作家のトーマス・マンで、名指揮者のブルーノ・ワルターとは、兄弟弟子になります。グスタフ・マーラーの直弟子です。Pringsheim先生の自宅は、戦前はワーグナー等が訪れるような名家でしたが、ユダヤ人ということで、戦争でナチに没収され、ナチの総本部になっていました。ということで、先生は日本に亡命(??)したのです。何で日本に・・?? 先生の自宅は、戦後は芦塚先生が学んだミュンヒェン国立音楽大学の学校になっていました。家そのものがです。 凄い!

ミュンヒェン国立音楽大学を創設したのは、フランツ・リストです。

だから、昔は、リスト音楽院と呼ばれた時期もありました。

Lisztは、Bachの最初の校訂をした人であり、Bach werk verzeichnes(バッハ作品目録=所謂、BWV)を作った研究家でもありました。Bachの作品をピアノ用に編曲したことでも知られています。

芦塚先生が留学中に、ミュンヒェンで師事した先生は、ドイツの誇るべき名作曲家の、Genzmer先生ですが、先生はHindemithの高弟で、ドイツ新古典主義をHindemith先生から受け継いでいます。

ということで、ルーツを言うなら、芦塚先生はマーラーとヒンデミットの孫弟子になります。

ということで、教室でオケや室内楽を勉強している生徒達は、マーラーとヒンデミットの曾孫弟子になるのですよ。

勿論、マーラーはワグナーの直系なので、ワーグナーはリストの娘の婿さんで、リストはCzernyの愛弟子で、CzernyはBeethovenの門下生で・・・。etc etc, と、BeethovenやHaydn迄、延々と続きます。.

Pachelbelのchaconneの改訂に付いてのお話

(2013年10月20日の追記=更新のPageです。)

光陰矢の如しというか、月日が経つのは早いもので、Pachelbelのchaconneを12年の11月の23日に八千代で公開演奏をして、もうすぐ一年にもなります。

(道草)

私の箴言集の「ヨージーの法則」には、「時間は加齢と共に加速する」という法則がありますが、子供達に与えられた無限の時間と、もうそこに、出口の見えている私達、世代の時間では、時間の感覚が、籠とリニア・新幹線ぐらいの差があるようです。

最初にPachelbelのchaconneを八千代用に選曲して、練習を始めた頃は、オケの子供達からは、「こんなかったるい曲は嫌だ!」と子供達からのブーイングの嵐で、指導する私もかなり気分を害したものです。

先生達が「子供にはこのadultな鬱々の感じは分からないのよ!」と言われて、「そりゃ、そうだ!」と、納得して、諦めて指導していましたがね。

しかし、曲の完成度が上がって来るに従って、子供達の曲に対する意識や評価も変わって来て、八千代の演奏会でも、沢山の方達から、「こんな名曲があるのですね。感動した!!」と、高評価と、沢山の賛辞を頂きました。

まあ、そういう事もあって、八千代の演奏会が終わって、「またPachelbelのchaconneをやりたい!」と、言う子供達の言葉を聞くようになりました。

しかしながら、私的には、冷静に、ワイン片手に、深夜、鬱々と、八千代の演奏会の風景をYou Tubeで見るにつけても・・・、或いは、Kurt Redelの指揮するミュンヒナー・プロアルテの演奏を聞くにつけても、・・・・・

う~~ん、チョッと、somethingが・・・・!!という事で、よせば好いのに、またぞろchaconneの譜面を、ワイン片手に弄り始めてしまいました。

CacciniのAve Mariaのように、本番の直前になって、・・・つまり、13年の10月の20日の発表会の前日に、chaconneの改訂版を作り上げてしまったのです。

しかしながら、今回の発表会では、Pachelbelのchaconneがprogramに乗る曲ではなかったので、子供達への直接の被害はありませんでしたが、(私の性分で、発表会であろうと、演奏会であろうと、それが心臓の手術の前日であろうと、全く無関係に、気に入らなくなったら、周りのローテーションとは無関係に、仕事をしてしまうのですよね。

困った性格ですよ。

否、本当に・・・!!!!)

Mueller-Hartmannのarrangeは、良しにつけ悪しきにつけても、あくまでPachelbelのorgelの原曲に忠実に編曲してあります。

originalのorgelのpassageは、3声で書かれていますから、Mueller-Hartmannのorchestraの冒頭のpassageも、3声で書かれています。

originalのorgelのpassageは、3声で書かれていますから、Mueller-Hartmannのorchestraの冒頭のpassageも、3声で書かれています。しかし、下のorchestraの楽譜を見ると、分かるように、violaと2nd violinは、同じ旋律を受け持っています。

また、Mueller-Hartmannは、pipeorgelのpartを、orchestraの旋律をなぞるだけの譜面にしています。

まあ、そういった、配慮の無さか、easyなarrangeの仕方か、それともMueller-Hartmann自身のarrange技術の不足のなせる技なのか、その不足が、到る所に見え隠れするので、前回の八千代の時にも、私としては「即、改訂をしたい!」と、随分悩んだのですが、どんどん訂正を始めると、子供達の練習に支障を来たすので、致し方なく、先生達のダメ出しもあって、敢えて、加筆訂正、補正はしないままに、演奏会に臨みました。

という事で、オルガン担当の美帆ちゃんが、arrange上では、orchestraとしてのorgeという位置ではなく、originalのオルガンsoloのままのように、書かれているので、演奏上は一番被害が甚大で、演奏していても、かなり不本意のようでした。

と、思っていますが、それとも、何も考えていなかったりして・・・・!

いずれにしても、若い女の子の考えは、私には、全く分からんからね!!

アハッ!!

私がVivaldiやその他のバロックの作曲家の曲を指揮する時には、全員に楽譜を配った後でも、加筆訂正をどんどんしてしまうので、先生達や、生徒達からのブーイングが酷くて、ビクビクしながら、納得の行かない譜面の訂正をして行ったのですが、今回の6月の八千代からは、生徒の技術の水準も上がったし、生徒達も、そろそろ、「proの世界には、完成というものは、存在しない。proというものを知りたければ、訂正の過程を知る事も、大切な勉強である。」という私のconceptを勉強しても、良い頃なので、本番までは、より良い楽譜を勉強するという事を、教室のオケ練習の標準のstyleにする!という事を宣言しました。

ですから、CacciniやTelemannのように、本番直前に曲を書いて、練習3回のみで本番も有り・・・という事にしました。

何事も経験・・・ではなく、proなら、演奏会の当日でも、変更があるのは当たり前という事を、八千代での学習の課題の一つに加えたのです。