二楽章のAllegroの入りは、あたかもfugaの入りのような型で演奏される。

しかし、Bachのように厳密ではなく、fugatoのように・・すら、なってはいない。

おおらかで自由なTelemannらしい作風である。

こういった自由なfugaの形式はHandelにも見受けられる。

Bachは、平均律のfugaを書く時には、「自由なinspirationによる・・・」と書いているのに、結構厳格なfuga形式を踏襲している。

こうなると、単に性格の問題だよね。

それとも人格???

楽譜の書き方も、Telemannらしく、すこぶる不正確(というか、最初から意に介していないのだよ。)である。

これはTelemannの作品に見られる共通の作風である。

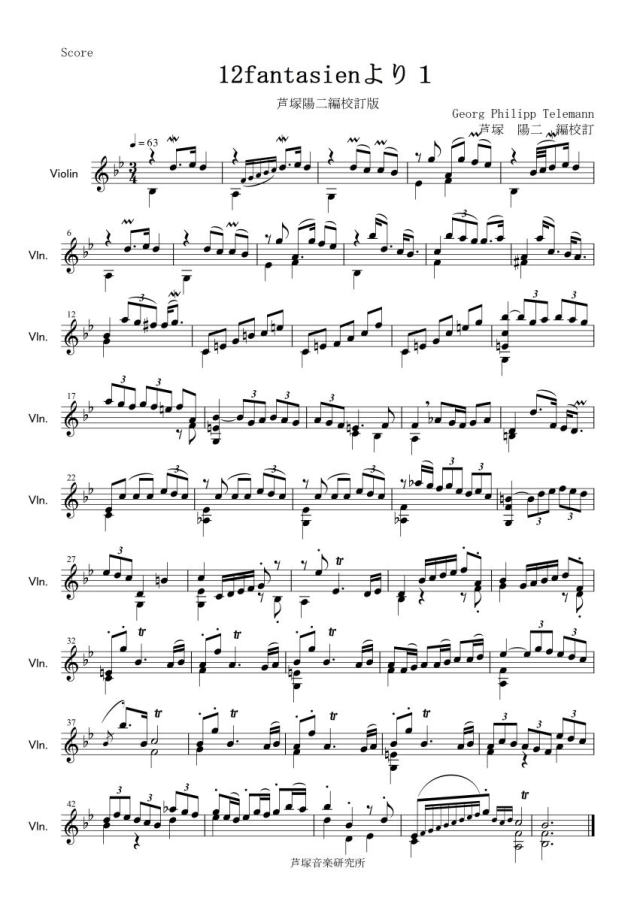

Barenreiter Urtextの元譜では、次のように書かれている。

これでは声部の交差が分からないばかりか、fugaのthemaが同じ声部で延々と続いている様に見えてしまって、入りがどうなっているのか、全く理解出来ない。

演奏者の都合なんて全く意に介していないのだよ。

Telemannにはそういった大らかさがある。

inspirationに富んだ作曲家にはよく見受けられる作曲の仕方である。

でも、そういったおおらかさが、この曲を分かりにくくしているのも、事実である。

このlectureの論文は、そういった無伴奏というgenreの曲のAnfanger(初心者)のために書かれている楽譜なので、その声部の動きを次の譜面で説明をしよう。