しかし、このいづれの弾き方も、日本人独特の「音の割れや歪を気にしない」乱暴な弾き方であって、Mozartの、というか古典派の独特のWien風の典雅な柔らかな独特の響きはしません。

本当は日本人の性ではなく、大ホールで強い音とカッコよさを追究した、力で演奏するロシア派の弓の持ち方や弾き方に原因があるのですが、そこまで触れてしまうと一大論文になってしまって、Mozartのアイネクの解説からは外れてしまうので、ここではこれ以上は述べない事にします。

MozartやHaydnの時代には、弦楽器は・・・(当たり前の事ですが) まだ所謂、baroqueviolinであり、baroque・bowのままでした。

つまり、人々に誤解を与えやすいbaroque楽器というのは、baroque時代だけに使用された分けではないのです。

baroque時代は1600年から1750年迄の150年間を意味します。

baroque時代以前の、1600年以前の時代には、まだviolin族は使用されていません。violinに関しては、その初めての製作者がいつviolinという楽器を作り出したのか、という正確な年代まで分かっています。

ですから、violinという楽器の歴史はbaroque時代に始まるのです。

古典派のBeethovenの時代が終わって、トルテという弓の名工が、新しい逆に反った張りの強いviolinのbow(現代のbowです。)を考案するまでは、柔らかくよく撓(しな)るRund(丸みを帯びた所謂、baroque)bowでした。

violin本体も強い力で奏する事はないので、駒のR(曲線)もなだらかで、和音を柔らかに奏する事は、今日のように難しい事ではありませんでした。

現代のviolinは、強い音と引き換えに、美しい弦の音や、柔らかな和音の響きを失ったのです。

という事で、教室では和音を奏する時には、少しでもMozart時代の音に近づけるために、予め弓を2弦上に置いて、attackの音は入れないように、clipをしないで、baroque風に(新幹線が走り出す時のように何時動き始めたのか分からないように気を付けて)弾き始めます。(勿論、和音最後の音を引っ張って、日本人の悪い癖である後押しにならないように抜きを意識しながらです。)こう言う風に奏する事で、Wien風の柔らかな、美しい響きに近づける事が出来るようになります。

②は余韻の弾き方です。日本人の場合には、この4分音符を力強くしっかりと弾きますが、それでは、Wienの貴族風の典雅な響きはしません。まるでBeethovenのような力で捻じ伏せるような感じになってしまいます。

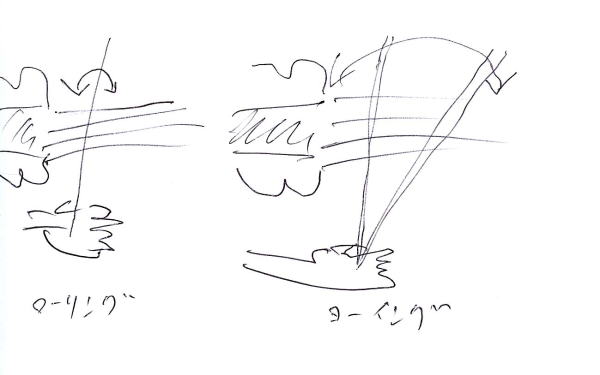

という分けで、attackを入れないで瞬間的に膨らまして、余韻の音を弾きます。絵に書くと次のようなimageになります。

という分けで、attackを入れないで瞬間的に膨らまして、余韻の音を弾きます。絵に書くと次のようなimageになります。

clipで弾いたり、attackを入れて弾いたり、デ・タッシェで弾くと、仮に抜きを入れて弾いたとしても、左のイラストのような、結構、乱暴な感じになってしまいます。

clipで弾いたり、attackを入れて弾いたり、デ・タッシェで弾くと、仮に抜きを入れて弾いたとしても、左のイラストのような、結構、乱暴な感じになってしまいます。

でも、Beethovenのsforzandoは、clipを付けて左図よりももっと弾き始めの音を強調して、かっちりと弾きます。

デ・タッシェの場合には勿論、左のイラストのようになります。

デ・タッシェの場合には勿論、左のイラストのようになります。

デ・タッシェは、Etudeではしょっちゅう出て来るし、音の出し方の基本なので、練習はしなければなりませんが、実際の音楽で、デ・タッシェで弾く場合は稀です。音楽がneutralな表現を求める場合は有効かもしれませんが、そういう音が出て来る事は珍しいので・・・・。

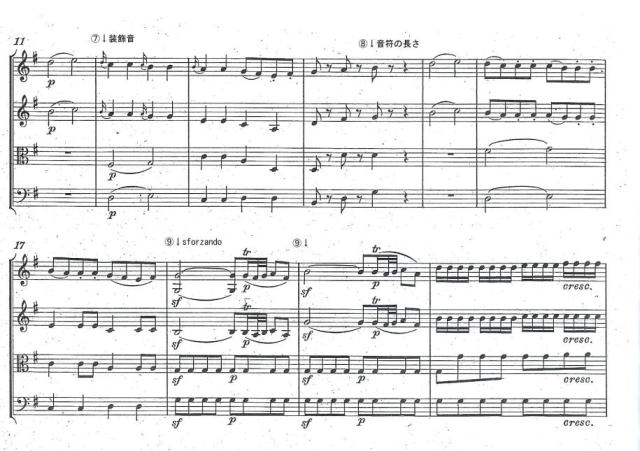

②番は、一派一絡げでお話してきましたが、本当はもっと複雑な強勢(dynamik強弱法)を持っています。1小節目の②は、auftaktに対しての4分音符なので、8beat(8分音符)の方が強く弾かれなければなりません。しかし、2小節目の4分音符はMotivの終わりの音なので、納めで少し弱めに丁寧に弾かれなければなりません。3小節目の頭(1拍目)のCの音は小節の頭の音なので、強拍になります。以下同様です。この間同じ強勢(dynamik)は一つも出て来ないのです。しかも、それが強調されてしまうと、ザートらしくてエキセントリックなものになってしまいます。あくまで自然な、体感上のdynamikでなければならないのです。そこがまた難しい。

③番と⑤番目の2拍目の一見すると同じシンコペーションに見える音のお話です。

5小節目から8小節目までの、2拍目の付点4分音符は、dynamik上は、それこそ、日本では全く同じようにsyncopationとして演奏されます。

しかし、それは大変な間違いです。

本当にsyncopationなのは、5小節目に登場する付点4分音符だけであり、後の6,7,8小節目の2拍目の付点4分音符は抜き(弱拍)の音なのです。

④は、6小節目から8小節目に掛けての、1拍目のtrillerのお話です。

日本では、trillerやpralltrillerやmordentは全て、一種類の速度で演奏されますが、これは大変な間違いです。その総ての装飾音は、音符の強さを表す事が出来ないCembaloや、現代のviolinのように、瞬時に強勢を表現する事が出来なかった当時の楽器の強勢を装飾音で弾き表しました。

つまり、非常に素早いtrillerは強拍を意味し、終わりの音にはゆっくりとしたpralltrillerが奏されて弱拍を表したのです。

という事で、前述の6小節目から8小節目までの、trillerは強拍を強調するためのtrillerであるので、次の拍は必ず、syncopationではなく弱拍でなければなりません。

③の5小節目2拍目のsyncopationのお話に戻りますが、非常に大切なviolin奏法は、baroque時代のVivaldi辺りから、古典派の時代にかけてのsyncopationの弾き方です。

弾き始めをほんの一瞬えぐりbowで次の一瞬には弓を空滑りさせて、spitzeに持って行き、残りの10センチぐらいを使って余韻を演奏します。

昔、題名のない音楽会という番組で、「これがWien奏法だ!」と言って、ある指揮者が、突き弓で音をカンカン(ケンケン)と一気に弾かせて、「これがWienのホールでは、音が響いてあのWienフィル独特のホワーンとした柔らかい美しい響きになるのですよ。」とまことしやかに説明していました。

Wienフィルの音が会場の音響の響きだと思い込んでいるのですね。可愛そうに!!

どんな優れた会場でも、演奏者が出した、汚い潰れた音は、会場の音響(acoustic)で、美しく補正される事はないのですよ。もしそれを信じているのなら、指揮者は失格ですね。

この柔らかく、美しく「ほわ~ん」と響く弦楽器の奏法は、ウィーン独自のviolin奏法によるもので、門外不出の奏法です。

私は、この奏法の事をtechnicalacousticと呼んで生徒達に学ばせています。

本来的には、この奏法はbaroque時代から、古典派にかけての奏法なのですが、Wienフィルは、ロマン派の音楽の演奏にもよくこの奏法を使用しています。特に、Wienの舞踏会のような音響の悪いKongresshalleのような場所で、シトラウス等のWaltzを演奏するときには、Wien独特のrhythmとこのようなtechnical

acousticを使用します。

私達のオーケストラや室内楽も、対外出演する場合には、寧ろ、普通の音楽会場よりも、Kongresshalle(会議場や他目的ホール)のような音響があまり良くない場所が多いので、(八千代の生涯学習プラザも会議場で、巨大なカーテンがホールを取り囲んで、その後ろは巨大な一枚ガラスで、音響的には最悪の会議場です。

でも、そういったホールでも、technical acousticの技術を使用する事によって、あたかも音響的によく響くホールで演奏しているようにお客様に聞かせる事が出来ます。

これは(Wienフィルを除いたら)私達のオーケストラだけの技術です。

この独特の奏法は、私達のオーケストラでは演奏出来る事が必須で、古典派の音楽を演奏する上級生にとっては、この奏法は必ずマスターしなければならない重要なviolin奏法上のtechnicです。

このtechnical acousticの奏法をマスターする第一番目のstepが、baroqueや古典派特有のsyncopationの奏法をマスターする事なのです。そういった意味でも5小節目の2拍目のsyncopationは重要な勉強になります。

⑥番のleggierobowも非常に大切なbowです。このbowを歯切れよく(小気味よく)美しいbowtechnicで演奏するには、弓の持ち方が大切な要因になります。つまり日本の一般的な3点支持の弓の持ち方では、このleggierobowは演奏出来ません。所謂、ベルギー派の1点支持の持ち方でなければ、演奏する事は不可能です。それは3点支持の場合には、弓が横揺れを起こして暴れ出してしまうからなのです。

左の超お粗末な絵は私が応急に書いたものです。私は、弓がくるくると回転するのをローリング、ぶれるのをヨーイングと名付けています。3点支持ではこのヨーイングの現象が起きます。

この場合の奏法は、まず弓のholdingは一指し指か中指の第一関節に弓の棒を持って来て、親指で軽く支えます。その状態でspitzeに持って行って、指だけで素早く奏します。この場合の注意は腕を寝かせて弓の棒の方向に指を動かしてはいけません。必ず、手の甲の上に物が乗るようにして、(五円玉を乗せて、落ちないようにして)指を殆ど垂直に動かします。手首が動かないように、注意します。弓は少し寝かせ気味にして、弦との接弦のpointが最小限になるようにします。そして小刻みに動かすと、歯切れの良い音がします。

この弓は弓の或る場所一点で演奏すると、弓が飛び始めます。(固有の弓と、tremoloの速度でその飛び始める場所は違います。)leggiero奏法と言ったり、spiccatoと言ったりしますが、音楽用語の場合には、流派によってその技術の呼び方が変わるので、自分が習ったspiccatoが他の先生でも同じspiccatoであるとは限らないのです。その一覧表(各流派と奏法の違い))はガラミアンの解説本に掲載されています。同じ5小節目でも、violaとCello、kontrabassは、8分音符で、速度が遅いので、leggieroのstaccatoにはなりません。手首のえぐりbowで演奏しなければ、なりません。

スコアーでは次のページに入りますが、上記のような1小節毎、1音符毎に丁寧に解説をして行ったら、大変な事になるので、要点だけをかいつまんで説明して行きます。

⑦の装飾音の弾き方です。装飾音は大別してappoggiaturaとacciaccaturaの二種類があります。