偙偺墘憈朄偱偼擇偮偺帠偵棷堄偟偰偍偐側偗傟偽側傝傑偣傫丅傑偢偼丄憰忺壒偼攺摢偵崌傢偣傞帠丄僺傾僲偺応崌偵偼彮偟寉偄accent傪憰忺壒偺壒偵擖傟偰丄幚壒偼敳偄偰乮庛偔丄僺傾僲偺応崌偵偼庤庱傪敳偔摍乯偟偰墘憈偟傑偡丅尫妝婍偺応崌偵偼丄憰忺壒偺壒傪vibratoaccent偵偟偰丄幚壒傪敳偄偰墘憈偟傑偡丅

傑偨傛偔姩堘偄偝傟傞偺偼丄乮偙傟傕appoggiatur偲尵傢傟傞帠偑懡偄傛偆偱偡偑乯丄攺摢偵旕榓惡壒偑棃傞帪偵丄捠憈掅壒偺彂朄偲偟偰丄旕榓惡壒傪慜懪壒偱丄彂偒昞偡偲偄偆帠偱偡丅偙傟偼悢帤晅掅壒偐傜榓壒傪尒傞帪偵丄榓惡壒傪暘偐傝堈偔偡傞偨傔偺彂偒曽偱偡偑丄椺偊偽丄Mozart偺桳柤側sonate偐傜僩儖僐晽偺椺偱丄

auftakt偺巒傑傝偺壒偑慡偰挿慜懪壒偵側偭偰偄傞偺偼幚壒偑儔丄僪丄儈偺榓壒忋偺壒偵側偭偰偄偰丄偦偺壒偺樳壒乮旕榓惡壒乯偱偁傞偐傜偱偁傞丅

auftakt偺巒傑傝偺壒偑慡偰挿慜懪壒偵側偭偰偄傞偺偼幚壒偑儔丄僪丄儈偺榓壒忋偺壒偵側偭偰偄偰丄偦偺壒偺樳壒乮旕榓惡壒乯偱偁傞偐傜偱偁傞丅

巹偑崅峑惗偺崰丄庤偵擖傟偨儗僐乕僪乮両乯偱偼丄偐偺桳柤側僂傿儖僿儖儉丒働儞僾偑偙偺嬋偺憰忺壒傪抁慜懪壒偱墘憈偟偰偄傞丅摉帪偼働儞僾偖傜偄偺挻柤墘憈壠偱偁偭偰傕丄壒妝忋偺抦幆偼傑偩傑偩偱偁偭偨丅乮偟偐偟丄婔傜摉帪偺墘憈壠払偲尵偊偳丄働儞僾埲奜偺恖偱抁慜懪壒偱墘憈偟偰偄傞恖偼偄側偄丅柤墘憈壠偲尵偊偳傕娫堘偄偼斊偡偲偄偆椺偐丠丠乯

師偼嘒偺壒壙偺愢柧偱偡丅

Haydn傗Mozart偺嬋偵偼丄嘒偺傛偆偵丄Cello偲viola偼4暘壒晞偱彂偐傟偰偄傞偺偵丄violin偺嘥偲嘦偼8暘壒晞偱彂偐傟偰偄傞偲偄偆応崌偑傛偔偁傝傑偡丅

偦傟偑Pianosonate偺傛偆側嬋偺応崌偱傕丄嵍庤偲塃庤偑堘偆壒壙偱彂偐傟偰偄傞応崌偑偁偭偰丄巹偑壒妝戝妛帪戙偵Piano偺愭惗偵偳偆偟偰偙偆彂偐傟偰偄傞偺偐丠偲幙栤偟偨帠偑偁傝傑偡丅僺傾僲偺嫵庼濰偔丄乽Haydn偼嶌嬋偑嶨偩偭偨偺傛両乿偲堦搧椉抐偵尵傢傟偰偟傑偄傑偟偨丅

偪傚偭偲僔儑僢僋偩偭偨側両両

偙偺彂朄偼僆働傗幒撪妝傪傗偭偰偄傞偲丄偟傚偭偪傘偆搊応偟傑偡丅偮傑傝丄僆働丒幒撪妝偺彂朄側偺偱偡傛丅

偱傕丄晄巚媍側帠偵丄妝揟偺杮傗壒妝捠榑偺杮傪昍夝偄偰傕丄偪偭偲傕偦偺帠偵怗傟偰彂偐傟偨杮偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

偲偄偆暘偗偱丄偄傑偩偵偦偺帠偵偮偄偰弎傋偰偄傞彂暔偵偍栚偵偐偐偭偨帠偼偁傝傑偣傫丅僴僀両

偱傕丄偙傟偼幒撪妝傪曌嫮偡傟偽丄懱尡忋暘偐偭偰偔傞帠幚偱偡丅

忋偺晥椺偺cello丄viola偼儀乕僗儔僀儞偺擺傔傪墘憈偟偰偄偰丄violin偺嘥嘦偼melodie傪墘憈偟偰偄傞偐傜丄偦偺堄枴偑堘偆偐傜偱偡丅偱偡偐傜丄14彫愡栚偺viola丄cello偼倓倧倵値丄倳倫丄倓倧倵値偵側傝丄倴倝倧倢倝値偼倳倫偐傜擖偭偰棃傞偺偱丄倳倫丄倳倫丄倳倫乮師偺媩傪倳倫偐傜偄傞偨傔偵倓倧倵値偵偡傞応崌傕偁傝傑偡丅乯

violin嘦偼丄13彫愡栚偐傜14彫愡栚偺摢偺攺傑偱viola丄cello偲摨偠摦偒側偺偱丄14彫愡栚偺摢偼down偱傕傛偄偺偱偡丅偦偆偡傞偲丄師偐傜偼violin嘥偵惍崌偟側偗傟偽側傜側偄偺偱丄偄偢傟偵偟偰傕up丄up偲側傝傑偡丅乮傕偟丄up丄down偲媩弴偵偟偨応崌偵偼丄cello丄viola偵惍崌偟偰偟傑偆偺偱丄偡偙傇傞柺敀偔側偄丅乯

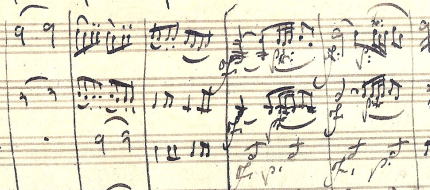

嘓斣偼偁傞杮偵偼乽偙偺sforzando偼Mozart偺尨晥偱偼倖偲彂偐傟偰偄傞丅乿偲彂偄偰偁傝傑偟偨丅 乽偊偭丠両乿嬃偄偰丄巹偺帩偭偰偄傞Mozart偺facsimile斉傪挷傋偰傒傞偲丄傗偭傁傝倱倖倸乮sforzando乯偵側偭偰偄傞偺偩側乣両偦偺恖偼壗偱挷傋偨偺偩傠偆丠丠晄巚媍偩両両

乽偊偭丠両乿嬃偄偰丄巹偺帩偭偰偄傞Mozart偺facsimile斉傪挷傋偰傒傞偲丄傗偭傁傝倱倖倸乮sforzando乯偵側偭偰偄傞偺偩側乣両偦偺恖偼壗偱挷傋偨偺偩傠偆丠丠晄巚媍偩両両

偒偭偲丄倫偑3攺栚偵偮偄偰偄傞偺偱丄偦偺娫偼forte偱抏偐側偗傟偽側傜側偄偺偱丄倱倖倸傪forte偲巚偭偨偺偱偟傚偆偹丅乮岲堄揑偵峫偊傞偲丒丒丒丄偱傕丄尋媶幰側傜facsimile斉偼愨懳偱偟傚偆偵偹丅乯

20彫愡栚偐傜偼丄嘐偺leggierobow丄spiccatobow偲摨偠傛偆偵抏偒傑偡丅

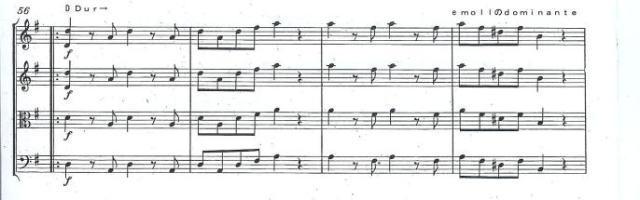

埲壓丄摨暥偲偄偆暘偗偱偼側偄偺偱偡偑丄偲偰傕偲偰傕尷偑側偄偺偱丄拞乆楙廗偟偰傕忋庤偔峴偐 側偄repeat偺屻偺passage傪堦偐強偩偗傪敳偒弌偟偰丄夝愢偟偰庢傝偁偊偢廔傢傝偵偟傑偡丅拞娫晹偺孞傝曉偟埲崀偼丄懏挷偺D丂Dur偱巒傑傝傑偡丅

側偄repeat偺屻偺passage傪堦偐強偩偗傪敳偒弌偟偰丄夝愢偟偰庢傝偁偊偢廔傢傝偵偟傑偡丅拞娫晹偺孞傝曉偟埲崀偼丄懏挷偺D丂Dur偱巒傑傝傑偡丅

repeat乮孞傝曉偟婰崋偺屻乯偺56彫愡栚偐傜59彫愡栚偱偼e moll偺dominante丄強堗丄嘪搙偺榓壒偱廔傢傝傑偡丅