まえがき

ritornello形式について

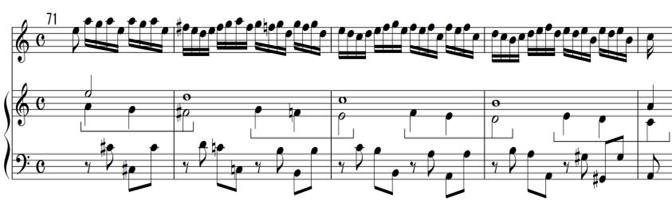

tuttiの部分の比較譜

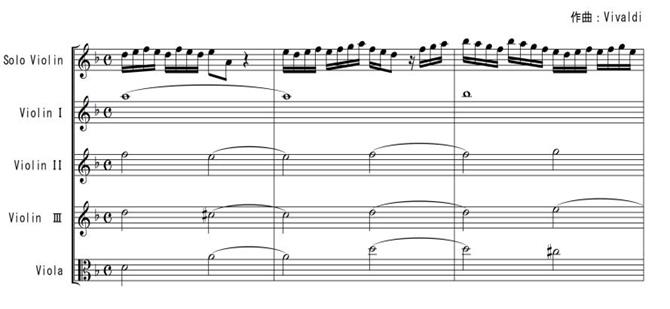

soloの部分の比較譜

出版社について

改訂版芦塚version制作にあたって

Cembaloについて

baroque時代のorchestraの並び方と演奏者の人数

この曲を演奏するのに必要な最低人数

VivaldiのLebenslauf(生涯)

![]()

まえがき

ritornello形式について

tuttiの部分の比較譜

soloの部分の比較譜

出版社について

改訂版芦塚version制作にあたって

Cembaloについて

baroque時代のorchestraの並び方と演奏者の人数

この曲を演奏するのに必要な最低人数

VivaldiのLebenslauf(生涯)

まえがき

「日本のVivaldiに対してのimageについて」

日本では,とある大手のviolin教室のviolinのthirdpositionのgradeの導入の教材として取り入れられたために、このVivaldiの著名な曲は、その大手の音楽教室の教材として、だけではなく、他のviolin教則本の教材にも、このVivaldiのviolinconcertoのOp.ⅢNr6のa mollのこの曲が、広く.初心者用の教育教材として使われるようになったために、すっかり、日本の音楽愛好家(Libhaber好事家、音楽愛好家)にとっては、この曲のimageが、violinのお稽古を始めたばかりの初心者の子供達の弾く子供用の曲として、曲のimageが定着してしまいました。

Vivaldiのこの曲は、一般の音楽教室の発表会等で、母親、父親や、祖母、祖父達が、自分の家族である子供・・・・つまり、頑是無い幼い子供が、拙い手で、一生懸命、キー、キーと演奏している姿を見て、その懸命さ、一途さに、子供可愛さ、孫可愛さに、堪らなくなって、涙している光景を、よく目にする事があります。

この曲を演奏するという事が、近親演者達をそれだけ感動させるという事は、この曲の位置付けが、子供達がviolinを勉強し始めて、始めの本格的な大曲であり、concertoだという価値なのでしょうね。

「凄い!こんな曲が弾けるようになったんだ!??」との子供への成長に対しての、驚きと感動なのですよ。

発表会についての注意は、よく子供達や父兄に対してお話をする事があります。

発表会での子供達への評価は、「子供達がその曲をどれだけ、より完全に仕上げたのか?」という事ではなく、寧ろ、子供の成長への感動であり、評価なので、それは「音楽そのものへの評価にはならない」という事なのです。

私自身は、その感涙をしているジジババ(所謂、祖母祖父)の世代に属するのか、それよりも更に上の世代に属する分けなのだが、私にとっては、私自身に子供や孫がいるわけではないので、子供が幾ら、一生懸命に、ひたむきに一途に練習して、その成果を演奏していたとしても、その事自体に対するsymbthyはないので、その事で感動する事はあまりありません。

この曲を演奏する幼い子供達を見て、少なからぬ感動を覚えるとしたら、それは、ジジババが、自分の孫に対して感動をするとか、親が、幼い子供がひたむきさに何かに向かっている姿に対して覚える感動であって、子供の演奏する音楽そのものに対しての感動では無い・・という事なのである。(つまり、子供達の演奏そのものを聞いて・・・という意味ではない・・・という事なのだよ!!)

つまり、音楽の教育者である前に、音楽家としての立場のある私達にとっては、・・・若し、子供が一づな努力やひたむきさを見せたとしても、その姿が、間違えた奏法で、間違えた音楽の解釈で演奏するのなら、幾ら幼い子供達が、幾らひたむきに一途に演奏していたとしても、その子供の身内の爺婆でない私達にとっては、子供達の姿を見て、可愛いとは思ったとしても、子供の演奏するその音楽そのものに対して感動を抱く事はないのだ。

親や肉親縁者という立場の評価ではなく、真摯に芸術を追求するという姿勢そのものの、「幼い子供達のひたむきな努力」という事だけに言及するとすれば、劇団東俳で舞台のための練習を見ると良いのです。

よくNHKや民放で、そういった演劇集団やアスリートの子供達の成長・・、つまり、研鑽を積んで行く子供達の姿をドキュメントしている。そういった場所では、それが3歳の子供であろうと、就学前の5歳の子供であろうと、容赦はありません。

全く大人の俳優と同じ・・・否、それ以上に完璧を求めて、厳しい揺るぎない指導がなされています。

文科省の指導の元に、学校等で、よく催ようされるように、子供達は、大人とは違って大人のやる事は出来ないという前提の元に、子供が出来る可能性のある事だけを抽出して、子供向けにarrangeされた、体験学習のための大人社会のように、あたかも学校教育の現場でしか見る事の出来ない教育楽器や簡易楽器のように、cheapで子供達を小馬鹿にした教育はないのだよ。

子供の音楽教育や合唱の部活のような、或いは、絵画の学習のように、本当の一般的な社会的な現場とは掛け離れた教育は、日本の教育だけに見られる日本人の持つ甘えの姿なのだ。

現役で俳優をやっている大人達が劇団東俳で勉強、研鑽をしている就学年次未満の子供達の姿を、テレビのドキュメントとして見て、「俺、ここで勉強するのは無理みたい!!」と震え上がっていたよ。

学校教育のように、頭から「所詮は、子供であるから・・」と、(よく言えば、甘やかした・・) (悪く言えば、子供を「子供だから出来なくて当たり前!!」と、「子供を最初から小馬鹿にした・・」教育ではなく、子供の内から、大人と(プロとして)対等に、指導し教育するのは、私も全く同感であり、その中でひたむきに頑張っている子供達の姿を見ると、本当に素直に、感動を覚える。

その感動は、ジジババのそれとは違って、そういった教育の中では、頑是無い子供達であったとしても、本当のプロを求めての姿であるからだ。

でも、もし、親達が、自分の子供にそういった教育を望むとして、そういった子供達を見る事、或いはそういった教育の場所は、そんなに珍しいことではないのだよ。

プロを目指す子供達を見たいと思うのなら、ありとあらゆるgenreのathlete達を見るとよい。

浅田真央ちゃん達のようなアスリート達の幼年時代は、学校教育の現場と、自分の目標への努力の対立の狭間、周囲の無理解で、皆一様に苦しんで来ているのだ。

音楽でも、小学生の低学年から、学生コンクールに参加している子供達は、非常に多い。

しかし、それが子供達を育成して行くのではなく、ホンのひと握りの成功者を除いたら、殆どの子供達を挫折させてしまう日本のコンクールの在り方には賛同出来ない。

コンクールに限らず、日本の教育は、儒教時代の科挙の制度のままであり、競争社会そのものである。

子供を平等に競争させるには、共通の土台に乗せる事が大切である。

そのために、学校教育では、人と違う勉強をする事を極端に忌み嫌う。

教育者が指導、判断の対象にならないからである。

そして、何が何でも、文部省が指定した教育の道筋に生徒達を押し込めようとする。

子供達の夢に向かって、その夢を叶えられるように、協力をするのではなく、学校が線を引いた将来の路線に何が何でも、詰め込もうとするのだ。

何時から、学校教育は子供達の夢に向かう姿勢を、back・upするのではなく、否定するようになって来たのだろうか??

少なくとも、私達が未だ、子供であった時代は、学校も、学校の先生達も、私達の将来の夢をback・upしてくれた、と思えるのだが・・・・???

実際には、音楽に無理解な学年主任の先生を、担任の先生と音楽の先生が無視をして、勝手にやるようにadviceされただけで、backupしてくれた分けではないのだが、それでも、違った道に進む事を許してくれたし、認めてくれたのだよな。

我々にはそれで、充分だったのだが、今の学校ではそれも許されないのだよな。

音楽に進もうと思った子供達には、先ず最初に学校が立ちふさがるのだよ。

学校教育においては、その前提として、「子供は子供に過ぎなく、大人の仕事は、絶対に出来ない」という想定で、その教育が組み立てられている。

だから、体験学習でも、汚い所や、危ない所は、全く省いて、周りの大人達に認めて貰える所だけを学ぶ。

つまり、美味しい所取りのお客様用の体験学習である。

音楽大学を卒業して、大手の企業の音楽教室に就職した若い先生が、大手の音楽教室で、発表会等の雑用を、会社のスタッフがやってくれるのを、「さすがは、大手の音楽教室は先生を大切にして、雑用をさせないのだから良いわ!!」と感心している。

個人の音楽教室の発表会にも、楽器店等が協賛をして、発表会の雑用のお手伝いをしてくれる。

でも、企業サイドの考え方や、楽器店の、本当の本音は違う。

雑用を指導する先生にさせない事で、その先生が独立出来ないように、するのだよ。

今の、ママ達や、パパ達が子供達の社会人になるための、体験を全くさせないようにする事も同じなのだな。

それで、「子供が引き籠もりになって・・・」とか、「いつまでもニートで・・・・」と悩まれてもねぇ??

結構、そういう親達は、一途に一芸を求めているathlete達や、劇団系の子供達や、音楽に邁進している子供達を哀れみの目で見る。

「親の見栄のために子供をぎせいにして・・」という。

しかし、もしそれが本当に親の見栄であったとしても、子供に「手に職」は残るのだよ。

NHKで、60歳を過ぎた年齢の引き籠もりを取材していた時に、その両親が役所の人達に対して、「子供をこういう風に育てたのは親の責任だから、私達が最後迄、面倒をちゃんと見ていかないと・・」と言っていたのだけど、「おいおい、あんた達が先に死ぬんだよ。その後は誰が面倒を見るんだよ??」と絶句してしまったね。

この期に及んでも、自分の事しか考えないのかね???

教室でも、教室の行事としての発表会とは、全く違ったスタンスで、子供達に夢の現実化としての教育の現場として、音楽を真摯に捉えて、ひたむきにアプローチする子供達のために、対外出演を企画している。

その姿勢は、子供を子供として教育するのではなく、一人前のプロを育てる教育とは、どんなものか?という事を、子供達本人や、保護者に対して体験させるために、企画したのだよ。

しかし、発表会と対外出演は、客層が全く違うという事が、中々、一般の人達には理解しては貰えない!!

発表会は、根本的には、「生徒の身内が観客である。」という事で、失敗等もすこぶる好意的に解釈して貰える。

八千代のコンサートは市の企画である。

だから、少しは子供達や生涯学習としての教育の現場の立場もあって、教室に対してもかなり好意的である。

マスコミの子供達への対応とは、根本的に違うのだよ。

それでも、聴衆は、一般の子供達とは無関係の人達が多い。

幾ら、主催者が教室の子供達に好意的であったとしても、当然、「出来てなんぼの世界」である事は変わらないのだよ。

ましてや、大崎は完全なマスコミの企画である。

考え方も営業本位のものだ。

そこには、「子供だから・・!」という甘えは、絶対に存在しない。

そういった、学校教育の延長線上であるお稽古事の音楽と、仕事としての音楽の違い、社会で仕事として捉えた場合の勉強の厳しさを学んで欲しかったのだが、結果は、すこぶる、残念な限りである。

将来的に、音楽に進むという事ではなかったとしても、将来は大人になって働かなければならないのだから、甘ったれたニートや引き籠もりにならないためにも、私としては、社会の厳しさを子供の内から学んでおく事は、絶対に必要な事だと思ったのだがね。

それに、対外出演の難しさは、大人の社会では、子供が仕事として、参入出来る機会は非常に希なのだよ。

そこも、文科省主催の体験学習的な簡易versionの大人社会とは全く違う。

子供達に対しても、姿勢や厳しさが全く違って、別物と言っていいのだよ。

極々、稀に、大崎や八千代のように、子供を参加させてもよい、という所があるのだが、必ず付いてくる条件がある。

それは、「大人と対等に、プロとして、やれるのなら・・・」という条件である。

だから、Niveau(水準)が保てなければ、そこで演奏する事は許されないのだよ。

それが、プロになるための学習なのだから。

文科省の体験学習的な教育の現場には、そういったNiveauはないのだよ。

そこで、子供達が学んで制作したものは、あくまでも子供達の持ち帰りの記念品であり、実際に売れるものでは無いからだ。

そこが、浅田真央ちゃん達が勉強しているプロの世界との大きな違いになるのだよ。

つまり日本の音楽教育でも、所詮は「子供達は、プロの人達と同じsystemでは教育は出来ない」という前提に立っているからなのだよ。

教育の最高学府と言われている音楽大学でも、プロになる事を前提として教育している分けではない。

私が有名な音楽大学の院生に、コンサートやコンクールの話をする時に、「あなたは音楽大学で、職業の訓練として音楽の勉強をしているのでしょう??」と訊ねたら、「え~っ??音楽が職業であると先生から習った事は一度もありませんでした!!」という驚きが返って来た!

生活を伴わない、芸術のための芸術ということなのだが、これ程、独りよがりで、自惚れの強いものはない。

academismの権化という事が出来る。

私も、ついつい、「音楽の勉強の目的が職業として・・・でないとしたら、音楽学校で君は、何を目的に何を習っているの??」と思わず聞き返してしまいました。

兎に角、音大生には、生活感がないのですよ。

演奏出来れば、演奏の場所さえあれば、それで良いのです。

確かに、その言葉だけを取ると、私達もそうなのです。

でも、それは生活出来てからの話ですよね。

じゃあ、何で、生活を立てるというの??

それに応えてくれる日本人の音楽家はいません。

日本人の音楽家達は、音楽を演奏することに対しても、指導する事に対しても、金持ちの道楽に過ぎなくって、生活感がないのですよ。

ここまでのお話は、学生の勉強する側のお話ですが、これは指導する側にも大きな責任があります。

指導する側が、芸術至上主義で、仕事としての意識が全くないのです。

99.9999%まで、solisteとしては、その能力がないのに、その生徒達が生きて行く術を教えないのです。

それは、不思議な事です。

「この話とVivaldiのviolinconcertoのa mollとどういう風に結びつくのか??」って??

小学校や中学校等の学校教育では当然なのでしょうが、職業学校であるべき音楽大学でもプロの世界とはかけ離れた、教育のための教育が行われているのですよ。

最初から、プロになるのを前提とした、プロになるためのcurriculumとして、プロになるための教育を受ける分けではない。

それがこの哀れな教育のための、Vivaldiのa mollなのですよ。

という事で、この哀れなVivaldiの名曲を、本来のVivaldiのstyleに戻して、私達の教室のVivaldiーmethodeのcurriculumの必須教材として導入するにあたって、教室の周りの先生達から猛反対された経緯があるのですよ。

つまり、日本人の音楽家にとっては、子供達が弾くVivaldi教材の課題では、子供達の演奏するviolinの音、所謂、ノコギリの目立てのキーキーという音が耐えられないということなのだな・・・??

ヨーロッパでは、よく初心者のviolinの音の事を猫の髭を擦る音と表現する。

猫の驚きとその悲鳴が聞こえてくるようだ!!

と言う事は、ヨーロッパでも、事violinに関しては、初心者のviolinの音は聞くに耐え得ないものとして捉えられている。

ギャァ~!!ぎゃあ~あ~あ~あ~あ~!! \(◎o◎)/!

日本ではヽそれに対して一般的には (`Д´)ノ キー!キー!とノコギリの目立ての音と例えられる。

いずれにしても、violinを学ぶ初心者の奏く音は、お義理にでも、美しいという表現はなく、聞くに堪えない音、というのが一般論なのですよね!

よく一般的には、近所の先生の所で、音楽の初歩を勉強して、もしも才能があるようだったら、その時に音大の先生等を探して師事する・・という事が言われていますよね。

でも、それは大きな間違いです。

初心100まで、で、初歩の段階で間違えた癖がついてしまうと、それこそ、二度とその癖が抜けなくなってしまうのです。

もし、音楽に興味を持って、音楽に進もうと思っても、間違えた癖がついていては、そこでprofessionalの道に進めることはありません。

一生を趣味のままで良いということなら、それでも良いのでしょうが、子供が音楽が好きなら、音楽に進ませても良いというきもちが100分の1でもあるのなら、最初からちゃんとした先生の下で音楽の勉強を始めた方が、お金も無駄にはなりません。

教室では、子供達が色々な楽器を複数にまたがって勉強していますが、そこで非常に面白い、悲劇があります。

Pianoの生徒等がKontrabassでオケに参加をしていますが、初歩の段階から、後輩達の練習やlessonを見ているので、一度も習った事のないviolin等も結構中級クラスの曲を初見でサラサラ演奏します。

教室の先生、所謂、インストラクターになりたい生徒はPianoから始まって、Kontrabassに至る迄の全ての楽器を演奏出来なければなりません。

演奏出来る・・・という意味は、発表会や対外出演、営業活動の時に演奏出来る水準であるという意味です。

所がですよ!??

・・・・ところが困った事に、他の教室で既に5年、10年と習って来た楽器は、教室で学び直したとしても、全く上手くならないのですよ。

Pianoを10年以上勉強した生徒が、全くPianoを弾いた経験のない生徒に一瞬で、追い抜かれて行くのです。

それは、悲惨です。

だから、教室では、「この楽器は他所で習っていたから・・」という言葉は、「全く弾けない」という事を意味するのです。

中村紘子さんも、コンクールに一位で入賞して、「いざ、演奏活動をしよう」としたら、日本流の悪い弾き方を外国の超、一流の演奏家に指摘されて、反省して、1から勉強し直すために、アメリカのジュリアード音楽院に再入学しました。

でも、結局、Pianoを弾く上での根本である、手を脱力して構えるという事が出来なくって、手に力が入ってしまう・・という悪い癖は、取れなかったのですよ。

そういう、中村さんの苦労話を知らなかったので、NHKのPianoのお稽古を中村紘子さんがやるという話を聞いた時には、彼女の悪い癖ばかり印象にあって、その彼女が子供達を指導するという事で、「こりゃあ、てえへんだ!!」と驚きました。

でも、或時、人に勧められて、嫌々ながら、NHKの「Pianoのお稽古」のテレビを見たのよね。

それで驚いたのは、中村さんはともかくも、生徒達はチャンとまともな手の形で演奏していたのですよ!!

「私は小さな子供の時から、変な癖がついてしまって、どんなに努力しても、この手の形は治らなかったのよね。」「あなたは、変な間違えた癖がつかないように気をつけてね!」と話ながら、指導していました。

その姿には、謙虚さが見えて、とても感服しました。

徹子の部屋でも、同じ話を黒柳さんにしていたのは、とても印象的でした。

私が音楽大学で4年間生徒を指導しても、間違えて身に付いた癖を正すのに、4年間を費やしてしまいます。

生徒達が音楽大学に入る迄に、勉強して来た年数と、同じ年数が、幾ら頑張って、自分の癖を、勉強し直して取り除こうとしても、その修正に掛かる年数は、Pianoを学び始めた年数と全く同じ年数が掛かるのですよ。

それなら、全く習っていないサラの生徒を教えた方が、間違えた癖がない分、生徒の伸びは早いのですよ。

つまり、幾ら音楽大学で、選び抜かれた生徒達を厳しく指導したとしても、全くやる気のない近所の子供達を指導した方が、プロに近い教育が出来るのです。

ハッ、ハッ、ハッ!

という事で、早々と音楽大学のような学校を辞して、私が30代の後半に差し掛かって、自分の教室を開設したばかりの頃、未だviolinの上級者のPiano伴奏が出来る先生や生徒が育成出来ていなかったので、止むなくプロのピアニスト(ピアニストというのは、男性系なので、その人は女性なので、ピアニスティンと言わなければならないのですが・・・)を、先生達や上級者の伴奏に雇った。

勿論、その頃は未だ私もリュウマチが、未だそんなに酷くは無かったので、上級生classの伴奏は私も率先してやっていたのですが、何せ人数が人数なので、キャパがね・・・・!

或程度は、分担しないとね。

violinやcelloの初心者の伴奏は、もう同じ楽器を勉強している上級生が、副科Pianoとして、伴奏の勉強をするので、(・・・・とは言っても、教室を作ったばかりなので、上級生とは言っても、未だ、小学3,4年生ぐらいの生徒達) で・・、経験も技術も足りなかったので、初歩のlevelの生徒や中級迄の生徒達の伴奏を分担して、担当させたのだよ。

友人はプロなので、上級生の伴奏を2,3曲お願いしただけだから、当然、「午後から、来てくれれば良い」と、言っていたのだが、音大生とは違って、プロは、意識が基本的に違っていて、発表会の最初からチャンと、会場の隅で、スタンバっているのだよね。

そこの所は、プロはプロで、amateurとは何かが、チョッと違う!!

で、彼女が後日曰く、「violinは上級生になると、何とか聞けるけれど、初心者の弦楽器は堪らないのよね。だから、その時間、どうしようか??と悩んでいたのよ。でも、ここの教室の生徒達は、小さな子供達でも、音がとても綺麗で、ビックリしたわ!!どうしてなの??」と、質問をされた。

彼女は、伴奏ピアニストも仕事として、やっているので、或程度はviolin等も弾けるので、少し詳し目に答えて、「楽器の持ち方、構え方、弓の持ち方、等々あるけれども、そういった事はさておいて、根本的には、最初からプロの弾き方を指導するのだよ!」と言ったら、「ホントにそうよね!!」と自答していた。

「子供だから、子供として指導する」 「子供だから出来なくて当たり前だから、子供versionで指導しなければならない。」と言う人達は、実際には、所詮、大人に対しても、チャンとした指導が出来る分けではない。

子供に出来ない物を、大人に出来る分けがないからだ。

子供の教育教材用に歪められた音楽、哀号、可哀想なVivaldiのa moll・・・!!!!

そういった、Vivaldiの曲の誤ったimageを払拭するために、baroqueの優れた演奏団体の演奏を繰り返し聴かせる事で、やっと日本人の持つVivaldiのa mollに対する誤解された曲のimageを何とか、払拭し、正す事が出来て、教室のcurriculumに持って来る事が出来た。

教室を作ったばかりの頃は、前述の私の友人の女性の他にも、CD等を多数出しているプロのピアニストにも、発表会の手伝いを頼んだ。

その人も、彼女と全く同じ様に、「violinの発表会では上級者の演奏は兎も角としても、初心者の演奏を聞かされるのは堪らない!どうやって逃げようか??」と彼女と全く同じ様に悩んでいた、・・・という事を聞かされた。

私達の教室の初心者の演奏を聞いた後の感想も、全く彼女と同じで、「どうして、小さい子供や初心者の音が、こんなにも綺麗なのかしら??」と驚いていた。

「勿論、弓の持ち方等のmethodeの問題もあるけれど、それ以上に子供に汚い音を出さないように、violinを持たせたその日に、美しい音と嫌な汚い音の違いを指導するからなのだよ。」と説明したら、彼女と同じように、全く、分かったような、分からないような、反応だった。

この話を繰り返したのは、それ以降も、同じような話が、度々あったからだ。

日本人の持つviolinの初心者の出す音に対しての偏見は、・・・・というか、音楽を愛する人達に嫌悪感を与えた、その日本独自のVivaldiの奏法は、弓の持ち方や、弓の「彈き止め」のtechnicに対しての誤った知識(認識??)による間違った奏法によってもたらされた「これが初心者のviolinの音だ!!」と思い込まれている、汚い音によってimageづけられた演奏によるものである。参照:2013年の冬の合宿のbowの講座

伝統的な物が常に正しいとは限らない。

必要悪というものもある。

人が勘違いをしている事は、「歴史は常に進歩していくものだ」、という誤った考え方にある。音楽においても然りで、音楽が限られた王侯貴族や教会の司祭達のものであった時代から、民衆、大衆のものになった時点で、音楽の大衆化や、より多くの聴衆にアピールさせるために、violinやPiano等も、より大きな音量を出せるように、改修された。

楽器特有の繊細で美しい響きよりも、一人でもより多くの人達にappealするために、より強い音量が求めらた・・・という事なので、それを持って、楽器や弓の改良(・・・とは言わないのだよね!!より強い音と引き換えに、繊細で美しい響きや音を失ったのだから・・・!!)

楽器特有の繊細で美しい響きよりも、一人でもより多くの人達にappealするために、より強い音量が求めらた・・・という事なので、それを持って、楽器や弓の改良(・・・とは言わないのだよね!!より強い音と引き換えに、繊細で美しい響きや音を失ったのだから・・・!!)

より強い音を求めるために、弓は張力を極端に強くするために、逆反りにして、弓の自然な重量に任せて出していたviolinの音を、3点支持に持ち変える事により、より強い音を出すようになった。

という改良??改悪をする事で、violinやPianoの音量は、極端に強くなったのだが、その結果、美しい響きや繊細な音は失われてしまった。

人生の法則と同様に、「一つを選択すると、一つを失う」というセオリーなのだよ。

しかしながら、指導者が、そういった、楽器の歴史的な観点にのっとった上で、或いは、その理由をよく理解した上で、現代の奏法を指導するのであれば、間違えた奏法が間違えられたまま、指導、伝達される事はないのだが、日本人特有の家元制度の延長線上の、猿真似だけの教育法の歴史では、その理由や理論を知ろうとする事もなく、型だけを真似をして来たのだよ。

世阿彌を引き合いに出さなくても、私も型から入って指導する事はよくある。

型から入って、心に抜けて行けば良いのだからね。

最初は何も分からない、単なるモノマネで猿真似であったとしても、それが魂の表現につながって行けば良いのだよ。

しかし、それは指導する側が、猿真似と本物の区別がつく場合だけなのだよ。

猿真似が猿真似を出て猿真似に至っても、所詮は猿真似にしかならないのだよね。

一つ一つの動作、所作に意味を込めて、魂を表現して初めて猿真似から脱する事が出来るのだよ。

道に至るは易(ヤス)く、道より出(イズ)ル、は難(ガタ)シ・・・だもんね・・・!!

それは、今の超人気の学習塾のように、いたづらに計算問題や練習問題を無限に反復練習するという、機械のような、非人間的な学習法が人気である理由は、最初から何も無いものは、悩む事も、考える事も無いから、なのだよ。

つまり、人がやっているから正しいという事は、自分の判断を人に委ねている、子供は親や学校に自分の将来を委ね、母親は父親に教育を委ね、父親は会社に委ね、会社は社会にその判断を委ねる。

しかし、最終的には、誰がその個人の責任を取るのかね??

いや~あ、それがかったるいから、他人に自分を委ねるのでしょう??

それなら、個人はいないのだよね。

居ないのなら、最初から生きては居ないのだよね。

という事で、何処に居ても、人は孤独なのだよね。

アハッ!

猿真似の話に戻って、・・・だから、violinの初期指導に於ける、あの耐え難い悲劇的な、破壊的な音の指導が、臆面もなく、今だになされている。

ヨーロッパで、意味を知る事もなく、その方法論だけを真似して、日本の音楽教育に持ち込んだのだからね!!

今度は逆輸出とかで、ヨーロッパの人達が、その猿真似奏法を持て囃している。

これじゃあ、人類の未来はないね???

「赤信号、皆で渡れば怖くない!!」とか、「ドングリの背比べ!」とか、「出る釘は打たれる」、とか・・・人間は、常に人と同じ事をやっていれば、安心なのだよ!

人がそれを信じているから、その努力の結果、成功した人が一人も居なくても、それよりも皆がやっているから、それを信じるとか・・・・兎角、日本人は不思議な国民だ。

猿真似国民の猿真似の話を、音楽以外の話に喩えて、もう少ししよう。

日本人の人口が増え続けていた30年、40年前の昔は、国民年金は、希望者だけが国に申し込んで、加入していたのだよ。

だから、私達の年代の人間は、あくまでも希望者が、国民年金に申し込んで加入していたのだよ。

だから、希望しない人達は、入らなくても良い。その方が払いが少なくて助かる・・・という(???)スタンスだったのだよ。

区役所から、国民年金に入るように、言われた時に、窓口で、「国民年金は、日本人の人口が限りなく増え続ける事を前提とした年金だよね。でも、日本の人口のキャパシティは何人か分かりますか??1億2千万で、マックスになると、急激に人口が減少するパンデミックが起こるはずだよね。その時に誰が年金を払うの??」と私が質問したら、区役所の窓口の人が、呆れ返って「そんな事を考えた人はこれまで一人もいませんよ!」「そんな事を言った人は初めてだ!!年金を払う人が減って行くなんて事は有り得ないでしょう!」と言っていた。

その話を聞いた教室の父兄の人が「芦塚先生はお国がやる事を信じないで、一体何だったら信じるんだろうね??」と驚いていたそうな。

でも、お国を信じるか否かは、原発を初めて日本に作る時も、私は原爆の被災者という立場から、原発に猛烈に反対していたのだが、「もしも原発が事故を起こしたら、どうするのですか?」という問いに対して、「絶対に起こらないものに対して、起こったら・・・という想定の、質問には答えられない」というのが政府の見解だった。

その話を、テレビで信念を持って公表していた政治家や大学の教授達がいたのだが、その絶対に起こらないはずのカタストロフィーが現実に起こったのだが、不思議な事に、その「絶対に有り得ない!!!」と言っていた人達の名前すら、今は公表されないよ。

だって、私達の質問に対して、「有り得ない仮定に対しての返答は出来ない」と言っていたのだから、それが「有り得た」・・のだったら、その人達は、自分の言った事に対しての、責任はどうすんのよ!! ヽ(`Д´)ノ

弓だって、baroquebowを使用して、日本流の技法で演奏をすると、一瞬で、弓が折れてしまうよ。

traditionalな楽器で演奏出来ない奏法が、伝統に則った正しい奏法である分けがないでしょう??

それでは、世界中の皆が「それが正しい」と言ったとしても、論理的に誤りなのだよ。

でも、世間は、「皆が渡るから、正しい!」・・・のよね!!

二次大戦の前には、世界中が、その誤った熱病に侵されて、戦争になってしまったのだけど、今は大丈夫なのかな??

ちゃんと、正しく、世の中を見てる???

それとも、今流れているテレビのコマーシャルの中の一節のように「徴兵があるから、韓流のスターの男性達はキリリとしているのよね。」という若い女のキャスターの話に、私は「ぎょぇ??」となってしまったのだが、今の親達は賛同するのかな???

私達戦後の団塊の世代の人間は、多分、皆、徴兵のない日本の国を誇りに思って来たと思うけれどね????

それって、もう、時代遅れの考え方なのかな??

音楽が、1万人や5万、10万の大衆を対象にして演奏されるように、なった時には、もう名人芸によった職人技の楽器製作者による楽器では、その音量の限界を遥かに越えてしまい、膨大な数のスピーカーを通した電子楽器の時代に突入した。

美しい音よりも、耳を破壊するような大音量と、単調な原始的なrhythmで、人々をtrip状態におとし入れる。

超古代社会の呪術のように・・・・

そういった、有無を言わせない、洗脳の世界のように、意志を持たない、言われたままのlobotomyの人間を教育する事が教育の目的ではないと思うけれどね。

初歩の教材を如何にも初心者のように演奏する先生や、初歩の教材を小馬鹿にして、つまらなく演奏したり、指導したりさせる先生については、Seitzのstudentconcerto Op.15 D DurのPageにも詳しく書いているので、そちらも参考にしてください。

Seitz studentconcerto D Dur Op.15

また、Vivaldiのa

mollについてのYou Tubeの演奏例もupしているのですが、それはこちらからもlinkを貼っておきます。

Vivaldi violinconcerto Op.3Nr.6 a moll

私の解釈とは全く違いますが、かなり柔らかいa mollです。baroque楽器による演奏ではありません。細かい音も色々と違っていて、興味深いのですが、You Tubeなので、その出典は分かりません。

![]()

baroque時代のconcertoの最もオーソドックスな一般的な、典型的な型式であるritornello形式の説明を、このVivaldiのa mollのⅠ楽章を例にして、ホームページ上にupしたり、論文にも掲載していたのだが、度重なるパソコンの故障等や事務所の引越し等で、長年の間に、その研究論文自体が失われてしまった。

せめて、パンフにして配った冊子でも残っていれば、もう一度、入力しなおして・・・という事で、それでも良いのだが、その断片の反故のペーパーすら見つからないので、「人間、諦めが肝心」という事で、またまた、最初から書き直す事にした。

これで、論文を新しく書き直すのは、何回目であろうか??

つい、2,3週間前にも、Seitzの全楽章を手直しするのに、楽譜を探したら、未完成のscoreが無数に見つかっただけで、最終の完成稿は見つからなかった。ひと月近く事務所中のフロッピーやCDを探し回ったのだが、等々見つからなくって、諦めて古いversionをベースに、新規に入力し直したばかりなのだがね。

毎回毎回、そういう無駄な作業をやらされてしまう。

私の自宅で、そういった資料類を、自分自身で管理、保管出来ればよいのだが、自宅であるハイツには、別の資料が山のようにあるので、如何ともし難い!。。

本当に芦塚音楽研究所(事務所)はブラック・ホールだ。

日常のちょっとした楽譜やコート等の日常生活品から、研究論文に至る迄、あっという間に、行方不明になってしまう。

今度は、事務所のブラック・ホールに関する研究論文でも書いた方がより有意義で意味のある事であろうか???

さて、気を取り直して、本題に戻って、ritornelloの形式についてであるが、日本語では循環形式と訳されていた事がある。

循環形式とはA⇒B⇒A⇒C⇒A⇒D⇒A、と独立したAを基本としてB⇒C⇒Dと循環して行く形式を指す。

このthemaが繰り返されるという形だけの類似点から、rondo形式との類似性を述べる論文もあったりして、勘違いされる事もよくあるのだが、それが一般のamateurの人達が、そう言った類似性の話をするのなら、何の問題もないのだが、音楽大学の理論の先生が、ritornello形式を説明する時に、同じ誤りを犯して、生徒達に指導していた事は、許されるべき事ではない。

形上のAhnlichkeit(類似性)はあったとしても、基本的にはrondo形式は舞曲の形式であり、ritornello形式は器楽の形式であるし、tempoの設定等もrondo形式とritornello形式では全く違う。

大rondo形式はABACABAという、複合三部形式を取ることもあるし、その場合には、sonate形式とのAhnlichkeit(類似性)も取り沙汰される事もある。

しかし、rondo形式が複合三部形式であるかどうかは、兎も角としても、純粋な器楽の形式であるsonate形式とは、その類似性を論じる事は出来ない。

baroqueorchestraのconcertoの場合、Aの部分はtuttiで、演奏されるが、単純な繰り返しを防ぐために、省略形(abkurzung)や、逆に拡大形(vergrosserung)を伴って、反復される事が多い。

B以降のC、Dの部分はsoloとbasso continuoの部分である。

参考までに、Vivaldiのこの曲のtutti部分の構造的な比較を掲載しておく。

ちなみに、ここでのA、B、CからF迄はtutti部分である。

また、soloは、一括してsoloとして、特に識別はしなかった。

「tuttiA」 auftaktから11.5小節迄(11.5小節間)、「solo」auftaktを含むTakt13小節目から24小節目迄、(8.5小節間)、

「tuttiB」21小節目の3拍目から23小節目迄、(2.5小節間)、「solo」24小節目から35小節目迄、(11.5小節間)

「tuttiC」 e mol35小節3拍目から44小節目迄、(10.5小節間)、「solo」45小節目から57小節目迄、(13小節間)、

「tuttiD」58小節目から59小節目迄(2小節間)、「solo」60小節目から68小節目迄、(8.5小節間)、

「tuttiE」68小節目の3拍目から71小節目の頭迄、(2.5小節間)、「solo」71小節目の3拍目から74小節目迄、(3.5小節間)、

「tuttiF」75小節目から80小節目迄、(6小節間)

以上の譜例を比較対照表に表記したのが、下の表である。

この譜表は、3Pageに渡る楽譜であるが、本来なら、横一列のscroll表示をすると、もっと見やすくなってよいのだが、パソコンの画面上でscrollさせると、楽譜が小さくなり過ぎて音符が見えなくなってしまうので、パソコンの画面としての便宜上、3Pageに並べて表示する事にした。

最初の段の一番上の段(A) の音符は、この曲の最初のtuttiであり、12小節目の3拍目迄が、所謂、themaの提示部(A)となる。

その次のB の段は、soloの部分を飛ばして(割愛して)、次のtutti(B)のpassageである21小節目の2拍目の裏からであるが、僅か、2小節とauftaktだけが再現される。

同様に、35小節目の2拍目の裏からの(C)のpassageも、調がe mollに転調しているのを除けば、41小節目迄、全く同じ繰り返しである。

41小節目から42小節目の移り変わりは、baroque様式の作曲法では極めて珍しい、(という割にはよくbaroqueの作曲家達にも愛用されて使用されている)切断という手法である。

途中で、突然別の場面の途中へ飛んでしまう現代的な手法である。

現代作曲家のStravinskiyが好んで多用している。

(D) のtuttiも、僅か2小節の断片である。

最後のtuttiになる(E) は、前半6小節半が全く省略されて、いきなり後半の部分から突然始まる。

この楽譜の比較表を見ても分かるように、全くthemaが同じに繰り返される事はない。

baroque時代のritornello形式の場合には、寧ろ、同じ形で繰り返される場合の方が多いので、此処まで緻密に繰り返しの形を変化させるのは、例外的と言える。

![]()

音符の上の数字は小節数である。

分析譜が分かり難かったので、新しく作り直した。

多分、こちらの方が分かり易いと思われる。解釈は変わっていないのだが、layoutの問題なので・・・

orchestraのtuttiに、挟まれて行くB、C、Dは,、tuttiに対立する soli(solo楽器の複数形)で構成されるのだが、本来的にはritornelloのsoloの部分は、solisteやCembalistが、予め与えられた低弦のcello(或いはviola da gamba)partの数字付き低音、所謂、basso continuo上に、即興で技巧的(Virtuositat)なpassageを繰り広げる。

今日では、即興演奏というのは、非常に難しい技術なのだが、毎週、orchestraの曲を作曲しなければならなかったbaroque時代の作曲家達にとっては、orchestraのthemaAのみを作曲し、それを展開したthemaや、basso continuoでcelloのpartと和音を数字で指定して、演奏会当日、作曲家が自ら即興で演奏する事は、七面倒臭い作曲の仕事を簡略化するための、非常に有効な手段だったのだ。

また、転調だけで同じMotivを繰り返して演奏する5度や3度のSequenzの進行は、その即興性をさらない、有機的機能的にする、簡略化の為の手段でもあった。

ある意味、cheapな手法では、あったとしても、毎週を忙しく仕事に追われる作曲家達にとっては、有難い技術だったのだよ。

今日では、私達の教室の子供達のように、小学生の頃から、和声の基本を学んでいなければ、Cembaloを専門に勉強して来た音楽家達にとっても、Cembalo奏法を学ぶ上でのネックになっているのではあるが・・・!!

ちなみに、即興と言っても、情緒的に感情に趣くままに演奏すれば良いというものではない。

celloの奏する低音上に、Cembaloの演奏する和音の進行の中で、正確に演奏しなければならないからである。

作曲家がsolisteを兼ねていた、baroque時代の演奏家達だから、可能な技なのかも知れない。

![]()

通常はVivaldiも、soloの部分は、あたかもEtudeのような技巧的(Virtuositat)なfigurationに散りばめられたpassageや、basso continuo(通奏低音)のSequenzによる演奏上に、即興的なornament(装飾的な)Variationを、展開して行く事の方が一般的なstyleなのだが、この曲では、まるでBachのように、堅実にthemaを分解、発展させて展開をしているのは、当時の手法としては極めて珍しく、興味深い。

Vivaldiの非常に勝れた、作曲技法を、垣間見る事が出来る。

24小節目からのA⇒H⇒Aの音は、ostinato(固執低音)であるから、動いている音のみで、そのpassageの全てを書き表す事が出来る。

所謂、省略譜という事で、pattern化された作曲手法を見る事が出来る。

28小節目の後半部は、Sequenzなので、開始音のみで書き表す事が出来る。

32小節目から35小節目は、終始句(kadenz)である。

35小節目から44小節目迄はtutti

以下45小節から、下記の表のように、Motivが2度ずつSequenzとして、下行しながら反復されていく。

58小節目から59小節目がtuttiで、60小節目からsoloである。

60小節目からも、schleife(旋回)する3度のostinatoによる奏法で、以下のように経過音を省いて3度で書き表す事が出来る。

60小節目から61小節目迄は、Aの和音であり、62小節目はD、63小節目の3拍目からはG、65小節目はCの和音である。

つまり、5度Zyklus(圏)のSequenz進行である。

また、65小節の2拍目からはC⇒F⇒D⇒G⇒E⇒A⇒F⇒H⇒G⇒C⇒A⇒D⇒Eという和音進行をしている。

この和音の動きは非常に高度なchromaticな(dominante Zyklus)によって作曲されている。

68小節目後半から71小節目の頭迄がtuttiで、71小節目後半から半音階の下行Sequenz進行となる。

Sequenzの進行を毎小節ごとに縦に比較したもの。2度づつ下行しているのがよく分かる。

74小節目から、以下、75小節目の最後のtuttiに繋がって行く。

同71小節目から74小節目迄の小節の和音進行のSequenzをカッコでgroupingして書き表したもの。

ちなみに、72小節目(2小節目)の3拍目のFaナチュラルはFa#のままで、4拍目でFaナチュラルになる譜面も多い。

楽典的には、そのいずれも間違いには当たらないので、Vivaldiのfacsimileを見た事はないので、どちらとも言えない。

但し、VivaldiのSequenz的には、3拍目で和音が変わっているので、上記の楽譜の方が、可能性は高い。

もし、4拍目で音を変更するとしたら、下記の楽譜も可能ではある。この場合には、矢印の音は依音の非和声音になり、その次のナチュラルの音は、第七音になる。あくまで参考の譜例なのだが・・・

パソコンの音源なので、音は悪いのですが、依音の非和声音の参考までに・・・

Sequenzの進行は、即興演奏にとっては、とても大切な手抜き法である。

baroque時代は、作曲家がノルマに追い立てられる時代でもあったので、楽譜(演奏譜)を作成する上でも、即興演奏をする上でも、Sequenzの技法はとても大切な省略法であった。

Beethoven時代のkadenzのように、solisteが自由に転調やfigureの変更が出来た分けではなく、ripienosoloとして、basso continuoでCembaloやcelloが伴奏をしている上での、即興演奏なのだから・・、という制約上の即興の話なのだからね。

![]()

![]()

教室で使用しているscoreはRicordi版の指揮用のscoreである。

しかし、part譜はEulenburg版である。

通常は勿論、scoreとpartの版は必ず併せて買うのが常識である。

しかし、orchestraの楽譜は、そんなに売れる分けではない。・・・という事で、印刷部数も限られている。

直ぐに、品切れになってしまうのだが、その割には、中々再版をしてくれない。

という事で、scoreと同じRicordi版のpart譜の楽譜を注文した当時、出版社の在庫切れで、逆にEulenburg版のscoreも手に入らなかったからである。

当然の如く、版が違えば、articulationは元より、音符まで違うので困ってしまう。

はっきり言って、細かい音符に至っては、その比較の論文を書ける程、版によって違う。

殆どの版は、Ricordi版かEulenburg版を底本にしている。

その大本の版がscoreとpart譜も違ってくるから困る。

しかし、話はこれに留まらない。

若しこれが運よく同じ出版社のscoreとpart譜が手に入ったとしても、それで我々の負担は何等変わる事はないのだよ。

同じ出版社であったとしても、articulationや音符は、至極当然で、果ては練習番号まで違っているのだから、始末に悪い。

その節操の無さは、日本の出版社とは、大違いである。

どうして、そんな問題が起こるかというと、scoreを校訂する人と、partを校訂する人が違うからである。

scoreは当然、音楽学者が校訂をする。

それに対して、part譜は当然演奏者が校訂をするからである。

出版にお金がかかっている場合には、violinの校訂とviolaやcello、それにKontrabassの校訂者がそれぞれ違う場合もある。

そうなると、phrasierungは各パートメチャメチャで悲惨なものになる。

日本人は、基本的に全体主義で長い物には巻かれろ・・という風潮がある。

しかし、ヨーロッパ人は基本的に個人主義で、それぞれの主張を大切にする。

だから、一つの本の中で整合性が取れなかったとしても、それを気にすることはない。

その中の主義主張から自分に最もあったもの、symbthyを感じるものを選んで、自分の主義を貫けば良いのだ。

しかし、日本人には、印刷されたものは絶対であるという風潮がある。

だから、そんな混乱があったとしても、それでも、その出版されている楽譜に書かれた事を忠実に守って演奏している団体が居たりして、本当に日本人の演奏家達はeccentricで面白い。

教室ではそんな事をしたら、子供達に「先生!真面目にやってください!」と叱られてしまって、怖い!!

でも、どっちみち、子供達には、orchestraのbowtechnicの基本を指導する分けなので、楽譜に書かれているphraseやarticulationを忠実に守って練習する分けではないので、出版社の違いはそんなに大したことじゃないのだよ。

どっちみち、細かく当時の演奏上の慣習や、orchestra全体としての整合性や、構造上のphraseの違いで、phrasierungを全く最初からやり直すので、寧ろ、原典版のように、articulationやbow slurのような色々な無駄なものが付いていない方が有難いのだから・・。

原譜のscoreにはtuttiからripienoに変わる場所はこのように書かれている。

しかし、それでは、オケcelloやKontrabassのpartは、どう演奏して良いのか分からない。

同様に、ripienoからtuttiへの入りも、その開始音が分からない。

これまでは、細かい音の違いのkritikや、tuttiの終わりの音や開始の音を、練習中に生徒達に口伝で指示していたのだが、より正確さを期すために、芦塚versionを作って、solocello(ripieno cello)と、オケcelloとKontrabassを分けて楽譜に書き表して、混乱を避けた。

下の楽譜は芦塚versionのscoreである。ちなみに、通奏低音のCembalopart作曲は、当然、芦塚陽二の上級生用versionである。

上から4段目のcelloのpartは、ripienosoloのcelloで、上から5段目は、オケcelloとKontrabassである。

13小節目からの、オケbackは、concertinoに変更して、soliで伴奏をする事にしている。

バランス的には、これでちょうど無理がない。

音符の細かい違いの訂正は、各版の比較検討から来るので、後日に譲ることにする。

![]()

baroque時代の協奏曲は、tuttiに対しても、soloの部分に対しても、basso continuoと呼ばれる、celloやviola da gambaと呼ばれる楽器とCembaloのコラボで伴奏をする。

参考までに: basso continuo(通奏低音)とornament(装飾)

今現在出版されているbaroqueの殆どの曲はCembalo譜がオケ譜の中に付いているか、オケスコアーの中にCembaloのpartとして書かれているのだが、本来はCembaloの左手はcello(viola

da gamba)のpartをナゾって彈き、右手はcello譜上に書かれた数字を(書かれていない場合の方が現実的には多いのだが、)見ながら、即興で演奏するのが、Cembalistの必須条件であった。

当然、このVivaldiのa mollぐらいのCembalo譜tならば、教室で、orchestraのCembaloを担当する中学生なら、初見で、即興で、演奏出来るのが、当たり前である。

更に、Cembaloのbasso continuoの演奏で、より高度なCembaloを学んでいる教室の弟子達(生徒ではなく弟子!!)は、数字付き譜から更に、ornament奏法をマスターしなければならないからである。

次の譜面はPachelbelのcanonのornament譜で、私の弟子で、Fiori musicaliのCembaloを担当している萩元美紀作成のornament譜である。

彼女は、私のorderに応えて、pro-versionのornament譜から、初心者用のversionまで、4種類のversionを作っている。

その一部分をパソコンの音源で紹介します。

生音は、ホームページビルダーに持って来るのが中々難しいので・・・・。

![]()

参考までに:You Tubeの八千代のコンサートへlinkします。

2012年07月27日八千代市生涯学習プラザ主催サマーコンサート

2011年12月22日八千代市生涯学習プラザ主催クリスマスコンサート

上記の演奏はそれぞれにtempoの設定が違います。

2012年の演奏は、前に演奏した曲が暗く重たい曲だったので、演奏会を明るく終了するために、急遽、その場で演奏しました。

と言う事で、tempoを少し早めにして、軽やかに演奏しています。

2011年のクリスマスコンサートで演奏したcanonは、コンサートの幕開けに、演奏会の雰囲気作りに演奏したので、ゆっくりめにしっとりと演奏しています。

同じcanonですが、その場の雰囲気や目的に併せて曲の雰囲気やtempoの設定を変えて演奏しています。

![]()

Vivaldiのa mollの教室での位置付けは、子供達が初めてthird positionを学んで、Vivaldiが弾けるようになった段階で勉強する課題である。

少子化の影響を受けない、未だ日本に人口が増えていた時代には、AshizukaKnabenKammerstreiche(芦塚児童室内弦楽オーケストラ)という名前の如く、児童・・・、所謂、小学生迄の子供達のorchestraで、Vivaldiを演奏をしていた。

その場合には、当然、CembaloのpartもPianoの初心者の子供が弾く分けなので、octaveや複雑な和音進行は無理である。

soloをするヴァイオリンの子供が小学生の低学年であるなら、Cembaloもその学年に合わせなければならない。

勿論、出版されている楽譜は、子供が演奏する事を想定してはいないし、大人であるとしても、amateurのピアニストを対象にしている分けでもない。

あくまでも、音楽大学出身者以上の技術を持つ人達を対象にして書かれているのだ。

そういった意味でも、baroqueの通奏低音を演奏する事は難しい。

・・・・・という事で、教室で、Vivaldiのconcertoを、子供の教育教材として使用するためには、basso

continuoのCembaloのpartも、子供の手の大きさや、難易度を考えて作り直さなければならない、という難しい課題をこなさなければならない。

という事で、orchestraのpart譜として、あらかじめ出版されているCembaloの譜面の他に、通常のCembalo譜(通常のCembalo譜も子供達が演奏出来るようにoctaveは使用していない) と、子供達を対象にした、初級versionのCembaloの通奏低音譜を作成した。

通常のCembalo譜という事は、上記に説明したように、出版されているCembalo譜は、orchestraの演奏譜としては、お粗末で演奏するに値しないからであり、その手直し・・というよりも、最初からbasso continuo上に新しく右手のpartを作っている。

それとは、別に、子供達が始めてCembaloのpartで、orchestraに参加する子供の為には、basso continuoの右手のpartは、(このa mollの場合には・・) Ⅰ楽章は2声で、Ⅲ楽章はtempoが早いので、指が間に合うように、1声で書いている。

実際上は、basso continuoの和音を演奏する上では、作曲家やCemballst にとっては、ある程度は、和音が厚い方が、演奏する側にとっては楽である。

それは何故かというと、1声や2声でCembaloの右手のpart曲を書く場合には、極力注意しないと、violinsoloのmelodieと、Cembaloの右手の音が被ってしまって、unisonになったり、violinのpartとCembaloの右手の進行が、5度の平進行をしたりして、全体を聞いていると、音痩せという現象を起こしてしまうからである。

殆どの出版されている通奏低音の楽譜は、和音が分厚いので、その音痩せを気にしないでも良いように書かれているのだが、1声や2声の場合には、その逃げが出来ないので、音痩せを書いた場合には、モロに分かってしまう。

チョッと話はそれるが、参考までに、この左に掲載されている楽譜は、今教室で指導している先生達が学生時代に、私の指導の元に、書いた手書き譜である。但し、通奏低音の右手のpartは私の創作である。2声や1声で通奏低音partを書く事は、意外と難しい。逆に和音が多い方が通奏低音の作曲としては楽になるからである。

パソコンやfinaleが、未だ無かった時代には、楽譜の書き方(浄書の仕方)のlectureもインストラクターになるための必要欠くべからざる必須のcurriculumであった。

左手のoctave以上の跳躍は、子供達にはかなり難しいのだが、それは通奏低音としてcelloとunisonの動きをする左手なので、Cembaloだけが変更する分けにはいかない。

という事で、Vivaldiのa mollに参加出来るPianoの生徒は、この曲の左手のpartを自由に演奏出来る技術の水準を持った子供以上、・・・という事になるのだ。

勿論、上級生がCembaloを担当する場合には、右手の通奏低音のpartは、より高度なtechnicを必要とする楽譜に変わるのは当たり前である。

先程のPachelbelのcanonのように、毎年発表会や対外出演等で演奏される常設曲であり、常に演奏する生徒のlevelが異なる演奏の場合には、Cembaloのpartの技術levelも3段階、4段階のlevelに分けて作られている。

その中でも、一番に簡単なversionは、3種類のpatternの和音進行を勉強すれば、曲の通奏低音が全て弾けるように、簡単に書かれている。

しかし、上記の楽譜のように、同じcanonであっても、演奏会versionでは、violinの生徒達に負けず劣らず、激しく華やかにfigurationを演奏しなければならない箇所もある。

注意深く聞くと、色々なCDで、CembaloがtechnicallなfigurationをMeisterworkで繰り広げているのを聞く事が出来る。

上記の楽譜を制作した萩本美紀も、canonだけでも、3,4種類のversionを作ってTPOに応じて、彈き分けている。

ついでに言っておくと、そういったVirtuositatな演奏譜を作成するのは、私の仕事ではない。

中学生以上の上級生の専科classの生徒達や、先生達が演奏する楽譜に関しては、私がCembaloのpartを作成し、arrangeして、譜面起こしをする事はない。

即興演奏を自分で作る事も、Cembalo奏者の通奏低音奏法のcurriculumの中に含まれている、元々の課題なのだから、生徒達が自分で作って当然なのだからだ。

![]()

次の話は、Ⅲ楽章の139小節目からのSequenzの話である。

本来的には、141小節目のcellopartのシ♭やsoloviolinのミ♭は、ナチュラルである。

という事で、カッコ付き♭で書いた。

chromaticなquintZyklusのSequenzは139小節目と140小節目だけで、141小節と142小節はdiatonicになっているので、実際上はquintZyklusは2小節だけで、141小節目からのquintZyklusはもう既に壊れてしまってDiatonikな進行になっている。

つまり、DiatonikのSequenzでは、5度圏は成立しないからである。

しかし、141小節目の二つの音に♭を加えることで、E⇒A⇒D⇒G⇒C⇒F⇒H⇒E⇒Aと、quintZyklusは完全に完成させる事が出来る。

論理的には、こちらの方が理に適っているのではあるが、baroque時代には、そこまでの転調は・・??と考える人達が多いのだが、実際にはBachやVivaldi等も時折、思い切った5度圏を見せることはままある。

そういった理論優先の思い切った和声法の使用は、特に宗教的な曲の場合によく見受けられるが、これは数学的な理論と、宗教性の一致を試みたbaroque時代の考え方にもよる。

宗教的な神秘性が、音楽理論の齎すeccentricな表現に勝るからである。

勿論、Vivaldi自身が、そこまで、5度圏にこだわったかどうかは、知るよしもないが・・・、Vivaldiはカトリックの司祭であったことは、否めない事実ではある。

ChromatikのquintZyklus(5度圏)の例

(私の作曲による1声のみのbasso continuoであり、一番初歩のversionである。 右手を和音ではなく、1声の単旋律にした簡単versionのCembalo譜である。)

本来の音から外れる音をカッコ付き臨時記号で表したが、勿論、私が「このpassageはこの臨時記号のように演奏すべきである」・・と主張しているのではない。

音楽理論を優先して、作曲すると、このような和声進行になる・・・という遊びなのだからね。

くれぐれも、誤解のないように・・・!!

パソコンの音源なので、音は非常に悪いのですが、ただの参考までにということなので、悪しからず、ご了承ください。

いずれにしても、この曲を幼い子供の頃に勉強して来た人が、その記憶の中に141小節目のcelloのシ♭の音やviolinのミ♭の音、或いは142小節目のbasso continuo celloのシ♭を、刷り込まれてしまっていれば、この音の変更は多少は違和感を伴うかもしれないが、初めてこの曲を聞く人にはこの曲に於ける音の変更は、多分、聞いても分からないだろう。

それは五度圏がChromatikで演奏されたのか、diatonicで演奏されたのかの、大同小異のkleinigkeit(小事)であり、論理的にはどちらも間違いとは言えないからだ。

元のversionの音がどういうものだったか??分からないままに説明をしてしまったので、参考までに、日本で出版されている一般のヴァイオリン教則本に掲載されている、同じpassageの楽譜と音を掲載しておきます。

音源はこの楽譜からのパソコンの音源です。あくまで参考までなので、悪しからず

orchestraの並び方については、別のページに「音楽のおもしろ話」⇒「オケ並びについて」 というタイトルでよもやま話として簡単に触れています。私達の教室の独特のorchestraの並び方も、そのページに説明してありますので、参考にしてください。

ここで補足説明をしたいのは、演奏者の人数です。

通常は、baroqueのorchestraは1stviolinと2ndviolinが「交唱」をします。「交唱」と言うと、全く聞き慣れない言葉かもしれませんが、カトリックの教会では、結構普通にGottesdienst(礼拝)で、行われている作務で、本来は教会のグレゴリオ聖歌等で、司祭が歌(グレゴリオ聖歌)呼び掛けて修道僧達が(歌で応える)というスタイルの音楽を指します。

そういった、呼びかけの歌を歌で応えるというジャンルを交唱形式と言います。

歌舞伎や花いちもんめ等の童謡も、交唱形式の一つであります。

1stviolinがthemaを演奏すると、2ndviolinがそのthemaを遅れて演奏する。

あたかもcanonのように、追っかけっこをしたりと、音楽がsurround(サラウンド)のようにstereo効果を活かして、orchestraのmemberを配置する事によって、立体的に演奏します。

baroque時代の並び方は、そういったstereo効果を最大限に引き出すための、baroque並びという並び方があります。

そのbaroqueのorchestraの並び方(配置)に、更にbasso continuoのripieno群を前に出してsoliとして演奏する並び方は、私の考案した教室独自のオケの並び方なのです。

・・とは言っても、演奏する場所(会場)によって、その都度並び方を変えるのが、baroqueや古典派の時代、ロマン派の時代に至るまでの一般的な方法論なので、ひょっとしたら、私と同じ並び方をさせる作曲家もいたかもしれません。

俗にHaydn並びというorchestraの理想的な並び方で、20世紀までのorchestraの並び方の模範となったHaydn並びも、Haydn自身は、会場の形状に併せて、その都度、並び方を工夫しています。

作曲家にとっては、自分の作品が最大限、効率よく響けば良いのですから、定形に拘る必要はないのです。

しかし、結構革命的なVivaldiは、この曲を含めて、オケのviolinが第一violinのみ(2nd violinがない・・)という曲も、数多く作曲しています。

その場合にはstereo効果はないので、現代のorchestraの並び方と同じ並びをとります。

1stviolin、viola、celloか、それともviolaとcelloを入れ替えて、1stviolin、cello+violaのMunchen型の原型のような並び方をします。

Bachの2台のviolinのためのconcertoも、solo violinの対話だけではなく、orchestraの全てのpartが対話をするような、交唱のstyleで作曲されています。

21小節目、この左側の小節はtuttiです。3拍目から1soloが始まります。

楽譜の記譜上では、そのままのtuttiで演奏するように指示されているのですが、それではsoloのviolinに対して、無理があるので、強弱をPと指定してあります。

しかし、それでも、不自然に聴こえてしまいます。

その理由は、通常baroqueのsolo violinの伴奏は、basso continuoになって、solo cello、(勿論、さもなくば、viola da gamba)とCembaloが、ワキを演奏する(伴奏する)のが普通だったからです。

という事は、幾らpianissimoで弾いたとしても、violinやviolaがorchestraの人数のままで演奏してしまっては、音が強く出過ぎて、不自然になってしまうのです。

つまり、basso continuoの基本原則は、soloの楽器に対しては、soloの伴奏でなければならないのです。

だから、教室のオケでは、練習では、全員が練習しますが、本番は(A)のPの部分からは、プルト・リーダーだけがsoli(soloの複数形)の演奏をする事になります。

同様に、VivaldiのこのOp.3Nr.6 のa moll曲も、soloの部分の伴奏に、soliという指定は、原譜にはないのですが、教室では、13小節目からのviolinとviolaはプルト・マスターだけのsoliで演奏させる事にしています。

それでも、violinとviolaの音がunisonなので、同じ音が2本づつで伴奏されるので、音は結構強めになってしまいます。

勿論、このscoreでは上から4段目のcello、solopartなのですが、12小節の3拍目からは、basso continuoのsoloになります。全員がsoloになるので、とてもバランスがよく、響きます。

教室で作成したscoreでは、basso continuoのsolo celloと、orchestraのcello、Kontrabassは別の段に書かれています。

それはVivaldiの時代には、tuttiからsoloへの移り変わりのorchestra partの最後の音は、soloの音として書かれているので、最後の音の長さが書かれていません。それで、勘違いをして演奏するorchestraが多いからです。

この文章をクリックすると、Ⅲ楽章のorchestraからsoloに移り変わる小節のoriginalの譜面の例を参照する事が出来ます。

Cembalopart作曲芦塚陽二(中級version)

![]()

orchestraというから、baroque-orchestraも50人、100人ぐらいの大オーケストラをimage、連想している人が多いようです。

しかし、何処の王侯貴族も見かけ上の豪華な暮らしとは正反対に、家庭の中は結構、火の車で、切り詰める所は極端に切り詰めていたのですよ。

だから、一般の・・・というか、通常のbaroque-orchestraの人数は、多い宮廷でも、12,3名程度だったのですよ。

imageで言えば、I Musici(イ・ムジチ)ぐらいの人数が標準でした。

アハッ!・・・・それは逆ですよね!

baroque-orchestraの人数に合わせて、I Musiciがmemberの人数を決めたのですよね。

つまり、

つまり、

violin 6人

viola 2人

cello 2人

Kontrabass 1人

Cembalo 1人

・・の12人編成で、管楽器や、その他の楽器、歌等が入る場合には、その都度、必要に応じて外注する事が、一般的だったのです。

この「12名編成」の場合には、violin6名の内の一人がsoloを演奏しなければならないので、実際のパート分けは、solo1名、1st-violin3名、2nd-violin2名 の編成になります。

solisteがsoloを彈き終わったら、オケの1stのパートを演奏しますが、その時には、全体のバランスが、1stviolinが4名、2nd 2名のバランスになっているので、バランス的には、1stが少し強くなりすぎるので、全体としては、余りよいバランスとは言えません。もしも、solisteが1stに行って、1stの1人が2ndに行くと、1st3名、2nd3名になるので、多分、1stが弱く感じられるかもしれません。

もし、私がイムジチの編成にいちゃもんをつけるとすると、理想的には、soloのviolinを外から引っ張って来て、solo1、1st3、2nd3、viola2・・・・の方が良いと思います。

バランス的には、「1stが弱い!」 と思われるかも知れないけれど、solisteがsoloを演奏している時には、伴奏のviolin群は3名、3名でbalanceが良く、soloを弾かない時には、1stを演奏すれば、1st4名、2nd3名、viola2名、cello2名、Kontrabass1名の結構バランスの取れた良い編成になるからなのです。

オケsoloでオケがbackを演奏している場合には、1stの4がsoloに抜けるから、1st、3、2nd、3とbalance的に問題はありません。

勿論、concertinoの場合には、オケがsoliになるので、最初から問題はありません。

(soliとはsoloの複数形です。1stや2ndのpartから、それぞれのpartでsoloを演奏すると、solisteが複数になるので、soloの複数でsoliになります。下にpultの説明をしているので、それと併せて覚えておいてください。)

ちなみにこのお話は、一般的な(1stと2ndが分かれている)orchestraの曲の場合の話です。

Op.3のNr.6のa

mollの場合には、violinが1stのみなので、バランスの問題は下記のようになります。

「蛇足になりますが、このI Musiciの写真は、日本公演の時の写真ですが、後ろのCembaloは、当時の、一流の外国からの演奏家達の日本公演を支えて来た2段鍵盤のコンサート・チェンバロですが、今はその役目を終えて、余生を、江古田の私の部屋で送っています。

グジョン・モデルのbaroqueCembaloの復刻の楽器です。コンサート・チェンバロとして、大変有名なとても美しい楽器です。」

本文に戻って

本文に戻って

Op.3のNr6のa mollの.この曲の場合には、violinのpartが1stと2ndに分かれていないので、全体の楽章の中で、一番大きな人数を要するⅡ楽章で人数が決まります。

一番、大きな人数というのは、全体の楽器の人数の事ではなく、Ⅱ楽章で必要なviolinとviolaの人数という意味です。

下の楽譜は通常は、1stviolinにviolin1と2が、ディビジョンで記載されていて、violinのⅢは、通常は2nd violinとして書かれているのですが、それぞれのviolinを独立させて、一つの五線譜に書いた譜例です。

もし、この楽譜の通りにviolinⅠ、Ⅱ、Ⅲを一人づつで演奏したとすると、violin全体では3人必要なので、とすると、violaのパートが2人では、violaだけが、強くなりすぎます。という事で、1人を降り番にしなければなりません。

理想的には、Ⅰ楽章、Ⅲ楽章を、solo、violin2名、viola2名、cello2名、Kontrabass1名、Cembalo1名の9名の編成にして、Ⅱ楽章は、viola奏者の人が一人、violinに持ち換えをすると良いのです。

Ⅰ、Ⅲ楽章の場合には、orchestraのtuttiの部分では、violin3、viola2、cello2、Kontrabass1、Cembalo1、で、とても良いバランスになります。

Ⅱ楽章はviolaの一人がviolinに持ち替えて、solo1、violin3、viola1という、soli だけの編成になります。しかし、これは各part一人づつと言う事なので、balanceの問題はありません。

https://www.youtube.com/watch?v=L0w6o5jBLIQ

2017年11月23日(木)八千代市生涯学習プラザ主催オータム クラシックコンサートの演奏です。

Vivaldi a moll Op.3Nr.6、

『Knaben-kammerについて』

教室開設当時には、教室の児童orchestraは、Ashizuka-Knaben-kammer-Streich‐Orchestraという大変長い名称を持っていました。

ドイツ語の『Knaben』という単語は日本語では「児童」と訳すようなので、日本語では『芦塚児童室内弦楽オーケストラ』と訳すようです。

私が千葉で教室を開設した当時は、生徒達は皆、小学生だったので、orchestraが『Knabenkammer』でも良かったのですが、やがて、時間が経過して、子供達が中・高校生となると、この『Knabenkammer(児童室内)』の名称は使えなくなってしまいました。

英語のjuniorという単語は、ドイツ語ではJugendとなるので、本来ならば、Ashizuka-Jugend-Kammer-Streich-Orchestraとすべきなのですが、第二次大戦の時にHitlerがHitler-JugendとしてJugendを連発していたので、私にとっては、Jugendという呼称に余り良い印象がないのですよ。

しかし、今回はお久し振りの小学生中心のKnaben-kammer-Streich‐Orchestraが再開出来ました。

中学生の助っ人として、Cembaloとviolinを弾いてくれた七星ひかりちゃんと、Kontrabassの川島綾乃ちゃん(中1)の二人だけが助っ人参加しています。

『出演者と持ち替え楽器について』

Vivaldi a moll Op.3Nr.6、『出演者』

solisteは、楽章毎に、1楽章のsoloは美音(小3)2楽章のsoloは紗來(小5)3楽章のsoloは瑞希(小5)としました。なるべく多くの生徒達にsoloを演奏させたいからです。

basso continuo-celloは真雅(小5)continuo-Cembaloはひかり(中2)です。

Ⅱ楽章は、紗來ちゃんがsoloを演奏し、CembaloのひかりちゃんがviolinⅢに持ち替えています。

Ⅲ楽章では、violaの瑞希ちゃんがviolinのsoloに移動したので、紗來ちゃんがviolaに持ち替えて弾いています。(violinの生徒達は全員violaの譜面は読めるので・・)

『楽器編成について』

Vivaldiは、violinとviolaとcello(Kontrabass)の編成の曲を数多く作っています。つまり、この曲も2ndviolinを欠いた編成になっています。

演奏は本来の必要最低人数の9名ではなく、Ⅱ楽章を、Cembaloの七星ひかりちゃんが第三violinに持ち帰る事によって、更に、1名少ない8名編成になっていますが、これはVivaldiの意図にも叶っているbaroqueの編成です。

『演奏について』

「baroque特有の奏法であるsenza vibrato奏法について」

また、純正の響きを活かすために2楽章はvibratoをしないで演奏しています。このlevelの生徒達に取っては、逆にvibratoを入れないで演奏する・・という事はかなり難しい事なのです。vibratoを入れる事が癖になっている・・という事以上に、vibratoをしないと、音のちょっとした狂い(pitchの差)でも際立ってしまうので、逆に音を合わせる事が非常に難しくなってしまうのです。(実はタップリとvibratoを入れて演奏すた方が演奏としては楽なのですよ。しかし、vibratoを入れると純性の美しい響きが失われてしまいます。period奏者達がbaroque音楽を演奏する時に、non-vibratoで演奏するのは、そう言った理由によるのです。)

「ornamentの奏法について」

Ⅱ楽章のornament(装飾音)は、教室のcurriculumとしては、高校生からは自分で作る事になっていますが、今回は小学5年生の演奏なので、芦塚先生が代わりにornamentを作っています。勿論、Cembaloのcontinuoのpart( bezifferten Bas 所謂、右手のpart)も芦塚陽二先生の作曲です。

「Vivaldi独特の絡め合わせによる作曲法」

Ⅰ楽章のrhythmicalなup-tempoの演奏なのですが、そのrhythmは、violaとcelloの『絡め合わせ』の技法によるもので、violaに対しての、celloの食い付きが非常に難しいのです。Violaの瑞希ちゃんがcelloの桃迦ちゃんの方を向いて演奏していますが、食い付きのtimingを合図(einsatz)を出しながら演奏しているのです。

「空中bowing」

次にviolinのsoloの部分で見受けられるviolinとviolaのunisonの伴奏は、4分音符と4分休符が繰り返されるので、通常は弾き止めを使用して、4分音符を弓を半分だけ使用して、4分休符は弓の動きを止める事で演奏しますが、今回の演奏では、休符のpassageも弓を弦からホンの少し持ち上げる事で、音を出さないように空滑りをさせる・・所謂、『空中bowing』を使用して、恰も、全弓で演奏しているかの様に演奏しています。

この空中bowingの演奏技法はbaroque奏法における色々な奏法の基本になるので、この空中bowingの奏法が出来るようになると、色々なbaroque時代の演奏表現が出来るようになりますが、日本では未だ知られていないperiod独特の奏法となっています。この奏法による色々なperiodの奏法の中で、最も大切な奏法としては、余韻の演奏法です。

「technical-acousticのお話」

例えば、今回の八千代のような多目的ホールの場合には、講演者の言葉が聞き取り易いように残響を抑えてあります。

そういった残響の全く無い多目的ホールでも、残響のあるコンサート・ホールで演奏しているように、聴こえるのは、baroque時代の、この特殊な奏法によるものです。

つまり、ホールの残響の余韻の音を、楽器で演奏しているのです。

そういった奏法の事を私はtechnical-acousticと呼んでいますが、この奏法は、とても大切なbaroque時代の演奏法なのですが、日本では未だ知られていないperiod時代の独特の奏法になります。

「体を揺らして演奏する事について」

日本では体を揺らして演奏する事は、情緒的感情的な演奏として忌み嫌われていますが(※)、実際には、指揮者無しの演奏では、このような超狭い演奏者と演奏者の間が10㍍にも満たない舞台の距離・・だとしても、耳で相手の音を聴いて合わせると、100分の1秒ぐらいのズレが生じて、後弾き(所謂、音のズレ)が起こってしまいます。

日本のClassicの演奏者の多くの人達が持っている悪い癖である・・独特のtempo感の無さ・・所謂、乗りの悪さは、常日頃、popularの奏者達がClassicの演奏家に対して文句を言っている「rhythmの後引きの演奏」は、耳で音合わせをする事によるrhythmの遅れが生じる事から起こるrhythmのズレなのです。popularの演奏家達の場合には、音楽をbeatで体感して演奏をするので、そういったClassicの演奏家達特有のズレは起きません。

一般の人達や他の音楽教室の先生達からよく言われている、芦塚音楽教室の子供達の演奏の独特の『乗り』と『rhythm感』ですが、それは、一般的には耳で合わせるbeatを、目と、体の動きで合わせるので、体感としての合わせになって、lagが発生しないからなのです。

また、室内orchestraの場合には、指揮者が立たないので、concertmasterの演奏を聴いて音を合わせる場合が一般的なのですが、今回の子供達の演奏も、指揮無しなので、体の「揺らし」でrhythmを合わせる事が非常に重要なのです。

つまり、子供達が体を揺らして演奏しているのは、日本で普通に考えられているような情緒的・感情的な揺らしや、performanceではなく、計算されたchoreography的な揺らしになるのです。

この曲のⅠ楽章のripienoのviolaとripieno-celloが、お互いが速い交唱になっていて、絡み合わせのtimingを、耳で合わせるとズレてしまうので、violaの瑞希ちゃんが、初心者のオケcelloの桃迦ちゃんに目でeinsatzを送って、そのrhythmの出遅れがないようにしています。eye-contact、・・目と目の合図ならば、絶対にtempoの遅れは出ないので、顔を見合わせて演奏する事は、交唱を演奏する場合の基本的な演奏法になります。

(※)体の「揺らし」を演奏法という言葉で表現すると、日本人の音楽家達の中には奇異に思われる人達も多いと思います。勿論、「情緒的に、或いは感情的に『体が揺れる』のは、演奏法ではなくて、単なる無駄な動きに過ぎません。」体を揺らす事は、単に『rhythmを取る』と言う意味だけではなく、bowの自然な動きや、体の重心を取る意味もあって、演奏そのものにも多大の影響を与えます。

・・と言う事で『体の揺らし』は、performanceとしての、『情緒的感情的な動き』ではなく、音楽技術的な理論的なtimingによって、正確に振り付けられた『体の揺らし』だと言う事を理解しておいてください。

「continuoのmelodieの変更」

Ⅲ楽章の最後で、旋律がよく知られているこれまで出版されている一般的な楽譜の動きと違う動き(ミ♭)が出てきますが、これはSequenz進行によるⅤ度圏の進行を活かすための音の変更です。

一般的な進行の場合には、baroque時代には禁忌とされた(Celloの通奏低音の動きにとても不自然な)増4度の進行が起こってしまいますので、それを防いで、しかもSequenzを忠実に守るための音の変更です。

Basの動きを自然に正しく演奏するか、melodieを一般的な演奏にするか・・の二択なのですが、

今回は普段は、一般的には聞かれる事のない・・Basの動きを正しく演奏した場合として演奏しました。

「1点支持の奏法」

おそらくviolinを学んでいる人達・・というかproのviolin奏者も含めて、多分、98%ぐらいの人達が3点支持による弓の持ち方をしていると思います。しかし、baroque時代の弓の持ち方は、当時のbaroque絵画を見ても、1点支持の弓の持ち方が基本でした。

その持ち方が3点支持に変わったのは、19世紀に入ってからTourteとSpohr達の手に寄って、強い音量を出すために、新しいbowに改良してからのお話なのです。

弓が現代のbowに改良されて、楽器もbaroque仕様から、modern仕様に変更されて、それから弓の持ち方が3点支持に代わりました。

だから、baroque時代や古典派の時代までの古い弓の時代の音楽と、現代の音楽の演奏表現では、全く音の出し方から違っていたのですよ。

Europaの神様classの演奏家達は、音楽を歴史的に学んでいるので、そういった弓の持ち方を音楽の表現や時代表現に合わせて使い分けています。

しかし、日本の音楽のlevelでは、なかなかそこまでは行かないようです。

「settingmistake」

今回のsettingの失敗は、この小さな舞台にKontrabassだけが舞台の下で演奏をしたのですが、実際にはKontrabassも乗るゆとりはあったのですが、setting担当の人の「絶対に、乗れない」・・という思い込みがあって、私が「Kontrabassも舞台上に・・」と、頼んだのに、setting担当の人が、Kontrabassを舞台下にsettingをしてしまいました。

rehearsal の時に私がcheckをすれば良かったのだけど、そうしたら全員舞台で演奏出来たのに・・・ね??

今回の反省です。ハイ!

通常の録音やコンサートでは、このⅡ楽章もorchestraのtuttiとして演奏されますが、baroqueの様式としても、音的にも、このⅡ楽章はtuttiで演奏するよりも、soliで演奏した方が、より響きが良いと思われます。

他のVivaldiの作品もⅡ楽章はsoliで(と言うか、soloとripienoのbasso continuoのcellosoloとCembaloの3名で演奏される事の方が多かったからです。

Vivaldiのcelloのconcerto d

mollのⅡ楽章も、本来は楽譜には何も書かれていませんが、tuttiがunisonなので、orchestraで伴奏をするには、強すぎます。

という事で、通常は各Pultmasterの人だけで伴奏のpartを演奏します。

子供達の演奏なのですが、前回の八千代の演奏の時にも、美しいcellosoloのmelodieをtuttiの刻みでかき消してしまうのは忍びないので、各PultのPultmasterだけのsoliにしたのですが、それでも強過ぎるので、2ndviolinを省いて、1stviolinのsolo、violaのsolo、celloのsoloのそれぞれ一人づつのsoli、3本でripienoをしました。

伴奏のpartが分かれないで、完全にunisonになっているので、それぐらいが限界でしょう。

Vorspiel(前奏)とNachspiel(後奏)のtuttiは、フルmemberで演奏して、soloの部分はsoliの伴奏です。

「蛇足:Pultはpartの事ではない!!

①orchestraでは、基本的に一つの譜面台を二人で見ます。

同じpassageで二人が演奏を抜けてしまわないように、舞台の中心を境にして、客席寄りの人は演奏に専念し、譜めくりは奥側の人がします。

客席寄りの人がシテで、舞台奥の人がワキになります。

②concertmasterに対して、各パートのリーダーの事をPultmasterと言いますが、Pultとは、partのドイツ語ではありません。

ブラスバンドでは、Pultmasterの事を、partreaderと言ったり、バンドマスターの略でバンマスと言ったりするので、Pultという言葉とpartという言葉が混同されて解釈される事が多いようですが、その意味は全く違います。

Pultの語源はラテン語で、その意味は(上板が傾斜した机、書見台、教会の聖書台、譜面台)という意味になります。

つまり、譜面台の事をPultと言いますが、Pultmasterと呼んでいる時には、partreaderの意味で使用しているので、そこから混乱が生じているようですね。」

参考までに

Vivaldi celloconcerto Op.26Nr.9 d の解説のPageはこちらから

You TubeのVivaldi celloconcerto d の八千代のコンサートでの演奏風景はこちらから

You Tubeでの八千代のコンサートの演奏風景です。曲はヴィヴァルディ、2台のヴァイオリンのためのコンチェルト イ短調 1楽章です。

Vivaldi doppelviolinconcerto a moll Op.3Nr.8 Ⅰ楽章

Vivaldiのa mollのお話では、楽器の持ち替えを当然のように話ていますが、楽器の持ち替えは、日本の音楽界では珍しいようですが、ヨーロッパでは、至極当たり前の話です。

特にVivaldiの時代では、その方が普通の感覚でしたので、Vivaldiやbaroqueの他の作曲家達も必要最低人数を割り出す時には、持ち替えを想定していました。

私は非常に遅くから音楽の勉強を始めたので、日本人の先生に師事した事は、殆どありません。

そういった意味でも、日本の独特の西洋音楽に対しての考え方はあまり理解出来ません。

という事で、当然、私達の教室の生徒達も、教室のorchestraのmemberに入っているviolinの生徒達は、基本的には全員、violaの持ち換えが出来ます。

教室のPianoの生徒達がCembaloを演奏したついでに、Kontrabassの持ち替えを出来るように・・、普通に持ち替えをします。

教室の先生という立場では、ヴァイオリンからコントラバスまで、弦楽器全部の持ち替えが出来ます。

それが、ヨーロッパでは普通なのですよ。

だから、Vivaldiの考えた必要最低な人数ででも、教室の生徒達は演奏が可能です。

勿論、Vivaldiが指導をしていた、ピエタ音楽院の生徒達も、全員、色々な楽器の持ち換えが当たり前だったはずです。

それがヨーロッパでは、伝統的な普通の教育なのですから。

これも蛇足なのでしょうが、ドイツを中心にして、子供達の音楽教育についてお話します。

私のドイツ時代の友人(勿論、ドイツ人なのですが・・)が副校長をしている、ドイツ最高の子供達の音楽教育の学校である、レーゲンスブルクの教会音楽学校に、取材で1週間以上も寝泊りする機会がありました。

Wienのウィーン少年合唱団と同じように、ドイツ最高峰の少年合唱団を有する教会音楽学校で、バチカンの直営の学校で、男の子だけの学校です。

小学校から、高校迄の全寮制の学校です。

小学校から、高校迄の全寮制の学校です。

音楽は大変専門的で、歌は所謂、ネウマと呼ばれる定量楽譜から、オルガンや、管楽器、弦楽器総てを徹底的に学びます。

しかしながら、音楽以外の一般教科のレベルも尋常ではなく、音楽の水準が世界最高峰なのは当たり前なのですが、卒業時に音楽に進むのは、その半数で、残りの生徒も大変優秀で、医者や建築家等の花形の職業に進みます。

全寮制なので、子供が家に帰るのは、夏休みと正月休みの年2回だけです。

NHKのアーカイブにレーゲンスブルクのドームシュパッツェン(ドームのスズメ)という、世界最高の少年合唱のドキュメンタリーがあります。

私がドイツ時代に、学長や市長との交渉や、撮影隊の撮影のプロモートしたのでね。

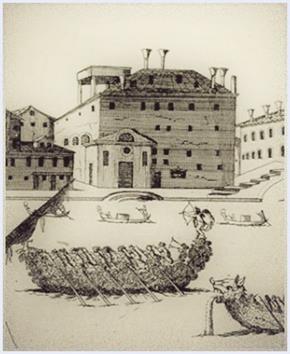

イタリアのピエタ音楽院(Ospedale della Pietaピエタ慈善院付属音楽院)は、当時、流行していた「捨て子」を救済する女の子だけの修道院でした。

イタリアのピエタ音楽院(Ospedale della Pietaピエタ慈善院付属音楽院)は、当時、流行していた「捨て子」を救済する女の子だけの修道院でした。

ピエタで育った子供達は、そのまま修道女になって、修道院に残るか、貴族や、お金持ちにみそめられて、結婚の為に修道院を出るか・・・というのが、一般的な表向きのお話です。

実際のお話は当時の世相をよく知った上での時代考証になります。

baroque時代に対しての夢を壊してはいけないので、その話は触れない事にして、

本文に戻って・・・

Vivaldiのa mollのお話の結論ですが、このⅡ楽章を演奏するためには、soloviolin、1人と、concertinoviolinが2名、viola2名が、最低必要人数なのだけど、他の楽章からは、一人はⅡ楽章の時に、violinへ持ち換えが出来るので、このa mollの曲を演奏するのに必要な最低人数は9名です。

後は、その倍数の人数になります。

soliste1、1st3、2nd3、viola2、cello2、Kontrabass1の12名のイムジチの編成ならば、solisteの1は変わりませんが、他は倍々で、solo+、6,6,4,4,2の23名の編成になります。

baroqueとしては、かなり大きな編成になりますよね。

勿論、この編成に更に、Cembaloのbasso

continuoが入りますから、13名のorchestraか、24名のorchestraになります。

教室ではorchestraのmemberの申し込みが足りない時には、狗肉の策として、solo1、1st2、2nd2、viola2、cello2、Kontrabass1、Cembalo1という変則的な人数で演奏する事もあります。

都合、11名の編成ですが、まあ、これがVivaldiのorchestraの演奏可能な最低人数でしょうね。

これよりも少なくなってしまったら、もうorchestraとは呼べなくなるのでね。

![]()

1725年のヴィヴァルディの肖像画。

フランス系オランダ人のF.M.ド・ラ・カーヴによる銅版画

Antonio Lucio

Vivaldi, (1678年3月4日 - 1741年7月28日)

ヴェネツィア出身のカトリック司祭、バロック後期の作曲家、ヴァイオリニスト。

イタリアのヴェネツィアに生まれ、オーストリアのウィーンで没した。

サン・マルコ大聖堂付きオーケストラの一員であった、理髪師でヴァイオリニストの父親からヴァイオリンを学ぶ。

10歳より教会附属の学校に入り、25歳で司祭に叙階される。

赤毛であったことから「赤毛の司祭」Il Prete Rosso(イル・プレーテ・ロッソ)と呼ばれるようになった。

司祭になった年にヴェネツィアのピエタ慈善院付属音楽院 (Ospedale della Pieta) でヴァイオリンを教えはじめ、1年後にはヴィオラ・アッリングレーゼも教えはじめる。

後に宮廷の「楽長」にあたるフルタイムの「合奏長」ではなく、パートタイムの「協奏曲長」として多くの器楽曲また時には宗教曲までピエタに提供し、リハーサルする義務を負った。

一方、オペラ作曲家としての名声もしだいにゆるぎないものになり、ヴァイオリンの無類のヴィルトゥオーソとしての演奏旅行のほかに、オペラ上演のためにヨーロッパ各地を回った。

彼の残した作品は死後長らく忘れられた存在であったが、20世紀に入り多くの作品が再発見され、再評価されることになった。

作品は、500を超える協奏曲、52の現存するオペラ(ヴィヴァルディ自身は94のオペラを作ったと書簡に記している)、73のソナタ、室内楽曲、シンフォニア、オラトリオ(現在自筆譜が残っているのは勝利のユディータのみ)、宗教音楽(モテットなど)、カンタータ、など多岐に渡る。「写譜屋が写譜を行っている間に、協奏曲の全パートを作曲できる」と豪語していた彼は速筆の多作家であり、その荒れた筆跡は残された自筆譜で確認できる。

通常RV番号(リオム番号)で楽曲が整理されるが、この他にパンシェルル番号(P番号)、ファンナ番号(F番号)が存在する。ジャンルには偏りが多く、ヴァイオリンのための協奏曲はおびただしく残っているものの、チェンバロのための協奏曲は編曲譜が一曲しか残っていない。

生涯

誕生から幼年期と青年期

1678年3月4日、イタリアのヴェネツィアのカステッロ区に生まれる。

誕生日は長らく謎だったが、20世紀になって洗礼の記録が教区教会で発見された。

瀕死の状態で出まれたため、助産婦が仮の洗礼を授け、2ヶ月後の5月6日に正式な洗礼を生家の目の前のサン・ジョヴァンニ・イン・ブラーゴラ教会で受けた。

このことは、ヴィヴァルディが生まれながら虚弱な体質であったことを物語っている。

父親ジョヴァンニ・バッティスタは、理髪師(当時の理髪師は簡単な外科医でもあった)として家計を支えていたが、同時にヴァイオリンの才能に恵まれ、ヴェネツィア旅行案内のパンフレットに名ヴァイオリニストとして紹介されるほどであった。

同じブレーシャ出身のジョヴァンニ・レグレンツィらとも親交があり、1685年にはサン・マルコ大聖堂のヴァイオリニストに選ばれた。22歳のときに仕立屋の娘カミッラ・カリッキヨと結婚し、最初の子供としてヴィヴァルディを授かる。

夫妻はその後男の子4人、女の子4人を儲けたが、彼らの中から音楽家は誕生しなかった。

幼少時から父親のもとでヴァイオリンに習熟すると共に、父親の幅広い音楽仲間から作曲法などを学ぶ。

レグレンツィを含むこれら音楽仲間のうち、誰がヴィヴァルディの教師となったかについてはさまざまに推測されている。

庶民階級のヴィヴァルディが、やがて世に出てさまざまな階級の人と引け目なく交わるには、聖職者になるのがもっとも確実な方法だった。

1688年、10歳で当時サン・マルコ大聖堂とサン・マルコ広場を挟んで向かい合って建っていたサン・ジェミニアーノ教会付属学校に入学した。

1693年、15歳で剃髪し、1699年、21歳で下級叙階を得て、1700年、22歳で助祭となり、翌1703年の3月25日に、25歳で司祭に叙階される。

彼は「赤色」に因むRossi(ロッスィ)の綽名で呼ばれた父親と同じく赤い髪であったために、「赤毛の司祭」Il Prete Rosso(イル・プレーテ・ロッソ)と呼ばれた。

ところが、ヴィヴァルディには生まれつき喘息と思われる持病があり、特に司祭としてミサの説教に立っている時に発作が起こると、ミサの続行が困難と成ることがたびたびあり、9月にはミサを挙げることを免除され、平服の在俗司祭となった。

第1期 音楽院の教師としての活動(1703年から1713年)

9月、1346年設立という由緒あるピエタ慈善院付属音楽院 でヴァイオリンの教師として教鞭をとり始めた。

キリスト教会が行う慈善事業の一環として捨て子の養育を目的に建てられた慈善院は、才能のある女子に対しては音楽教育も盛んで、ヴェネツィア共和国にはピエタをはじめ、インクラービリ、メンディカンティ、オスペダレットの4つがあり、附属の音楽院が併設されていた。

また1704年にはヴィオラ・アッリングレーゼも教えている。1703年以降から1740年にかけて、教師として、また作曲家として器楽曲から声楽にいたる幅広い分野の作品を提供し、そのリハーサルを行なう雇用関係を断続的に持った。

ピエタ音楽院で作曲と合奏を教える義務を任じられたヴィヴァルディは全12曲からなる『トリオ・ソナタ集』を作曲し、1705年にこれらを「作品1」として出版する。トリオ・ソナタの先駆者として有名なアルカンジェロ・コレッリの影響が色濃く見られるこの作品群は、ヴェネツィアの貴族アンニーバレ=ガンバーラ伯に献呈されている。

1709年の2月にピエタ音楽院との契約が更新されなかったが、その理由のひとつに、当時のピエタの経営状況が思わしくなかったことがあげられる。

この年に12曲の『ヴァイオリンソナタ集』を「作品2」として出版する。1711年の9月にピエタ音楽院との契約を更新する。

「作品3」として『調和の霊感』が出版される。

1713年にピエタ音楽院の合奏長であるフランチェスコ・ガスパリーニ(Francesco Gasparini,1668-1727)が職を辞す。

後任が決まるまで、音楽院はヴィヴァルディに宗教曲の作曲も依頼する。同年にオペラの処女作『オルランド・フリオーソ(怒りのオルランド)』がヴェネツィアのサンタンジェロ劇場で初演される。

この時期、基本的に音楽院の音楽教師という立場にいながら、作曲家としてのヴィヴァルディの名はヨーロッパ中に広がり始めていた。これは、生命力のほとばしりを感じさせる瑞々しい曲想のみならず、合奏協奏曲から更に進んだ独奏協奏曲のスタイルを確立していったためと考えられる。同時代のドイツ人音楽家ヨハン・ゼバスティアン・バッハも少なくとも筆写譜の形でヴィヴァルディの楽譜を入手していた。各地で公演されたオペラも次第に彼の名を高めて行った。

第2期 オペラ作曲家としての活動(1713年から1723年)

ヴィヴァルディは1716年から1718年までは、「協奏曲長」としてピエタ音楽院に奉職しながら、サンタンジェロ劇場をホームベースにオペラの作曲に精力的に取り組み始める。

1718年から1720年までの3年間はヴェネツィアを去り、ハプスブルク家領となったマントヴァの支配者、ヘッセン=ダルムシュタット方伯に宮廷楽長として奉職する。

同地で3作ものオペラを上演する。1723年7月にピエタの理事会はヴィヴァルディに対してピエタ音楽院のために協奏曲を月に2曲提供すること、旅行中は楽譜を郵送すること、リハーサルを2回ないし3回ほど指導する契約を交わした。音楽院にとってヴィヴァルディは大切な人材であり、必要不可欠な人物でもあった。

第3期 人気と円熟期(1723年から1740年)

ヴィヴァルディは書簡の中で、ヨーロッパの各都市を旅行したことを述べており、この書簡で窺えるように、この時期はほとんど旅行に費やしている。1723年から1724年にかけてローマを訪れ、同地で3曲のオペラを上演した。なおローマ教皇の御前で演奏したとも述べている。1725年に再びサンタンジェロ劇場の作曲家兼興行主となり、1739年まで断続的に務める。

1728年にトリエステで神聖ローマ皇帝のカール6世に謁見する機会ができ、協奏曲集『チェートラ』を献呈する。

1730年と1731年に、ヴィヴァルディはオペラを上演するためプラハに向かった。1732年から1737年まで、イタリアの各都市でオペラの上演と興行活動を行った。

この時期の作品群では、1725年に『四季』を含むヴァイオリン協奏曲集『和声と創意への試み』が「作品8」として出版。

1727年に『チェートラ』と題する12曲からなるヴァイオリン協奏曲集が出版される。

1729年には、音楽史上初めてのソロのフラウト・トラヴェルソ(フルートの前身)のための協奏曲集が「作品10」として出版される。また生前出版された楽譜としては最後となる「作品11」と「作品12」のヴァイオリン協奏曲集が出版される。

なお、作品13はシェドヴィルがヴィヴァルディの名前を騙って出版した曲集にパリの出版社が勝手に振った作品番号である。

1740年のチェロ・ソナタ集「作品14」はヴィヴァルディの真作であるが、パリでおそらくヴィヴァルディの関知しない間に出版されたと思われ、作品番号も作品13にそのまま続けて作品14としている。

キャリアの晩年[編集]

オペラ作曲家としてイタリア本土や外国の諸都市では人気が高まりつつあったが、本国ヴェネツィアではナポリ派のオペラがヴェネツィア派のオペラを駆逐し、ヴィヴァルディのオペラ作品に対する評価に翳りが見え始める。

また、1737年から翌1738年にかけて、教皇領のフェッラーラでの興行に次々とトラブルが起きる。1738年には「協奏曲長」の職を辞すも、ピエタ音楽院の求めにより作品の供給は1740年のウィーン行の直前まで続いた。

「ヴィオラ・ダモーレとリュートのための二重協奏曲」の完成後、1740年に兼ねてから抱いていたウィーンでのオペラ興業を決心する。

グラーツで自作の公演を行ったあとの足取りは現在までわかっていないが、ウィーンを目指す中でさらに不運がのしかかった。

一番のよき理解者でありもっとも力のあるパトロンだったカール6世が逝去し、オーストリア国内は1年間喪に服すことになったのである。服喪期間中はすべての興業が禁止されたため、予定していたオペラ『メッセニアの神託』が上演できなくなった。当時は出演者から大道具に至るまで興行主が後で清算する形でオペラの準備が行われていたので、おそらく大変な借財を抱え込むことになったと思われる。さらに、カール6世の娘マリア・テレジアが帝位を継いだためにオーストリア継承戦争が勃発し、国内の雰囲気も戦争一色となり、老大家に一瞥を与えるゆとりも関心も貴族たちにはなかった。

失意のうちに体調を崩したと思われるヴィヴァルディは、ヴェネツィアに帰国することもかなわず、1741年7月28日にケルントナートーア劇場が用意していた作曲家用の宿舎で、63歳で永眠した。

死因は内臓疾患であるといわれているが詳細は不明である。

夏季であったこともあり、旅行者のための簡素な葬礼の後、遺体は翌日、病院付属の貧民墓地に埋葬された。この墓地は後年取り壊され、現在はウィーン工科大学の構内になっている。オペラのほうは、ウィーンの新聞の広告欄に「故ヴィヴァルディ氏作曲」と張り出されて、翌1742年に当初の予定通りにケルントナートーア劇場で上演された。

後世の影響と評価

ヴィヴァルディは大変な蓄財が出来た程、同時代において高い評価を受けた。

ルイ=クロード・ダカンも著作の中で「アルカンジェロ・コレッリに匹敵するのはヴィヴァルディの『四季』のみと書いている。

ところが18世紀末から19世紀末にかけて、ヴィヴァルディは全く顧みられず忘れさられた。

これはバッハも同様であったが、19世紀末になってバッハが再評価されるとその生涯が調査され、その作品にヴィヴァルディの編曲を参考にした箇所が複数発見された。

年表

1678年 - (0歳) ヴェネツィアに生まれる

1688年 - (10歳) サン・マルコ大聖堂近くのサン・ジェミニアーノ教会付属学校に入る

1693年 - (15歳) 剃髪して最下級の聖職者となる

1703年 - (25歳) 司祭となる ピエタにヴァイオリン教師として奉職し始める

1704年 - (26歳) ピエタで、ヴァイオリンの他にヴィオラ・アッリングレーゼを教え始める。

1705年 - (27歳) 作品1(12曲のトリオソナタ集)がヴェネツィアで出版される。

1711年 - (33歳) 作品3(調和の霊感)がアムステルダムで出版される。

1713年 - (35歳) 最初のオペラ『離宮のオットー大帝』をヴィチェンツァで初演する。

1716年 - (38歳) オラトリオ『勝利のユディータ』を初演。

1718年 ~1720年 - (40歳-42歳)マントヴァでヘッセン=ダルムシュタット方伯の宮廷楽長として奉職する。

1723年 ~1724年 - (45歳-46歳)作品8(四季を含む)出版。

1728年 - (50歳) トリエステで神聖ローマ皇帝カール6世に謁見する。手書きの協奏曲集『チェートラ』を献呈。

1730年 - (52歳) オペラがプラハで上演される。

1735年 - (57歳) 再び「協奏曲長」に任ぜられる。

1740年 - (62歳) 3月21日にヴェネツィアを訪問中だったザクセン選帝侯の為に協奏曲3曲とシンフォニア1曲の作曲をピエタから依頼される。この年の秋にヴェネツィアを発つ。

1741年 - (63歳) 7月28日、ウィーンのケルントナートーア劇場専用の作曲家宿舎で内臓疾患により客死。

有名な作品

和声と創意の試み(Il

cimento dell'armonia e dell'invenzione)作品8。1725年に出版された12曲のヴァイオリン協奏曲集 四季(Le quattro stagioni(The Four Seasons))

この作品8のうちの第1番から第4番までを指す。

日本ではイ・ムジチ合奏団が取り上げたことで一躍有名になった作品[1]。調和の霊感(L'estro armonico)作品3

1本から4本のヴァイオリン(部分的にチェロも加わる)のための12曲からなる協奏曲集。

1711年にアムステルダムのロジェより出版された。

いわゆるリトルネロ形式による急速楽章を持つ、急―緩―急の3楽章形式による独奏協奏曲の様式を確立した画期的作品といえる。しかし、部分的にはコレッリ以来の合奏協奏曲のスタイルも含んでいる(例えば7番、11番など)。

後にJ.S.バッハが、この曲集のうち第3番、第9番、第12番をチェンバロ独奏用(BWV978、972、976)に、第8番、第11番をオルガン独奏用(BWV593、596)に、第10番を4台のチェンバロと弦楽合奏のため(BWV1065)に編曲した。

ヴィヴァルディが出版した作品

ヴィヴァルディの協奏曲及びソナタのうちのいくつかは存命中に出版されている。

作品1 12曲のトリオ・ソナタ集

作品2 12曲のヴァイオリン・ソナタ集

作品3 12曲の合奏協奏曲集『調和の霊感』

作品4 12曲のヴァイオリン協奏曲集『ストラヴァガンツァ』

作品5 6曲のソナタ集

作品6 6曲のヴァイオリン協奏曲集

作品7 12曲の協奏曲集

作品8 12曲の協奏曲集『和声と創意への試み』(『四季』を含む)

作品9 12曲のヴァイオリン協奏曲集『チェートラ

』

作品10 6曲のフルート協奏曲集

作品11 6曲のヴァイオリン協奏曲集

作品12 5曲のヴァイオリン協奏曲と1曲の弦楽のための協奏曲

以上の作品の初版は、1,2を除いてアムステルダムのル・セーヌ社から出版されており、ヴィヴァルディがヴェネツィアのみに留まらず、ヨーロッパでも名声を得ていたことがわかる。

作品3、4、8、9はすべて献辞つきで王侯貴族に献呈されているが、献辞のない作品5、6、7、10、11、12のうちのいくつかは、出版社がヴィヴァルディの了解を得ることなく出版した可能性が高い。

1730年頃を境に、いろいろ制約の多い出版譜ではなく、筆写譜での流布を好むようになった。

そのため、円熟期の作品には作品番号が付されていないものが圧倒的に多い。

以前は作品13が存在するとされていたが、後年の研究でシェドヴィルがヴィヴァルディの名をかたって出版したものであることが判明した。

また、作品14(6曲のチェロ・ソナタ集)は 、パリの出版社が勝手に付けた作品番号である。

ヴァイオリン協奏曲

ヴァイオリン協奏曲

ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 『喜び』 RV.180

ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 『疑い』 RV.199

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 『グロッソ・モグール』 RV.208

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 『1712年のパドヴァの聖アントニオの聖なる舌の祝日のために』 RV.212a

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV.230(J.S.バッハがBWV.972に編曲)

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 『不安』 RV.234

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 『ピゼンデル氏のために』 RV.242

ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調 『海の嵐』 RV.253

ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調 『隠れ里』 RV.256

ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『春』 RV.269

ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『安らぎ:いとも聖なるクリスマスのために』 RV.270

ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『恋人』 RV.271

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 『お気に入り』 RV.277

ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 『聖ロレンツォの祝日のために』 RV.286

ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 『秋』 RV.293

ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 『隠れ里』 RV.294

ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調 『冬』 RV.297

ヴァイオリン協奏曲 ト長調 『トゥロンバ・マリーナ風ヴァイオリンで』 RV.313

ヴァイオリン協奏曲 ト短調 『夏』 RV.315

ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV.317

ヴァイオリン協奏曲 イ長調 『ナイチンゲール』 RV.335a

ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 『ポストホルン(郵便屋の角笛)』 RV.363

ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 『カルボネッリ』 RV.366

ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 『アマート・ベネ』 RV.761

ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『アンナ・マリーアのために』 RV.762

ヴァイオリン協奏曲 イ長調 『オッタヴィーナ』 RV.763

フルート協奏曲

作品10として出版された『フルート協奏曲集』に含まれる楽曲である。

フルート協奏曲 ニ長調『ごしきひわ』 RV.428 作品10-3

フルート協奏曲 ヘ長調 『海の嵐』 RV.433 作品10-1

フルート協奏曲 ヘ長調 RV.434 作品10-5

フルート協奏曲 ト長調 RV.435 作品10-4

フルート協奏曲 ト長調 RV.437 作品10-6

フルート協奏曲 ト短調 『夜』 RV.439 作品10-2

フルート協奏曲 ト長調 RV.442

2本のフルート(フラウト・トラヴェルソ)のための協奏曲 ハ長調 RV.533

複数の楽器のための協奏曲

協奏曲 ニ長調 『ごしきひわ』

RV.90

協奏曲 ニ長調 RV.93(リュート協奏曲とも)

協奏曲 ニ長調 『女羊飼い』 RV.95

協奏曲 ト短調 『夜』 RV.104

2つのマンドリンのための協奏曲 ト長調 RV.532

2つのトランペットのための協奏曲 ハ長調 RV.537

2つのクラリネットと2つのオーボエの為の協奏曲ハ長調RV.559 バロック音楽史上最初のクラリネット協奏曲

2つのクラリネットと2つのオーボエの為の協奏曲ハ長調RV.560

ヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ヘ長調 『プロテウス、すなわち逆様の世界』 RV.544

『ソロ・ヴァイオリンと遠くのこだま用のヴァイオリンのための協奏曲 』イ長調 RV.552

ヴァイオリン、2本のオーボエと2本のホルンのための協奏曲

ニ長調『聖ロレンツォの祝日のために』 RV.562

ヴァイオリン、2本のリコーダー、3本のオーボエとファゴットとのための協奏曲

ト短調 『ザクセン選帝侯のために』 RV.576

ヴァイオリン、2本のオーボエ、2本のリコーダーとファゴットのための協奏曲ト短調

『ドレスデンのオーケストラのために』 RV.577

ヴァイオリン、オーボエ、シャリュモーと3つのヴィオラ・アッリングレーゼのための協奏曲 変ロ長調 『葬送協奏曲』 RV.579

宗教曲・声楽曲

スターバト・マーテル(「悲しみの聖母」) ヘ短調 RV.621

(青の色の文字はWikipediaよりの抜粋です。)

赤い文字は、私の追記になります。

芦塚先生のお部屋のindexのPageに戻ります。