ヴィヴァルディの作品9のLa Cetraは『和声と創意の試み』作品8の次に出版された作品であり、オーストリアの皇帝カール6世に献呈されている。

表題のチェトラ(Cetra [Ceatra])はラテン語で「革製の小さな盾」を意味し、共鳴板の形状からの連想から、小型の撥弦楽器リラ(竪琴)を指す言葉となった。その後、リラが撥弦楽器そのものを指す言葉となったことにより、イタリア語ではバロック期には当時人気のあったシターンやリュートを指す言葉として用いられ、撥弦楽器の音色から「詩的な閃き、霊感」を指す言葉としても用いられている・・・ってまあ、Wikipediaの受け売りであるぞなもし。

『ラ・チェトラ』は全12曲のヴァイオリン協奏曲集で、第9番のみ2本のヴァイオリンのための、他はすべてソロ・ヴァイオリンのための協奏曲である。第6番と第12番にはスコルダトゥーラの指示がある。

作品9を出版した翌1728年にヴィヴァルディは、カール6世と1719年から直轄都市となっていたオーストリア領の港町トリエステで謁見を果たし、その際に手書きの楽譜による12曲の協奏曲を「ラ・チェトラ」と題してカール6世に献呈している。

La Cetraは、残念ながら、曲の半数ほどが、ソロ・パートが欠落するなど、不完全であり、これは演奏者が練習のために手元に置いたままにしたか、あるいは演奏の記念として持ち去ったことによると考えられる・・とWikipediaには書かれている。

以上、Wikipediaからの受け売りというか・・抜粋である。

此処辺のこもごもは、誰が書いても変わらないので、時短のために、Wikipediaを参照する事にしておく。

このWikipediaの文章は、かなり誤解を産む文章だと思われる。

つまり、もしも、本当に、曲の半数程度の作品のsolo partが紛失して欠落したままで、補筆・校正された楽譜ならば、今出版されている楽譜は、basso

continuo等の現存しているpart譜からデッチあげられたものであり、もはや、補筆・校訂の域を脱してしまって、作曲の領域になってしまうからである。

しかし、このLa Cetraは、1727年にオランダ、アムステルダムの出版社シャルル=ミシェル・ル・セーヌから出版された、となっているからであり、出版という事は資料が複数残っている可能性があるからであり、『失われた』という想定は成り立たないからなのだよ。

多分、Wikipediaに書き込んだ人は、Vivaldiの直筆、所謂、手書き譜が失われた・・と言いたかったのではなかろうか??

La CetraのRicordi版のscoreを見ても、加筆に対しての説明は無い。

美音ちゃんが、発表会で、どうしても「オケの曲を弾きたい」と言って来たのだけど、大学生のお姉さん達が、そろそろ卒業年次で就職活動に忙しくて、中堅の生徒達も、居なくなってしまったので、実際にorchestraの演奏が可能か・否か??という話になってしまった。

美音ちゃんが、発表会で、どうしても「オケの曲を弾きたい」と言って来たのだけど、大学生のお姉さん達が、そろそろ卒業年次で就職活動に忙しくて、中堅の生徒達も、居なくなってしまったので、実際にorchestraの演奏が可能か・否か??という話になってしまった。

元来、美音ちゃんがcurriculumとしての課題曲として、演奏する予定の曲では、次の世代の子供達にとっては、技術的にはとても手に負えない技術のlevelになってしまうので、選曲で、手間取ってしまったのだよな??

美音ちゃんが或程度の練習のmeritがあって、しかも、初めて組でも演奏出来る曲となると、この選曲は至難の業であり、数曲を候補に上げたのだけど、それは不本意ながらの選曲としての、数曲・・である。

その中の一曲がこのLa Cetraの中のNr.1のC DurのⅡ・Ⅲ楽章である。

まあ、苦肉の策・・というか、選曲というか・・である。

Ⅱ楽章は、violin-soloの曲であるのだが、continuoのcelloと、追いかけっこのmelodieなので、所謂、通奏低音の動きとは違うので、continuoとしては弾けないのでその分演奏は難しい。

つまり、対位法的にoctaveのcanonのように演奏しなければならないからである。

baroque音楽を演奏する時の恒ではあるのだが、純正の和音の響きを活かすために、vibratoは最小に留めるべきである。

歌い込むために大きなvibratoを掛けて演奏する奏者も見受けられるが、それでは和音の響きは失われてしまうし、canonとしての動きも無くなってしまう。

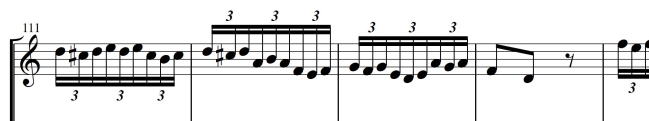

また、violinのmelodieは単純な音で書かれているのだがviolin-part下の段)、baroqueの演奏の常としては、ornamentを加えて弾く事の方が、普通なので、そのornamentの演奏がまた一課題でもある。

今回は、美音ちゃんには未だ無理なので、斉藤先生がornamentを作った(violin-part上の段ornament譜)。

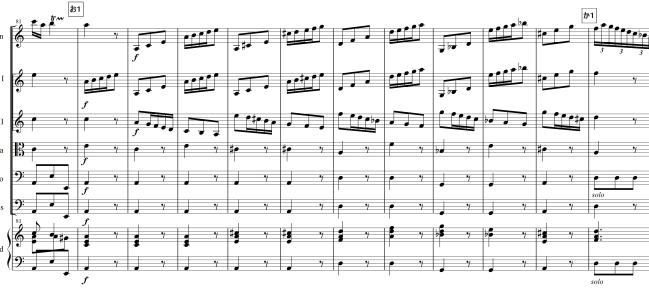

という事で、急遽、今回は不本意ながら、La Cetra Concerto Op.9 Nr.1 C Dur(F.Ⅰ.n.47) Ⅱ・Ⅲ楽章を発表会で演奏する事になったのだが、この曲はRicordi版でscoreが出版されているのですが、part譜が発売されていないので、soloを弾く予定の美音ちゃんが自分でfinaleに入力して、part譜を作成しました。

scoreの入力の時には、暇な時には綾乃ちゃんが少し手伝ってくれました。

入力した後のミス探しは、光里ちゃんが殆どcheckして、探してくれました。

また、所謂、Cembaloのpart、 つまり、Ⅱ•Ⅲ楽章のCembaloの右手のpartは、芦塚先生が書いてくれました。

基本的な形で書いてあるので、練習をしながら、必要に合わせて、変奏すれば良いのだそうです。

continuoのduoが弱い所はCembaloさんが少しhelpを弾いてくれる予定ですが・・・

baroque時代のconcertの形式は楽章毎に、急緩急の3楽章形式か、古い時代の教会ソナタ(kirchen-sonate)の形式である緩急緩急の形式で作曲されるのが常でした。

教会ソナタ形式の場合には、複音楽的なpolyphony様式を使った作曲技法で作曲されるのが常でした。

また、concertのⅠ楽章は、ritornelloの形式で書かれる事が多いようでした。

ritornelloの形式とは、日本語では循環形式と訳される事があって、orchestraの部分とsoloのだ部分が交互に出て来る形式です。

今日は、 についてお話をしましょう。

についてお話をしましょう。

ritornello形式について、掻い摘んで言えば、orchestraで演奏する部分とsoloの部分(通奏低音のcello、或いはviola

da gambaと

和音を補填するCembalo等の楽器とのsoloという意味なのですが・・)とが、交互に繰り返されて演奏されるので、循環形式と言います。

orchestra部、solo1orchestra、solo2、orchestra、solo3、のようにsolo部を間に置いて、orchestraが延々と繰り返されるので、循環形式なのですが、よく似た構造を持つ形式なので、勘違いをされる形式にrondo形式という形式があります。

『チョッと蛇足でrondo形式のABAの構造の説明をします。』

rondo形式の構造は、単純rondoと呼ばれる、A+B+A+C+Aの構造を持つtypeと、symmetryの構造、A+B+A+C+A+B+Aの構造を持つ大rondo形式と呼ばれる物があって、更にそのCの部分がC(=D+E+D)の構造を持つものや、大rondoにCodaを持つ者さえあり、rondo-sonate形式と呼ばれるものさえあります。

分かり易く言うと、音楽の基本的な構造は、A+B+Aの構造なので、先ほどのA+B+Aを大きくαとするとα(A+B+A)+β(C+D+C)+α(A+B+A)の形となります。

この形式は舞曲の基本の形式なので、ChopinのWaltz等の大半はこの形式で書かれています。私達はABAの形式と言っていますがね??

rondo形式も、構造上はよく似た形式ではありますが、rondoは舞曲であり、そのrhythm感も限定的なので、Concertoの形式であるritornelloとは、一線を画します。

ritornelloの場合には、先ず、AとBの間にsoloの部が入る事と、tempoが舞曲のrhythmではないという特徴があります。

basso continuoの演奏法もritornelloの作曲法も、元来は売れっ子漫画家のように、速成法、所謂、簡易作曲法なので、締切に間に合わなければ即興で演奏する事もしょっちゅうだったようで、そのためのbasso

continuoの作曲法である・・という事を認識して置いてください。

つまり、Vivaldi以外の多くの作曲家はこのritornelloのorchestraの部分を、全く同じ繰り返しにする作曲家が多かったのです。

締切ギリギリに間に合うように作曲をする場合には、orchestraが同じ繰り返しならばそのriskは最小限に留まります。

そういった安全パイの作曲法だったのですよ。

その代わりにsoloは作曲者自身だったので、思いっきり難しい技術をひけらかして演奏していました。しかし、伴奏はそれなりに簡単にしてありました。

現代でも同じなのですが、Sequenzと呼ばれる同じ音型で音の高さを変えて演奏する方法は、曲の長さを充分にするための重要な奏法でした。

だから、baroqueは丁度、Etudeのように、同じ音型が繰り返されて演奏される曲が多いのですよ。

世界の音楽家の中では或る意味ではVivaldi程、幸運な作曲家は居なかったかも知れません。

つまり、自前のorchestraがあって、いつでもVivaldiの曲を演奏(この場合には試演=Probe)が出来たからです。

Vivaldi時代の社会的な環境は結構、貴族階級と教会に絶対支配された環境で、巷では多くの子供達が飢え死にをする環境でした。

そういった孤児達の救済の意味を込めて、ヴェネツィアにピエタ慈善院付属音楽院が併設されて司祭であったVivaldiがそこで子供達の指導演奏をした。(子供達とは言っても門前に捨てられた赤ちゃん達の殆どは、教会で修道尼となって、一生を終わったので、当然、演奏の指導をした女の子達は子供から、年齢の行った人達もいたのだよ。低外的には美貌と取り柄を持っていた女の子は貴族に見初められて還俗した例も多くあるそうな??まあ、貴族の遊び場でもあったのだよ。現実は綺麗事だけではなく、結構、冷たいのだよ!!)

そういった孤児達の救済の意味を込めて、ヴェネツィアにピエタ慈善院付属音楽院が併設されて司祭であったVivaldiがそこで子供達の指導演奏をした。(子供達とは言っても門前に捨てられた赤ちゃん達の殆どは、教会で修道尼となって、一生を終わったので、当然、演奏の指導をした女の子達は子供から、年齢の行った人達もいたのだよ。低外的には美貌と取り柄を持っていた女の子は貴族に見初められて還俗した例も多くあるそうな??まあ、貴族の遊び場でもあったのだよ。現実は綺麗事だけではなく、結構、冷たいのだよ!!)

Vivaldiは自分の生徒達を徹底的に訓練するために、Concertoの構造式に実に複雑な演奏法を盛り込みました。

その内の顕著な例が、ritornelloの繰り返しに、他の作曲家達とは違って、同じ繰り返しを絶対にしなかった事です。

人間は一つのpatternが単純に繰り返されると、飽きが来てしまいますが、その都度、繰り返しが違うと飽きる暇はなくなって、惹きつけられて行きます。

演奏する側からすると、非常に正確に覚えなければならない・・というpressureが産まれると同時に、正確に物事を覚えられるようになります。

同じようなpatternの小さな変化は、勉強をする側にも緊張感を与えます。

一般の作曲家はproの演奏家達に寄って演奏されますが、その練習をさせるためには、自分が作曲のspeedをそれなりに上げて練習の時間を捻出しなければならないのです。

Vivaldiが自分の曲の演奏に使用したorchestraは、proのorchestraではなく、ピエタに捨てられた捨て子の女の子を自らの手で育てなければならなかったのですが、その分、その生徒に必要な技術を作曲で与える事が出来て、また、曲を色々と試みる事も出来たので、Vivaldiの独特の手法が産み出されて行ったのだと思われます。

また、そのピエタの音楽の水準は、全Europa中に名を轟かせて、多くのEuropa中の人々が一度聴くために集まって来たのですが、一般の聴衆は門の扉越しにしか聴く事は出来なかったのです。

年頃の娘達の表情を見ながら音楽を鑑賞出来るのは貴族の特権であったのです。(勿論、教会にとっては、ピエタを維持するためのsponsorへの奉仕活動でもあったのですからね??)

また、Vivaldiのorchestraやsoloの自由な演奏のstyleは、作曲者と演奏者が同じ場所に居て演奏をしていたから、独特の絵画のような即興風の演奏が可能だったのです。

それは、幾ら優れたproの演奏家であっても、そういった奏法をする事は不可能だったでしょう。

口伝だったから出来た事もあるのですよ。

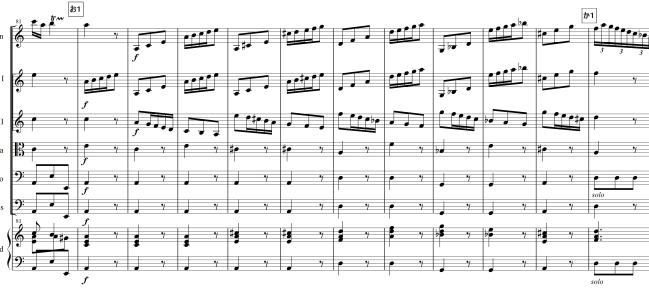

ではLa CetraのⅢ楽章の構造分析に入ります。

Vivaldi先生としては、生徒達に課題を提出しているのですが、orchestraの生徒達へのこの曲の課題は2弦飛ばしの奏法なのです。

弦を二つ飛ばして演奏する時でも、弓がブレないように、手首の動きは、安定して演奏されなければなりません。

それをmitteとspitzeに分けて演奏出来るようにするのが課題です。

演奏としては、出来たとしても、弓が暴れるようでは、見た目としては美しくは無いのですよ。

violaとcelloとKontrabassには課題はありません。

violaやcello、Kontrabassは、定型通りの一辺倒の作曲なのですが、徹底的にviolin(1st)の生徒達を虐めています。

つまり、1st-violinの生徒達への練習課題なのですよ。

先ずはtuttiの構造なのですが、ritornello Aは、20小節ですが、前半部が2小節単位で4回繰り返されて終結します。後半部はmitteで4小節、spitzeで4小節の同じpassageの繰り返しです。

1st-violinは、和音とscaleを交互に演奏しています。その間、2ndviolinはscaleのみを演奏しています。

つまり、調性感の学習は、1st-violinの生徒だけが受けていて、後の人達はそのお手伝いという意味です。

tutti後半の2弦飛ばしの練習も1stだけの課題ですよね??

この曲は1stの生徒達の練習用に作られている事が分かります。

つまり、Vivaldi先生としては1stのgroupを徹底的にPult練習をさせて、弾けるようになったら、他のpartと合同の練習をする・・という予定なのです。

次の第二ritornelloのtuttiでは、調はe mollで演奏されるのですが、何とtuttiの小節は、18小節しかありません。

つまり、2小節、足りないのですよ。

では、「どの小節が抜けたのか??」・・が、Vivaldi先生の課題です。

完璧に暗譜が出来ている生徒ならば、その違いは明白に分かります。

それを直ぐに察知出来るか否かで、その生徒の暗譜の正確さ、うる覚えでないのか?等の記憶力、記憶法の正確さ、正しさなどが試されます。

勿論、聴衆にとっては、飽きさせないようにするための手法であり、演奏する生徒達には、正確さを育てるためのVivald独自のkleinigkeitのmethodeなのです。

このお話はVivaldi a moll Op.3Nr.6にも詳しく書いているので、そちらも参考にしてください。

第3番目のtuttiは小展開部で、11小節しかありません。

thema1の和音とscaleの繰り返しのpassageを、転調楽節を含んで演奏するので、単純明快なのですが、初心者には難しいのかも知れません。

・・とは言っても、展開しているので、前の音型をそのまま使っているのではないので、仕方ないですがね??

5小節目のド#からのpassageはいただけませんよね??

5小節目のド#からのpassageはいただけませんよね??

その音だけSequenzからははみ出しています。

私ならば下の段に書いたように。弾かせたかもね??

そうしたら、全部のpassageが、Sequenzに収まるのですがね??

でも今回は、敢えて、私の校訂ではなくって、Ricordi版の楽譜通りに演奏する事にします。

根拠は・・???

根拠は別には無いのだけどね??そういった気分だったから・・・

4番目のritornello以降は、特筆すべき事はありません。baroque時代の速記法の原則に従って、定型のritornelloで書かれているだけなのですからね??

という事で、tuttiはthemaの後半部のforteとPianoの繰り返しで、d moll、6小節づつの12小節です。

5番目も全く同様です。・・・ただ調性がF Durに変わっただけです。

6番目はthemaの前半部の4小節・・、・・・こうなるとtuttiの断片とでも言うのかな??

7番目も最後のtuttiなのですが、なんの変哲も無く、後半部の12小節が6小節のforteと6小節のPianoで、繰り返されて終わりです。

つまり、orchestraには、過度な練習課題は出していなくて、その分soloの生徒に色々と、拍節法のlectureをしています。

という事で、『soloの部分のinterpretationです。』

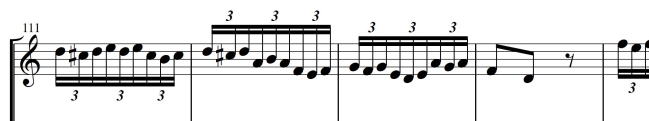

Vivaldi特有の3小節単位のMotivです。1小節のaとbが二回繰り返されて、合計が3小節ですが、Cは切れない一つの3小節です。

通常の3回繰り返しの場合は、a+a+bが一般的なのですが、この場合には、逆patternを取っています。

bogen formのようにも見えるのですが、bogen formではありません。このpatternが二回繰り返されます。

次には、1小節単位のa+a+b+bの4小節のpatternで、Sequenzで一音ずつ上がって繰り返されます。

これを3回繰り返して、頂点のミの音から、1小節単位に下行進行に入ります。上の音がshift音で下がSequenzの音型で、continuoのcelloと、和音の進行をします。

このpassageは、5小節で、前に出て来たMotivの後半部の2小節を使用して次のtuttiに入ります。(tuttiの前の3小節の説明です。)

次はsolo2のpatternですが、最初soloのMotivがabacと4小節で提示されます。(分り難いのですが、[え1]の前の小節は前からの繋ぎの小節なので、無視をしてください。)えの1からが4小節のまとまりになります。

次はsolo2のpatternですが、最初soloのMotivがabacと4小節で提示されます。(分り難いのですが、[え1]の前の小節は前からの繋ぎの小節なので、無視をしてください。)えの1からが4小節のまとまりになります。

次にそのMotivが2小節単位でSequenzの進行をします。

4回Sequenz進行を繰り返したら、次には同じMotivのままで1小節単位で3回畳み掛けて、最後の1小節は終止句(kadenz)になって、tuttiⅢへ入ります。拍節法が4小節、2小節、1小節と畳み掛けて行くので、気持ちaccelをするようなつもりで演奏すると良いでしょう。

tuttiⅢは上記で書いた展開部としてのthemaⅠです。

それが終わると、3連音の速いpassageと和音の2小節単位の組み合わせです。

それが終わると、3連音の速いpassageと和音の2小節単位の組み合わせです。

4回繰り返して、次のtuttiⅣに入ります。

後半部のforteとPianoの対比で、soloの3連音のpassageになります。

3連音のmelodieが3小節続いて8分音符でしめるのが2回繰り返されて、3小節の繋ぎを経て、次のtuttiに入ります。

後半部のforteとPianoが繰り返されて、次のsolo5はsoloと呼んで良いのか、甚だ疑問なのですが、1番目のsoloのpassageが3小節だけ繰り返されて、冒頭のthemaの断片(最初の4小節)を弾きます。

後半部のforteとPianoが繰り返されて、次のsolo5はsoloと呼んで良いのか、甚だ疑問なのですが、1番目のsoloのpassageが3小節だけ繰り返されて、冒頭のthemaの断片(最初の4小節)を弾きます。

断片とでも言うのでしょうかね??

かと言って、断片らしくも無いので困ってしまいますが・・・

それが終わると、次の非常に速い、1小節単位のSequenzですが、後半部にはチョッとeccentricなpassageが出てきます。

それが終わると、次の非常に速い、1小節単位のSequenzですが、後半部にはチョッとeccentricなpassageが出てきます。

Vivaldi特有の奇妙な・・とでも言ったら良いのかな??

そして、このsolo6で弾いた冒頭の断片が次の最後のtuttiへの導入として使われます。

美音ちゃんが、発表会で、どうしても「オケの曲を弾きたい」と言って来たのだけど、大学生のお姉さん達が、そろそろ卒業年次で就職活動に忙しくて、中堅の生徒達も、居なくなってしまったので、実際にorchestraの演奏が可能か・否か??という話になってしまった。

美音ちゃんが、発表会で、どうしても「オケの曲を弾きたい」と言って来たのだけど、大学生のお姉さん達が、そろそろ卒業年次で就職活動に忙しくて、中堅の生徒達も、居なくなってしまったので、実際にorchestraの演奏が可能か・否か??という話になってしまった。

そういった孤児達の救済の意味を込めて、

そういった孤児達の救済の意味を込めて、

5小節目のド#からのpassageはいただけませんよね??

5小節目のド#からのpassageはいただけませんよね??

次はsolo2のpatternですが、最初soloのMotivがabacと4小節で提示されます。(分り難いのですが、[え1]の前の小節は前からの繋ぎの小節なので、無視をしてください。)えの1からが4小節のまとまりになります。

次はsolo2のpatternですが、最初soloのMotivがabacと4小節で提示されます。(分り難いのですが、[え1]の前の小節は前からの繋ぎの小節なので、無視をしてください。)えの1からが4小節のまとまりになります。 それが終わると、3連音の速いpassageと和音の2小節単位の組み合わせです。

それが終わると、3連音の速いpassageと和音の2小節単位の組み合わせです。 後半部のforteとPianoが繰り返されて、次のsolo5はsoloと呼んで良いのか、甚だ疑問なのですが、1番目のsoloのpassageが3小節だけ繰り返されて、冒頭のthemaの断片(最初の4小節)を弾きます。

後半部のforteとPianoが繰り返されて、次のsolo5はsoloと呼んで良いのか、甚だ疑問なのですが、1番目のsoloのpassageが3小節だけ繰り返されて、冒頭のthemaの断片(最初の4小節)を弾きます。 それが終わると、次の非常に速い、1小節単位のSequenzですが、後半部にはチョッとeccentricなpassageが出てきます。

それが終わると、次の非常に速い、1小節単位のSequenzですが、後半部にはチョッとeccentricなpassageが出てきます。