但し、violinを弾けないピアニストが勘違いをするのは、bowslurとは言っても、本当にviolinの弓の「弾き順」を表しているわけではないのである。もし、violinの弓の「弾き順」を考慮して最初のphraseのslurを書いたとしたら、slurは次のようになる。

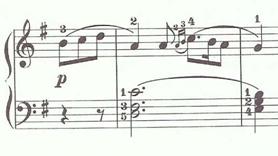

譜例:bowslurの例の1

譜例:bowslurの例の2

勿論、bowslurはこれ以外にも幾つも考えられる。しかし、弦楽器を学ぶ初歩の生徒が演奏出来るbowslurの基本はこのようなものであろう。

全音楽譜出版社のソナチネ・アルバムのBeethovenのRomanzeに書かれているslurで最も不自然なslurは左手の1小節目2小節目の一見ワルツ風のslurであろう。こういったslurは古典派の後期というよりも、ロマン派時代から使用されたslurになる。

MozartやHaydnの古典派の時代のforte-pianoという楽器では、そういったペダル操作は出来ないし、又、様式的にも、古典派の時代のワルツ(レントラー)はそのようには弾かない。ワルツ風の奏法は、あくまでロマン派以降の奏法である。

MozartやHaydnの古典派の時代のforte-pianoという楽器では、そういったペダル操作は出来ないし、又、様式的にも、古典派の時代のワルツ(レントラー)はそのようには弾かない。ワルツ風の奏法は、あくまでロマン派以降の奏法である。

子供達がまず、目にするワルツ風の(!)曲はBeyer教則本の80番、81番、82番であろうが、左手の指定は上記のようなarticulationではなく、leggieroという指定である。

それを誤って上記の譜例のようなarticulationをつけて演奏させたり、もっと極端な例では下記の例のように、3拍目、6拍目に不自然なtenutoをつけて(というと音楽上の表現のように聞こえるが、単に子供がキーを押さえ込んだに過ぎない、演奏上の幼稚さの表れである。)演奏していても、それを訂正しない指導者が多い事には辟易させられる。

仮に、現代風に、一拍目と4拍目が少し長めに弾かれたとしても、あくまでmezzo sostenutoの長さの中で演奏されるだけである。

古典派の作曲家達の多声部作曲法では、3小節目、4小節目の書き方でも分かるように、1,2小節目も、基本的には次の譜例のように、多声部として書かれているのである。

バスの動きを独立させてmelodieとして演奏させることを、作曲学的にはBassführungという。

音楽用語には日本語の訳語がないものが多いので、困る事が非常に多いのであるが、このBassführungという言葉も日本語の訳語はない。意味的にはBass partが音楽の流れを作っていく演奏上のAufregug(心の高揚)を表現する導き音という意味であろうか。もっと分かりやすく単純な言葉に置き換えるとバス・メロディとでも言えばよいのであろうか?(しかし、その場合にはBassführungの本来的に持つ心の高揚とか言う意味は失われるのかな?)

というわけで、こういった古典派の音楽の奏法は、一度、弦楽器にトランスポーズすると非常に分かりやすいものとなる。

という事で、この曲の最初の4小節を弦楽四重奏に書き直してみた。

譜例:celloのPartの8分音符の長さに注意

こういう風にトランスポーズして演奏して見ると、チェロパートである低音のmelodieが音楽として生き生きとしてくるのがよく理解できる。

古典派の時代にはまだmelodieのphraseを表すためのslurは一般的ではなかった。

古典派の時代の演奏家達は弦楽器の持つ細かいnuance(articulation)の表現力をとても大切にした。

そのために、古典派の奏法を知らないロマン派以降のphraseのslurに慣れてしまった現代のピアニスト達を悩ます結果になっている。

それにも増して、ロマン派以降の作曲家の用いているPhraseを表す、melodieslurは、phraseの括りを示すだけなので、phraseを表すslurでは細やかなnuanceを表現する事は出来ない。奏法上の細やかなnuanceは演奏者に任される事が多い。

つまりmelodieを表すslurでは、古典派独特の非常に細やかなarticulationによるnuanceの違いを、書き表す事は出来ないのである。

そこに以心伝心の口伝による家元制度の教育が始まってくる。

そこから、さらに、教材研究に対する勉強不足が生じてくるのである。音楽社会の構造的な欠陥とでも言うのであろうか。

全音版の最初の小節はmelodieslurであり、左手は古典派の時代にはそぐわないワルツ風のrhythmを指定している。そういった意味では、全音版は子供達への古典派の演奏法を指導するにはふさわしい版ではない。

とは言っても、では比較対照された安川版がより優れているというわけでもない。

先程も触れたように、少なくとも7小節目や10小節目では全音版の方が古典派のslurになっていて、むしろ、安川版の方がロマン派のmelodieslurになっていて、不自然だからである。

曰く、ちょん髷を結ってはかまを履いた日本人がメガネをかけてノートパソコンを手にして、スポーツカーで高層ビルの会社に乗りつけるようなものだからである。

(どこかの国の教科書は、いまだにそういう風に日本のことを紹介している。)

全音版にしても、安川版にしても、音楽理論的に時代考証をするほどの知識を持ち合わせていないし、またそういった学術的な立場を求めているわけでもない。

Archiv Ausgabeではないからである。(世界的に大きな出版社にはそういった研究部門が必ず併設されており、学術的により正しい出版物として、Archiv Ausgabeが出版されている。)

こういった一般大衆向けの教材は、校訂者が基本的に取るべき立場としての整合性を持つことより、利便性を優先するからである。

しかしながら、ちょん髷にはかま姿の日本人がノートパソコンを片手に持ってスポーツカーで乗り付けてこないように、(正しい時代考証をするように)、せめて、ある程度はそういった問題を提起し、指導の留意点とする事は、子供達への指導上、非常に大切な事である。

今でも、世界の大国の子供達が日本人に対して、そういったimageを持ち続けていることが許されるとしたら、それだけの感性なので致し方はないが、それが許されないとすれば、音楽に対しても、そういった校訂は許されないのでは??

勿論、指導者が古典派の演奏法を知識として持ち合わせていた場合の話ではあるが・・・。(・・・・知識として、時代の奏法を持ち合わせていなければ、何版を使用しても意味はない。そしたら、指使いの問題だけになる。ハッ、ハッ、ハッ!)

実際に子供達に指導する場合の留意点

装飾音

古典派の時代の曲を演奏する時には、装飾音が良く間違えられて演奏される。

それはアポジャトゥーラとアッチャカトゥーラの話である。日本語で言えば長前打音と短前打音の違いである。しかし、この曲には短前打音しか出てこないので、この解説は次回に譲ることにする。それだけでも一冊の論文になるからである。

30小節目と34小節目に同じシュライファー(Schleifer滑走する)が出てくる。

例:schleifer

chleiferは強拍(accent)を表す場合と逆に弱拍を表す場合のいずれにも使用される。強拍を表す場合には全音版のようにschleiferで軽い膨らましをして、軽い優しいaccentを入れると良い。逆に、schleiferで抜きを表現して演奏する場合が安川版である。演奏スタイルはこの両版は全く逆になる。

chleiferは強拍(accent)を表す場合と逆に弱拍を表す場合のいずれにも使用される。強拍を表す場合には全音版のようにschleiferで軽い膨らましをして、軽い優しいaccentを入れると良い。逆に、schleiferで抜きを表現して演奏する場合が安川版である。演奏スタイルはこの両版は全く逆になる。

Octave

指が届かない子供達

この曲では4小節目と11小節目にoctaveが出てくる。この曲を初めて学ぶ子供達の殆どはまだoctaveが届かない。4小節目は私はoctaveの音を省くのではなく、(省いてしまうと音の強勢が抜けてしまうので)次のように音を訂正して弾かせている。

譜例:元の譜面

譜例:訂正した譜面

[蛇足]

本来的には後述の「指使い」の所で話すべき事ではあるが、付点四分音符の指使いは、両方の版とも5-5-5の指使いになっている。しかし、私は付点四分音符のlegatoを生かすために、4-4-5と弾かせている。

4,21 4,21 5,31の指使いである。

同じように12小節目の左手のoctaveは

単純にoctaveの音を省いて、次のように弾かせることが多い。

譜例:octaveを省いて演奏した例

Octaveを分割して演奏する例

しかし、上記の2例は、技術的に余力のある生徒やコンクール組の生徒で、省略する事が好ましくないという事であれば、次のように左手のoctaveを両手に分割して弾かせることが出来る。

勿論、あくまで余力のある生徒に対しての例であるが・・・。

譜例:octaveを省かないで演奏する例a 4小節目の例

次の12小節目も、同様に左手のoctaveを両手に分ける事で音を省くことなく演奏することが出来る。

譜例:左手のoctaveを省かないで演奏する例b

この一つのpartを両手にまたがらせて弾く奏法は、チェンバロやオルガンでは各partのmelodieを円滑にlegatoにつなげるための極めて一般的な奏法であり、Bachのインベンション等に進む前の生徒達には早めに習得させたい技術でもある。

指使い

[3.4小節目の指使い]

この両版の最初の指使いの違いは3,4小節目の右手の指使いの違いである。

というか、3小節目の3拍目で両版とも指を3の指に換えるのに、安川版では6拍目ではG上のpositionに1の指を戻しているのに、全音版ではその指定がない。という事はそのまま3234として、8分休符の休みの間にGのposition上に手を戻すということなのか?(そこの指定がなく不親切である)

いずれにしても、この場合はどちらでもよいので、問題はない。

[7,8小節目の指使い]

安川版では7小節目を2の指にして(A上のpositionにして)、5、6拍目で指を縮めてG上のpositionにしている。6小節目の1の指から2の指へくぐらせることによって、指のくぐりをより易しくしているのだが、その分もう一度positionの移動をしなければならない。

全音版では6小節目の1の指から、7小節目の頭の指のくぐりを3の指にする事で、後の指替えはない。その分簡単になっている。子供達にとってどちらが楽かは手の型が如何にちゃんと出来ているかによる。

[12小節目から16小節目の指使い]

12小節目から16小節目には多くの問題点がある。

その問題の手始めは、まず12小節目の同音連打の指使いである。