前ページ

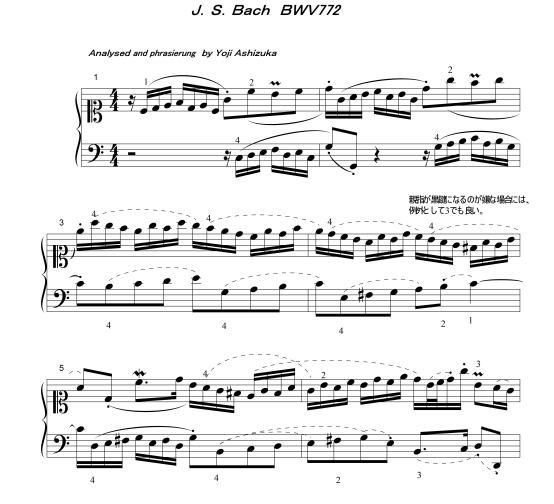

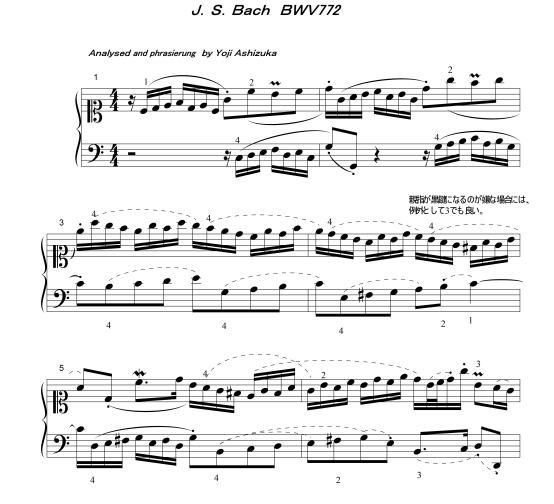

右手の3小節目の指使いはMotivの最後の指が3から次のMotivが4で始まるので、legatoで演奏しようと思っても、自然に切れてしまい、Pianoで演奏する場合には、次のMotivの拍頭に軽いaccentが入ってしまう。

つまり、句読点を意識して無理に演奏しなくとも、指使いによって、phrase(この場合にはMotiv)の拍節法が自然に出来るのである。そういったBachの指使いの論理によるメリットがこの指使いの理論で見受けられる。

最後の小節の前の小節にも、themaが隠れているのだが、わたし的には、実線でslurを書いてthemaを表していたので、この右手のmelodieがthemaの逆行形として、なんの疑問も感じていなかったのだが、lessonで、弦楽器の生徒が、指使いを守っていなかったので、質問をしたら、「kadenz以降のCodaの中なので・・・」という事で、 21小節目の右手の動きが、themaである・・という事を気づかなくて、それが原因で指使いを守っていなかったので、老婆心から、確認しておきます。Coda以降でもthemaの展開は幾らでも、ありえるのですよ。注意!注意!思い込みはダメだよ!!

参考までに:

丸付き数字は、指使いの開始の指を意味します。

(a)はthemaの部分動機(Motiv)の前半部です。

Bachの指使いの論理を研究する事もなく、ただ単に「昔の知識なのだから、古いものは、不自然で、馬鹿馬鹿しいものである。」と言っている、評論家諸氏の主張は全く馬鹿げて無知であるぞなもし・・・。

温故知新だよ!!

流石に、pianistというよりは、作曲家であるProkofievは、作曲家としての立場から、ちゃっかりとBachの指使いのmethodeを、自分の作品のfingeringに取り込んでいるけれどね?!!

inventionは、cantabile奏法で、歌うように書かれているという事で、CembaloではなくClavichordのために作曲されている・・と書かれている論文が多いようです。

本当は、当時はこんにちのように、「何の楽器のために・・」という指定は特別にはありませんでした。

そのpartが演奏出来るのなら、どんな楽器でも良かったのですよ。

通奏低音だって、celloやviola da gambaで演奏したし、和音はorgelやCembaloではなくても、ギターやLauteのような撥弦楽器でも良かったのです。

しかし、Clavichordは、鍵盤の先にタンジェントが付いているので、音量は極めつけに小さいのですが(強く打鍵するとpitchが上がってしまったり、弦が切れたりします。)、簡単な(微妙な)強弱やvibrato(bebung ベーブング)まで出来るというメリットがあります。

しかし、音量の小ささは、幾らなんでも、致命的で、violinやrecorderの伴奏すら出来ないので、深夜、一人でワインでも飲みながら、鬱々と一人切りで弾く他はないので、結局の所は、廃れて行ってしまいました。

音楽の本質は、「人に聴かせる(語りかける)」ものであり、「聴衆という犠牲者」を募ってなんぼのものだからね!!

私がMunchenに留学をして、Munchenの郊外で最初に住んだ所は、狭い一部屋の間借りでした。

一日中、大学に居たので、そんなに不自由はなかったのですが、やはり、「楽器が身の回りにない」というのは、寂しくて心許無いので、意を決して、その村で作られていたClavichordを買いました。

未だに、仕送りのメドや生活の糧のメドがついていない時期だったので、それだけの纏まった金額を出費するのは、それこそ清水の舞台から飛びおりるような大決断だったのですよ。

それでも、買うから、やっぱ、根は、音楽家なのだよね〜〜???

Clavichordとspinetは、殆ど見た目ではその違いは分かりません。

次ページ