「友、遠方より来る。」 では、ありませんが、イタリアのミラノの友人(勿論、イタリア人です。)が、10年以前に教室の生徒の留学の事で、お世話になったまま、私が病気入院を続けてしまって、音信不通になっていたのですが、ついでに、彼女も私の手紙を無くして住所が分からなくなってしまった、という不幸が重なって、そのまま10年間音信不通のままだったのですが、彼女の日本人の生徒がネットで私のサイトを探してくれた・・・・という事で、突然、昨日、手紙が届きました。

「友、遠方より来る。」 では、ありませんが、イタリアのミラノの友人(勿論、イタリア人です。)が、10年以前に教室の生徒の留学の事で、お世話になったまま、私が病気入院を続けてしまって、音信不通になっていたのですが、ついでに、彼女も私の手紙を無くして住所が分からなくなってしまった、という不幸が重なって、そのまま10年間音信不通のままだったのですが、彼女の日本人の生徒がネットで私のサイトを探してくれた・・・・という事で、突然、昨日、手紙が届きました。

今更、ネットというのは凄いものですね。

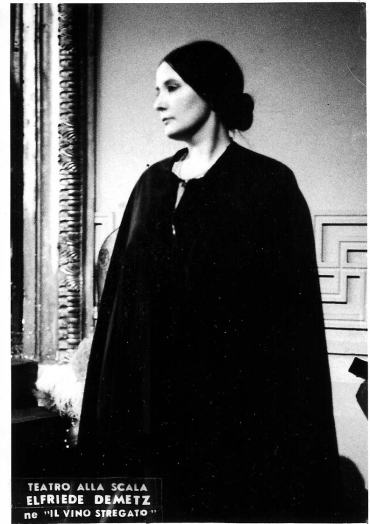

そのイタリア人の友人がスカラ座で歌っていた頃のプロマイド写真です。

というか、年をとった今現在の彼女は私は知りません。

学生時代はとても美しいイタリアの女の子でしたがね。

スカラで一度日本に来た時に、江古田の教室に来てもらって、私の歌の生徒を見てもらった事があります。

だから、彼女は江古田の教室は来た事があるのです。

え~っ??不思議だ~!!

ヨージーの法則

自分を追求するか、人から認められるのか?の二者択一

「芦塚先生の押し付けの考え方」とよく勘違いされる「一般論」

この話は教育に関しての一般論ではありません。

あくまでも、保護者の方達が、自分の子供を「音楽家にしたい。」とか、「音楽大学に進学させたい。」と、芦塚先生に、お願いする事で、教室での音楽の勉強の目的を、音楽を専門にしたい・・と、限定している人達のお話になります。

そういった将来の目的を、「音楽で生活が出来るようにさせたい。」とか、「音大に進学させたい。」とかいう事を芦塚先生に、お願いしている父兄であるにも関わらず、中学受験や高校受験、果ては学校の成績の事で、塾に行かせたい等々とか、学校教育との両立や、部活等との絡みで、練習の量、時間、Niveauの低さ等々、「音楽に対する意識の甘さ」という事を、芦塚先生に厳しく注意をされて、その時点で、芦塚先生が、生徒や親に対して要求している「意識のNiveau」を、芦塚先生の個人的な見解として捉えて、挙句の果てには「芦塚先生は、根性主義の古いタイプの人だから・・・・」 という風に、芦塚先生の言われている事を、芦塚先生の個人的な見解であるかのように、誤解をしている親や子供達をよく見受ける。

もっと大きな勘違いになると、江古田詣のお話を、全く勘違いしてしまっていて、「この教室は古いタイプの教室なので、教えた分だけ働いて返さない・・・といけない教室だ!」と言っている父兄も居たりして、芦塚先生や他の先生達を唖然とさせて、憤慨させている場合もある。

勿論、音楽との関わりが、その生徒や親達がどの程度の関わりを望むのかで、音楽の勉強のstyleが変わって来る!!

生徒の目的が音大進学ならば、江古田詣は必要ないし、教室の通常のlessonの中で充分である。

音大を卒業して、一般の音楽教室に就職して演奏活動をある程度する事が望みならば、江古田詣等や古いtypeの職人型の指導法等は必要はないのだよ。

ましてや、結婚して、家庭でに音楽教室を作って・・・なんて、言ったら、そりゃあ、何も要らないだろうよ!!

音楽大学を卒業するだけで充分だろうよ。

じゃあ、なんで、そういった風に芦塚先生や教室が勘違いをされるのか??

それは、生徒や親が、音楽を職業として、生きて行きたい・・という希望を出すからなのだよ。

職業としての音楽を学ぶのなら、話は全く別のものなのだよな。

学校教育で(音楽大学の勉強の中で)・・・生徒に音楽社会で生きて行く為の、技術を勉強として学ぶのは不可能なのだよ。

音楽大学で勉強出来るものは、はっきり言って何もない。

音楽大学を卒業する学生の99.99%が、学校の教員や音楽教室の先生、或いは最悪自宅で生徒を指導するようになるのだが、音楽大学では、子供達や生徒を指導するmanualを指導する事はない。

Pianoの生徒なら、先生にPianoのlessonを普通に受けるだけなのだよ!!

こんにち、音楽界では楽譜を浄書するパソコンソフトである、finaleというソフトの重要性が語られるようになった。

という事で、遅ればせながら、音楽大学でも、finaleの使用法のlectureを取り入れた学校が増えて来た。

・・・・ということで、音楽大学でも、パソコンの授業として、finaleの授業を積極的にするようになった。

しかし、音楽大学で勉強出来る程度では、音楽の社会の中で生きて行くために必要なlevelのfinaleの技術の習得は、所詮は無理なのだよ。

実際の社会で必要なlevelのパソコンの技術は、音楽大学で学ぶ程度のそんな初歩的なものではないのだよ。

しかし、そう言っっても、finaleを使いこなすための技術は、パソコン教室に通っって、学べるものではない・・・という事は、周知の事実であるよな??えっ?!知らんかった???

・・・では、何処なら学べるのか??

そういった、専門の知識は、・・・その専門の職場、・・・・・つまり、先程のfinaleを例に取ると、finaleの技術は、(出版業界等)でしか学べないのだよ。

同様に、発表会のprojectの組み方や、演奏会のprogramや企画の仕方も、現場でしか学べないのだな??

教室で進行表の作リ方を学んだ学生達が、高校や、大学に就職して、その年に、ベテラン先生達を押し退けて、その技術を生かした役職を貰えた話は、芦塚メトードのお話に載せているし、何度もお話をしている。

そのお話は、音楽の話ではなく、一般の学校や会社の話なのだよ。

しかし、芦塚先生がお話をすると、周りからは、音楽社会の話をしていると思われてしまう。

困った事だ!!

教室の勉強は、職業訓練の勉強なのだからね。

職業という考え方は一つしかないのだけどね。

サラリーマンの意味する職業のお話ではないのだよ。

此処で言う職業とは、手に職の、職業の事なのだよ。

だから、音楽に進学する子供達でなくても、子供達に教室のお手伝いをさせるのだよ。

教室の仕事をお手伝いする事によって、社会人としての仕事の技術と水準を学ぶということなのだ。

話が難しくなりそうだから、大人になるための意識を学んでいると言えば分かり易いかな??

そこの所の考え方は「江古田詣」に詳しく書かれているのだが、相変わらず、生徒も、父兄も意味が分かっていなくって、教室のお手伝いをしている・・としか思っていなくって、仕事に対しての意識をタダで教えて貰っている事に対しての感謝の念がないのだな??

芦塚先生自身が書いたの論文の「Niveauについて」のところでも説明してあるように、芦塚先生のお話は単なる音楽大学に進学を目指す学生や親達の一般論にしかすぎないし、生徒自身や父兄達が意識しなければならない音楽に対してのNiveauは、その子供の将来の目標で、自動的に、そのハードルや日常の生活設計が決まって行くのは当たり前の事である。

例えば、仮に子供が音楽に幾ら熱中していたとしても、その生徒の将来的に音楽は全くの趣味であって、あくまで一般大学の受験と一般の職業が人生の目標であり、音楽はそのための息抜きに過ぎない生徒の場合には、中学や高校で塾に熱中しようと、部活に燃えようと、それはかまわない。

音楽はそういった生徒達の息抜きには非常に優れた効果をもたらすからだ。

しかし、学校や教室で幾ら技術的に優れたものを持っていたとしても、そういった意識のままで、プロを目指す生徒と同等の音楽の価値観を語る事は許されない。

芦塚先生がよく生徒に質問する事がある。

「非常に上手なアマチュアと下手なプロがいたとして、その人の演奏会に、お金を払って行くとすれば、人はどちらの演奏会に行くであろうか??」という質問である。

生徒達は、「上手なアマチュア!」と言うかもしれないが、実際には、結果は明白、「下手でもproはpro」なのだよ。

アマチュアはアマチュアであって、プロの意識や考え方とは別の世界であるからである。

(勿論、それには例外もある。ヨーロッパでは、「アングルのヴァイオリン」と呼ばれる演奏会である。アングルは非常に優れた絵画の世界の大家であり、歴史に名を残す偉大な画家である。だから、プロのなんたるかはよく知っている。プロの演奏する趣味の手慰みはそれもプロの意識を伴うからである。だから、proの趣味はamateurではなく、やはりproの域なのだよ!!)

しかし、父兄の中には、教室で学んでいる同じ生徒だから、音楽を専門とする生徒と、音楽が趣味にしか過ぎない生徒を、同等に扱うように要求する父兄も結構いる。

それは平等という意味を履き違えているに過ぎない。

親が要求しているのは「プロを目指す生徒も、自分の子供と同じ、趣味の低い水準の意識で指導しろ!」と言っているのに過ぎない。

プロを目指す生徒と同じ努力を一般の生徒に要求すれば、その厳しさに耐えられないで、ひと月も持たないで、音楽をやめてしまうだろう。

或いは、もっと手軽で、簡単で易しく教えてくれる先生の元に教室を変わるかもしれない。

自分の子供に対して低いNiveauを求めて、それで、その生徒の将来が、絶たれたとしても、その親にとっては、「それは子供を直接指導した先生のせいであり、その先生を選んだ自分のせいではない」 からである。

しかも、同じ音楽を目指す生徒達としても、「音楽大学に入学出来ればそれで良い!!充分である。」と、いう考えの人もいるし、同じ音楽大学の生徒でも、教育科と楽器の専科の生徒のlevelの差は勿論だが、それ以上に音楽に対しての意識は全く違う。

価値観が全く違うのだよ。

ましてや音楽大学が最終の目的ではなく、それから先、将来的に留学を希望する生徒では、音楽大学に入学して、音楽大学の中の、levelに満足しているようなlevelでは、とても留学は無理である。

また、音楽に対する夢が、音大や留学ではなく、それ以上に、「出来る事なら将来プロになって、演奏活動をしたい!」、という人もいるだろう。

しかし、くれぐれも言っておくが、留学をしたからといって、proになれる訳ではないのだからね。

それを一般論では、「音大を卒業しても、コンクールに入賞しても、留学から帰って来ても、それでproになれる人は、その中のほんの一握りの才能に溢れた人だけである」・・・という言い方をする。

私にとっては、実に馬鹿馬鹿しい話である。

音楽大学進学、コンクール、海外留学のcurriculumの延長線上にproという設定がないだけなのだよ。

音楽大学でも、コンクールでも、果ては海外留学でも、proとして勉強しなければならない基本の訓練や、学習が・・・・、否、それ以前に意識が、何一つ学べていないのだよ!!

proとしての勉強を、何も学んでいなくて、proになれる分けはなかろう。

それを自明の理という。

チョッと、脱線してしまった。

そこまでの水準の話ではなかったかな!!

もっともっと、低いレベルのお話で、一般の学校教育と専科の教育のlevel差のお話だったよ。

今私が例えで上げてみた「3つの例」 は困った事に、そのNiveau(水準)や意識が全く違うのだ。

水準が違えば、学校との兼ね合いや日常生活も全く変わって来るのは当たり前の話である。

間違えてもらっては困るのは、このお話は教室としてのお話ではなく、あくまで音楽を専門に勉強したい人達の一般的な話である。

音楽大学に進学したいと思う(決める)最終学年は、小学校の中学年からである。

それで音楽の勉強に専念しなければならない。

一般の音楽大学の先生達は、生徒が中学受験や高校受験のために塾に通い始めると、音楽大学の進学を諦めたのもとみなす。

「高校になってから、音楽に進むか否かを決められるような世界ではない」という事は、どんなに世間知らずの人間であったとしても、常識的にも当たり前の話である。

ましてや、音楽大学に進学しようとする者が、中学や高校で音楽の部活を取ることは許されない。

何故なら、趣味の子供達がいくら熱心に勉強したとしても、指導する先生も音楽の専門家ではないし、プロでもないわけなので、そういったものが、音楽大学に通用するわけはないからである。

当然、アマチュアイズムなので、音楽に対する意識も全く違う。

という事で、教室から中学、高校に進学した生徒で、音楽専科の生徒で学校の部活で音楽を選んだ生徒は一人もいない。

何故なら、どんなに厳しいレッスンを受けていたとしても、学校の部活は趣味のアマチュアの領域であるし、指導する先生も所詮はアマチュアに過ぎないからである。

本当のプロが意識する音楽の世界とアマチュアが憧れるプロの世界は全く無関係の虚像に過ぎないからである。

それが、意識とNiveauの考え方であるからなのである。

塾についても、部活動についても、これは一般論であり、芦塚先生が特別に主義主張している話ではない。

そういう事を、芦塚先生が言うから、「芦塚先生は古いtypeの人間で、昔の職人のように滅私奉公しないといけないのだよ。」と言われてしまう。

しかし、このお話は少しも、極論ではないのだな!!

もし、音楽大学の先生に師事したとしたら、他の先生達も皆同じ事を言うはずだよ。(もっともその先生がproの生徒を育てるだけの能力がある先生ならばね。)

教室が少子化の影響を受ける前には、orchestraや室内楽は、趣味の生徒と、専科生は、その生徒の技量レベルに関わらず、その生徒の将来の目標によって、区別されて指導された。

それをlevel差によるえこひいき(依怙贔屓)と捉える父兄も結構いた。

しかし、生徒の目標で指導する内容を変えるのは当たり前で、proを目指す生徒が、音楽をamateurとしてしか捉えない生徒よりも、遥かに進度が早いのは当たり前であるよ。

だって、目的のゴールが果てしなく遠い分けだから、途中でモタモタしてもしょうがないだろう???

芦塚先生のlessonは、傍で見ていると優しそうで簡単そうなのだが、実際には、求めているNiveauは決して優しいものではないのだよ。

芦塚先生の、プロを目指す生徒へのlessonは、当たりは兎も角としても、内容的には、結構厳しいものなので、いくら技術があったとしても、意識が伴わなければ、結構そのlessonについて行くのは、辛いものがあるのだよ。

しかし、その分は確実に伸びる。

その違いは専科組と趣味組の落差は明白である。

という事で、、親や子供が「どうしても、専科のorchestraや室内楽に入って、勉強したい。」と希望するものがいて、当時の先生達を悩ませていた。

勿論、参加してもそのlevelやlessonのNiveauに着いて行く分けはない。練習の量さえままならないのだから。

という事で、親が、専科のlevelを下げるように要求するという、理解不能な無茶を言い出すのですよ。

子供を楽にする事が、親の思いやりと勘違いをして、願望だけは、理想を現実にそぐわせるように、無茶な要求をする。

で、最初の愚痴に戻るのだよ!!

少子化と指導者が減るというdoublepunchで、orchestraや室内楽を勉強する人数が減ってしまって、同じ目標を持つもの同士がorchestraや室内楽を組めなくなった時に、芦塚先生は、「orchestraや室内楽の存続は無理!」という事を宣言していたのだが、教室の独自性やNiveauを維持するために、意識ではなく、希望者を集めて、グループを作って、orchestraを存続させる事を、何とか、芦塚先生にお願いした。

orchestraや室内楽を存続する事が、conceptになってしまったので、その結果、音楽に対する意識の話は、なおざりにされてしまった。

その段階で、本来は芦塚先生が指導するべきではないのだが、現実的には、「orchestraを指導出来る人が居ない」という事で、仕方なく芦塚先生が指導をする事になってしまって、今現在の、趣味のgroupとproのgroupの混乱が起きてしまっている。

芦塚先生にとっては、「音楽の技術のlevelは、その本人や保護者の意識であって、上手下手のlevelやましてや、年齢等ではない。」という考え方である。

つまり、芦塚先生にとっては、「音楽に対する意識があれば、どんな初心者でも構わない」・・というのが基本の考え方であり、先生の指導の方針でもある。

だから、もしも、幾ら音楽の演奏に対する技術を持っていたとしても、音楽に対する意識のない音大生を指導する事は、芦塚先生は嫌なのだよ。

音楽勉強とは一般大学受験のように、短期に集中して勉強すれば何とかなるという物ではない。

そこの所は、小さな子供の内から、体を作らなければならないathleteや、balletのprimaの方が近い。

技術職であり、職人の世界でもある。

その技術が身に着くまでには、1日も休まないたゆまぬ努力が必要なのだ。

それだけではなく、起きて寝る迄の、一日全てを音楽に捧げる心構えが必要なのだよ。

それこそ、机の前だけ、その事に、集中しさえすれば、何とかなるという、一般の勉強とは、チョッと違うのだよな。

そこは、一般の受験生とは全く違う。

人の上に立つ事はそれなりに難しいのだよ。

世間一般が、音楽大学の受験の事を、大学受験という括りで、一般の大学受験と混同して考えてしまうから、音楽大学のconceptを理解出来なくなって、判断ミスをするようになってしまうのだよ。

そういったprofessionalな生き方は、学校教育以外での色々な分野の世界を見れば、その世界では、当たり前の生活であって、その生活が出来るか否かで、将来その世界で生きていけるかどうかが決まってしまう。

フィギュアスケートの真央ちゃんや新体操の・・、或いは、劇団東俳の子役達も、或いは、その他の手に職を身に付けたい・・・という世界の子供達にも、普通に見受けられるように、社会には、何かを身に付けたい・・・という子供達がいる。

そういった子供にとっては、子供のうちから体をつくっていかなければいけないし、たった1日休んだだけでも、それは周りに分かってしまう、といったような日常が普通であって、そういった生活が一般の日常なのだよ。。

仮に、本当にその生徒が練習を休んでいなくても、本人が同じ努力を続けたと主張しても、本人の気持ちが、異性に対しての恋や他の事に意識が行ってしまえば、それは指導する先生や、会場に来た聴衆には歴然と分かってしまう。

同じ、先生に師事していたとしても、その先生に疑問を感じたり、尊敬を感じなくなった瞬間に、生徒の実力は目に見えて衰えていきます。

これは、恐ろしい現実です。

プロに向かって勉強をする、努力をするという事は、それほど、微妙なものなのです。

という事で、このお話は、音楽の世界も全く同じように捉えなければならないのだよ。

しかし、まあ、そういった話は音楽を目指す専科生に対しての話であって、殆どの一般の生徒のように、音楽がその生徒の心の拠り所であり、息抜きである趣味の生徒の場合には、そういった厳しさは必要はないのは当たり前のお話だよ。

教室の発表会は、聴衆は演奏する生徒の父兄やお友達等の身内である。

音楽のNiveauが下がったとしても、それを好意的に見てくれる。

やれ、受験だから・・とか、家庭の事情だから・・である。

普通は、それで充分で、それでよいのだ。

ここまでが、一般の音楽教室のお話・・・。

しかし、対外出演は、そうはいかない。

音楽教室としての発表会と、対外出演では、企画上のconceptが全く違うからである。

それには、先ず、立場の違いを認識出来ていなければならない。

演奏をさせてくれる主催者側も、教室とは、無関係の立場である。

また、主催者側にとっては、出演するorchestraは、私達の教室である必要性は全くないのだよ。

Niveauに達していなかったら、或いは、聴衆の評価が悪かったら、別の団体を呼べば済む事でなのだからだよ。

いくら本人が、「以前と全く同じように努力をした!」と主張しても、目的意識が下がってlevelが下がった、つまり、水準が下がってしまった事は、歴然と一般聴衆に分かってしまうし、その理由等を聞いて同情してくれる人はいない。

状況が変わって、意識が下がったり、演奏の水準が下がったのなら、演奏自体をやめれば良いだけなのだからである。

次の演奏会では、当然、彼女に変わって、真摯に音楽を勉強している他の人が、演奏するだけなのだからである。

世間一般は相手が子供であろうと、趣味であろうと、容赦はしない。

「悪いものは悪い!」 という評価しか来ないのだよ。

そこが、一番発表会と対外出演との違いであり、子供が初めて体験する社会の風なのだよ。

人はともすれば情緒的に総てが自分に都合の良いように考えてしまう。

自分の子供ならば、「子供が一生懸命にやった事だから、・・・」と思っても、それが、自分に無関係の子供ならば、「なんでその子が演奏するの???」としか思わない。

人間なんて、勝手なものなのだよ!!!

しかし、世の中は情緒や感情を挿し挟まないで、実に、sachlich(即物的、事務的)に批判し判断して行くのだよ。

人生なんて、普通、そんなもんさ!

アニーでミスったのが、3歳、4歳の子供であったとしても、誰も容赦はしないだろう??

所詮、スターとしてしか、見ていないからだよ。

3歳であったとしても、pro!4歳であったとしてもproなのだよ!!

それが音楽でも、立場は、同じなのだよ!