クラシック音楽、所謂、西洋音楽は、明治時代の文明開化の時代に、日本を西洋の強国に追いつき追い越すための、軍隊を作る為の一貫として、当時、世界最強とされたビスマルクのドイツ帝国から、軍事教育の一つとして、色々と学ぶ為に、学校に導入されたのが、最初です。

その後、日本の文化を否定する廃仏毀釈運動(廃仏運動)以降、戦前、戦後を通じて、日本の社会では、ヨーロッパやアメリカに学ぶという姿勢が定着していました。

確かに、戦前、戦後に日本国内で生産される家電や車は、「安かろう、悪かろう」 で、日本人のモノマネを世界の人達に侮蔑されながら、戦後の生き残りを掛けて来ました。

しかし、勤勉性に関しては、世界に勝る日本人は、涙ぐましい努力の甲斐あって、エコノミックアニマルと揶揄されながらも、世界の日本と呼ばれるようになって来ました。

だから、産業界で、もう世界のソニーを悪く言う人はいなくなりました。

所が、不思議な事に、未だに音楽の分野では、外版崇拝主義が音楽家の間には罷り通っています。(日本人の外国版の崇拝等に表される=音楽家の日本版に対しての不信感(改訂版))

日本人の音楽家達の外国版の楽譜に対しての、摩訶不思議な「思い入れ」のお話は上記をクリックしてください。

今日の楽譜が、出来あがるまでの5線の推移の歴史や、音符の発達の歴史は、漫画楽典の方に詳しく書いているので、そちらの方を参照にしてください。

・・・・と言う事で、そこのお話を詳しくすると、文章がとても長くなってしまいますので、そこには触れないで、ここでは「音符の書き方のお話」を中心にしてお話を進めて行きます。

[音符の書き方]

音符の書き方には、基本的に大別して、手書き風の書き方と出版社風の書き方のニ種類があります。

その、手書き風の書き方には、更に、写譜ペン(や、鉛筆等)を使った書き方と、普通の鉛筆で、そのまま書く、書き方があります。

出版社風の書き方も、実は通常の音符の書き方から始まって、清書、浄書とそれぞれの段階があるのです。

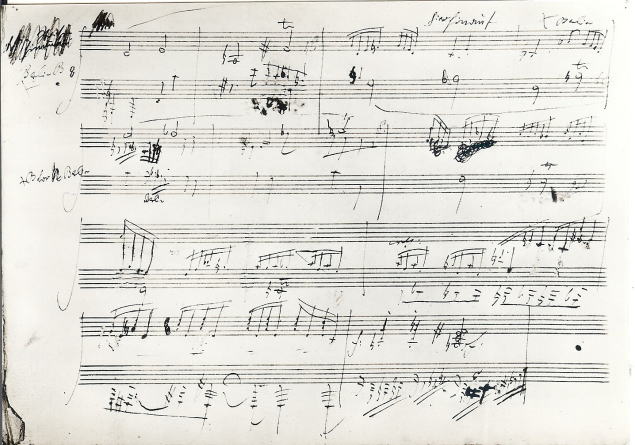

作曲家が出版に持って行く譜面は、Beethovenの作曲の譜面のように、楽譜を見て判別出来る人が、Wienに二人しかいない・・・と言ったような、書きなぐったような譜面まであります。

下に掲載した譜面はBeethovenの手によるPianosonateのスケッチですが、楽譜がここまで乱暴な悪筆の作曲家は、非常に稀で珍しいのです。

他の作曲家は押しなべて、殆ど全員の作曲家が大変美し音符を書きます。

作曲家の楽譜は誰も非常に綺麗なのです。

私達が普段見ている楽譜は、所謂、浄書になります。

丁寧に書かれた譜面や、未だ清書段階の譜面は、日本版のみならず、外版ですら、多数出版されています。

ただ、一般の人達が目にするような、所謂、売れている楽譜については、清書の段階の譜面はありません。

全てが浄書の譜面になります。

大変面白いお話は、出版されている楽譜の殆どの楽譜は、「手書きで書かれているのだ。」と私が言うと、「え〜っ!!??」と、驚く人が結構いるという事です。

きっと、その人達は、楽譜も、普通の文字の印刷の写植のように、活版か何かがあって、それで印刷された・・・と、思っているのでしょうが、音符に関して、活版印刷をする事は、技術的に無理なのです。

昔々から、作曲家達は自分の楽譜を印刷する事を夢見て来ました。

という事で、baroque時代には、日本の瓦版のように、銅板を削って版下を作る銅板印刷を自分でする作曲家も増えてきました。晩年、Bachが目の病で失明したのは、夜、暗い蝋燭の灯の下で、銅板を削って目を酷使したからだ、とも言われています。勿論、真偽の程は分かりませんがね。

この数年になって、やっとコンピューターで(ノーテーションのソフトを使用して)印刷されるようになってきたのですが、それが可能になったのは、未だ、ほんの10・・・2,3年前からぐらいにしか経っていません。

そういう事で、クラシックの作曲家達の出版された楽譜の、印刷と校訂は、一番新しかったとしても、40年、50年前に遡ります。

チョッと古い楽譜の校訂となると、100年を越すものさえ珍しくはないのです。

という事で、クラシックの楽譜に限定すると、今、出版されている殆どの楽譜は、未だ手書きの浄書の時代の譜面である、という事が言えます。

[楽譜の浄書]

一昔前(2000年位)までは、私は音楽専科の生徒達には、音楽に進む者(音楽をプロとしてタツキの糧とする者)の常識として、「音符の書き方」、「楽譜の書き方」のhow-toを教えていました。