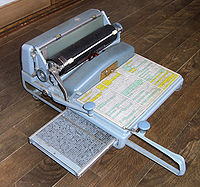

教育関係の大学で講師をしていた当時、大学での試験問題を作ったりするのに、愛用していた和文タイプです。

西武デパートの人に、「安くしておくから、買ってくれないか??」と頼み込まれて、「大学で学生に出題する問題を、手書きするよりはましか‥??」と言う事で、買ったものです。

しかし、余りにも打ち込みが大変で、試験問題のB4の用紙を1ページ作るのに、一晩掛かったりするし、一つの文字も間違えられないという大変なプレッシャーもあって、結局は、余り活用はしませんでした。

道具は利便性が、命なのですよ。

道具を使う事で、仕事の時間を増やしていては、その道具の将来性はないのですよ。

それが、原則論です。

[パソコンの発達に伴って・・・]

私が初めてノーテーションを覚えたのは、白黒の時代の中古のノートマックを生徒の親から、買ってからです。

最初の約束は、「finale込みで・・!」という話だったのですが、実際についてきたのは、ミュージック・ライトとかいう安いソフトで、出来ない事の方が多かったような感じです。

finaleが、40万円代から、15万円ぐらいの値段になってやっと、清水の舞台から飛びおりた気になって、ビック・カメラで、ソフトを購入しました。しかし、その後も毎年、finaleがupdateして、その都度、毎年、2万円ぐらいのversionupの料金を払わされて、結局はfinaleに幾らお金を使ったのか分からないぐらいに注ぎ込んでしまいました。

出来の悪い悪女に引っ掛かったバカ男の心境です。

マックも、G4迄、gradeupしました。

教室は、95以前から経理はPCだったので、教室では、経理や事務用のPCと音楽専用のマックが並んで置かれていました。finaleも2004からはPC用が出来たので、ハイブリットのソフトを使用して、マックのfinaleのソフトをPCに移行させていますが、何分にも量が半端ではないので、その作業は遅々として、進んでいません。

その為に、未だに事務所には、マックが鎮座しています。マックのfinaleのソフトが未だ大量に残っているので・・・。

という事で、上記のようなアナログ的な楽譜の書き方(作り方)も、パソコンの発達に伴って、牧野先生や斉藤先生達を最後に、次の世代(美紀さんや弘子さん達)の世代の人達に対しては、音符の書き方や、楽譜の作り方の指導はしなくなってしまって、最初からfinaleの使い方を指導しています。