その話は置いておいて、先ず、生徒達には、音符の書き方を指導しながら、同時に聴音の取り方をlectureします。

その話は置いておいて、先ず、生徒達には、音符の書き方を指導しながら、同時に聴音の取り方をlectureします。聴音のコツは、一般に行われているように、何度も同じmelodieを聴き直して、書き取って行くのではなく、先生の演奏するmelodieの速度に合わせて、鉛筆を走らせて、1回で書き取れるようにすることです。

教室の生徒達は、3回も同じmelodieを聴くと、そのmelodieを覚えてしまいます。

記憶で書いた聴音は、記憶の聴音であって、書き取りとは、別のジャンルのものです。

あくまでも、聴きながら、書き取れなければならないのですよ。

そのために、初心者の聴音のlesson oneでは、鉛筆をmelodieの速度に合わせてついて行く為の練習をします。

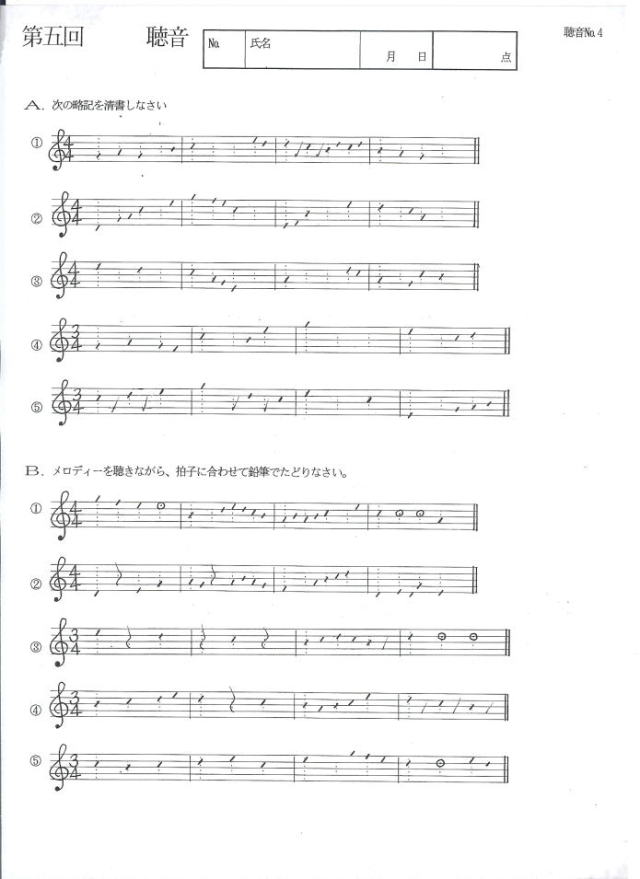

左側の譜面はその例です。

A:の例の4分の4拍子の課題の場合には、小節の中に、半分の所と、更にその半分の所に、ガイドの点線が小さく引いてあります。

音を聞きながら、その拍の上に斜線で音符を書きます。これだけで、16分音符の単位迄、正確に書き表すことが出来るのです。

左の楽譜で音符の棒が書いてあるように見えますが、それはコピーの時に潰れてしまった縦線です。rhythmのガイド・ラインとして、最初から印刷されている線です。

ですから、生徒は斜線しか、書いていません。コピーなので、見にくくて、すみません。

私のメトードは、不必要な情報を徹底的に省く事で、時短をはかるという事がconceptです。

だから、音階の場合には、音符を一つずつ、階段状には書きません。

開始音と最後の音を書けば、その間の音は必要はないからです。

同様に、Sequenz進行の時も、開始音だけで充分なのです。

後は、Sequenzの時に臨時記号が付いて行く事を気をつければ良いだけです。

その他にも、略記の出来るものが無数にあります。

それを上手に書き表して、芦塚メトードの聴音の略記の書き取りの方法が出来上がります。

この全く同じ方法論が、私のmemoの取り方のhow-toであり、パソコンの入力の仕方のhow-toでもあります。

そういった、lectureの全てが、同じ芦塚メトードのconceptで出来ているのです。

だから、Pianoの生徒がviolinをそのまま弾けるし、violaやcelloも弾けるのです。勿論、弦楽器だけではありませんよ。recorder等も弾けるようになります。

[音楽大学を卒業しても]

教室にも、某国立音楽大学の卒業生や超有名名門音楽大学を卒業したり、卒業見込みの人達が、就職の面接に来ます。

教室では、その時に、子供達に先ず最初に指導しなければならない、音楽の常識の、「4分音符や2分音符の書き方」や「ト音記号、ヘ音記号の書き方」等をテストします。

20年間、面接の度に、同じ問題を出題しているのですが、チャンと正しく書けた音楽大学の卒業生は、未だに一人もいないのですよ。

全問正解という意味ではなく、一人も、一題(一問)も、正解した人はいないのです。

超、Σ(゚д゚lll)ビックリ!!

もっと面白い、笑い話は、「「フクフテンオンプ」とか「フクジュウセン」を漢字に直しなさい。」という課題を出して、誤字無しに書けた音大生や音楽家はいないのですよ。

それが海外の留学を何年間もしてきた音楽家達の話なのですよ。

これは、でも、音楽以前の、人間としての常識の範囲内ですよね。

意味さえ、確実に理解しておけば、絶対に間違う事はないのですよ。

しかし、その意味を、一度も習った事がないから、疑問にすら感じていないのです。

だから、平気で「服譜転音譜」とか「福重旋」とか、書いてしまう。

(勿論、ここまで酷い人は流石にいないけれど、その内の1個の漢字は間違えている・・という意味です。

例えば、副重線とか、副符点音譜とかですよ。意味が全く分かっていないのですよね!!!)

いやぁ〜、不思議だ!!というか、情けない!!

・・・・というか、これが音大生の現実なのだよね。

それだけならまだしも、「ピアノさえ間違えないで弾ければ、プロになれる!」、いや、「もう既になっている!」・・・と、信じているから、手の施しようがない・・・!!

そう言った所にも、日本の音楽大学の体質・・・・「楽譜を間違いなく、tempo通りに弾ければよい」という、アカデミズムの体質が見て取れます。

でも、これは音楽家だけのお話ではなく、一般の学校教育も全く同じなのですよ。

小学校、中学校、高校の合唱コンクールという、摩訶不思議なジャンルがあります。

合唱コンクールの課題曲は、現実の音楽社会の中には全く存在していない、独特の学校教育の音楽という非常に特殊なジャンルです。

クラシックでもなく、ポピュラーでもなく、学校教育の中のコンクールの課題曲というジャンルに分類されています。

音楽大学で勉強する合唱の発声法とは全く違った、日本独自(しかも学校だけ)の発声で歌います。

全く、一般からかけ離れた、学校教育の世界だけの音楽です。

理解不能です。

それと同じ事が、図工の時間にもあります。

小学校から高校迄、私達は一体何を習って来たのでしょうかね。

余りにも、現実の絵画の世界とはかけ離れている絵画の授業で、社会に出て、私達は現実の絵画を見て、どういう感想を言えばよいのでしょうか??

カルチャー・ショック??

とんでもない!

そんな生易しいものではないでしょう!!

まるで、未開人が文明社会を始めて見た時の、驚きのようです。

一体、私達は10年間も学校で、何を習って来たのでしょうかね。

私が、無事、中学校を卒業して、高校では、絵画と習字と音楽が選択の教科となって、私は音楽の授業を選択しました。

絵の授業がなくなったので、自分なりに「自由に絵を描いてみたい」、と思って、油絵は習ったこともないし、金銭的にも、とても無理だ・・・という事は、よく知っていたので、「学校でこれまでも描いてきた、水彩を自分なりに始めてみたい」 と思って、画材屋さんに行きました。

そこで、お小遣いを貯めたお金をポケットの中で握りしめて、「水彩画のセットをください。」と息揚々と言いました。

画材屋の若い女性の店員が、私を見て、悟ったのでしょうか。

懇切丁寧に尋ねてきました。

「筆はどんな種類のどのサイズ、形にしますか?毛は豚にする?それとも狸?・・・??筆のサイズは??筆先の型は???」

「定着するための道具はいりますか?息で吹くタイプと手で吹くタイプがあるけれど」

「画用紙はどんな種類のどのサイズにしますか?」

「色はそこの棚から選んでください。」と壁一面に分類された、数千種類のペイントを見せられました。

要するに、限がなかったのよね。

しかも、金額的にも、必要最低限のセットを揃えるだけで、7,8千円(当時のお金です。うどん一杯20円の時代ですよ!現在に換算すると5万以上???)

お昼の食事代を貯めて、集めたお小遣いでは、とても買える代物ではなかったね。

勿論、画材屋で水彩画のセットを買い揃えるのは諦めて、文具屋に行って、小学校の教育教材のお絵かきセットを買って帰りましたがね。

・・・でも、「10年も水彩画を小学校、中学校と習って来て、水彩の事を何も知らないなんて!!!」

「せめて筆の種類や、一通りの道具の使い方だけを教えてくれれば良かったのに・・・!!」 と、ショックだったね!!

やはり、当時から、美大に進学する生徒達は、小学生の低学年の時から、街の絵画教室で絵の基本を勉強していたのよね。

だから、彼らは、小学校から高校までの、絵画の授業と、美大の課題が全く別のものであるという事は、チャンと知っていて個人的に勉強していたのだよ。

でも、一度も私には教えてくれなかった、と言うよりも、学校では学校のやり方で、作品を提出していたのだよ。

そりゃ、ずるいや!!

それは、私が音楽大学を進学するという事を決めてからの話で、私が彼らと同じ立場になったから、と言う事で、美大を目指す友人達から、改めて聞いた話です。

何が、同じ立場か、よう分からんがね!!

そういった学校教育の非常識なお話や、音楽家の無知と非常識さのお話は、別に私が敢えてしなくっても、これまでにも、多くの人達が語って来ているので、これぐらいにして、本題の写譜のお話に戻る事にしましょう。

[音符の書き方のお話]

音楽大学を受験する学生ですら、受験以前は当然なのですが、音楽大学に入学してからでも音符の正しい書き方を習っている人は、非常に少ないようです。

音符の書き方には、先程も説明したように、その書くための速度と、見やすさとか、丁寧さで書き方に幾通りもの方法があります。

清書や浄書は、人に楽譜を見せるために書く技術なのですが、自分が勉強のために音楽を書き取ったり、アイディアをチョッとmemoしたりする場合には、そんな丁寧な書き方は出来ません。

と言う事で、書き取る速度を重視した書き方があります。

[音符の略記法]

その最たるものは、楽譜の書き取りの時に使用する、略記法です。

この書き取りの表記ですが、これは人に見せるものではなく、演奏される音符のスピードについて記譜出来るのが、条件です。

ですから、教室では、前述の芦塚メトードによる聴音の書き取りの説明の所で、ご説明したように、私のメトードでの音符の表記を使用します。

所謂、音符の速記法というわけです。

速記法といっても、音符を書く前の、符頭だけをシンボル化した形で書き表した表記ですが、受験の場合には、課題が演奏されて、書き取った後の書き取り後の譜面を清書する時間が大変短いので、シンボル化したmemo状態から、清書迄の作業が効率良く、(消しゴム等で修正しなくても良いように・・・・)清書出来るように、表記の仕方を配慮しています。

聴音で使用する音符の書き方や、譜面起こしのcurriculumは、芦塚メトード上の特別なtechnicになるので、技術として、詳しく説明する事は、とても難しいのですが、楽典クラスの生徒達は、私の聴音のメトードで音符の書き方の基本を学んでいます。

色々と楽譜の書き方を説明する分けなのですが、その前に普通の楽譜の書き方を紹介しなければなりませんね。

写譜ペンは、基本的には楽譜を書く専門家でも、スタジオ・ミュージシャンやジャズ・プレーヤー等が使用する譜面を書く専門家の場合が多いのです。

理由は、「明日までに、part譜を作って!!」とかいう、タイム・リミットの差し迫った仕事の場合で、「見やすければ、良い。」というのが、必須条件になるからです。

それに対して、版下を作る浄書屋さんの場合には、写譜ペンは、浄書には適さないので、写譜ペンを使用する事はなく、レタリングの専門のペンを使用します。

と言う事で、普通のペンを普通に使用するのは、極々普通の人達の話で、私が未だ音楽を学び始める前の高校生の時の譜面を紹介します。