先程も書いたように、楽器屋さんで売っている写譜用の万年筆は、書き心地という点では、余りお勧め出来ません。

それに今の小学生や中学生では、万年筆自体を使い慣れていないので、写譜ペンを買ったとしても、使いこなせるか?・・・・の問題があります。

という事で教室では、楽典の授業の中では、4Bぐらいの鉛筆を写譜ペンのように削って、写譜ペンの使い方を指導します。

という事で教室では、楽典の授業の中では、4Bぐらいの鉛筆を写譜ペンのように削って、写譜ペンの使い方を指導します。(音楽の世界では、何処の音楽の世界でも、鉛筆を書く速度と折れやすさを防ぐために、原則として2Bの鉛筆を通常、使用します。日常で、2Bの鉛筆を持っている人がいたらそれは音楽家でしょう。4Bとか、6Bを持っていたら、それはイラストレーターか漫画家、それ以上の鉛筆なら画家です。

HBや2Hを使用するのは、事務職の一般人です。)

という事で、4Bの鉛筆の芯を、カッターナイフで、削って、写譜の鉛筆を作って・・・という、授業を始めたのですが、・・・!!!

所が、所がです!!

今の子供達は、ナイフが使えないのですよ。

と言うか、一度もナイフを持った事がないので、とても怖い!!

どういう風にナイフを持てば、安全なのかを、全く知らないのです。

一度も、鉛筆をナイフやカッターで、削った事がないのですよ。

これは、困った!!

ナイフの背に親指を当てて、押し切りにして、鉛筆を削るという当たり前の事が出来ないのです。

左手だけで鉛筆を削るという事が幾ら説明しても分からない。

今の子供達にとっては、「鉛筆は鉛筆削りで削る」ものだからなのですよ。

ますます、子供達の指先が鈍くなってしまうよね。

道具を使いこなすという人間の人間としての、能力が衰えてしまうと、次の時代は結構怖いよね。

昔は、男の子達は、肥後守のナイフは男の子のシンボルとして必須でした。

それで、竹とんぼを作ったり、鉛筆を削ったり、釣りの道具にも愛用していました。

女の子は、小学生の時から、お母さんの料理のお手伝いをして、中学生の頃になると、もう一人前の女の子として、魚を捌くお手伝いも出来たものです。

しかし、子供が怪我をしないように・・、とか、喧嘩で事件を起こさないように、とかで、肥後守はおろか、切り出しナイフも禁止になってしまいました。

肥後守の世代の人間としては、すこぶる残念です。

今の世代の女の子は、魚も捌けません。

と言うか、教室の先生達も、牧野先生以外は、魚の捌き方や料理の基本は私がlectureしました。

2枚卸や3枚卸は当然、かれいやヒラメの5枚卸、指きと呼ばれる、キビナゴ等の親指で剥く剥き方、等々です。

[和音の書き方について]

教室を作った当初は、音楽に進む専科の生徒に対してだけ、受験のための楽典やsolfegeの授業をやっていましたが、大分、以前から、未だ将来の方針が決まっていない子供達や、趣味だけど音楽を専門的に勉強をしたい、という生徒達にも、楽典のクラスを開放して指導するようにしました。

その楽典教室は、「本来の楽典は、こう指導するべきである」、という私の音楽指導上の理念に基づいて、楽典のcurriculumが、単なる音楽大学受験のための、楽典ではなく、実際に学んでいる楽器を演奏する上での必要な理解と解釈のための楽典のcurriculumなのです。

その曲を正しく理解し、演奏するには、こういった楽典的な基礎の知識が必要である・・という風なlessonです。

尤も、芦塚メトードとは、全てのメトードがそのように、ルーツからスタートします。

感情的に正しいのではなく、自分の先生にそう指導されたから、そのままを生徒に指導するという事ではなく、時代考証に基づいた正しい認識の上での指導でなければならないのです。

私達は、出版されたものに対しては、絶対の信頼を持っています。

「印刷されたものだから、誤っている訳はない。」

或いは、歴史的な出版社だから、その出版物には絶対の信頼がある。

という風にです。

その著書の内容に関しては、別のサイト(一例として、Vivaldiのcelloconcerto d Ⅰ楽章の例です。)で説明しますが、ここでは基本的な楽典の知識のお話をします。

五線紙上に一つの和音を書く時には、3個迄の音なら問題はないし、4個であろうと、5個であろうと、基本形上の和音ならば、直線上に乗せて行く事が出来るのですが、展開形になると、一列に書けません。

どうしても1個の音が、直線上からはみ出してしまいます。

という事で、和音が縦一列に書けない場合には、主3和音を並べて、それ以外の音、第7音や隣接音(付加された音)、非和声音を縦一列から、外へはみ出させて書くという和音を書く上でのルールがあります。

私達が育って来た、アナログの手書きの時代には、そういったルールは、出版社としては、当たり前の事だったのですが、パソコンで音符を入力するような時代になって、パソコンが自分で、ハミ出しの音を決めるので、そう言った基本のルールが守られる事が少なくなって来て、そういうルールがある事すら、知らない人達が増えて来てしまいました。

個人の楽譜ならいざ知らず、出版社でも・・・なのだから、困ったものである。

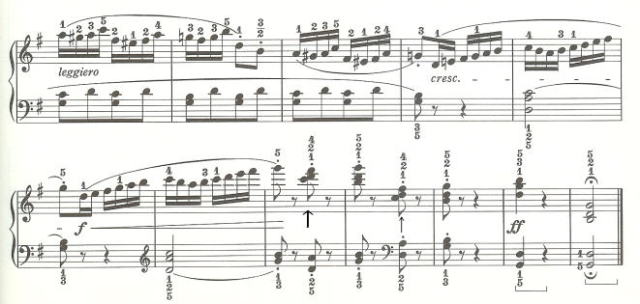

下に掲載した楽譜は、私達が子供の頃から、愛用して来た、sonatinealbumの2巻の中のDiabelliのsonatineです。

全音楽譜出版社のsonatinealbumの2巻から、Diabelliのsonatine

これは、dominante所謂、Ⅴ度の和音の第7音を横に出して書いた、昔ながらの正しい書き方です。

所が、下の譜面は、同じ全音楽譜出版社の新しく出版された曲で、曲自体は上の曲と同じDiabelliのsonatineなのですが、その譜面では、矢印の和音で、和音をはみ出させる時に、和音の中の第7音ではなく、根音をはみ出させて、書かれています。

・・っ!これは我々の時代の譜面の書き方では、考えられない事です。

Diabelli sonatine集より

我々世代の手書き世代、所謂、(アナログ)時代の人間にとっては、考えられない書き方で、当然、Genzmer先生やPringsheim先生には、ミスとして厳しく叱られてしまいます。

しかし、当世のパソコンの世代の人達になると、和音外に第7音として、表記するという処理は、パソコン上では、行われないので、(パソコンでは、自由にはみ出した音を自動で選択してくるので)、そう言った和声の理論に基づいた楽譜の書き方のルール自体が、もう死んでしまって、顧みられなくなったのかもしれませんね。

確かに、日本で出版されている楽典の本には、第7音を3和音の外に書くという事は書かれていはいません。あくまでも出版界の常識なのでしょうが、そういった事が失われて行くのは残念です。

長年の習性とでも言うのか、私達の場合には、演奏していて、この音符の書き方を見た途端に、違和感を感じて「ギョェ??」となって、思わず手が止まってしまうのですよ。

気がつかなければ、そのままですがね。

[譜めくりのお話]

教室でも、finaleの指導にあたって、楽譜のPagelayoutの勉強をします。

楽譜は意外と知られいない事なのですが、譜めくりの小節に対しての配慮が結構してあります。

Pianoの伴奏譜は当然の事ながら、violinやflute等のpart譜も然りです。

所が、これは決まりではなく、親切のlayoutなのですから、時折、とんでもない所でPageめくりをさせられる事があります。演奏家達が自分達で手書きで一段丸々書いて、問題の譜めくり箇所に貼り付けて演奏している光景をたまに見かける事があります。