�ƁA�{���Ă��܂��܂����B

�����l�I�Ɏ����̗p�ŃR�X�g�R�ɗ��鎖�͂Ȃ��̂ɂˁI�I�@��݁I�I

��v�̓`�[���鎖�����āA�V���̃R�X�g�R�Ȃ̂����犵��Ă��鎖�����A��̃J�[�S�[���Ⴄ�̂ŁA�����������ނ��鎖���Ȃ��̂ŁA����́A�P�Ȃ銴��_�Ȃ̂���I

�����̕���ŁA�ׂ̃��[���Œǂ��z�����|�������r�[�ɁA������s���߂��Ă��܂�����ȉ^�]�̂悤�Ȃ��̂ł���B

���i����A�^�C�}�[���g���āA�����i�s�̗��K�����Ă���A����Ȋ���_�ł͂Ȃ����ʂ�h����̂ɂˁB

���ɂƂ��ẮA���Ԃ̖��ʂ���Ԍ����Ȃ̂����ǂˁH�H

��̎������o���Ȃ���A����̎Љ�ł͐����Ă����Ȃ���Iproject�͑g�߂Ȃ���I�I����ɒu���Ă��ڂ肳��Ă��܂���I�I�I

�J��A���̎d���̉ߒ��ł���A���Z�ɂȂ��čs���̂ł����A���ʂ̐l�B�ɂ́A������A���Z�Ƃ͔F�߂��Ȃ����āA�ǂ����Ă��A��ƌ����̃��X�A���Ԃ̃��X�Ɗ����Ă��܂��̂ł��B

�������A�D�G�Ȏd���̏o����l�i�d�����o����Ƃ������́A�d���������Ƃ������ł�����܂��B�d���̒x���l�͂ǂ�Ȃɗǂ��d���������Ƃ��Ă��A�d���̏o���Ȃ��l�ɕ��ނ���܂��B�j�ƁA�}�f�Ȑl�̕����ꓹ�i���j�ɂȂ�̂ł����A��ʂ̎Љ�ł́A���|�I�ɖ}�f�Ȑl�������̂ŁA�������������@�_�͒��X�A�������Ă͖Ⴆ�܂����ˁB

�@��Ɓi�d���j�͕K���Ain��out������܂��B

���̈��Ԃ̂��b�́Aout�̂��b�ɂȂ�܂����Ain�̂��b�́A�d���̎��Ԃ�l�Ɍv�Z�����鎞�ɁA�d���Ɋ|���鎞�Ԃ��v�Z���Ă���E�E�E�Ƃ������Ȃ̂ł��B

�����ɂ́A�{�炭�A�������̍�Ƃ�����܂��B

�d���₻�̎d���̍�Ƃ��~���ɏn���ׂɂ́A���������ƂĂ���ɂȂ�܂��B

��������������O�ɁA�ʂ̋����{���̎d�������Ȃ���A���̕Ў�ԂɁA�����̉��n�������Ă��܂��܂��B

���ꂪ�A���̐l�B�ɂƂ��ẮA�����o���Ȃ����̂悤�ł��B

����o������A�����ׂĒu������A���ڗ����Ƃ͊W�̂Ȃ������A�W�X�ƁE�E���čs������ł��B

�ł��A���������������������o���Ă���ƁA�����ɓ����Ă���́A�ƂĂ�������Ƃ��o����̂ł���B

�����̏�����ʂ̐l�B�ɂ͕�����Ȃ��B

�����͗����̎��ɑS�āA�������Ȃ��Ɖ䖝�o���Ȃ��̂ł��B

�����̊��o�����Ƃ͈Ⴄ�B

�ӂ��҂̎d���p�Ƃ́A�蔲���̎��Z�ł����A�d���̓��e��up������ׂ́A�������̕��@�_�ł�����̂ł����ˁB

�p�\�R���̍�Ƃ����Ă���ƁAupload������A���鎞�ɔ���Ȏ��Ԃ������A�u�҂v�Ƃ������ɔ�₷�����悭����܂��B

�@���́A�����������X�ł��A����ő҂��ĐH�ׂ�悤�Ȃ��X�ɂ́A�s���܂���B

���̏ꍇ�ɂ́A�s�����Ă��A�҂��Ȃ��Ă悢�X�ɍs���܂��B

�@���l�ɁA�a�ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂ́A�a�̎��܂����[��ɑ�������A���������āA�a������܂��B�i�a�ł��A����肷������A�҂������������ꍇ�ł��ł��B)

�p�\�R�����A�ۑ��̂��߂Ɏ��Ԃ��|����ꍇ�ɂ́A���R�[�_�[�̃_�r���O��Ƃ�A���̍�Ƃ��i�s�ł��܂��B

���ɓ�A�O�̍�Ƃ��|�����킹��A�u�҂v�E�E�Ƃ������ʂȎ��Ԃ��K�v�Ȃ�����ł��B

���̍�Ƃ����̎��ɏI���Ȃ������Ƃ��Ă��A���ɂ͂��̍�Ƃ̓r������n�߂��邩��ł��B

�����������A����ςݏd�˂鎖�����Z�ɂȂ�̂ł��B

�����������w�͂��d�˂Ă��A�����A�^������v������Ă���A���̐l���ł�萋���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�^����ꂽ�d���́A100����1���o���͂��Ȃ��̂ł��B���A�����I�Ɏd�����Ă��A��琶�^�ʖڂɎd�������Ƃ��Ă��A��͂�A�H���E�E�E�A

�l���͒Z���I�I

�ܘ_�A�N��������i��Łu����T�������v�����ł͂���܂���B

������O�̎��ł����A�u����������Ȃ��v����T���̂ł��B

�@�ł́A�u�Ȃ��l�͕���T���̂��H�v�Ƃ����^��ł����A�悭�l���ώ@���Ă���ƁA��ɕ���T���Ă���l�Ɩw�Ǖ���T�����̂Ȃ��l�ƁA���ނ̃^�C�v�i���i�ƌ����������ǂ��̂��ȁH�H�j�̐l������̂ł��B

�܂�A��������ς���ƁA����T���Ȃ��^�C�v�̐l�́A�S������T�����͂Ȃ��A�T���^�C�v�̐l�B�͏�ɕ���T�������Ă���̂ł���B

���̕��͕͂ςŁA������O�̎��������Ă���悤�Ɏv���܂����H�H

�����A�����ł͂���܂���B��ςȎ��������Ă���̂ł���B

�l�Ԃ͑S�Ă��̓��ނ̐l�Ԃɕ��ނ����Ƃ������������Ă���̂ł��B

�ł��A�����ŏd�v�Ȏ��́A���܂���āA����I�ɁA����T���ė����l�B�́A�Y�܂���āA��Ɂu����T���Ă���v�̂ŁA�u���̂�T���Ă���v�Ƃ������̑�����A�T���Ă���Ƃ����ӎ�����Ȃ��̂ł���B

�܂��A���������Ȃ��Ă��A���ꂪ�o�ė��Ȃ��Ă��A���\�A���C�Ȃ̂ł���ˁB

��������i�̓��킾����ł���ˁB

���������^�C�v�̐l�B�ƕ������Ȃ��^�C�v�̐l���ꏏ�Ɏd��������ƁA��ςȎ��ɂȂ�܂��B

�化�܂��N�����Ă��܂��Ƃ������E�E�E�B

����T���l�́A�����Ƃ��āA�Еt�����Ȃ��l�Ȃ̂ł����A�s�v�c�Ȏ��ɁA�������ڂ̏��Ȑl�ł��A����T���Ȃ��l������̂ł��B

���ӎ��ɁA�����̎�߂ȏ��ɉ���������u�����ςȂ��ɂ���^�C�v�̐l�́A����T��type�̐l�ł��鎖�́A���R�Ȃ̂ł����A�t�ɁA�ꌩ����ƂƂĂ������͏��ŁA�����������ڂɂƂĂ��悭�������ڂ���Ă���悤�Ɍ����镔�����A�������t�ɂ��܂�ɂ����Ɏd�����߂��āA�ǂ��ɉ������܂�����������Ȃ��Ȃ��āA���ǂ̏��A���T�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�l�����܂��B

�Ŗ����̎��������i����Ӗ��ł́j�A������x�Əo�ė��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�����u�u���b�N�E�z�[���v�ƌĂ�ł��܂��B

�Ŗ����̎������͏�L�̓�̕��ނŌ����A�Еt�����Ȃ�type�̐l�B�ł́A�����A�S�~���~�^�C�v�̐l�ԂɂɊY�����܂��B

�@�F�X��������̐l�B�ɕ��T���̗��R��q�˂�ƁA�܂����Ԗڂɂ������闝�R�������u�E�E�E�ςȂ��v�ł��B

�u�E�E�����ςȂ��v�̐l�B�ɂ��̗��R��q�˂�ƁA���̃^�C�v�̐l�̈�Ԗڂ̕ى��́A���\�����p�^�[���ŁA��قǂ̕��́E�E�E�u���Ԃ��Ȃ������̂ŁA��ŁA�ЂÂ��悤�Ǝv�����̂����E�E�E�I�v�Ƃ����ꌾ�ɐs����ł��傤�B

�����������A�u�E�E�E�����ςȂ��v�̃^�C�v�̐l�́A�l�̉ƒ�ł́A���������̖��ɂȂ�܂��̂ŁA�����Ēu���Ƃ��āA��Ђ̏ꍇ�̂悤�ɁA�����̐l�����������g�p����ꏊ�ł́A�������������i�ł͉�Ў��̂����藧���Ȃ��Ȃ��Ę_�O[1]�@�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�O�̐��E�ł́A�E�E�܂�A��ЂȂǂł́A�u�������v��type�̐l�́A���d�����o�����l���Ƃ��Ă��A���肷��ƁA��ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B�i���R�A�d�����l���݂ŁA�������A�u�������v�Ȑ��i�Ȑl�Ȃ�A�m���Ɏ�ł��B�j

����Ȃ̂ɁA�{�l�́A�u�����͂Ȃ�̗����x���Ȃ������̂Ɏ�ɂȂ��Ă��܂����B�v�Ȃ�ĕى����Ă��܂����ˁB

����͖{�l�Ɏ���ẮA������O�̂��b�ŁA�������������Ă���l�ɂƂ��ẮA�������Ƃ������́A����ȂɎ��肪�呛������قǂɂ́A�債�����͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��̂ł����A�����ς��āA���́u���v�Ŏ������グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�E�u��Ёv�Ƃ��ẮA���z�̑������呹�Q�Ȃ̂ł�����E�E�E�B

�@��Ђ�������x�傫�ȉ�Ђł́A�������ڂ̂��߂̐��̕����܂ł��邮�炢�ł�����A���B���O�҂������̒�o�����߂Ă��A���ꂪ�o�Ă���܂łɂ͑債�����Ԃ͂�����܂���B

�@�J��A����ȑ債���d�������Ă��Ȃ����A���̉�Ђ̕����A�������o�Ă���܂ŁA���Ɏ��Ԃ������鎖�̕��������̂ł���B

����́A�d���̋K�͂��������̂ŁA�������̂����Ȃ��̂ŁA���ނ��L�`���Ƃ��Ȃ��Ă��A���Ԃ��|���ĒT���A���Ƃ��Ȃ邩��Ȃ̂ł��B

�@���̉�Ђ̂��b�́A���̕��͂�ǂ�ł���l�ɂ͖w�ǂ̐l�B�ɂ́A�u���W�̎����v�ƁA�v���邩���m��܂����ˁB

�������A�ƒ���̎d�����A�q���B�̕����A���̌����A�i�����͎q�����g�̔\���ƌ����Ă��悢��������܂��j�A���̐����@�����{�̌����ł���ꍇ�������̂ł���B

�܂�A�l�͎����̓��̒����L�`���Ɛ�������A���R�A���т��オ��̂ł��B

�ꐶ�����A�����Ă��Ă��A���X�\�����オ��Ȃ��E�E�E�ƌ����l�́A���\�A���i���畨�ӎ��ɒT���Ă���̂ł͂Ȃ����ȁH�H

���w�Z���獂�Z�A��w�܂ł̕��̑唼�́A�i90���ȏ�́j�L���ł��B

�w�ǂ̊w�K�́A�u�ǂ�����L�����o���邩�H�v�Ƃ����w�K�ł���A�w���ł���A���̋L�������邽�߂�how-to�̎Q�l���������ɏo�ł���Ă��܂��B

�ł��A���̗��_�ł́A���{�I�ɈႢ�܂��B

���˃��g�[�h�ł́A�L���͋����ł���A���������������͖��ӎ��Ɋo�����邵�A���̊o����̂Ɋ|���鎞�Ԃ�1000����1�b�ɉ߂��܂���B

�܂��A�����������Ȃ����́A�o�����Ȃ����A�������ɋL�������Ƃ��Ă��A���̓��ɂ͖Y��Ă��܂��܂��B

�����������������L���������Ă���ƁA�S�Ă̋L�����B���ȁA����o���̋L���ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�������A�l�Ԃ�archive�Ɏ��߂�ꂽ�L���́A���̐l�̖{�I��A�q�ɂƓ����ŁA�Еt�����Ȃ��l�ɂ́A�Ăюv���o�����͂���܂���B

�܂�A�u�v���o�������o���Ȃ��v�E�E�Ƃ������͈�ʂ̐l�B����́A�u�o���Ă��Ȃ��v�E�E�E�Ƃ������ɑ������Ă��܂��܂��B

���˃��g�[�h�̑O��́A�L���́A�u�L�����悤�Ƃ��Ȃ��Ă��A�L�����o���Ă���v�Ƃ����O��ɗ����Ă��܂��B

�܂�A�����̕������A��ʂ̍l�����Ɗ�{�I�ɈقȂ��Ă���̂ł��B

���˃��g�[�h�ł́A�l�Ԃ̋L���͐��݈ӎ����i����̂ł���A�����O�ӎ����A��ė��鐅��ē��l���K�v�ɂȂ�̂ł��B

�l�Ԃ͕K�v�Ȏ��ɁA�K�v�ȋL�����ǂ����Ă��v���o���Ȃ��l�B�������̂ł����A���ꂪ�A���c�n�C�}�[�̂悤�ȕa�C���v���ł���ꍇ���������Ƃ�����A���̐l�̒��̐���ē��l���A����ۂǃT�{���Ă���̂��A�d���Ɍ����Ă��Ȃ��̂��H�H�Ƃ������ɐs����ł��傤�ˁB�B

�E�E�ł́A�ǂ����ĕ��ʂ̐l�B�́A�����̋L�����A�v���o���Ȃ��̂��H�H

����́A���̘_���ŏ����Ă���A�u�������v���Ɠ�������������Ƃ�������������̂ł��B

�l�́A���鎖���L������̂ɁA���̎��������o���܂��B

�������A������ɏq�ׂĂ���悤�ɁA�L������������o��������������Α������A�L���͊y�Ɉ�������o�������o����̂ł��B

��̑�C���̒��ŁA�D�ꂽ����ē��l�́A���̕�����R�̉e�A���̑��̑����̕������āA���m�Ȏ����̋��ꏊ�Ɛi�H�������悤�Ƃ��܂��B

�ł��A��ʂ̃w�{������ē��l�́A���炢����̑�C���̏�œr���ɕ���̂ł��B

�ł��A�D�ꂽ����ē��l�ɂȂ邽�߂ɂ́A����Ȃɓ�����͕K�v�͂���܂���B

���̎����̃R�c��͂߂Ηǂ������Ȃ̂ł�����E�E�B

���˃��g�[�h�ł́A�L������������o�����ɁA�ǂ̎������g���Έ�������o����̂��H�H�Ƃ���Technik���w�����܂��B

�l�Ԃɂ͌܊��Ƃ������̂�����܂��B

�܂��̊��o�́A�l�Ԃ̑̂ł́A���ꂼ��A���A�ځA�@�A���A�����X�ɕ\�����܂��B

�܂�A���̌܊��̖w�ǑS�����A���̒��ɂ���튯�Ȃ̂ł���B

���̊��o�̑S�Ă��g���āA�Y��Ă��邽������̎����v���o���Ηǂ��̂ł���B

��̋L��������Ƃ��āA���̏̏�Ԃ��v���o���A�Y��鎖�͂���܂���B

��������鎞�A����l�ƁA�ǂ����āA�������āE�E�ƁA���̎��̏𐳊m�Ɏv���o���A��������Ɗm���Ɏv���o���邵�A�Y��鎖������܂���B

�������A�Y��Ă���l�B�ւ��A�L���𐳊m�Ɋ��N���鎖���o����̂ł��B

�����������L���@���A���́u�𖠎��L���@�v�ƌĂ�ł��܂��B

�������������˃��g�[�h�ɂ��L���@�̕��@�_�͋�����lesson�ɂ����̂܂܁A���p����Ă��܂��B

���鎞�A�������߂�one lesson�������q�������܂��B

lesson�ŁA���t���ԈႦ���̂ŁA�u���Ⴀ��������e���āE�E�H�H�v�ƁA�����part�������e���ƁA�搶���u���̐��k�͖�������level�̐��k�ł͂Ȃ�����A�����ł��B�v�ƌ����ė��܂����B�S���̐搶�́A�u���̐��k�̊w�N���Ⴂ����A�����������Õ��͏o���Ă��Ȃ��B�v�Ǝv�����̂ł��B

���͂��̐搶�ɂ͍\�킸�A���̂܂܂��̕��@�_��lesson�𑱂��܂����B

30����lesson�̊ԂɁA���̐��k�́A�����Ǝ����ǂ�part��e���Ă��A�ꔭ�ʼn����̏��߂�e���Ă���̂��H�v���o����悤�ɂȂ����̂ł���B

�܂�A�N���Z�p��level���Ⴂ����A�����������f�W�^���^�̈Õ��@�͏o���Ȃ��Ƃ����̂́A�搶�B�̈�ʓI�Ȏv�l�p�^�[���̎v�����݂ň��˃��g�[�h�ł͂Ȃ��̂ł���B

����́A����̒��̈ꐺ��������t���E�E�Ƃ������@�_�����ł͂Ȃ��A�u��Page�́��i�ڂ́����ߖڂ���e���āI�v�Ƃ��A�u���K�ԍ�������e�����I�v�Ƃ��A����lesson�ł́A��ɓ���I�ɐF�X�ȋL����suggest���邽�߂̎w�����o���܂��B

����Ȃ̂ɁA�܊p�̈��˃��g�[�h�̎w���Ȃ̂ɁA�搶�B���u�}���Ŋy�������āI�v�Ƃ��A�u�����̏��ł��傤�H�H�v�Ƃ��A�A�i���O�I�ȗB�ꖳ��̋L���̕��@�_�ŁA���k�Ɏ菕�������Ă��܂��܂��B

���̌����Ă���ꌾ�A�ꌾ���f�W�^���^�̋L���@���������āA�w�����Ă���̂�������Ȃ��̂ł���B

�Ƃ������ŁA�L�����B���ʼn����܂ł��o�����Ȃ��搶�B�̗��R��������܂��B

���B�A����Ɍg���l�Ԃ́A���̐��k�̕����̐������ڂ̋�ŁA���̐��т����鎖���o���܂��B

�E�E�ĂȎ��������ƁA�e���u������A�w������Еt���Ȃ����I�x���Č������ł��傤�I�v�ƌ�����������܂���ˁB

�ł��A�������Еt���Ă��邩��A���т��オ��Ƃ�����ł͂���܂����B

�@�u�����o����v�̂Ɂu������Еt�����Ȃ��v�^�C�v�̐l�͓V�ˌ^�̐l�ł��B

������A���鎞�ɂ͐l���������̐����ǂ����т��Ƃ��Ă��A���̎����ł͋ɒ[�ɒႢ���т����B

��肭���[�e�[�V�����������A����ɂł����i���邯��ǁA�R���f�B�V�����̈������Ƀ^�C�~���O�������Ă��܂��A�Q�l�͊o�債�Ȃ���Ȃ�܂���B

�A�������A���������L�`���Ɛ�������Ă��āA���ł��ς��ƕ������o����l�́A�G�ˌ^�ł��B

�펞�A�R���X�^���g�Ȏd�������鎖���o���܂��B

�B�������A���Ȃ̂́A�ꌩ����ƕ������Еt���Ă���悤�Ɍ����āA�ǂ��ɉ������܂����̂���������Ȃ��^�C�v�̐l�B�ł��B

���̐l�B���A�ꌩ�������Ɍ����Ă��Ă��A���͕����Ȃ����Ă��܂��^�C�v�̓T�^�̐l�B�ɂȂ�̂ł��B

�ł��A���̐l�B��������̃p�^�[���́A�u��ň�x�ɕЕt���悤�E�E�Ǝv�����I�v�u���ꂪ���Z�ɂȂ�Ǝv��������E�E�v�Ƃ����u�ꌾ�v�ɐs����̂ł���B

�⑫�F

�C���͂���ȊO�ɂ��A�����ɏ����Ă��Ȃ��^�C�v�̐l�����܂��B

���́A���̎q���B�͂��̃^�C�v�̐l���A��ԑ����̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���H�H

���̐l�B�́A�u�Еt�����S���o���Ȃ��^�C�v�v�̐l�ł��B

�q���B�̏ꍇ�ɂ́A�u�e������Ă���邩��E�E�v����ȗ��R�ŁA�q���̂����́A����ł����Ƃ��ς݂܂����A��l�ɂȂ��Ă��A����Ȃ��ƁA�u�Еt�����Ȃ��nj�Q�v�̐l�ԂɂȂ��Ă��܂��댯��������܂��B

�����Ȃ�����A�����A�u�l�Ԏ��i�v�ł�����ˁB

�NjL�F�����Ȃ����l�̍s���p�^�[��

�����ς�炸�A�w�u�T���v�Ƃ��������A���Ӗ��Ȏ��Ԃʂɂ��鎖�͂Ȃ��E�E�x�ƁA�����A�R�O�N�Ԃ����������Ă���̂ɂ��ւ�炸�A�Ŗ����̃u���b�N�z�[���͎���Ȃ��̂ł���I�I

���̌����͏�L�̗l�ɁA�u��ł܂Ƃ߂ĕЕt����v�Ƃ��������A���Z�Ɗ��Ⴂ���Ă��邩��ł���B

�������Ȑl�́A�Y��ɐ������Ă��܂��āA�����g�����Ƃ��鎞�ɁA�u�����Ɏd�������̂��H�H���v���o���Ȃ��v����łȂ��A���Ɏv���o�����Ƃ��Ă��A�u�o���������ԂŁA�����o�����Ƃ���ƁA�d���ɊԂɍ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�v�Ƃ����^�C�v�̐l�B�ł��B

�ł��A���ɒ��ӂ��ꂽ�ʂ�ɁA���̏�ŁA�d�����Ă���̂ɁA�������Ƃ����ꍇ������̂ł��B

����͐����̎d���ɖ�肪����̂ł��B

���̏ꍇ�̓����́A���ޖ��͏o���Ă���̂ɁA���̎d�����ꏊ�������ɂ���̂������Ȃ���Ύg��������l���Ȃ��Ő��������Ă��܂��Ƃ������ɐs���܂��I

�Ŗ����̎��̍���ڂ̑O�̃e�[�u���ɂ��郊���R������̒��ɁA�������i�A�K�v�Ƃ��Ă���A�������ŏ����̕���̏���������Ă���܂��B

��ԗ��p�p�x�̍����A�`���b�Ƃ�����Ƃ�����̂ɁA����I�Ɏg�����M��y�[�p�[�i�C�t��J�b�^�[���ł���܂��B

��������ȊO�̐l�Ԃ��g�p������ŁA�d�����̂ɁA�������ɂ͖߂��̂����A�ڂ̑O�̃����R������ɖ߂��Ă���Ȃ��̂���B

���̂��āH�H

�u�����āA�����ɂ͕���ȊO�̕��������Ă��邵�A��̃e���r�̃����R�����ꂾ����A���ނ͊ԈႦ�Ă��邾�낤�H�H�v�ĂȁA������ȁI�I

�܂�A���͕���Ƃ����傫�Ȋ���߂��Ηǂ��E�E�Ƃ������ł͂Ȃ��A���R�A���̏ꏊ�ɖ߂��̂Ȃ�A�����Ȃ��Ȃ鎖�͂Ȃ��̂���B

�������A�������^�C�v�̐l�B�́A�����̐g�߂ȏꏊ�ŁA���������ޏ�͂����ƍ����Ă���ꏊ�ɖ߂��Ă���̂�����A�ԈႦ���������Ă���E�E�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂��B

�������A�������ꏊ�ɖ߂����E�E�Ǝv������ł���̂�����A���̏ꏊ�������ł���̂��́A�������Ɋo���Ă��Ȃ��̂��B

����ł��A���̏ꏊ�ɖ������ꂪ�݂�Ԃ́A�T���o����̂����m��Ȃ��B

�������A���̏ꏊ����x�����������_�ŁA����͓�x�Ƃ��̐��E�Ɍ���Ă͗��Ȃ��̂��B

�Еt�����Ȃ����̏ꍇ�ɂ́A���̏�Ƀ|�C�u��������B

����܂łōςނ̂Ȃ�A���ψȏ�̖��ł́A�債�����͂Ȃ��̂����A�|�C������ɍX�Ƀ|�C������A�����Ă��ꂪ�J��Ԃ����ƁA�s�v�c�Ȏ��ɐςݏd�Ȃ������́A�u���b�N�z�[���ɗ����čs���̂���B

�����݂ł��A�Ŗ������n�C�c�̃u���b�N�z�[���̉������Ɏ����Ă��܂������̂������ɂ���B

�������A�����s�v�c�Ɏv�����́A����ꂽ���́A�K�v�Ȃ��̂ł��鎖�������̂ŁA�K�����������Ă���̂�����A���͒Ŗ����̎������̉������ɖ����ɑ��݂��Ă���͂��Ȃ̂���ˁB

�������A�Ŗ����ɂ��Ă��A�n�C�c�ɂ��Ă��A���̒u���ꏊ�i�����A�X�y�[�X�j�͂���Ȃɑ����͂Ȃ��̂���B

���ꂾ���������Ƃ������́A�Ⴆ�u���b�N�z�[���ł������Ƃ��Ă��A���̒��ɓ����Ȃ��Ȃ������̂̓z���C�g�z�[��������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���R�E�̖@���Ȃ̂���B

����Ȃ̂ɁA��x�Əo�ė��Ȃ��Ƃ����̂́A�ǂ��������Ȃ̂��낤�H�H

���ꂾ���̗ʂ�ۑ��o����ꏊ�́A��͂�u���b�N�z�[������ȁH�H

���ꂱ�����m�Ƃ̑����Ȃ̂���ȁH�H�H

�u�����Ȃ����v�ƌ������́A�s���ӂɂ���āA�����ɒu���������L�����Ă��Ȃ��E�E�Ƃ����A�s���Ӄ~�X�ȊO�ł́A��������ƕ����d�������ɂ��ւ�炸�A���̒��̃A�[�J�C�u�i�q�Ɂj�̒�����A���̕���u�����ꏊ��������Ƃ�����Ƃ����܂������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

��������́A��q�B��k�B�ɂ́A�悭�u�{�I�̐����̎d���v�ɗႦ�Đ��������܂��B

���ۂɂ́A�I�P���K�ɎQ�����Ă��鐶�k�B�ɁA�u�����A�I�P�E�����y��l��lesson���̏K���ė����y�����A�ǂ��������ɕ��ނ��āA�ǂ��������Ɏd�����Ă���̂��H�v�����₷�邱�Ƃ�����܂��B

�܂��A�����̕��ނƓ������ނɁA���k�̕����ł��A�y���ނ����鎖������܂��B����́A�����̃A�[�J�C�u�Ɛ��������邽�߂ł��B

�{�I�̐����ň�ʓI�ɐ�������Ă���Ƃ����A���f���́A�O���̃e���r�E�h���}���ŁA�Â������{�a�̏��ɂ̖{�I���o�ꂷ��V�[���ł́A������Ɩ{�̃T�C�Y�ʂɂƂĂ�����������������Ă��܂��B

�A���A����͐��{�̗��j���痈����̂ŁA���̎Љ�ł͌����I�Ȃ��̂ł͂���܂���B

�́X�̊��ň���ł́A�����̗]���̃X�y�[�X���A���Ȃ�傫������Ă��܂����B

�{�͐́X�͂ƂĂ������Ȃ��̂������̂ŁA�{��Page��ی삷�邽�߂ɂƂĂ��������\���ő������Ă��܂����B�{������ŗ���ƁA���̕������{�̑������Ă����̂ł��B

���[���b�p�ł́A���ł������������{�̑�������ɂ��Ă���E�l�̐l����R���܂��B

������V��������x�ɁA�{�̒[�͏����J�b�g����āA����������ė��܂����B

���̃J�b�g�̌�ł́A�{�̗]���͑S�������Ȃ��Ă��܂��܂��B

�����Ȃ�ƁA�����͖����ɂȂ��āA�{�̎����ɂȂ�̂ł��B

���̓h�C�c���w���ɁA���ł͏o�ł���Ă��Ȃ��́X�̊y�����ʂɔ�������ŗ��܂����B

�����Ō��鎖�͏o���܂��A�n�C�c��archive����Ă��܂��B

�����Ƃ����K�����Ȃ��Ȃ�ƁA�{�̐����͐̂̋Z�p�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�����āA�{�I�̐����͓�����̂ɂȂ��ė��܂����B

�{���C���e���A�ł͂Ȃ��A�d���̎����⓹��Ƃ��āA�{�Ɉˑ����Ďd��������l�����̖{�I�́A�����Ĕ�������������Ă��镪���ł͂���܂���B

�d����ŁA�T���o���Ղ��悤�ɁA�K�v�Ȏ��Ɍ������₷���悤�ɁA���ޕʂɋ@�\�I�ɐ�������Ă���̂ŁA�قȂ����T�C�Y����̖{����������ɕ��ނ���A���߂��Ă���̂ŁA�����ڂɂ͌����Ĕ������Ƃ͂��Ȃ��̂ł��B

�d����ŁA�T���o���Ղ��悤�ɁA�K�v�Ȏ��Ɍ������₷���悤�ɁA���ޕʂɋ@�\�I�ɐ�������Ă���̂ŁA�قȂ����T�C�Y����̖{����������ɕ��ނ���A���߂��Ă���̂ŁA�����ڂɂ͌����Ĕ������Ƃ͂��Ȃ��̂ł��B

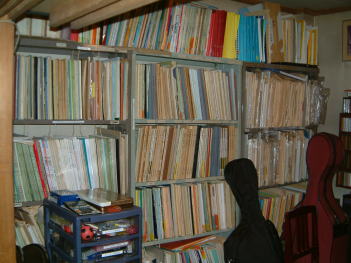

�E���̎ʐ^�́A�]�Óc�����ł̖{�I�̌��i�ł��B

�y���̑唼�͒Ŗ����Ɉ����z���Ă��܂������A�Ŗ����ł́A���̕t�����{�I���w�������̂ŁA�����������G�R�Ƃ��������͂���܂���B

�����i�������̂��ȁH�H

�@���̏ꍇ�ɂ́A�������̎d���Ɏ��|����O�ɁA���͂��̎d���̓��e�ɂ���āA�ǂ������W�������̎d���ɕ��ނ��邩�E�E�E�Ƃ��A�K�v�Ȏ����ނ⏑���̕ۊǏꏊ���Ɍ��߂Ă���A�d���Ɏ��|����܂��B

�w�ǂ̐l�B���d�����I����Ă���A�Еt����ꏊ�����߂�悤�ł����A���̏ꍇ�ɂ́A���̎d���ɒZ���ꍇ�ł��A�Q�A�R���A�E�E�E�����ꍇ�ɂ́A�{���ɉ��\�N���|�����Ă��܂��̂ł��B

�ł�����A�f�X�N�̏�Ɏ����┽�̂��U������܂܂ɂ��Ă��ẮA���̎d�����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��B

�@���̏ꍇ�́u�ӂ��҂̎d���p�v�ł́A���͎d���������ł��A�s���l�܂�ƁA���������Ă����̏����Ȃ�Ƃ����悤�Ƃ͂��܂���B

���̂܂܁A�ۗ��ɂ��āA���₆������box�̒��Ɏd��������ł��܂��܂��B

�����ۑ��ifreezedry�j����̂ł��B

�����āA�����Ɏ��̍�ƂɈڂ�܂��B

�@�ۗ��ɂ����d���͗ǂ������Ă����������璼���ɉ𓀂����Ďd���ɓ���̂ł��B

������A��x�A�����̒��̃A�[�J�C�u�Ɏd�������d���́A�ǂ������āi�A�C�f�B�A�j�������������ɁA�����ɏo���Ȃ��Ɛ܊p�̃A�C�f�B�A���䖳���ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�A�C�f�B�A�͐V�N��������������̂ł���B

�����ł��o���������ɂ��Ēu���ƁA�����ɕ����Ă��܂��܂��B�N�x�����Ȃ̂ł���B

������A�p�b�Ǝd�����āA�p�b�Əo���鎖���ƂĂ��d�v�Ȏ��ɂȂ�̂ł��B

���̎���͕������ĎU�����Ă��܂��B

�������A���͓���̏������^���Âȕ����̒��łł��A������T���o�������o���܂��B

������Ă���́A��A���x���N���ăg�C���ɍs���悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�ł��A�����ɂ̓��K�l�͒u���Ă��܂���B

�Q�����Ă��āA�ڂ����܂茩���Ȃ��̂ŁA���K�l���ɒu���Ă����ƁA���K�l���Ă��܂�����ł��B

�@������A�����̓�������Ȃ��܂܂ɐ^���Âȕ������g�C���܂ŕ����čs���܂��B

�܂�A�ǂ����݂����K�l���|�����Ƃ��Ă��A�Q�N���̎ア�ڂł͑S�������Ȃ��̂łˁB

����ł��A�����ɂԂ��鎖�͂���܂���B

�����̗l�q�͂����Ɠ��ɓ����Ă���̂łˁB

�Ƃ������ŁA����������b�����܂������A���͖{�I����1���̖{��^���Èłł��A�T���o�������o���܂��B

����̂��b�́A���e�������Ă��鎞�̌��e�̂��b���Ǝv���邩������܂��A���͖{��������Ƃ́A���̑O�̎������ׂ̒i�K�����ɏd�v�ł��B

��̌��e�ɑ��āA���\���L������ɕt���ăR�c�R�c���ׂȂ���Ȃ�܂���B

�܂��A�������k�B�ɉ����������Ă��鎖�Ȃ̂ł����A���e�������Ƃ��ɂ́A��ɋL���ɗ����Ă͂����Ȃ��Ƃ����S��������܂��B

�ǂ�ȂɎ����ɂƂ��āA������O�̎��ł������Ƃ��Ă��A�����Ɨ��j�̔N��╶���̃X�y���Ɏ��閘�A�����⎑���ŁA�L�`���Ɗm�F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�����������ׂ��������ނ������ނ��܂߂āA���������������A���J�ɁA�{�I�ɖ߂��Ă��ẮA���ɂ��̎d���i��Ɓj�ɁA���|���鎞�ɁA�܂��܂�����������T���o�����߂ɁA�ŏ��Ɠ������Ԃ��|�����Ă��܂��܂��̂ŁA���܂�ɂ�������Ŏd���ɂȂ�Ȃ�����ł��B

���Ƃ����āA�u�o���b�ςȂ��v�ɂ��Ă��܂��ẮA�ǂ��ɂ��̎�����u�����̂��H�ǂ��ɂ��̖{���s���Ă��܂����̂��H�E�E�E�Ƃ����A�u����T���v�Ƃ����W�����}�Ɋׂ��Ă��܂��܂��B

������A���ӂ��҂̎��Ƃ��ẮA�u����T���v�Ƃ�����u�̎�Ԃ����ɂ��ނ��߂́A�u���̎d���iproject�j�̂��߂́A���̃A�[�J�C�u�����v�Ƃ������́A�ƂĂ���ȃZ�����j�[�ƂȂ�܂��B

�I�P������ԉ������̃I�P�E�����y�̊y���̌��ݐi�s���̊y���Ƃ������ނł��B

�����āA���̎d���i��Ɓj���t���[�Y�����鎞�ɂ́A���̏ꍇ�́A�����������A������ܐ����y������A��K�R���p�X�A���M�Ɏ���܂ŁA���荞�߂�悤�ɁA���[��Ŕ����Ă��鏑���̂�������box�ł͂Ȃ��A�傫���ɂ�Ƃ�̂���j���p�̔w�L�̔����ʂɔw�L�̎d���ĉ����甃������ŗ��āA���̒��ɕ��荞���index��t���Ĕ��Ԃ̉�������ɕ��荞�܂��B

������A10�N�o���Ă��A�Q�O�N�o���Ă��A20�ʂ̎d����project�S�Ă��A��u�Ŏ��o�����Ƃ��o���܂��B

�ܘ_�A�R���s���[�^�[�������������̔��^�Ǘ�system�ł��B

��l�Ŏd�����̂���̂Ȃ�A�����A�����̂��߂Ɏ��Ԃ������K�v�͂Ȃ���������܂���B

�����̎d�����A�v���W�F�N�g�ʂɕ��ނ��āA�܂����̐����̏ꏊ���ׂ������ނ���悢����������Ȃ̂ł��B

��́A�d�������Ȃ���A���̎��ɕK�v�ɂȂ��������ނ��A�\�ߕ��ނ��ꂽ�������ꏊ�Ɏ��߂Ă����A���̊Ԃɂ��A�����Ă����Ă��A�A�[�J�C�u�͂�����Ɛ�������Ă��܂��̂ł��B

���́A�I�t�C�X�ȂǂŁA�������̂��̂������̕��ލ��ڂɊY������ꍇ�ɁA���̂ǂ���ɕ��ނ��邩�ŁA�[�߂�ӏ����ς���Ă��܂��P�[�X�ł��B

�ܘ_�A�����������R�s�[�����ĂQ�ӏ��A�R�ӏ��ɔ[�߂�A���͖����̂ł��傤���A����ł͍�Ǝ��Ԃ�o��A�ۑ��ꏊ�Ȃǂ̂ƂĂ��Ȃ����ʂ�����Ă��܂��܂��B

������A�����������ꍇ�́A�d�����e���ڂ����ᖡ���āA�區�ڂƏ����ڂ����A�s�K�v�Ȏ����̃R�s�[�����鎖�͔������܂��B�T����Ԃ��K�v�Œ���Ŏ��܂邩��ł��B

�����A�����̂��߂̃C���f�b�N�X�t�́A������[�߂�ꏊ�Ɋւ��ẮA���ɏ�艺�肪�o�Ă��܂��d�v�ȃ`�F�b�N�E�|�C���g�ƂȂ�܂��B

��̍�ƂŎg�p���������́A���̍�Ƃł͑S���ʂ̃L�[���[�h�ŕK�v�ɂȂ邩������Ȃ����A�܂��͕ʂ̐l�B���K�v�ɂȂ邩���m��Ȃ�����ł��B

�ł�����A�C���f�b�N�X�͂ǂ�ȓ��e�̎d�������悤�Ƃ��Ă��Ă��A�����ł��A�N�ł��A��������Ƃ������ՓI�ȑ�O��̃C���f�b�N�X�łȂ���Ȃ�܂���B

�܂�A���̏�A���̏�́A���܂�ׂ������ނɕ߂���Ă��܂��ƁA�����̃L�[���[�h���ʂ̎�ނ̎d���Ɉڍs��������ʂ̐l�B�̎d���Ɉڍs�������ɁA�A�[�J�C�u����T���o���̂�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�����������ɂ́A���ՓI�ȑ�O������A�c���[�\���̕��ނ͂����Ԃ�@�\�I�ł��B

���������Ȃ��Ƃ��ɂ́A�區�ڂ̕��ނŁA������ɏ]���āA�����ځA�����ڂƑ��₵�Ă����悢����ł��B

���������������p���������A�����̓���̐����ɉ��p���āA���������S�����Ă������Ƃ́A��Ƃ̌������̂��߂����ł͂Ȃ��A����̕��i�̐����ł��A�傫�Ȏ菕���ƂȂ�܂��B

���̎���system�́A����Ӗ��A�L���̃��J�j�Y���Ɠ����l�����Ȃ̂ł��B

�����̐l�B�́A�L���̎d�������Ⴂ���Ă��܂��B

���т̈������k�́A�u�o�����Ȃ��I�v�ƁA�����Q���Ă��܂��B

�������A�{���́A�l�Ԃ͖��ӎ��ɋL��������̂Ȃ̂ł��B

�l�Ԃ͂Ȃ�ƂȂ��o�����L���́A���̕K�v�����Ȃ��̂ŁAarchive�̒��Ɏd�������܂�Ă��܂��̂ł��B

��x�A�q�ɂɂ��܂�ꂽ�L���́A�]���̎����Ȃ�����A���̖ڂ����鎖�͂Ȃ��̂ł��B

���ꂱ���A�ǂ����̎������̃u���b�N�z�[���ƁA�����Ȃ̂ł���B

������A���̎d�������܂ꂽ�L�����Ăяo�����߂�index�t�����K�v�ɂȂ�̂ł��B

�o����Ȃ���A�����́A�o����C���Ȃ���A���̕��Atree�\�����k���ɍ��Ηǂ������Ȃ̂ł��B

���ԂɒH���čs���A�������o����悤�ɂł��B

�m��^��Ɓn

�u�]�Óc�w��Ő悸�A���k�B���o����̂́A�����̉�Ђ������A�������݂ł���A�R�s�[��Ƃł���܂��B

�������������K�����Ԃ̑̌��w�K���I����āA�����x�̎d�������Ȃ���悤�ɂȂ������ɁA�����̐搶�Ƃ��āA���̎d���̎菇�Ƃ��āA�悸�A�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ƃ́Aroutine��Ƃł��B

routine��Ƃ̎��������ł́A�u��^��Ɓv�ƁA�Ă�ł��܂��B

�u��^��Ɓv�Ƃ͐F�X�Ȏd���̗���̒��ŁA�K���o�ė����Ƃł��B

�܂��A��r�I�Ɋo����̂��ȒP�ȍ�Ƃł�����܂��B

���B���A�킴�킴�u��^��Ɓv�ƌ��������Ă���̂́Aroutine��ƂƂ́A���t���悭���Ă��邽�߂ɁA����������������܂ɂ���̂ŁA���̈Ⴂ���͂�����Ƃ����邽�߂ł��B

��芸�����A�b����Ղ����邽�߂ɁA���[�`����Ƃ̕��������グ�Đ������܂��傤�B

�����ł͍�Ƃ̑����Ƀp�\�R�����g�p���܂��B

�������A�p�\�R����Ƃł́A�p�\�R���������I�ɍ�Ƃ����Ă��鎞�ɂ́A�l�͉������鎖���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������悭����I

������������Ƃ��A���x���J��Ԃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ���悭����܂��B

�������������ɁA�p�\�R���̍�ƂɊ���Ă��Ȃ��l�́A�p�\�R�����A�����ō�Ƃ��Ă��鎞�ɂ��A�p�\�R���̕\����ʂ��ڂ���ƌ��Ă��āA�p�\�R���̎d�����I���̂��A�҂��Ă����肵�āA������{���܂��B

�����������p�\�R�����̏o���オ���҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ŏ��̈��ڂ̃p�\�R����Ƃ̎��ɁA�p�\�R������Ƃ��I���҂����Ԃ��^�C�}�[�Ōv�����āA���̍�Ƃ���́A�p�\�R����������Ƃɓ�������A�^�C�}�[���g�p���āA���̕��s��Ƃ�����Ɨǂ��̂ł��I

�������A�����Ă����ŁA����Ȏ��������̂́A����ȊȒP�œ�����O�̎����A�v�̂̈����l�ɂ́A�s�v�c�Ȏ��ɁA�u�o���Ȃ��I�I�I�I�v����Ȃ̂ł���B

�܂�A�d�������鎞�ɁA��̎d�������o���Ȃ��l�������̂ł���B

�����������l�B�ɂ́A�����ɓ�̍�Ƃ�����Ƃ������͗����o���Ȃ��̂ł��B

��ɁA��̍�Ƃ��I������玟�̍�ƂɎ��|����E�E�Ƃ������ʂ����܂��B

���́A�̒��������̂ŁA�P�N�ɉ������A�r�܂ɏo�����܂���B

�}���V�����̑O�̉w����A�͂��V�����ŁA�s�����̏o����r�܂ł���A�̒��Ƃ̑��k�����Ȃ���Ȃ�܂���B

������A�ő��ɖ����̒��̗ǂ����ɂ́A�o�������r�܂̔�������Z�߂čς܂��܂��B���N���炢�ɗ��܂�ɗ��܂�������������C�ɕЕt����̂ł��B

�ܘ_�A�Ō�̔��������I���܂ŁA���̑̒������������ł͂Ȃ��̂ŁA�r���Ŕ��Ă��܂��āA����������A�Q�A�R���c�����܂܂ɁA�}���ŁA����ɋA�鎖���悭����܂��B

����͑̒��Ȃ̂Ŏd���̖������Ȃ̂ł��B

�搶�B���d���̔����������ɒr�܂ɍs�����ɁA���łɁA���̔������������ė��Ă����悤�ɗ��ގ�������܂��B

�������A�����̏ꍇ�ɂ́A�������������͖Y����Ă��܂����������̂ł��B

���́H�H�܂�A�����̎d���̉�������ɁA���̎��̃v���C�x�[�g�̔�������data���Ȃ�����ł��B

�����A��N��8���Ƀo�b�e���[�̐�Ă��܂����u���E���̃q�Q�\��������܂��B�w�������X�Ńo�b�e���[�����Ǝv�����̂ł����A�u���[�J�[�ɑ���Ȃ��ƃ_�����v�ƌ����Ă��܂��A�r�܂̃r�b�N�E�J�����ɁA�d���̓�����ɍs�����łɁA�q�Q�\���������čs���悤�ɗ��̂ł����A�����A���N�߂��o���܂����A�����ɒŖ����̂��肢�����ꏊ�ɒu���Ă���܂܂ł��B

���̔��N�A���x���r�b�N�E�J�����ɏo�����āA�����������Ă���̂ɁA�q�Q�\���͂��̂܂ܒu���Ă���܂܂ł��B

���ꂪ�A���ʂȍs�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���Ԃ̑����ł���Ƃ������Ɏv�����y�Ԏ��͂Ȃ��̂ł��B

�q�Q�\�����r�b�N�E�J�����ɏo�����߂̗\���g�܂Ȃ�����A�C���i�o�b�e���[�������C���Ƃ����̂Ȃ�E�E�j�Ɏ����čs�����͂Ȃ��Ƃ������ł��傤�ˁB

�����ɓ�A�O�̎����n���ɂ́A������x�̌P�����K�v�ł��B

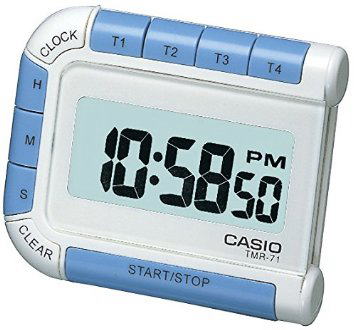

�E�̎ʐ^�́A���̈��p��CASIO�̃^�C�}�[�ł��B

���̃^�C�}�[�́A�F�X�Ɠ��ʂȋ@�\�������Ă��āA���Ɏg���₷�����A�֗��ȃ^�C�}�[�ł��B

�悸�A��̐��{�^��T�P�AT2�A�E�E�E�́A���ꂼ��Ɨ������^�C�}�[�ŁA�����ɂS�܂Ŏg�p���鎖���o���܂��B

���̐��{�^���͎��Ԃ̐ݒ�ł����A�ʏ�̃L�b�`���^�C�}�[�ƈ���āA�ő�X�X���ԂT�X���T�X�b�܂ł̐ݒ肪�o���܂��B

�Ƃ������́A��S���ƂS���Ԃ̃^�C�}�[��set�o���镪���ł��B

����ƁA�ܘ_�A�O�O�̏�Ԃ�start������ƁA�X�g�b�v�E�I�b�`�ɂȂ�܂��B

�v���͖ܘ_�A�ő�99����59��59�b�ł���ˁB

�ܘ_�A�ʏ�́A�f�W�^���̎��v�Ƃ��āA���̏�ɒ����܂��܂��B

���X�A�ǂ̃^�C�}�[�ɉ���set�����̂��A�Y��鎖������̂ŁA�^�C�}�[�̉��ɂ��郁���p���ɁA�uT3���C�v�Ƃ��A�����������鎖�͌������܂���B

�u�l���͒Z���v�E�E�E�����ł��Acomputer��Ɠ��ŁA���Ԃ��o������A���̍�Ƃ�����āA�p�\�R�����d�����I��閘�̖��ʂȎ��Ԃ�L���Ɏg���܂��B

���̂��߂ɂ́A�^�C�}�[������g���n���̂́A�K�{�����ł��B

�ł��A���ԂʂɎg���l�́A���������A�u�҂����Ԃ��^�C�}�[�Ő}��v�Ƃ���������A�o���Ȃ��̂���B