摨偠榖偺孞傝曉偟偵側傝傑偡偑丄original偺晥柺偼丄simple偱媄弍揑偵傕庤寴偄嶌嬋偱偡丅

偦傟偔傜偄偱側偒傖丄乮偦傟偖傜偄偺嶌嬋媄弍偑側偒傖乣偀乯偁偺慺惏傜偟偄嘨妝復偺乽lndler乿丂偼彂偗側偄傛偹両両

偦傝傖丄偦偆偩傛側両

偲偄偆帠偱丄弌斉幮偺妝晥偵乽Seitz偺original偺orchestration乿偲丄彂偄偰偁傞偺偼丄偦傝傖丄塕偩傛偹両両

屻悽偺杴恖偺庤偵婑傞壓庤側arrange偩傛両両

乽偦傟側傜偽丒丒丒両両乿偲偄偆帠偱丄偄偮傕偺傛偆偵丄巹偑夵掶偟偰傕丄嶌嬋幰偺懜尩偵偼塭嬁偼側偄偺偱丄偝偭偦偔丄夵掶嶌嬈偵擖偭偨僱両両

baroque偺嬋乮椺偊偽Pachelbel偺chaconne乯偺帪偺傛偆偵丄壒傪曄峏偟偨傝丄彫愡悢傪憹傗偟偨傝丄偲偄偆傛偆側嬋帺懱傪楳傞嶌嬈偼偟側偄偺偩偑丄偙偺Seitz偺応崌偵偼丄柧傜偐偵壒偑娫堘偊偰偄傞丄埥偄偼岆偭偨嬁偒偺偡傞passage偼丄巇曽偑側偄偺偱壛昅掶惓偟偰丄偙偺arrange偺婎杮偲側偭偰偄傞丄Piano晥偺part傪偦偺傑傑偵orchestra偺part偵堏偡偲偄偆丄敄偭傌傜側俀惡晹傪廳偹偨偩偗偺arrange偼丄偪傖傫偲Seitz偺廳岤側榓壒偑嬁偔傛偆偵丄婎杮偺婎挷偵側偭偰偄傞俀惡晹彂朄傪傗傔偰丄忢偵榓壒偺嬁偒偑偡傞傛偆偵丄懡惡晹彂朄偵曄峏偟偨丅

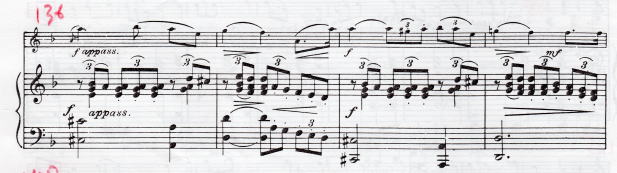

師偺晥椺偼俁妝復偺尦乆偺弌斉偝傟偰偄傞original偺妝晥偺晥椺偱偡丅

係彫愡栚偺俇攺栚偺Fis偺壒偑丄soloviolin傪娷傔偰unison偵側偭偰偟傑偆偺偼丄嶌嬋幰偺堄恾偺傛偆側偺偱丄姼偊偰庤捈偟偼偟傑偣傫偱偟偨丅

堦尒偡傞偲丄偁偨偐傕懡惡晹彂朄偱嶌嬋偝傟偰偄傞傛偆偵尒偊傑偡偑丄傛偔尒傞偲丄乽偗乿侾侽偺彫愡偐傜丄violin侾st偲viola偲cello偑慡偔摨偠壒傪墘憈偟偰偄傑偡丅偮傑傝偙偺惡晹偼Piano晥偲摨偠偵侾惡晹偵偟偐側傝傑偣傫丅

arrange偺尨懃偲偟偰偼丄Classic偺応崌偵偼丄偁傞掱搙偼岤偔廳岤偵arrange偡傞偺偱偡偑丄popular宯偺arrange偱偼丄曇嬋偺們倧値們倕倫倲偲偟偰丄soliste偺melodie乮melodie傗慁棩乯傪丄orchestra偑幾杺偟側偄傛偆偵丄儚僓偲敄偭傌傜偔arrange偡傞偺偑丄庡棳偱偁傝丄amateur岦偗偺堦斒揑側arrange朄側偺偱偡丅

傑偨丄暘岤偔arrange傪偟偰峴偔偲偄偆帠偼丄arranger乮曇嬋幰乯偵丄偁傞掱搙偺媄弍偑昁梫側偺偱偡丅偩偐傜丄媄弍偺楎偭偰偄傞arrange倰偺応崌偵偼丄尦偺嬋偑丄偳傫側桪傟偨嶌昳偱偁偭偨偲偟偰傕丄arrange偺媄弍偱丄壒妝偦偺傕偺傪敄偭傌傜偵arrange偟偰偟傑偭偰偼丄偮傑傜側偄嬋偵側偭偰偟傑偄傑偡丅

梫偼丄墘憈傪偡傞恖偺偨傔偩偗偺arrange偐丄偦偺嬋偺偨傔偺arrange偐偺堘偄丒丒偲偄偆暘偗偩側両両

忋婰偺晥椺偺乽偗乿侾侽偐傜偺丄俀値倓偺violin偺part偵丄viola偺part偑搑拞偐傜擖偭偰棃偰丄偁偨偐傕暋慁棩偺傛偆偵尒偊傞偺偱偡偑丄幚嵺偵偼丄viola偲2値倓violin偼廳側偭偰偄偰丄摨偠壒偵夁偓傑偣傫丅

栜榑丄orchestra偺僶儔儞僗偑曵傟偰偟傑偄傑偡丅

堦尒偡傞偲懡惡晹彂朄偱彂偄偰偁傞傛偆偵尒偊傑偡偑丄幚偼僺傾僲晥傪偦偺傑傑僐僺乕偟偨揟宆揑側俀惡晹彂朄側偺偱偡丅

僺傾僲側傜偽丄倫倕倓倎倢傪摜傓帠偵傛偭偰丄朙偐側榓壒偺嬁偒偑偟偰偒傑偡偑丄orchestra側傜偽丄彂偐傟偰偄傞壒埲奜偼巆傜側偄偺偱丄朙偐側榓壒偲偟偰嬁偔帠偼側偄偺偱偡偐傜丅

偩偐傜丄偙偺passage偼丄偙偺arrange偱偼丄旕忢偵忣偗側偄敄偭傌傜側嬁偒偑偟偰偟傑偄傑偡丅

忋婰偺晥柺偺丄original偺Piano敽憈晥偱偡丅Piano偲偄偆妝婍偺応崌偵偼丄pedal傪巊梡偡傞偺偱丄旕忢偵榓惡揑偵旤偟偔嬁偒傑偡丅

偟偐偟丄偦傟傪orchestra偺妝婍偵娵幨偟偟偰偟傑偭偰偼丄梋傝偵傕kinderei乮梒抰偭傐偄両乯偱偡丅