杮暥偵栠偭偰

Op.3偺Nr俇偺a moll偺.偙偺嬋偺応崌偵偼丄violin偺part偑1倱倲偲2値倓偵暘偐傟偰偄側偄偺偱丄慡懱偺妝復偺拞偱丄堦斣戝偒側恖悢傪梫偡傞嘦妝復偱恖悢偑寛傑傝傑偡丅

堦斣丄戝偒側恖悢偲偄偆偺偼丄慡懱偺妝婍偺恖悢偺帠偱偼側偔丄嘦妝復偱昁梫側violin偲viola偺恖悢偲偄偆堄枴偱偡丅

壓偺妝晥偼捠忢偼丄侾倱倲violin偵violin1偲2偑丄僨傿價僕儑儞偱婰嵹偝傟偰偄偰丄violin偺嘨偼丄捠忢偼2値倓丂violin偲偟偰彂偐傟偰偄傞偺偱偡偑丄偦傟偧傟偺violin傪撈棫偝偣偰丄堦偮偺屲慄晥偵彂偄偨晥椺偱偡丅

傕偟丄偙偺妝晥偺捠傝偵violin嘥丄嘦丄嘨傪堦恖偯偮偱墘憈偟偨偲偡傞偲丄violin慡懱偱偼3恖昁梫側偺偱丄偲偡傞偲丄viola偺僷乕僩偑2恖偱偼丄viola偩偗偑丄嫮偔側傝偡偓傑偡丅偲偄偆帠偱丄1恖傪崀傝斣偵偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅

棟憐揑偵偼丄嘥妝復丄嘨妝復傪丄solo侾丄violin俀丄viola2丄cello俀丄Kontrabass侾丄Cembalo侾偺曇惉偵偟偰丄嘦妝復偼丄viola憈幰偺恖偑堦恖丄violin偵帩偪姺偊傪偡傞偲椙偄偺偱偡丅

嘥丄嘨妝復偺応崌偵偼丄orchestra偺tutti偺晹暘偱偼丄violin俁丄viola俀丄cello俀丄Kontrabass侾丄Cembalo侾丄偱丄偲偰傕椙偄僶儔儞僗偵側傝傑偡丅

嘦妝復偼viola偺堦恖偑violin偵帩偪懼偊偰丄倱倧倢倧侾丄violin俁丄viola1偲偄偆丄soli丂偩偗偺曇惉偵側傝傑偡丅

捠忢偺榐壒傗僐儞僒乕僩偱偼丄偙偺嘦妝復傕orchestra偺tutti偲偟偰墘憈偝傟傑偡偑丄baroque偺條幃偲偟偰傕丄壒揑偵傕丄偙偺嘦妝復偼tutti偱墘憈偡傞傛傝傕丄soli偱墘憈偟偨曽偑丄傛傝嬁偒偑椙偄偲巚傢傟傑偡丅

懠偺Vivaldi偺嶌昳傕嘦妝復偼soli偱乮偲尵偆偐丄倱倧倢倧偲ripieno偺basso continuo偺cello倱倧倢倧偲Cembalo偺俁柤偱墘憈偝傟傞帠偺曽偑懡偐偭偨偐傜偱偡丅

Vivaldi偺celloconcerto丂倓 倣倧倢倢偺嘦妝復傕丄杮棃偼妝晥偵偼壗傕彂偐傟偰偄傑偣傫偑丄tutti偑unison側偺偱丄orchestra偱敽憈傪偡傞偵偼丄嫮偡偓傑偡丅

偲偄偆帠偱丄捠忢偼奺Pultmaster偺恖偩偗偱敽憈偺part傪墘憈偟傑偡丅

巕嫙払偺墘憈側偺偱偡偑丄慜夞偺敧愮戙偺墘憈偺帪偵傕丄旤偟偄cello倱倧倢倧偺melodie傪tutti偺崗傒偱偐偒徚偟偰偟傑偆偺偼擡傃側偄偺偱丄奺Pult偺Pultmaster偩偗偺soli偵偟偨偺偱偡偑丄偦傟偱傕嫮夁偓傞偺偱丄俀ndviolin傪徣偄偰丄侾stviolin偺solo丄viola偺solo丄cello偺solo偺soli丄俁杮偱ripieno傪偟傑偟偨丅敽憈偺part偑暘偐傟側偄偱丄姰慡偵unison偵側偭偰偄傞偺偱丄偦傟偖傜偄偑尷奅偱偟傚偆丅

V倧倰倱倫倝倕倢乮慜憈乯偲N倎們倛倱倫倝倕倢乮屻憈乯偺tutti偼丄僼儖member偱墘憈偟偰丄solo偺晹暘偼soli偺敽憈偱偡丅

幹懌丗Pult偼part偺帠偱偼側偄両両

嘆orchestra偱偼丄婎杮揑偵堦偮偺晥柺戜傪擇恖偱尒傑偡丅

摨偠passage偱擇恖偑墘憈傪敳偗偰偟傑傢側偄傛偆偵丄晳戜偺拞怱傪嫬偵偟偰丄媞惾婑傝偺恖偼墘憈偵愱擮偟丄晥傔偔傝偼墱懁偺恖偑偟傑偡丅

媞惾婑傝偺恖偑僔僥偱丄晳戜墱偺恖偑儚僉偵側傝傑偡丅

嘇concertmaster偵懳偟偰丄奺僷乕僩偺儕乕僟乕偺帠傪Pultmaster偲尵偄傑偡偑丄Pult偲偼丄part偺僪僀僣岅偱偼偁傝傑偣傫丅

僽儔僗僶儞僪偱偼丄Pultmaster偺帠傪丄partreader偲尵偭偨傝丄僶儞僪儅僗僞乕偺棯偱僶儞儅僗偲尵偭偨傝偡傞偺偱丄Pult偲偄偆尵梩偲part偲偄偆尵梩偑崿摨偝傟偰夝庍偝傟傞帠偑懡偄傛偆偱偡偑丄偦偺堄枴偼慡偔堘偄傑偡丅

Pult偺岅尮偼儔僥儞岅偱丄偦偺堄枴偼乮忋斅偑孹幬偟偨婘丄彂尒戜丄嫵夛偺惞彂戜丄晥柺戜乯偲偄偆堄枴偵側傝傑偡丅

偮傑傝丄晥柺戜偺帠傪Pult偲尵偄傑偡偑丄Pultmaster偲屇傫偱偄傞帪偵偼丄partreader偺堄枴偱巊梡偟偰偄傞偺偱丄偦偙偐傜崿棎偑惗偠偰偄傞傛偆偱偡偹丅

嶲峫傑偱偵

Vivaldi丂celloconcerto丂Op.26Nr.9丂d 偺夝愢偺Page偼偙偪傜偐傜

You Tube偺Vivaldi丂celloconcerto丂倓丂偺敧愮戙偺僐儞僒乕僩偱偺墘憈晽宨偼偙偪傜偐傜

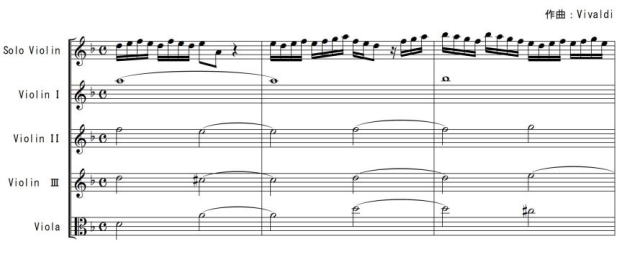

You Tube偱偺敧愮戙偺僐儞僒乕僩偺墘憈晽宨偱偡丅嬋偼償傿償傽儖僨傿丄俀戜偺償傽僀僆儕儞偺偨傔偺僐儞僠僃儖僩丂僀抁挷丂侾妝復偱偡丅

Vivaldi丂doppelviolinconcerto丂a moll丂Op.3Nr.8丂嘥妝復

Vivaldi偺倎 倣倧倢倢偺偍榖偱偼丄妝婍偺帩偪懼偊傪摉慠偺傛偆偵榖偰偄傑偡偑丄妝婍偺帩偪懼偊偼丄擔杮偺壒妝奅偱偼捒偟偄傛偆偱偡偑丄儓乕儘僢僷偱偼丄帄嬌摉偨傝慜偺榖偱偡丅

摿偵Vivaldi偺帪戙偱偼丄偦偺曽偑晛捠偺姶妎偱偟偨偺偱丄Vivaldi傗baroque偺懠偺嶌嬋壠払傕昁梫嵟掅恖悢傪妱傝弌偡帪偵偼丄帩偪懼偊傪憐掕偟偰偄傑偟偨丅

巹偼旕忢偵抶偔偐傜壒妝偺曌嫮傪巒傔偨偺偱丄擔杮恖偺愭惗偵巘帠偟偨帠偼丄杦偳偁傝傑偣傫丅

偦偆偄偭偨堄枴偱傕丄擔杮偺撈摿偺惣梞壒妝偵懳偟偰偺峫偊曽偼偁傑傝棟夝弌棃傑偣傫丅

偲偄偆帠偱丄摉慠丄巹払偺嫵幒偺惗搆払傕丄嫵幒偺orchestra偺member偵擖偭偰偄傞violin偺惗搆払偼丄婎杮揑偵偼慡堳丄viola偺帩偪姺偊偑弌棃傑偡丅

嫵幒偺Piano偺惗搆払偑Cembalo傪墘憈偟偨偮偄偱偵丄Kontrabass偺帩偪懼偊傪弌棃傞傛偆偵丒丒丄晛捠偵帩偪懼偊傪偟傑偡丅

嫵幒偺愭惗偲偄偆棫応偱偼丄償傽僀僆儕儞偐傜僐儞僩儔僶僗傑偱丄尫妝婍慡晹偺帩偪懼偊偑弌棃傑偡丅

偦傟偑丄儓乕儘僢僷偱偼晛捠側偺偱偡傛丅

偩偐傜丄Vivaldi偺峫偊偨昁梫嵟掅側恖悢偱偱傕丄嫵幒偺惗搆払偼墘憈偑壜擻偱偡丅

栜榑丄Vivaldi偑巜摫傪偟偰偄偨丄僺僄僞壒妝堾偺惗搆払傕丄慡堳丄怓乆側妝婍偺帩偪姺偊偑摉偨傝慜偩偭偨偼偢偱偡丅

偦傟偑儓乕儘僢僷偱偼丄揱摑揑側晛捠偺嫵堢側偺偱偡偐傜丅

偙傟傕幹懌側偺偱偟傚偆偑丄僪僀僣傪拞怱偵偟偰丄巕嫙払偺壒妝嫵堢偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

巹偺僪僀僣帪戙偺桭恖乮栜榑丄僪僀僣恖側偺偱偡偑丒丒乯偑暃峑挿傪偟偰偄傞丄僪僀僣嵟崅偺巕嫙払偺壒妝嫵堢偺妛峑偱偁傞丄儗乕僎儞僗僽儖僋偺嫵夛壒妝妛峑偵丄庢嵽偱侾廡娫埲忋傕怮攽傝偡傞婡夛偑偁傝傑偟偨丅

Wien偺僂傿乕儞彮擭崌彞抍偲摨偠傛偆偵丄僪僀僣嵟崅曯偺彮擭崌彞抍傪桳偡傞嫵夛壒妝妛峑偱丄僶僠僇儞偺捈塩偺妛峑偱丄抝偺巕偩偗偺妛峑偱偡丅