偦傟偱丄壒晞偺挿偝偑丄嬒摍偵側偭偰丄埨掕偟偨傜丄俀攺栚偺skip傪擖傟偰丄摨偠傛偆偵側傞偐丄傪楙廗偟傑偡丅

偙傟偱丄係暘壒晞偺挿偝偑丄堦掕偵側偭偨傜丄崌奿偱偡丅

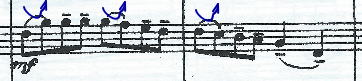

themaA偺b乮3彫愡栚偐傜12彫愡栚枠偱偡丅乯偼丄揟宆揑側屆揟攈偺僺儓僺儓憈朄偱偡丅

乽僺乿偼偊偖傝崬傓傛偆側僀儊乕僕偱墘憈偡傞帠両愨懳偵丄accent傗clip偑晅偐側偄傛偆偵婥傪晅偗傑偟傚偆丅

accent偼晅偗側偄偺偩偗偳丄accentvibrato偱墘憈偟傑偡丅

屆揟攈偺壒妝偵偼accentvibrato偼昁恵側媄弍側偺偱丄壓偺傛偆側梊旛楙廗傪偟偰丄accentvibrato偑弌棃傞傛偆偵楙廗偟傑偟傛偆丅

乽儓乿偼丄仾偱帵偟偰偄傞傛偆偵丄乽敳偒bow乿偱偡丅庤庱傪廮擃偵偟偰乽敳偒乿偺image傪弌偟傑偡丅

崢傪姶偠偰偊偖傝偲敳偒偺慺憗偄change傪楙廗偟偰偔偩偝偄丅

Cembalo傗orgel偺傛偆側丄嫮庛偑弌棃側偄妝婍偱偼丄偙偺乽僺儓僺儓憈朄乿偺image傪弌偡偨傔偵丄accentvibrato偺戙傢傝偵慺憗偄抁偄trill丏傪巊梡偟偰昞偟傑偟偨丅

尫妝orchestra偺応崌偱傕丄媄弍揑偵accentvibrato偑弌棃側偄応崌偵偼丄偙偺accentvibrato偺戙傢傝偺trill傪巊梡偟偰墘憈偟傑偡丅

accentvibrato偼廐偺敪昞夛偺杮斣傑偱偵偼弌棃傞傛偆偵側傞偨傔偵丄栚壓栆楙廗拞偱偡丒丒丠丠丠丒丒丒偐側丠丠丠

婥偑岦偄偨傜楙廗偟傑偡丅丒丒丒偐側丠丠

viola偲cello仌Kontrabass偼丄5搙偺drone傪丄屆揟揑側慺杙側柉懓壒妝揑側姶偠乮image乯傪弌偡偨傔偵丄senza丂vibrato偱墘憈偟傑偡丅

俀nd偼侾st偺melodie偺懳慁棩偱偡丅帺慠側image偱丄嫮庛偺僐儞僩儔僗僩傪妶偐偟側偑傜丄melodie傪傛偔壧偆昁梫偑偁傝傑偡丅栜榑丄vibrato偼丄桳傝偱偡偑丄儘儅儞攈偺vibrato偵側傜側偄傛偆偵丄嵟怴偺拲堄偑昁梫偱偡丅

師偺6彫愡傕慡偔摨偠孞傝曉偟偱偡丅

壓偺passage偼丄27彫愡栚偐傜偺orchestra偺摦偒偱偡丅

28彫愡栚偐傜偺丄1st丂violin偺摦偒偱偡偑丄晛捠偵墘憈偡傞偲丄晄巚媍側帠偵丄屆揟攈偺嬁偒偵偼側傝傑偣傫丅

28彫愡栚偐傜偺丄1st丂violin偺摦偒偱偡偑丄晛捠偵墘憈偡傞偲丄晄巚媍側帠偵丄屆揟攈偺嬁偒偵偼側傝傑偣傫丅2nd偺syncopation偲摨條偵丄壒晞偺摢偵寉偄accent傪偮偗偰丄屻偺壒傪梋塁偺傛偆偵墘憈偡傞偲丄揟宆揑側屆揟攈偺melodie偑晜偐傃忋偑傝傑偡丅

壗婥側偄摦偒側偺偱偡偑丄偙偆偄偭偨passage偵懳偟偰偺丄嵶傗偐側屆揟攈偺憈朄偲偟偰偺攝椂偑丄杮摉偺杮暔偲丄imitation偺暘偐傟栚偵側傞偺偱偡丅

婥偵偟側偗傟偽丄壗婥側偔暦偒楻傜偟偰偟傑偆強側偺偱偡偑丄丒丒丒丒丅

偔傢偽傜丄偔傢偽傜丒丒丒両両両

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

捠忢丄Page偺峔惉偼丄嘥妝復偐傜巒傔傞偺偑丄晛捠側偺偱偡偑丄偙偺Page偺concept偼丄偁偔傑偱丄嫵幒偱偺僆働楙廗偺帪偺丄惗搆払傊偺彅拲堄傪丄妋擣偺堄枴偱丄傑偲傔偰偄傞偺偱丄崱尰嵼偺僆働楙廗偺夝愢傪傑偲傔偰偄傞偺偱丄嘨妝復偐傜Page偑巒傑偭偰偄傞偺偼丄偦偆偄偭偨棟桼偵傛傝傑偡丅

嫵幒偱丄Dittersdorf偺violinconcerto傪曌嫮偟偨帠偺偁傞惗搆払偲偄偊偽丄偡偖偵偼僠儑僢偲巚偄弌偣側偄偖傜偄恖悢偵側傝傑偡丅

堦墳丄嫵幒偺忢愝嬋側偺偱丒丒丒丒丒丅

偦偺偨偔偝傫偺惗搆払偺拞偱傕丄摿偵報徾揑側墘憈偼丄愄乆偺侾俋俋侾擭偺俈寧偺敪昞夛偱丄俆嵨偺彈偺巕偑抏偄偰偄傑偟偨丅

懡暘丄Dittersdorf偺concerto偱偼丄嫵幒偱偼丄嵟擭彮偺墘憈側偺偐側丠丠

兝傗VHS偺帪戙偺丄Es war einmal乮愄乆乯偺偍榖側偺偱丄塮憸偼崜偄偺偱偡偑丄堦墳丄壜垽偔偭偰丄柺敀偐偭偨偺偱丄嶲峫傑偱偵You Tube偵倳倫偟偰偍偒傑偟偨丅

棳愇偵丄侾侽暘偺侾偖傜偄偺妝婍偺僒僀僘偵側傞偲丄偍巓偝傫払偺戝偒側妝婍偱敽憈偡傞偺偼壒検揑偵擄偟偄偺偱丄僆働傪嵟彫恖悢偺丄侾stviolin丒丒俀柤丆俀ndviolin丒丒俀柤丄cello俀柤丄Kontrabass侾柤偺曇惉偵偟偰偁傝傑偡丅

偙傟傛傝彮側偄恖悢偱偼丄幒撪妝偵側偭偰偟傑偆偐傜偱偡丅

乮壒偺幙偑曄傢偭偰偟傑偄傑偡偺偱丒丒乯

儗傾乕側塮憸偱偡丅

抦壞偪傖傫偺墘憈傛傝傕丄屆偄價僨僆偼傕偆丄兝偺帪戙偵側傞偺偱丄嵞惗弌棃偨偲偟偰傕丄偲偰傕You Tube偵倳倫偟偨傝丄崱偺僥儗價偱偺嵞惗偵偼懴偊傜傟傑偣傫丅

夝憸搙偑嬌抂偵掅偄偺偱丄偍壔偗偺傛偆偵儃働偰偟傑偆偺偱偡傛丒丒丒両

兝偱偙傟偩偗偺夝憸搙偑巆偭偰偄偨偺偼婏愓偲偄偆懠偼偁傝傑偣傫丅

Dittersdorf丂violinconcerto G 嘥妝復 侾俋俋侾擭俈寧14擔愮梩導塝埨巗暥夛娰戝儂乕儖丂彫媨嶳抦壞乮俆嵨乯

忋庤側墘憈偲偄偊偽丄擭楊傪忋偘傟偽傕偭偲忋庤側墘憈偺價僨僆偼婔傜偱傕偁傝傑偡偑丄偙偺擭楊偲偄偆偙偲傪壛枴偡傞偲丄偙偺墘憈偼廏堩偱偁傝傑偟傚偆偐偹丠丠

敿擭屻偺搤偺敪昞夛偵偼丄嘨妝復偵傕挧愴偟偰偄傑偡丅

Dittersdorf丂violinconcerto丂G丂嘨妝復丂侾俋俋俀擭俀寧侾俇擔愮梩導塝埨巗暥壔夛娰彫儂乕儖丂彫媨嶳抦壞乮俇嵨乯

俇嵨偵側偭偨偽偐傝丒丒偲偄偆帠偱偡偑丄偦傟偱傕丄偦傟側傝偵嬃堎揑側擭楊偱偡丅

嶲峫傑偱偵偱偡偑丄嫵幒偺repertory偲偟偰偼丄Dittersdorf偺violinconcerto偼C丂Dur偺嬋傕偁傝傑偡丅

偙傟傕嶲峫傑偱偵丄倳倫偟偰偍偒傑偡丅

Dittersdorf丂violinconcerto丂C丂嘥妝復丂侾俋俋係擭俀寧侾俁擔愮梩導塝埨巗暥壔夛娰彫儂乕儖丂晲摗朁栱乮係擭惗乯

崱夞偺敪昞夛偱偺墘憈偱偡丅

2014擭10寧12擔偺愮梩巗暥壔僙儞僞乕傾乕僩儂乕儖偺廐偺敪昞夛偱偺墘憈晽宨偱偡丅

嘦妝復solo偼懢揷愮壞乮拞俀乯嘨妝復solo偼嵅嶳檢乮拞1乯偱偡丅

巹偺methode偱偼丄偙偺Dittersdorf偺concerto G偼丄媄弍揑偵丄Mozart偺嘨斣偺concerto G傛傝丄擄偟偄嬋偵埵抲偟偰偄傑偡丅

屆揟攈偺嶌嬋壠払偺憈朄傪棟夝偟丄墘憈偡傞偨傔偵偼丄偙偺Dittersdorf偺concerto偼丄Mozart偺4斣丄5斣傛傝傕擄偟偄偺偱偡丅

偲偄偆帠偱丄偙偺嬋傪俆嵨偱墘憈弌棃傞帠偼丄偦傟帺懱惁偄偙偲偱偡丅

偟偐偟丄堦斒偺恖払偼栜榑偱偡偑丄偦傟埲忋偵丄懡偔偺巜摫幰傗壒妝傪妛傇恖払偑姩堘偄傪偟偰偄傞偺偼丄憗婜偵擄偟偄嬋傪曌嫮偟偨偲偟偰傕丄偦傟偑壒妝偺媄弍廗摼偵娭偟偰丄桳棙偵摥偔傢偗偱偼側偄丒丒丒偲偄偆帠側偺偱偡丅

壒妝偱嬋傪墘憈偡傞偲偄偆偙偲偼丄嶼悢偺傛偆側僪儕儖偺壽戣傪偙側偡丒丒偲偄偆堄枴偱偼側偄偺偱偡丅

堦斒偺恖払傗丄壒妝戝妛偺妛惗払偺旕忢偵懡偔偺恖払偑丄姩堘偄傪偟偰偄傞偙偲偼丄侾夞丄廗偭偨嬋偼丄傕偆偦傟偱丄壒妝偺曌嫮偑僋儕儎乕弌棃偰丄偦偺嬋偺曌嫮偼廔傢偭偨丒丒丒偲巚偄崬傫偱偟傑偆帠偱偡丅

偦傟偑丄擔杮恖偺壒妝壠払偺丄弶曕偺嫵嵽傪寉傫偠傞孹岦丒丒丒丄濰偔丄乽抏偗傟偽丄偦傟埲忋曌嫮偡傞昁梫偼側偄偱偟傚偆丅乿偲偄偆擔杮恖摿桳偺汎傝傗晄惤幚偝偺峫偊曽傪傕偨傜偟偰偟傑偄傑偡丅

Beyer傗Burgmuller傗俢倝倎倐倕倢倢倝偺嫵嵽傪攏幁偵偟偰丄偦偺嬋偺堄恾傪偪偭偲傕悇偟検傠偆偲偟側偄偲偄偆擔杮恖偺忋偐傜栚慄偺style傪嶌傝弌偟偰偄傑偡丅

巹払偺嫵幒偱偼丄壽戣嬋偼壗搙傕壗搙傕丄feedback偟偰丄楙廗傪偟捈偟傑偡丅

偦偺feedback偺concept傪丄徾挜偟偨嬋偑Pachelbel偺canon偱偡丅

Pachelbel偺canon偼丄偦傟偙偦丄嫵幒偺thema嬋偲偟偰丄violin傪廗偄巒傔偨偽偐傝偺丄娙堈version偐傜丄巒傑偭偰丄壗廫夞丄斲丄壗昐夞偲楙廗偟丄敪昞夛摍偱墘憈傪偟丄尋鑢偟傑偡丅

偦偺侾嬋偩偗偱傕丄恖偺慜偱帺怣傪帩偭偰墘憈弌棃傞傛偆偵側傟偽丄偦偺嬋偺悈弨偑丄偦偺惗搆偺悈弨偲側偭偰丄懠偺嬋偺level傕堷偒忋偘偰偔傟傑偡丅

偨偭偨侾嬋偩偗偱傕丄偦偺嬋偺媄弍偑忋偑傟偽丄愭惗払傕偦偺嬋傪巜摫偡傞丄巜摫撪梕偺悈弨傪忋偘偰峴偔偙偲偑弌棃傑偡丅

巜摫撪梕傪忋偘傟偽丄惗搆偼偦偺嬋傪丄朞偒側偄偱曌嫮傪懕偗傞帠偑弌棃傞偟丄嬋傪杹偒忋偘偰峴偔丄偲偄偆堄枴偑棟夝弌棃傑偡丅偦偺侾嬋偩偗偱傕丄悽奅偺pro偲摨偠悈弨乮level乯偱墘憈弌棃傟偽丄pro偺level偑暘偐偭偰偒傑偡丅

偲偄偆帠偱丄摨偠嬋傪壗搙傕楙廗偟捈偟偰偄偔丒丒偲偄偆帠偼丄嫵幒偺偲偰傕戝愗側methode側偺偱偡丅

偦傟偑摨偠丄Dittersdorf偺concerto偱偁偭偨偲偟偰傕丄

弶媺偺俆嵨偲偄偆擭楊偺Dittersdorf偺巜摫

拞媺偺彫妛崅妛擭偐傜拞妛惗偔傜偄偺擭楊偱偺Dittersdorf偺巜摫

忋媺偺拞妛偺忋媺偐傜崅峑惗偺丄埥偄偼壒戝惗偺忋媺偲偟偰偺Dittersdorf偺巜摫偲丄偦偺壽戣偺嬋偼丄摨偠偱偁偭偨偲偟偰傕丄lecture偡傞撪梕偼丄慡偔曄傢偭偰偙側偗傟偽側傝傑偣傫丅

俆嵨偺惗搆偺墘憈偲丄彫妛俆擭惗偺墘憈偲丄拞妛惗偺墘憈偑摨偠悈弨偺墘憈偱偁傞暘偗偼側偄偺偱偡丅

偦傟憡墳偵壽戣偑擄偟偔側傞偺偱偡傛丅

偲偄偆帠偱丄崱夞偺拞妛惗偺惗搆払偺墘憈偵傛傞嘦丄嘨妝復偼丄摉慠丄悽奅揑偵傕婓側丄屆揟攈偺憈朄乮Technik乯偵傛傞墘憈偱偡丅

屆揟攈偺憈朄偲偄偆傕偺偵懳偟偰偼丄巹偼係侽擭丄俆侽擭嬤偔慜偐傜尋媶傪偟偰偒傑偟偨丅

偟偐偟丄偦偆偄偭偨尋媶偼pro偺墘憈壠偵偲偭偰傕丄旕忢偵擄偟偄壽戣偱偁偭偰丄悽奅揑偵傕丄偦偆偄偭偨尋媶婡娭偺抍懱偺orchestra傗ensemble偑墘憈偡傞摿庩側暘栰偲棟夝偝傟偰偄傑偡丅

巹傕丄摉弶偼偦偺傛偆偵峫偊偰偄偰丄尰嵼屆揟攈傗baroque偺墘憈偲巚傢傟偰偄傞墘憈style傪偦偺傑傑偵巜摫偟偰偒傑偟偨丅

偟偐偟丄Cembalo傗Piano偺墘憈偱傕尒傜傟傞傛偆偵丄巹偑壒妝戝妛帪戙偵standard偱偁偭偨baroque偲偄偆傕偺偼丄崱彮偟偯偮偱偼偁傝傑偡偑丄惓偟偄style偵捈偝傟偰偒偰偄傑偡丅愭偢丄Cembalo偑 Neupert偺傛偆側婡夿傾僋僔儑儞偐傜丄baroque丄屆揟偺帪戙偺帺慠action偺妝婍偵曄傢偭偰偒偰偄傑偡偟丄Piano傕枹偩傑偩丄嬌傔偰彮悢攈偱偼偁傝傑偡偑丄forte-piano偺妝婍傪強桳偡傞恖払傕憹偊偰偒傑偟偨丅

棳愇偵丄baroqueviolin傗baroquecello偼丄枹偩嬌傔偰彮悢攈偱偡偑丄彮偟偯偮杮摉偺杮暔傪媮傔傞恖払傕憹偊偰偒偰偄傑偡丅

偲偄偆帠偱丄敧愮戙偺懳奜弌墘傪宊婡偵丄巹払偺嫵幒偱傕丄baroque偺憈朄傗屆揟攈偺尫妝婍偺憈朄傪戝戝揑偵庢傝擖傟偰墘憈偡傞傛偆偵偟傑偟偨丅

pro偑墘憈弌棃側偄媄弍傪amateur偺丄偟偐傕巕嫙払偵丒丒丒偲偄偆丄巚偄偼偁偭偨偺偱偡偑丄幚嵺偵巜摫偟偰傒傞偲丄帹偑枹偩撆偝傟偰偄側偄偩偗丄屆揟攈偺旤偟偄壒偵懳偟偰傕丄帺慠偵擖傞傛偆偱丄乽pro偑弌棃側偄傕偺傪丒丒乿偲偄偆晐傟偼丄瀀桱偱偁偭偨傛偆偱偡丅

擩傠丄巕嫙払偩偐傜丄帺慠偵壗傕栤戣側偔丄屆揟攈偺憈朄偑master弌棃偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅

偙傫偵偪偺堦斒揑側pro偺orchestra偵偼側偄丄屆幃朙偐側柧傞偔婸偔傛偆側屆揟攈偺帪戙偺撈摿偺嬁偒偑忴偟弌偝傟傟偽岾偄偱偡丅

偁傞帪偵丄巕嫙傪巜摫偟偰偄傞愭惗偑丄乽惗搆偑敪昞夛偺嬋傪姰帏偵墘憈弌棃傞傛偆偵側偭偨偺偱丄崱偐傜敪昞夛偺嬋傪曄偊偰偄偄偱偡偐丠乿偲怽偟弌偑偁傝傑偟偨丅

偦偺惗搆偺lesson傪尒妛偝偣偰栣偆偲丄妋偐偵丄巕嫙偼僲儞儈僗偱墘憈偑弌棃偰偄傑偟偨丅

偟偐偟丄偦傟偼儈僗側偔抏偗偨丒丒偲偄偆偙偲偵夁偓側偄偺偱偡傛丅

栜榑丄巕嫙偵偼丄墘憈忋乮楙廗偟偰峴偔忋偱乯偺capacity偑偁傝傑偡丅

巕嫙偺capacity傪柍帇偟偰丄巜摫撪梕傪擄偟偔偟偰偄偗偽丄巕嫙偼壒妝傪寵偄偵側偭偰偟傑偆偱偟傚偆丅

敪昞夛傪婜偵傗傔傞惗搆偺戝敿偑楙廗偑偮傑傜側偐偭偨丄丒丒偲偐丄lesson偑擄偟偐偭偨丒丒柺敀偔側偐偭偨丒丒丒偲偄偆棟桼偱偡丅

巕嫙偑僲儞儈僗偱墘憈弌棃傞傛偆偵側傟偽丄梋掱偟偭偐傝偲lesson傪偟側偄偲丄偦偺傑傑側傜丄娚枬側戅峴尰徾傪婲偙偟偰偟偄丄敪昞夛偱偺巚傢偸儈僗偵偮側偑偭偰偟傑偆偱偟傚偆丅

偦傟傪婋湝偟偨愭惗偐傜偺怽偟弌偱偟偨丅

偟偐偟丄惗搆傪堢偰傞丒丒偲偄偆帠偼丄忢偵丄傕偆堦曕傪栚巜偡帠偱偡丅

巹偼丄乽巹偺lesson偼丄姰帏偵墘憈弌棃傞傛偆偵側偭偰偐傜丒丒丒丄偑巹偺lesson偺巒傑傝側偺偩偗偳偹丠丠乿乽偁側偨偺嫵嵽尋媶偑懌傝側偄偲偄偆帠傪朶業偟偰偄傞偺偠傖側偄偱偡偐丠丠乿偲偄偭偰丄壒妝偺忣弿昞尰傗丄懱傪巊偭偰壒傪弌偡step偺戞堦曕偱偁傞儌乕僔儑儞偺巜摫偺巇曽丄摍乆傪怓乆偲愭惗偵巜摫偟偰丄堦尵丄乽敪昞夛枠偵丄崱尵偭偨嬶懱揑側巜摫撪梕偵偮偄偰丄慡偰巜摫偡傞帠偑弌棃傑偡偐丠丠乿偲丄幙栤偟傑偟偨丅摎偊偼栜榑丄乽偲偰傕柍棟偱偡丅娫偵崌偄傑偣傫丅乿偲偄偆摎偊偱偟偨傛丅

姰帏偵墘憈弌棃偰偄偨偲偟偰傕丄偦傟偼巕嫙偺level偵夁偓側偄偺偱偡丅

杮摉偺堄枴偱偺姰帏偲偼丄掱墦偄傕偺側偺偱偡丅

巹偺lesson偺戞堦曕偼丄偆傞妎偊傪柍偔偡帠偱偡丅

堦斒偵偼丄偆傞妎偊偲偼妎偊偰偄側偄忬懺偺帠傪尵偄傑偡偑丄偆傞妎偊偵偼姰帏偵墘憈弌棃偰偄偨偲偟偰傕丄巜偱墘憈偟偰偄偨傝丄壒偱妎偊偰偄偨傝丄惃偄偺懩惈偱墘憈偟偨傝偡傞偙偲傕丄偆傞妎偊偺忬懺側偺偱偡丅

偦傟傪儀乕儉愭惗偺傛偆偵丄乽Ich erinnere mich ganz genau丒丒丒丒乿偲尵偊傞傛偆偵妎偊捈偡昁梫偑偁傝傑偡丅

偙偺妎偊曽傕丄惈奿偱偡丅偦偆偄偭偨妎偊曽偑恎偵晅偔偲丄偦傟偑偦偺恖偺standard偵側傞偺偱偡丅

偟偐偟丄濨枂偝傪偺偙偟偨傑傑丄乽偦傟偱偄偄傫偠傖側偄丠丠乿偲丄lesson偟偰偟傑偆偺偼丄愭惗偺惗搆傊偺晄惤幚偝偺昞傟側偺偱偡傛丅

偦傟摍偺帠傪偪傖傫偲巜摫偟傛偆偲偡傞偲丄惗搆偑lesson偱丄夁搙偺pressure傪庴偗傞偺偱偼側偄偐丠偲偄偆婋湝偼慡偔惓偟偄偺偱偡傛丅偦傟傪straight偵lesson偡傞偺側傜丄偦傝傖丄椙栻偼岥偵嬯偟丒丒丒偱丄壒妝戝妛偺愭惗払偵巘帠偟偰偄傞巕嫙払偱側偄尷傝丄偦偆偄偭偨lesson偵懴偊摼傞暘偗偼偁傝傑偣傫丅

偦偙偵巹払偺methode偑懚嵼偡傞偺偱偡丅

晛捠偺lesson傪晛捠偵偟偰偄傞傛偆偵丄尒偊偰丄幚偼丄巕嫙払偑椙栻偑旤枴偟偄偍壻巕偺傛偆偵嶖妎偡傞媄弍偑偁傞偺偱偡傛丅

偦傟傪偪傖傫偲丄point傪峣傝崬傫偱尒側偄偲暘偐傜側偄丅

帺暘偑尵偭偨尵梩偲愭惗偺尵偭偨尵梩偺旝柇側堘偄偑尒偊傞傛偆偵側偭偨傜丄埌捤儊僩乕僪偺側傫偨傞偐偑尒偊偰偒傑偡丅

壒妝偼忢偵丄旤偟偄壒偲丄旤偟偄墘憈偺style傪捛媮偟偰墘憈偟偰峴偐側偗傟偽側傝傑偣傫丅

壒妝傕彜攧偲傕側傞偲丄performance傕昁梫偲側偭偰偔傞偐傜偱偡丅

偟偐偟丄performance偵偮偄偰偼丄偙傟傕懡偔偺擔杮恖偑姩堘偄傪偟偰偄傑偡丅

朸崙棫壒妝戝妛偺violin偺嫵庼偼丄惗搆偑懱傪梙傜偡帠傪嬌抂偵婖傒寵偭偰丄Bach偺傛偆側壒妝偩偗偱偼側偔丄儘儅儞攈偺嶌嬋壠偱偁傞Sibelius偺嶌昳摍傪墘憈偡傞偲偒偵偱傕丄懱傪旝摦偩偵摦偐偝側偄帠傪惗搆偵梫媮偟偨偦偆偱偡丅

偄偭偨偄丄偳偆偄偆壒妝偑弌棃偁偑偭偨偺偱偟傚偆偐偹丠丠丠

偟偐偟丄偦偺愭惗偺婥帩偪偼丄巹偵偼壗偲側偔丄暘偐傝偦偆側婥偑偟傑偡丅

擔杮恖偺壒戝惗傗pro偺墘憈壠偑墘憈偡傞帪偵丄乮摿偵Piano偺墘憈壠偺応崌偱偡偑丒丒丒乯懱傪慜屻嵍塃偵偔傞偔傞偲夞揮偝偣側偑傜墘憈偡傞恖払傪傛偔尒偐偗傑偡丅

帺暘偺壒妝偵摡悓偟偰偄傞偺偐丄尒偰偄傞巹払傕悓偭偰偟傑偄偦偆側乮偙偺応崌偵偼丄壒妝偵悓偆偺偱偼側偔丄慏悓偄丒丒丒偲偄偆堄枴偱偡偑乯墘憈偱偡丅

偦偆偄偭偨帺屓摡悓宆偺懱偺摦偐偟傪尒偰偄傞偲丄妋偐偵峝捈偟偰墘憈偟偨曽偑傑偟偲巚偊偰偟傑偄傑偡丅

媩傪妝婍偵忔偣傞偵偟偰傕丄Piano偱壒傪弌偡偵偟偰傕丄巜愭偩偗偱墘憈偟偰傕丄杮摉偺旤偟偄壒偼弌偰偒傑偣傫丅

懱慡懱偱丄偦偺壒傪弌偦偆偲偟側偄偲丄偪傖傫偲偟偨壒偑妝婍偐傜弌傞暘偗偼側偄偺偱偡丅

偪傖傫偲偟偨壒傪弌偡偨傔偺丄懱偺惓偟偄摦偒丒丒丒丒偦傟偼丄摨帪偵performance偲偟偰傕旤偟偄偺偱偡丅

偟偐傕丄晄帺慠偱偼側偄丅

側偤側傜偽丄懱偺摦偒傪尒偰偄傞偩偗偱丄偦偺壒偑尒偊傞偐傜偱偡丅

杮摉偵惓偟偄墘憈偼丄偦偺performance傕旤偟偄偺偱偡丅

嶲峫傑偱偵丗梙傜偟偺偍榖

敧愮戙偱偺墘憈傪You Tube偱尒偨恖偺幙栤偵懳偟偰偺丄偍曉帠偲偟偰偺偍榖偱偡丅

敧愮戙偺懳奜弌墘偺晽宨Corelli=Geminiani偺la folia

惓偟偄旤偟偄壒偑弌偣傞偐傜performance偑旤偟偔弌棃傞偺偐丠

惓偟偔旤偟偄壒傪弌偡偨傔偵丄惓偟偄performance傪捛媮偡傞偺偐丠丠

偦傟偼丄棏偑愭偐丄寋偑愭偐偺偍榖偱丄偳偆偱傕椙偄偙偲偱偡丅

怱傪惓偡帠傪丄巜摫偡傞帠偼擄偟偄丅

怱偲偼丄宍偺側偄傕偺偱偡丅

偦傟傪惓偟偔巜摫偡傞偲偄偆偙偲偼丄帄擄偺嬈偱偟傚偆偐偹丠丠

偟偐偟丄偦傟傪宆偵抲偒姺偊傞偲丄乽怱傪惓偡帠乿偼戝曄側帠偱偼偁傝傑偣傫丅

偦傟偑擔杮屆棃偺峫偊曽偱偁傝丄偦偺methode偑丄乽嵗慣乿偱偁傝丄乽偍壴乿傗乽偍拑乿偺峫偊曽側偺偱偡丅

寱摴摍傕丄杮棃揑偵偼丄僗億乕僣偱偼側偔丄晲弍偱偁偭偰丄乽宆傛傝擖偭偰丄宆傛傝弌傞乿偺偱偡傛丅

乽宆偵擖傞偼堈偔丄宆傛傝弌傞偼擄偟乿側偺偱偡丅

忋婰偺抦壞偪傖傫偑Dittersdorf偺violinconcerto傪墘憈偟偰偄偨崰偺侾俋俋侽擭戙偺帪戙偼丄傑偩巹偼嫵幒偺orchestra偵偼丄屆揟攈偺尫妝婍摿桳偺憈朄偺巜摫偼偟偰偄傑偣傫偱偟偨丅

栜榑丄屆揟攈偺憈朄偺巜摫丒丒丒偲偄偆帠偺傒偵尷掕偡傞側傜偽丄嫵幒傪奐愝偡傞偢偭偲埲慜偺丄巹偑枹偩僪僀僣偐傜擔杮偵婣崙偟偨偽偐傝偺崰偱丄戝妛偺島巘傪偟偰偄偨乮1973擭曈傝偐傜偺乯帪戙偵丄嫵偊偰偄偨彫妛惗偺巕嫙偵丄Mozarttouch偲偟偰丄leggiero憈朄傪巜摫偟偰偄傑偟偨丅

屆揟攈偺憈朄傪丄惗搆払偵巜摫偡傞偲偄偆帠偼丄巹偑巕嫙払傪巜摫偡傞忋偱偺摉弶偺concept偱偁偭偨偺偱丄巹偺庡媊庡挘側偺偱丄儅儞僣乕儅儞揑側屄恖lesson偱偼丄摉慠丄乽屆揟攈偺憈朄偺曌嫮乿偼丄偝偣偰偄偨偺偱偡偑丄嫵幒偺orchestra偲偟偰偺丄憤崌揑側憈朄偲偟偰偼丄嵦梡偼偟偰偄傑偣傫偱偟偨丅

偦傟偐傜丄墦偔墦偔帪戙傪宱夁偟偨丄係侽擭傪宱偨崱尰嵼偱傕丄乽屆揟攈偺憈朄乿偲偄偭偨傜丄乽偦傝傖側傫偠傖丠丠乿偲偄偆斀墳偑曉偭偰偔傞偺偑僆僠側偺偱偡偐傜偹丅

偦傟埲慜偺栤戣偲偟偰丄擔杮恖偺壒偵懳偡傞姶妎偼丄乽旤偟偄廮傜偐側壒偼庛偄壒偱偁傞乿偲偄偆丄姩堘偄丒丒偲偄偆偐丄嶖妎偑偁傞偺偱丄擔杮偺壒妝幮夛偺拞偱丄Mozarttouch丄強堗丄leggierotouch傪巜摫偡傞帠偼擄偟偄偺偱偡丅

摿偵丄壒妝戝妛傪栚巜偡傛偆側惗搆偺応崌偵偼丄尞斦偺掙傪懪偪敳偔傛偆側丄柍懯側椡偯偔偺touch偱側偄偲戝妛偱偼擣傔傜傟側偄偐傜偹丅

壒妝戝妛偺Piano偺悽奅偱偼丄Piano偺僴儞儅乕傪愜偭偨偲偐丄尞斦傪愜偭偨偲偐偑丄楙廗傪廳偹偰丄巜愭偺椡偑嫮偔側偭偨丄傾僗儕乕僩偺孧復偺傛偆偵巚偭偰偄傞偺偱偡偐傜丄forte-piano摿桳偺leggierotouch丄Mozarttouch側傫偰偄偆touch偼丄傕偆偙傟偼Piano偺壒偱偼側偄偺偱偡傛丅

暿悽奅偺榖偱偁偭偰丄帺暘払偺廧傫偱偄傞悽奅偵懚嵼偡傞壒偱偼側偄偺偱偡偐傜偹丅

偩偐傜丄Mozarttouch偱丄婔傜旤偟偄壒傪墘憈偟偨偲偟偰傕丄乽偦偺偐嵶偄壒偼壗丠丠両両乿側傫偰帠傪尵傢傟偐偹側偄偺偱偹丅

偩偐傜forte-piano偺touch傪巜摫偡傞帠偼丄壒妝戝妛偵偼峴偐側偄偲偄偆慜採偱曌嫮偟側偗傟偽側傜側偄丒丒偲偄偆掱偺丄偦傟偖傜偄堦斒揑偵偼抦傜傟偰偄側偄丄擄偟偄媄弍偱偁傞偲偄偆帠偱傕偁傞偺偱偡丅

惸摗愭惗傗杚栰愭惗払偵丄惗搆傊偺婎杮揑側巜摫傪擟偣傜傟傞傛偆偵側偭偰乮惗搆払傪僐儞僋乕儖偺慡崙戝夛偱擖徿偝偣傞帠偺弌棃傞巜摫媄弍偵傑偱側偭偰丒丒丒乮杮摉偵丄僐儞僋乕儖偺庡嵜幰偐傜桪廏巜摫幰徿偲偄偆丄價僢僋儕偺徿傪栣偭偰偄傑偡丅壴墍嫵幒偵忺偭偰偁傞傛両乯丄傑偨丄敧愮戙偲偄偆懳奜弌墘偲偄偆忦審偱丄岞奐偺墘憈偲偄偆堄幆側傜偽丄orchestra偺楙廗傕丄屆揟攈偺憈朄偺曌嫮傕桳傝偐丠丠偲偄偆帠偱丄偁偔傑偱懳奜弌墘傪偡傞巕嫙払偩偗丒丒丒丄偲偄偆忦審偱偡偑丄乯巹偺orchestra偺巜摫傕丄悘暘妝偵側偭偨偺偱丄惗搆払偵baroque偺憈朄傗丄屆揟攈偺憈朄偺巜摫傪偡傞帠偵偟傑偟偨丅

崱偺悽奅拞偺pro偺orchestra偱傕丄屆揟攈偺憈朄傪偟側偑傜墘憈偟偰偄傞抍懱偼奆柍側偺偱丄巕嫙払偺墘憈偱偼偁傝傑偡偑丄旕忢偵崅搙側悈弨偺墘憈偵側偭偰偄傑偡丅

嶲峫傑偱偵丗丂Hoffmeister丂violaconcerto丂嘥妝復丂丂viola偺concertosolo偼丄枹偩丄屆揟攈偺憈朄偵偼側偭偰偄側偄偗傟偳丄orchestra偺壒怓偼拞乆偺傕偺偱偡丅俁丆俁丄俀丄俀丄俀柤偯偮偺侾俀柤曇惉偺拞妛惗偺尫偲丄僉乕儃乕僪偵傛傞娗妝婍偺14柤曇惉偺屆揟攈orchestra偱偡丅

orchestra偺暲傃曽偼丄偙傫偵偪偺暲傃曽偲偼堘偄傑偡偑丄Haydn暲傃偲偄偄丄baroque帪戙偐傜丄嬤戙俀侽悽婭偺弶摢枠偺orchestra偺orthodox乮揟宆揑乯側暲傃曽偱偡丅

偙偆偄偭偨榖傕丄係侽擭屻丄俆侽擭屻偵丄傗偭偲standard偵側偭偰丄捛偄偮偄偰棃傞偍榖偱偟傚偆偗傟偳偹丅

嫵幒偱傕丄乽惗搆払偵forte-piano偺touch傪巜摫偟偨偄側偀乣乿丄偲偄偆帠偱丄forte-piano傪扵偟偰偄偨偺偱偡偑丄嫵幒偱巊梡偟偰偄傞Cembalo偺傛偆側乽暅崗偟偨forte-piano傪丄傎偟偄偺偩偑丒丒丠丠乿偲丄屆揟妝婍僙儞僞乕偺嵅摗偝傫偵偍婅偄偟偨傜丄乽forte-piano偑堦斒偵嶌傜傟傞傛偆偵側傞偺偵偼丄屻丄俀侽擭偼妡偐傞偺偐側丅乿偲尵偭偰偄偨偺偱丄嫵幒偵擖傞偺傕丄偦傟偖傜偄屻偵側傞傛偆偱偡丅

杮摉偺堄枴偱偺forte-piano偺憈幰偑堢偮偺偼偦傟埲崀丄30擭偖傜偄偼懸偨側偗傟偽側傜側偄偺偐側丠丠丠

嶲峫傑偱偵丗埌捤愭惗屄恖強桳偺僶儘僢僋丒償傽僀僆儕儞

baroquebow偺愢柧傪彮偟捛壛偟偰偍偒傑偟偨丅