前ページ

赤で囲ったtrillは「強拍のtrill」で鋭く演奏します。

水色で囲ったtrillは、melodieの終わりを意味するtrillなので、ゆっくりと収めるように演奏しなければなりません。

まずは、「強拍のtrill」と「弱拍のtrill」の奏き分けがornament奏法の第一歩なのです。

日本の音楽の学習者ならいざ知らず、自称proのpianistを宣わっている人さえも、trillの場所と指使いの関係でtrillの音価が不安定である人が多いのには辟易します。

あるpianistにその事を注意したら、「このtrillは上の音(キー)が黒鍵だから、上手く出来ないのよ! こっちは、下の音が黒鍵なので、ちゃんと入るんだけど・・」とか、弁解していました。

弁解するのなら、私には・・ではなく、 お客さんにその弁解をして欲しいのですがね??

最初から数を決めて練習するのなら、そんな感覚的な演奏はしないはずなのですがね。

勿論、trillerには、それ以外の意味もあります。

「crescendoを表すtrill」や、その逆の「decrescendoを表すtrill」、その他に「音を持続するためのtrill」もあります。

昔々、私がまだ音大生の頃に、Bachのtrillをvorschlagからtrillを演奏して、nachschlagに続く演奏をした時に、ゆっくりから早いtrillを弾いて収めにまたゆっくりと演奏したのですが、音大の教授が、「trillはrhythmを変えてはいけない!」と烈火の如くに怒り出しました。

その時代は、trillの速度を変えないで一定の速度で演奏するのが常識だったのですよ。

否、その時代は・・ではなく、50年経った今でも、音大の先生達は、trillをそのように弾かせています。変わらない事が、美徳であり、権威なのですよ。音楽大学に構造改革は有り得ないのです。これから1万年後も、そのままの教育が化石のように繰り返されるのですよ。(おお、ミゼラブルなRisちゃん!!憧れの音大だって、その程度なのよね??)

でも、世界の大家達は、違いますよ!!ちゃんと速度を変えて、音のnuanceを表現していたのですがね。

音大の先生はレコードは聞かないのでね。

100年前の常識が音大では罷り通っていたのですよ。

音大の先生達の解釈は放っておいて、trillは、それぞれの場所での、使用法で、そのtrillの持つ意味合いが変わってきます。

勿論、それで、当然、そのtrillの奏法は変わって来ます。

その奏き分けは、とても大切です。

しかし、有難い事に、そのtrillの可能な音価は、無限にある分けではありません。

(音価とは、音符の単位です。)

或る速度よりも遅い音価を取ると、その前後のmelodieを構成する音符の音価と同価になってしまい、装飾音としての性格を失って音符の中に取り込まれてしまいます。

それとは反対に、或る速度よりも早い音価の速度になると、それを耳で聞き取る事は困難で、或る臨界の速度以上は、幾ら早く演奏しても、人間は、それを聞き取る事は出来ないし、また、その音価で演奏する事も不可能になってしまいます。

それらの上限と下限の範囲を考慮して、論理的に「装飾音として人間が聞く事が出来る範囲の音価」として、判断可能な演奏をするとなると、その音価の音は、精々、2、3種類の音価の音符しか、そのmelodieに対して、装飾音としての可能性を持った音価を見つける事は、出来ないのですよ。

それが、音価の臨界であると、芦塚メトードでは定義します。

演奏家は頭ではなく、演繹的に、弾く事で、trillの可能性を追求しますが、それでは場当たりの感覚的なtrillに過ぎません。

1っ種類か2種類しかないtrillの可能性を、演奏上で、経験的に追求するのは、無駄な無意味なことです。

まずは、論理的に可能な、一種類か、二種類しかないtrillの音価を、具体的に決めてから、その音価のtrillをMetronomを使用して、練習すれば、指使いや、キーの違いによる、音価の狂いを防ぐ事が出来ます。

その方が余っ程、無駄なく完璧に練習出来るのにね??

日本人は、兎角、論理的な練習を毛嫌いします。

しかし、trillの音の粒を揃えるようなmechanicalな練習は、情緒的ではなく、機械的にMetronomを使用したりして、正確さを追求した方がより良いのです。

そういった粒を揃えるようなmechanicalな練習の箇所では、情緒的、感覚的な練習は、非効率的で、無駄なのですよ。

情緒表現的な練習は情緒的表現の場所で練習すると、絶大な効果を生みます。

表現の勉強では、幾ら情緒的で、感情的に表現したとしても、それが情緒的で感情的では、proとは呼べません。

演奏者の感情移入や、情緒の移入とは無関係に、正確に情緒や感情を表現出来なければならないのです。

感情的にではなくて、情緒や感情を的確に、表現するのですよ。

それがproです。

舞台の女優は、例え、自分がどんなconditionであったとしても、正確に情緒を伝達出来なければ、なりません。

芸術家なら、気分が乗らなかったから・・・という言い訳も出来るかもしれません。

しかし、音楽は、職人の世界です。

ですから、職人として、proとして、どんな状況化であったとしても、正確にその情緒表現をしなければなりません。

芸術は、pro(職人)の世界であって、(趣味的な)芸術家の世界ではないのですよ。

それでは、偉大な芸術家を貶める事になるのではないのか?

それは、違います。

BeethovenやBach、或いはHaydnのような偉大な作曲家達は、必ず自分達が芸術家である事を否定し、職人である事を主張します。

それが、作曲家としてのprideなのです。

偉大な作曲家達が、常に口にする言葉があります。

それは「芸術家であるという事を決めるのは、後世の人達なのだ。」・・・・・という事です。

「自分が芸術家である。」と思っている人達は、幸せな人達です。

その人達は、夢と幻と虚構の世界に生きているのですから・・。

死を迎えるまで、夢の世界に生きて行けるのなら、それはそれなりに、幸せと言えるのかもね??

でも・・・・それは、誤りの幸せですよ。

ヨージーの法則より

自分の演奏に満足したら、その時が、演奏家としての引退の時です。

自分に満足したら、あなたはそれ以上には上達しないのだから・・・。

ヨージーの法則より

曲に子供用の曲や、初歩の教材はありません。

どんな簡単な曲でも、それ以上に美しく演奏する課題が見いだせないとしたら、あなたはそこまでの人材です。

参考までに:

古典派のトリルの演奏上の留意点 (MozartのPianosonate k.311D Durを例にとって)

MozartのPianosonate K.311 Dの1楽章のtrillを例にして、その音価の可能性の求め方のhow-toを解説しています。

日本の音楽の教育界では、弦楽器の弓の持ち方は、3点支持が一般的で、殆どの先生が、3点支持で弓を持ちますが、世界の音楽界では(globalstandardでは)、必ずしも、そうではありません。

Arthur Grumiauxを始めとして、歴代の名violinist達は、その殆どの人達が1点支持の弓の持ち方をします。

スイス・ロマンドやベルリンフィルの主席コンサートマスターを務めたMichel Schwalbe先生等も、一点支持の信奉者でした。

しかし、プロのorchestraのオケマンや、著名なviolinist達が1点支持であるのにも関わらず、一般のviolinの先生達が3点支持の持ち方をしているその理由は、1点支持の弓の持ち方が、非常に難しくて、殆どの指導者達が、1点支持の弓の持ち方が「出来ない」ということが、本来の大きな理由です。

3点支持は、楽器を始めて持つ初心者の人達でも、「弓を持ち易い」という指導者達の、利点がありますし、比較的に簡単に、大きな音がする(・・ような気がする)ので、近・現代の大ホールでの演奏に耐え得るように、主に近代の演奏家、特に体の大きなロシア派の人達(ロシアの人達)から、広められてきました。

以前も、留学をするまでは、1点支持で勉強をして来た女性が、留学先で、ロシア人の先生から、3点支持の持ち方に、弓の持ち方を直されて、腕がミミズバレになってしまい、二度と弓を持てなくなってしまって、violinのproになる事を、断念してしまった人もいます。

彼女の先生であるロシアの人なら、その手が、女の子の足ぐらいの太さがあるので、3点支持で、楽器が壊れるぐらいに、弓に圧力を掛けて演奏しても、手がミミズ腫れになったりする事は絶対にありませんが、日本人の華奢な女の子の細い腕は、その弓を押さえ込む、圧力に耐えられなくって、筋を痛めてしまったのですよ。

ヨーロッパの先生達でも、自分が指導するmethodeが、どういった体型の人を対象にしているのか??・・それ以前に、そのmethodeの意味すら理解している人は、殆どいないのです。

「相伝」をmottoとする家元制の世界のお茶やお花の世界でも、その一つ一つの所作の意味を説明する先生が多いようです。

それなのに、音楽の世界では、先生に「どうして・・・そうなるの?」と質問すると、烈火の如く怒り出す先生が多いようです。

その理由は、それを学んで来た先生自身が、質問をする事が、許されなかったから、なのです。

まあ、その直接の理由は、「質問されても、答えられないから・・・」という事が、本音でしょうね???

「音楽の道を絶たれるような、大変な事なら、芦塚先生は、何で、一言adviceをしてあげなかったの?」って??

だって、巷の音楽教室の先生のadviceなんかを、聞く学生がいる分けはないでしょう??

幾ら、私がadviceをしたとしても、「巷の音楽教室の先生が何を言うの??」「私の先生は世界的な名演奏家なのよ!」「先生の言う事は常に正しいのよ!」 って、思っているのだからね。

言うだけ無駄なのよ!!

演奏家の人達やviolinの先生達は、相伝で師匠から習った通りに指導します。

その師匠も師匠の師匠から・・と、あたかも日本の家元制のように、伝達されて来るのです。

その、言いだしっぺは、誰??

当然、誰も「誰がその事を言い出したのか?」は、知りません。

だから、先程の、「何故、そう指導するのか?」という理由を説明出来る人はいないと思いますよ。

もし、3点支持に対して、「何故、そういう風に持つのですか?」と弓の持ち方を訊ねたとしても、それに答えられる先生はいないと思いますよ。

私達は、3点支持に対しての、説明をするので、必ずその理由と利点を説明してから、その持ち方をlectureしますけれどね。

あたかも日本の家元制のように、「相伝によって、音楽の技術を学ぶ」という事が、日本の音楽界だけではなく、ヨーロッパの音楽界でも、一般的なのですが、私の場合の音楽技術の学び方は、一般の勉強の仕方とは、全く違います。

私にとっては、楽器の演奏法を教えて貰うのは、師匠では、ありません。

勿論、私も音楽を始めたばかりの頃の、右も左も分からない時には、師匠から、教えて貰う事が勉強の全てでしたが、私の時代には、音楽の勉強のための資料も少なく、日本の音楽大学のように、教授に質問をする事が許されない音楽界に対して、U20である青少年の私は、少なからず、その勉強法に疑問を感じて、自分なりに勉強する事から始めました。

私の勉強の根幹を成すものは、文献であり、音楽の歴史的な絵画であり、楽器製作者の人達です。

後は、同業者の昔の偉大な作曲家達が残した資料かな??

歴代の作曲家達は、演奏のmanualを著書として残しています。

そういった文献を詳しく調べる事で、当時の演奏styleや演奏法をかなり詳しい精度で調べる事が出来ます。

そういった楽譜は、昔の楽譜なので、facsimileなので、かなり高価で、一冊が何万円もします。

半年程前に頼んでいたGeminianiの、通奏低音の教則本がやっと今日(2015年1月19日)にアカデミアから到着しました。

昔の銅板楽譜の譜面です。

善哉!善哉!!

昨年から、baroque時代のviolinの研究で、Leclairや、Veraciniや、Geminiani等々のviolinsonateの曲を大量に手に入れたのですが、その楽譜の殆どは、originalの譜面なので、勿論、Cembalo譜はありません。

しかも、その楽譜の殆どが、出版さえされていないのです。

「出版されていない楽譜をどうして手に入れる事が出来るのか??」 ですって??

「それが出来るようになった」・・という事は、本当に、この2,3年に、やっと出来るようになった、という事で、SNSの発達で、昔は、海外のその図書館や博物館に出かけないと、見せて貰えなかった貴重な昔の楽譜を、無料で、世界に公表するように、なったからです。

ですから、殆ど出版されていない、多くのviolinの作曲家達の作品が、down loadする事によって、paper上で見る事が出来るようになって、Cembaloのpartを作成して、実際のコンサートに載せる事が出来るようになったのです。

でも、このお話は、未だ、この2,3年の、未だ湯気の立っているお話なのですがね。

私の教えた昔のPianoの生徒達は、celloの通奏低音のpartを見て、Cembaloで右手を付けて即興で演奏する事や、装飾を入れたり、improvisationをしながら、演奏する事は、出来て当たり前のオハコの、こんこんちき、だったので、私がいちいちviolin伴奏のCembaloのための楽譜を、書く必要はなかったのですが、今は、そういった「音楽に進みたい!」という希望の高校生や、音大生や指導者等の私の直の生徒が皆無なので、(小学生を除いたらですが・・、小学生では、演奏会を開きたくても、今現在の、即、戦力・・・にならないので・・・)困っています。

ましてや、外から誰かを雇うとしても、今の日本の音楽大学の卒業生では、実践に必要な技術を全く習ってきていないので、、それこそ「音楽とは何か??」という事を、1から教えないといけないので、それこそ、即、戦力には、なりません。

日本の音楽大学では、演奏活動に必要な技術は、全く教えないので、演奏活動をしているような人でも、教室が求める人材としては、即、戦力にはならないのです。

教室の場合には、演奏活動の、意味や内容が、一般の演奏活動とは、少し、・・・というか、大幅に違うのでね・・・?!

楽器のお話に戻って、・・・・・

また、日本人は「高価な弓は良い音を出す」と、勘違いをしています。

これも、ブランドで評価をする日本人の特徴なのでしょうかね??

教室でもよく購入するフレンチbowは、柳腰の繊細で超細い弓です。

3点支持は、強い音量を出すために、そういう持ち方をするようになった・・・・と、書くと、3点支持の方が音量が1点支持よりもある・・・と誤解されそうなので、少し追記します。

安いviolinに関して言えば、1点支持よりも3点支持の方が明らかに音量は出ます。

しかし、逆に、高価な・・・名器と呼ばれる楽器や、然程の楽器ではなくても、・・・今の価格で800万を越すような楽器では、力でねじ伏せて音を出そうとすると、逆に、100万クラスの安い楽器のように貧弱な音しか出なくなってしまうのです。

非常に良い楽器で、良い演奏家によって、konsonanzをよく作音された楽器は、弓のバランスの良いFrenchbowで、完全に力を抜いて脱力させて、弦に吸い付かせて演奏すると、楽器が勝手に素晴らしい音を響かせてくれます。

そうやって、出てきたviolinの音量は、どんな名器であっても、3点支持で弾かれた楽器の音量に負ける事はありません。

・・・というか、全く、別の世界の音でなのです。

ホールを圧倒するような、素晴らしい音がするのです。

人間は、思いもかけない事が出来ます。

つまり、proという人種の人間は、人間技とは思えない事をよくやります。

昔、シャリアピンが日本に来て日比谷の大ホールで、歌った時に、その演奏会に聞きに行った人が、私に直に言っていました。

「シャリアピンの後ろの反響板から、シャリアピンの歌声が増幅されて、会場全体を揺るがしていた」・・というお話です。

私は、シャリアピンの世代ではありませんが、8管編成のWagner・orchestraが耳をツンザクような大音量で演奏している時に、ワーグナー歌手のビルギット・ニルソンオバちゃんが、気持ちよさそうに、「うを〜っ!」と歌い込んで来た時に、チャップリンの映画で、女性の歌手が部屋で朝の準備をしながら、気持ち良さそうに、声を張り上げた途端に、窓ガラスや鏡が割れてしまった・・・という映画は、映画の上でのコメディではなくって、現実の話だ・・・と、悟りました。

8管編成の大orchestraの音量が、Piano伴奏のようにか細く聞こえてしまったのですよ。

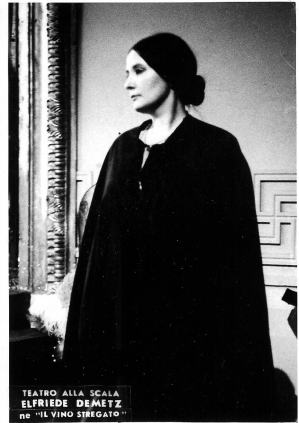

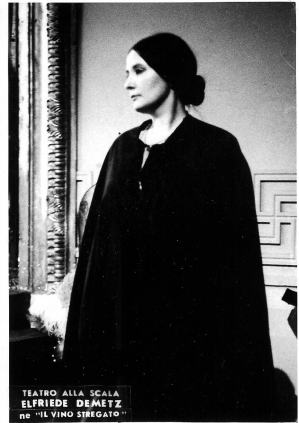

私の友人であるエルフリーデ・デメッツが、ミラノのスカラのオペラで日本にやって来た時に、当時の私の歌の生徒のlessonを江古田の教室で、私の代わりにやって貰いました。

私が発声法について、理屈で幾ら説明しても、日本流の発声法ではなく、本当のヨーロッパの発声法を、オペラ歌手の歌う正しい声の出し方を、間近で見聞きする機会は日本人の学生達には、全く、ないからです。

その時に私の生徒が勉強しているリヒャルト・シトラウスの四つの最後の歌を、エルフリーデが模範で歌ってくれたのですが、orchestra、sangerinである彼女の歌を聞きながら、伴奏するのは、苦痛でした。

何故?って??

だって、彼女の声は江古田教室の中ではなく、栄町の町全体に轟いたのですよ!!

伴奏をしていて、鼓膜が破れるのじゃあないかい??と思ったのよ!!

しかし、それでも、Elfriedeは、オペラの時の、全力の声ではなく、あくまで教室での、lessonの中の声量だったのだよ・・・ね??

兎に角、本物は凄い!!

本当の本物の声量は、尋常ではないよね!!

人間の限界を遥かに超えているのだよ!

でも、それが、本当のproなのよ!

Elfriede Demetzの右の写真は、スカラ座のプロマイドです。

Munchen時代に、彼女から貰ったカードです。

当時は未だ、白黒だったのだよね!!

ぎょえ〜!!

下のbowは、上のbowが古いtypeのbaroquebowです。

教室の先生達のbaroqueの演奏では、このtypeのbowを使用しますが、このtypeのbowを弾ける人は、世界でも、殆どいません。

3点支持で弾こうものなら、一瞬で折れてしまうからです。

でも、昔々は、この弓の方が一般的で主流だったのですよ。

Tartinibowが登場するのは、baroqueも終わりの頃で、古典派の時代に入っても、未だこの古いtypeの弓の方が、一般的だったのです。

ですから、3点支持はbaroqueや古典派の音楽では有り得ないのですよ!!

弓の歴史からもね・・・??

下のmodern・bow(現代bow)は、実は、私の弓ではありません。

私の弓は、斉藤先生が随分、昔から使用中だからです。

同じFrenchbowなのですが、私の弓の方がほんの少し高価で、弾き安いので、「貸して・・」てな事になっていますので、・・・ね??

Frenchbowは、弓が細いし、弦と木が近い事が特徴です。

ですから、3点支持用に、毛をしっかりと張ろうとすると、弓が逆反りをして、弓が壊れてしまいます。

「高価だから、良い弓だ!!」と・・・、Frenchbowを買った学生達の殆どが、3点支持で弓を弾いているので、弓が壊れたままで、ネバリや、腰が無くなってしまった状態でそのまま弾いています。

弓には、「腰がある」・・・という事すら、分からないままに演奏しているのでね・・・??

次ページ